中卒の人は高卒認定試験を受けた方がいいの?就職時の影響や勉強方法を解説

中卒の方向けの資格として知られるのが、「高卒認定試験」です。中学校卒業後に進学しなかった、高校を中退してしまったなどの理由で高校を卒業していない方も、高卒認定試験に合格することで、将来の可能性が広がるでしょう。このコラムでは、高卒認定試験の概要や勉強法について紹介します。高卒認定が就職に与える影響についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

高卒認定試験とは

高卒認定試験とは、「高校を中退した」「中学卒業後に高校に進学しなかった」といった理由で最終学歴が中卒の方を対象としているものです。文部科学省の「高等学校卒業程度認定試験」によると、高等学校を卒業した場合と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験としていることが分かります。

中卒から就職しようとした場合、応募資格が高卒以上の企業に応募することができず、就職活動の際の選択肢の幅が狭められてしまうことも。そのような方が受けられる試験に、高卒認定試験と呼ばれるものがあります。

これは過去に大学入学資格検定と呼ばれていたもので、高卒と同等の学力を有することを証明できる試験です。

ただし、中卒者が高卒認定試験に合格したとしても、学歴が高卒となるわけではありません。あくまで中卒で、高卒認定試験に合格したという資格を得たという状態になります。

高卒認定後の就活にあたって認定資格を履歴書に書く方法は、「高卒認定の履歴書への書き方とは?学歴と資格欄どちらに書くのが正解?」のコラムで解説しています。あわせてご覧ください。

参照元

文部科学省

高等学校卒業程度認定試験 概要・パンフレット等

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

高卒認定試験の3つの特徴

高卒認定試験は2日間の日程で実施されます。また、出題範囲が広く、受験科目も多いのが特徴です。高卒認定試験の受験を検討している方は、試験の特徴を理解しておきましょう。

高卒認定試験の特徴

- 高卒認定試験の期間は2日

- 出題範囲が広い

- 高卒認定試験の全体の合格率は約47%

1.高卒認定試験の期間は2日

高卒認定試験は、2日間に分けて全14科目の中から受験者が選択した8から10個の科目を受験することになります。

受験した科目にすべて合格しないと、高卒認定の合格資格を得ることはできません。ただし、一度の試験ですべての科目に合格する必要はなく、一度合格した科目は次の試験から免除となるので、少しずつ科目をクリアしていくことができます。

高卒認定試験は年に2回実施されるので、1年間かけてすべての科目に合格する、という受験方法も可能です。

2.出題範囲が広い

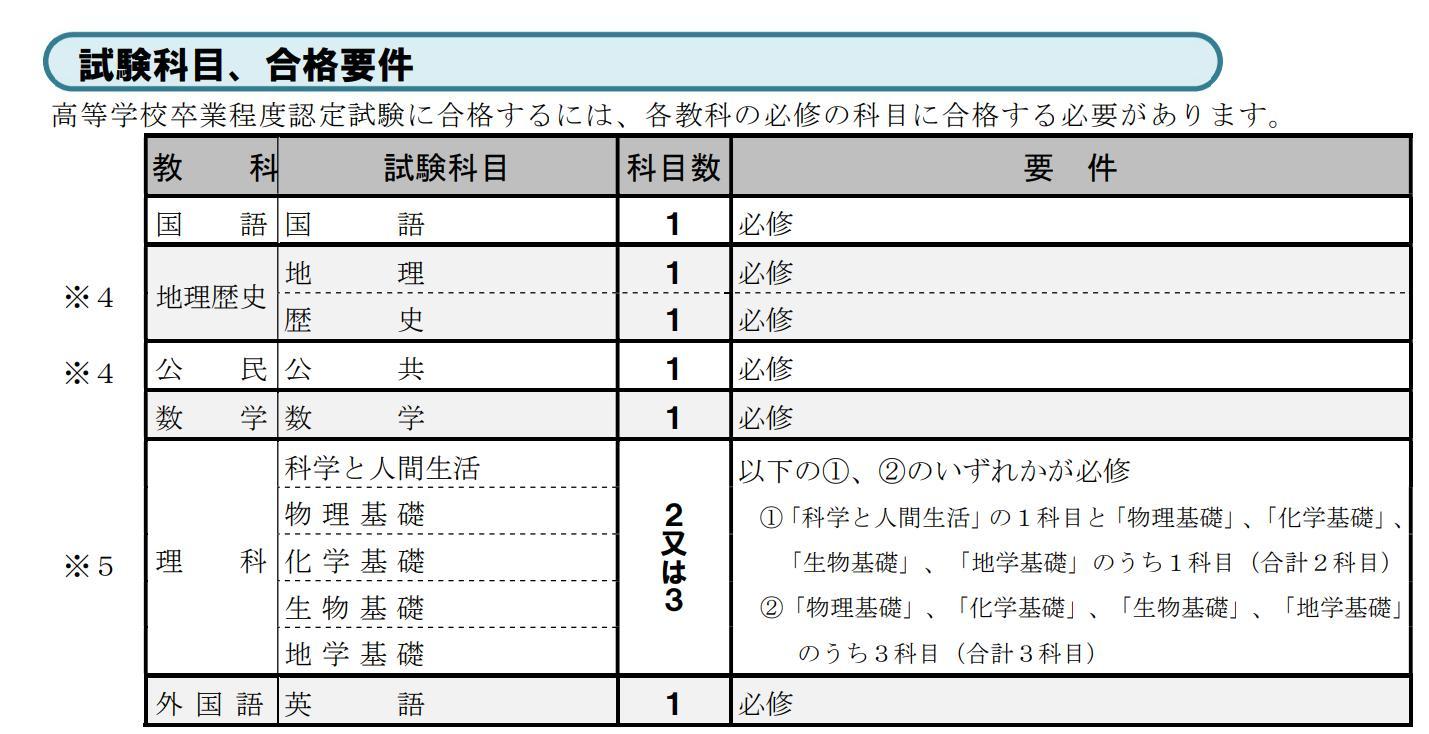

高卒認定試験は、出題範囲が非常に広いのも特徴です。中学1年生から高校3年生までの6年分の範囲から出題されます。必修科目は英語、国語、数学、世界史で、世界史はAとBの2科目から選んでの受験です。

引用:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験 試験科目・合格要件・出題範囲」

選択科目については、地理歴史、公民、理科の中から、自分が得意であるものを選んで受験できます。ただし、選択する科目によっては受験する科目が多くなってしまうので注意しましょう。

高卒認定試験については、「高卒認定試験とは?高卒とは違う?試験費用や就活での活用方法を解説」のコラムでも詳しく解説しています。

参照元

文部科学省

試験科目・合格要件・出題範囲

3.高卒認定試験の全体の合格率は約47%

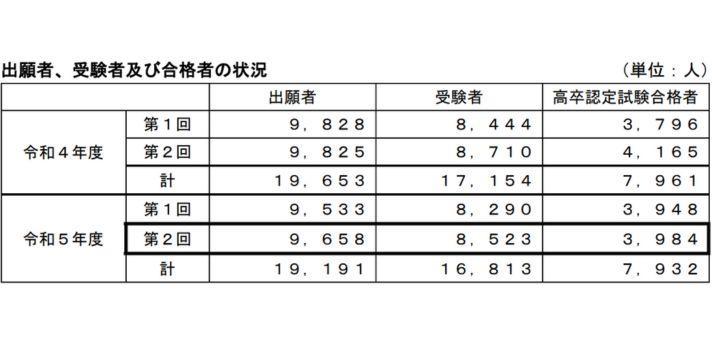

文部科学省の「令和5年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果」によると、令和5年度の高卒認定試験の受験者は16,813人、うちすべての教科に合格して高卒認定試験の合格者となったのは、7,932人でした。

引用:文部科学省「令和5年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果 出願者、受験者及び合格者の状況」

この結果から、高卒認定試験の合格率は毎年40%前後という結果が見えます。

40%の合格率と聞くと、難易度が高いと感じる方もいるでしょう。しかし、40%は試験全体の合格率であり、科目別の合格率ではありません。

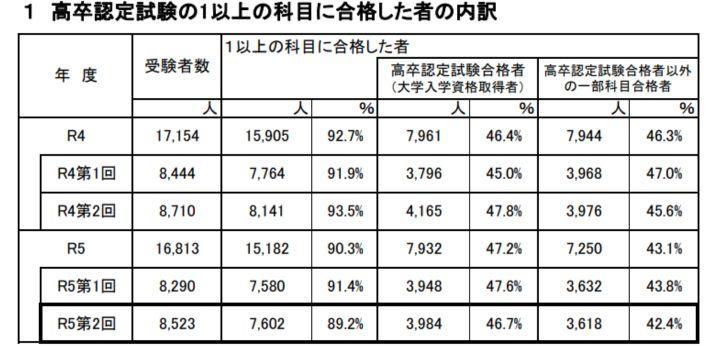

同年の「1つ以上の科目に合格した人」を見てみると、第1回と第2回を合わせて受験者の90.3%でした。

引用:文部科学省「令和5年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果 1 高卒認定試験の1以上の科目に合格した者の内訳」

この結果から、一度の試験で高卒認定に合格するのは難しくても、複数回に分けて受験すれば合格は難しくないといえるでしょう。

参照元

文部科学省

令和5年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果について

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

高卒認定試験の2つの勉強方法

高卒認定試験を受験するのであれば、勉強が必要になります。勉強をしない期間が長ければ、出題範囲の広さや科目の多さから十分な対策が求められるでしょう。高卒認定試験の対策方法として、独学での勉強と予備校に通う方法が考えられます。

独学で勉強する

高卒認定試験に独学で挑戦する人も少なくありません。自分で参考書を購入し、過去問を解きながら合格を目指します。

もっとも大きなメリットは、費用がほとんどかからない点でしょう。参考書や過去問といった資料以外にかかる費用はほとんどありません。自分の好きな場所で勉強ができるのも利点です。自宅でなくても、図書館など都合や気分に合わせて場所を変えられます。

一方、独学で勉強すると行き詰った時に教えてくれる人がいないというデメリットがあります。さらに、受験勉強をするモチベーションを保ちにくい人もいるでしょう。半年から1年間勉強を続けるのは簡単ではなく、合格への熱意がかなり強い人でないと独学で合格するのは難しい可能性もあります。

独学の詳しい方法については、「資格のおすすめ35選!文系の社会人が転職時に役立つスキルを種類別に紹介」のコラムでも解説していますので、あわせてご覧ください。

予備校に通う

高卒認定試験の別の勉強方法は予備校に通うことです。

予備校に通うと、同じ目標に向かって勉強している仲間がいるのでモチベーションを保つ助けになります。また、講師もいるため効果的な勉強法について教えてもらったり、わからないところを解説してもらったりできるでしょう。

ただし、予備校に通うと学費を支払わなければなりません。かなりの費用がかかることもあるので、予備校に通うかどうかは慎重に決める方がよいでしょう。

高卒認定試験は就職にどのような影響があるのか

前述のとおり高卒認定試験では学歴を高卒にできるわけではなく、あくまで高卒と同等の学力があるとする資格を得たことになります。つまり、応募条件が高卒以上となっている求人に応募できるわけではないため、高卒認定者が就職に不利とされやすい点は否めません。

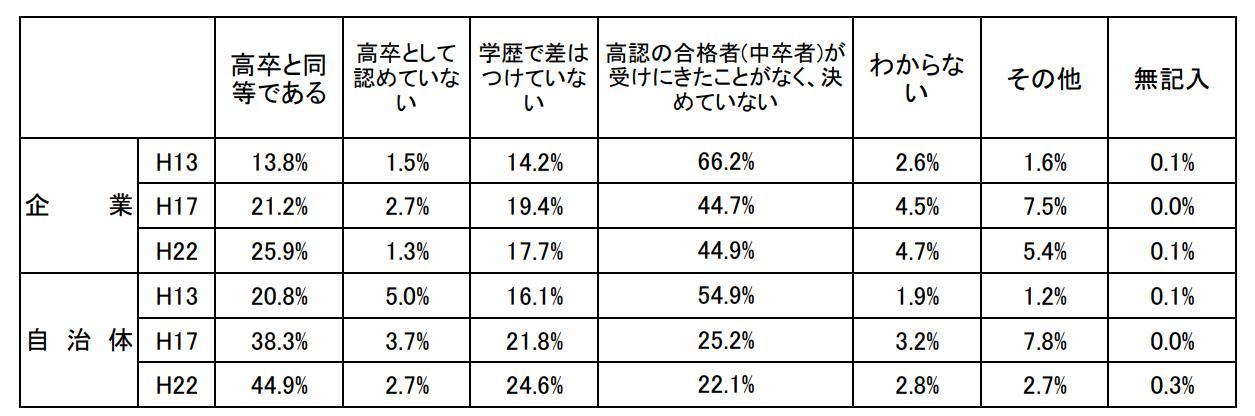

しかし、文部科学省の「高等学校卒業程度認定試験合格者の企業等における扱いに関する調査の結果について」高卒認定試験合格者に対する調査では、企業において高卒と同等と判断する割合はおよそ26%、自治体においてはおよそ45%という結果でした。

引用:文部科学省「高卒認定試験合格者に対する調査 2.採用試験における高卒認定(大検)合格者の扱い」

この結果から、必ずしも高卒認定試験の合格者を高卒と同等とみなしてくれる企業ばかりではないことがわかります。

しかし、およそ26%の企業は、高卒認定試験に合格した中卒者を高卒程度の資格があるとみなしてくれるわけですから、就職できる可能性が広がるのも事実でしょう。中卒者が高卒認定資格を取得したことで就職にどう影響するかについては、「高卒認定は就職に有利?高卒資格との違いや就活の注意点を解説!」のコラムもご確認ください。

また、企業が応募条件を「高卒以上」としている求人は、学歴の制限ではなく「18歳以上の人材を求めている」という意味である場合もあるようです。そのため、志望する企業がある場合は一度問い合わせてみましょう。高卒以上と書かれていても選考に参加できる可能性があります。

参照元

文部科学省

高等学校卒業程度認定試験合格者の企業等における扱いに関する調査の結果について

中卒者が高卒認定資格を活かす方法

必ずしも高卒者と同等の扱いが受けられるわけではない高卒認定試験ですが、高卒と同等とみなしてくれる企業もあることが分かりました。

そして、この資格を得ることで中卒ではできなかったことも可能になります。

一例としてあげられるのは、高卒以上が条件である、いくつかの資格を取得できることです。文部科学省の「高等学校卒業程度認定試験の合格を高等学校卒業と同等とみなしている採用試験、国家資格一覧」が示すように、各種資格の認定試験で高卒以上と学歴を制限している場合も、高卒認定試験に合格していればその試験を受けることができるものもあります。

資格を取得すればその分野への就職に有利になるでしょう。

高卒認定試験合格者が受けられる認定試験の中には、国家資格も多くあります。国家資格が取得できれば就職への大きな強みになるはずです。

資格とは異なりますが、中卒後に高卒認定試験に合格することで、公務員採用試験の一部(国家公務員採用一般職試験や皇宮護衛官採用試験)が受験可能になります。

そのほか、高卒認定試験ではなく通信制高校や夜間コースのある高校など、自分が通いやすい高校に通うことで高卒資格を手に入れるというのも良いでしょう。また、お金や時間に余裕があるなら、中卒後、高卒認定試験を経て大学や専門学校に進学することも1つの手です。

大学や専門学校を卒業すれば、そこが最終学歴となります。学歴を重視する企業に就職したい場合の可能性が広がるでしょう。

参照元

文部科学省

高等学校卒業程度認定試験の合格を高等学校卒業と同等とみなしている採用試験、国家資格一覧

中卒の方には選択肢がたくさんあるので、自分の生活環境やこれからの展望、経済状況などに合わせた将来を選ぶことが大切です。

「学歴がネックで就職活動がうまくいかない」「自信がない…」といったお悩みを抱えている方は、若年層に特化した就職支援サービスのハタラクティブまでご相談ください。

ハタラクティブでは専任のキャリアアドバイザーが利用者の方にマンツーマンでご対応します。中卒、高卒、高校中退など、さまざまな事情を抱える求職者の方の就職を丁寧にサポート。内定獲得までをお手伝いしています。ご利用はすべて無料なので、まずはお気軽にご登録ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?

マーケティングアシスタント

東京都

年収 315万円~360万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?

営業

東京都

年収 328万円~374万円

未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集

企画営業職

大阪府

年収 252万円~403万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「学歴別」の記事一覧

- 「中卒」についての記事一覧

- 「中卒の就職活動」についての記事一覧

- 中卒の人は高卒認定試験を受けた方がいいの?就職時の影響や勉強方法を解説