- 「ハタラクティブ」トップ

- 記事トップ

- 「学歴別」の記事一覧

- 「高卒」についての記事一覧

- 「高卒の就職活動」についての記事一覧

- 高卒でも就職のチャンスはある!おすすめの就職先や就活成功のコツを紹介

高卒でも就職のチャンスはある!おすすめの就職先や就活成功のコツを紹介

この記事のまとめ

- 高卒者は就職内定率や求人倍率が高めなので、十分就職できる

- 高卒フリーターが就職を成功させるためには、就活をできる限り早く始めることが重要

- 高卒者の就職先としておすすめなのは製造業や建設業、運輸業などの業界

- 高卒の就職で採用担当者に評価されやすいのは、若さやポテンシャルなど

- 高卒が就職先を探すときは、ハローワークやエージェントなどを使うのがおすすめ

あなたにおすすめ!

「就職は難しい?」「歓迎されないのでは…」と将来に不安を抱く高卒者も多いでしょう。しかし、最終学歴が高卒でも、若さやポテンシャルの高さを活かせば正社員就職は十分可能です。このコラムでは、高卒者が採用面接を通過するコツやおすすめの就職先などを紹介しています。そのほか、高卒者の就職成功体験談も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

自分に向いている仕事を

簡単に診断してみましょう

性格でわかる

私の適職診断

就職・転職でお困りではありませんか?

高卒も就職できる理由

高卒者の就職内定率は約90%、求人倍率は約3倍と高い傾向にあります。また、高卒者は若さやポテンシャルを評価されやすいため、卒業後すぐに就職活動をすれば比較的スムーズに就職できるでしょう。正社員就職を目指す高卒者は、以下で就職難易度を確認してみてください。

高卒者の就職内定率は基本的に大卒者よりも高い

文部科学省の「令和4年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(令和3年12月末現在)に関する調査について(1p)」によると、2022年3月卒の高卒者の就職内定率は91.4%です。一方、同省の「令和3年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(12月1日現在)について」によると、2022年3月卒の大卒者の就職内定率は83.0%で、高卒者よりも低い値となっています。

高卒者と大卒者で調査が異なるので厳密には比較できませんが、91.4%という数値だけでも、高卒者の就職内定率が高いことが読み取れるでしょう。「高卒の就職率はどのくらい?大卒との違いや都道府県別の内定率も紹介」では、就職率のほか、進学率や都道府県別の就職内定率といった情報も確認できるので、こちらもぜひお役立てください。

高卒者の就職率には男女差もほとんどない

高卒(新卒)者の就職内定率は、男女差もほとんどありません。先述のデータによると、2022年3月卒の高卒者の就職内定率は、男性が92.5%、女性が89.6%でした。男性のほうが女性より3ポイントほど数値が高いものの、どちらも高い就職内定率を示しています。

「高卒女子の就職事情!高収入を得るには?おすすめ職種や就活のコツを解説」では、就職内定率だけでなく、初任給や平均賃金なども男女別に紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

高卒者は求人倍率も高い傾向にある

高卒(新卒)者は、就職内定率だけでなく求人倍率も高い傾向にあります。厚生労働省の「令和4年3月高校・中学新卒者のハローワーク求人における求人・求職・就職内定状況(9月末現在)」によると、2022年3月卒の高卒者の求人倍率は2.66倍(前年比0.23ポイント増)でした。求人倍率2.66倍は「就職を目指す高卒者1人あたり、求人が2件以上ある」ことを指すので、求職者側が有利な「売り手市場」の状態といえます。

「それでも正社員の採用試験に落ちてしまう…」と悩んでいる高卒者には、「高卒の正社員求人情報!公開時期やWebサイト上で探す方法をご紹介します」のコラムがおすすめです。

卒業後3年以内であれば、より就職のチャンスは大きい

新卒採用枠に関するリーフレット(2p)によると、厚生労働省は、事業主へ以下のように呼びかけています。・既卒者が卒業後少なくとも3年間は応募できるように努めること

・できる限り上限年齢を設けないように努めること

そのため、早めに行動を起こせば、既卒の高卒者でも就職活動を有利に進められる可能性が高いでしょう。ただし、上記の呼びかけは新卒枠での採用を強制するものではありません。卒業後に空白期間がある求職者を「新卒」と認めない会社もある点には注意が必要です。

参照元

文部科学省

令和4年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(令和3年12月末現在)に関する調査について

令和3年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査(12月1日現在)

厚生労働省 千葉労働局

【事業主向け】卒業後3年以内の既卒者は、「新卒枠」での応募受付を!

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

高卒就職が「やばい・やめとけ」といわれるのはなぜ?

高卒就職が「やばい・やめとけ」といわれる理由

- 学歴フィルターをかける会社があるから

- 卒業後に空白期間が出来ると就職難易度が上がるから

- 高卒者は大卒者に比べて給料や生涯年収が低いから

「高卒就職はやばい・やめとけ」といわれるのには、以下のような理由があります。

学歴フィルターをかける会社があるから

会社によっては、応募者を絞り込むために学歴で合否を決める、いわゆる「学歴フィルター」をかけている場合があります。特に、大規模な会社や有名な会社は人気が高く、応募者が集まりやすいため、高卒者は書類選考で落とされてしまう可能性もあるでしょう。これが、「高卒での就職はやめとけ」といわれる理由の一つだと考えられます。

高卒者の対策として挙げられるのは、会社のネームバリューに惑わされず、自分の現状に合った会社を選ぶことです。「就職に学歴は関係ある?学歴以外でアピールする方法」では、「学歴が就職にどう影響するか」や学歴をカバーする方法を紹介しているので、学歴にコンプレックスがある方は、就活前にチェックしておきましょう。

卒業後に空白期間が出来ると就職難易度が上がるから

高校卒業後に空白期間が生じると採用されづらくなってしまうのも、高卒での就職が「やばい」といわれる理由の一つです。高校卒業後すぐに就職できれば問題ないですが、高卒者は大卒者よりも求人数が少ない傾向にあるので注意してください。

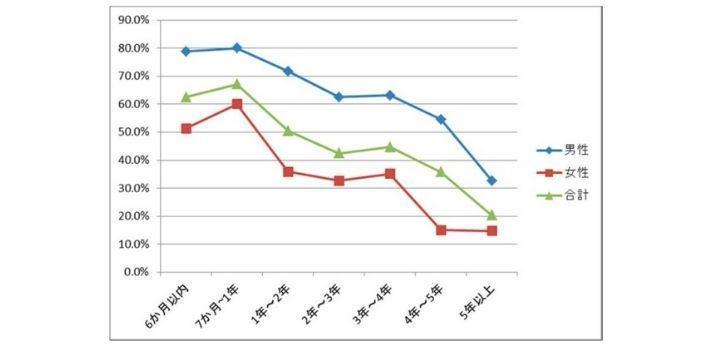

独立行政法人労働政策研究・研修機構の「労働政策研究報告書 No.199」によると、「フリーター継続期間と正社員になれた割合」の関係は以下のとおりです。

引用:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書 No.199 図表6-34 フリーター継続期間と正社員になれた割合(128p)」

上記から分かるように、フリーター期間が長引くほど就職は難しくなるのが現実です。しかし、若い人材を採用し、自社で一から教育したいと考える会社は多くあるため、高卒者は早めに就職活動を始めましょう。空白期間をつくるデメリットは「空白期間は転職に不利?面接で企業を納得させる回答とは」でも詳しく紹介しているので、あわせてご覧ください。

高卒者は大卒者に比べて給料や生涯年収が低いから

高卒での就職を「やめとけ」といわれる原因として、大卒者に比べて給料や生涯年収が低いことも挙げられます。厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査の概況」によると、高卒者と大卒者の給料差は以下のとおりです。

| 年齢 | 大卒男性 | 高卒男性 | 大卒女性 | 高卒女性 |

|---|---|---|---|---|

| 20~24歳 | 22万9,100円 | 20万4,300円 | 22万6,500円 | 18万9,600円 |

| 25~29歳 | 26万6,200円 | 23万3,100円 | 24万9,400円 | 20万1,500円 |

| 30~34歳 | 31万3,900円 | 25万8,700円 | 27万5,300円 | 20万6,600円 |

| 35~39歳 | 36万5,200円 | 28万5,200円 | 29万8,200円 | 21万6,100円 |

| 40~44歳 | 41万6,400円 | 31万1,400円 | 32万300円 | 22万1,900円 |

引用:厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査『学歴別にみた賃金』(p3)」

男女どちらの場合も、高卒者に比べて大卒者のほうが給料が高い傾向です。また、給料差は年齢を重ねるごとに開いていっているため、生涯年収も大卒者のほうが基本的に高くなります。

「高卒の初任給はどれくらい?収入アップの方法や職種も紹介!」では学歴別の初任給の差も紹介しているので、ぜひご参照ください。

ほかにもある?高卒で就職するデメリット

高卒で就職するデメリットには、以下のようなものもあります。・大卒向けの求人に応募できない

・大学に進学した人より自由な時間が減る

・大卒者よりも離職率が高い傾向にある

・新卒の場合は応募できる時期や企業数に制約がある

上記はあくまでも一例で、何をデメリットに感じるかは人によって異なります。自分の仕事に対する価値観と照らし合わせて、後悔しない進路を選びましょう。

参照元

独立行政法人労働政策研究・研修機構

独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページ

厚生労働省

令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。適性に合わない仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「性格でわかる私の適職診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

高卒で就職するメリット

前項では高卒で就職するデメリットを紹介しましたが、高卒就職にはメリットも数多くあります。以下はほんの一例ですが、参考にしてみてください。

・進学費用が掛からない

・高校卒業後すぐに就職すれば大卒者よりも早く社会人経験が積める

・大卒者よりも早く経済的に自立できる

・会社から手厚い教育を受けられる可能性がある

・実力主義の会社であれば高卒者でも十分に活躍できる

上記のほか、高卒で就職すると「転職も有利になる可能性がある」というメリットも。たとえば、18歳で「高校新卒者」として入社した場合、3年間経験を積んだとしても、まだ20代前半です。入社後に身につけた知識・スキルだけでなく、若さもアピールできるため、転職を有利に進めやすくなります。

「高卒で就職するメリット・デメリットは?大卒との差やおすすめの職業を紹介」では、高卒就職のメリットをさらに深掘りして解説。進路に悩んでいる高卒者に役立つ情報が載っているので、チェックしてみてください。

高卒者が就職しやすい業界ランキング

高卒者の就職先としておすすめの業界は「製造業」「建設業」「小売業」「医療・福祉業」「運輸業」などです。これらの業界は、厚生労働省の「令和4年3月高校・中学新卒者のハローワーク求人における求人・求職状況(7月末現在)」において、求人数が多い上位5つの業界なので、未経験の高卒者でも比較的就職しやすいといえます。2021年7月における求人数は以下のとおりです。

| 産業分類 | 求人数(人) |

|---|---|

| 製造業 | 110,250 |

| 建設業 | 67,099 |

| 卸売業・小売業 | 40,413 |

| 医療・福祉業 | 36,478 |

| 運輸業・郵便業 | 22,469 |

引用:厚生労働省「第4表 高校新卒者のハローワーク求人に係る産業別求人状況」

以下では、それぞれの業界の特徴を紹介するので、参考にしてみてください。

1位:製造業

製造業とは、原材料の加工によって製品を生産し、消費者に提供する産業のことです。この項で紹介している5つの業界のうち最も求人数が多いため、高卒者でも就職しやすい業界といえます。製造品のジャンルが幅広く、自分の趣向に合った職場が見つけやすいのも特徴です。また、生産工程がマニュアル化されていたり自動化されていたりする職場も多いので、未経験でも歓迎される傾向にあります。

2位:建設・建築業

建設業とは、道路や鉄道、住宅、施設といった建設物の工事に携わる業界を指します。

市場規模が大きく、将来性がある一方で、多くの建設現場は人手不足や技術者の高齢化に悩んでいるようです。そのため、若年層の高卒者は歓迎されやすいでしょう。

3位:小売業

小売業とは、卸売業者から仕入れた商品を直接消費者に販売し、利益を生み出す業界です。業態の例としては、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどが挙げられます。セルフレジの導入によって人件費を削減する店舗も増えていますが、求人数の多さから依然として人手不足の傾向にあることが読み取れるため、高卒者でも就職しやすいでしょう。

4位:医療・福祉業

医療・福祉業は、病院や診療所といった医療機関、医薬品メーカー、介護老人福祉施設、介護老人保健施設などの運営によって、人々の健康を支える業界です。高齢化社会の進行によって、今後さらに需要が高まるとされています。人の命を預かる仕事なので、責任感がある高卒者におすすめの就職先です。

5位:運輸業

運輸業とは、旅客や貨物の運送を行う業界で、空運・海運・陸運に大きく分けられます。

近年は、ネットショップの普及により、陸運の大部分を占める「宅配便業者」の需要が伸びているようです。運輸業は常にドライバー不足とされているので、未経験でも採用されやすいのがポイント。人材確保のため、給与や福利厚生などの条件を良くする会社も増えているようです。高卒者は、運転免許取得後に就職を目指すと、より採用の可能性が高まるでしょう。

「高卒者の就職先の探し方や選び方は?おすすめの業界・職種一覧をご紹介!」では、IT業界や飲食業界、アパレル業界など、上記以外のおすすめ業界も紹介しているので、あわせてご参照ください。

参照元

厚生労働省

令和4年3月高校・中学新卒者のハローワーク求人における求人・求職状況(7月末現在)

高卒者の就職におすすめの職種と求人例

高卒者の就職におすすめの職種

- 事務職

- 法人営業職

- プログラマー

- 介護職

- 接客スタッフ

高卒就職におすすめの職種は「事務職」「法人営業職」「プログラマー」「介護職」「接客職」などです。この項では、それぞれの職種の業務内容や向いている人の特徴、求人例を紹介するので、参考にしてみてください。

事務職

事務職の主な業務は書類作成やデータ入力、電話対応などです。高卒者のなかでも、綿密な作業をコツコツと進められる方や、誰かをサポートすることが好きな方の就職に向いている職種といえます。

求人例

■勤務地

東京都

■給与例

月給21万円~

■福利厚生

通勤手当/出張手当/時間外手当/超勤手当/資格手当/住宅手当

■休日・休暇

完全週休二日制、年間休日100日程度

月6日〜9日(シフト制、出勤日数が22日になるよう調整しています)

慶弔休暇、年末年始、夏期休暇、有給休暇、特別休暇(育児・介護休暇)

事務職の詳しい仕事内容は「未経験から事務職を目指して大丈夫?業務内容と求められるスキルをチェック」でも紹介しているので、あわせてご一読ください。

法人営業職

法人営業職の主な仕事は、取引先企業が抱える問題をヒアリングしたうえで自社の商品・サービスを提案し、課題解決をすることです。相手のニーズを引き出すコミュニケーション能力や、自社の商品・サービスを売り込むプレゼンテーション能力のある方が活躍できます。学歴よりも成果で評価する会社が多いため、高卒者でも努力次第で昇給・昇格を狙うことが可能です。

求人例

■勤務地

東京都

■給与例

月給22万円~

■福利厚生

残業手当

■休日・休暇

年間休日120日

週休2日制(月8~10日/社内カレンダーによる)

祝日、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇

特別休暇(産前6週間、産後8週間)、育児休暇(1歳未満の子どもを養育する場合)、介護休暇(常時介護が必要な家族を扶養している場合)

法人営業職への就職を考えている高卒者は、「就活アドバイザーが教える!法人営業のお仕事」もご参照ください。

プログラマー

プログラマーの主な仕事内容は、システム開発やソフトウェア開発の場において、仕様書をもとにプログラミング作業を行うことです。社内研修を充実させて、未経験者を積極的に採用している会社も多いため、高卒者の就職におすすめの職種といえます。IT技術は日々進化しているため、勉強が苦にならず、常に新しい知識を吸収していける方に向いているでしょう。

求人例

■勤務地

東京都

■福利厚生

時間外手当/資格手当/超勤手当

■休日・休暇

完全週休2日制

プログラマーに関する情報は「プログラマーを未経験で目指すのは厳しい?きついのは本当?就職事情を解説」に載せているので、気になる方はチェックしてみてください。

介護職

介護職の主な仕事は、ご高齢者の日常生活をサポートすることです。日本の高齢化の進行によって需要が高まっている職種なので、将来的にも安定した雇用が見込まれるでしょう。思いやりがあり、お年寄りと接するのが好きな高卒者に向いています。

求人例

■勤務地

大阪府

■給与例

月給16万円~

■福利厚生

時間外手当/通勤手当

■休日・休暇

年次有給休暇(6か月経過後から)、育児休業制度、子の看護休暇制度、育児短時間制度、介護休業制度、介護休暇制度、介護短時間勤務制度

介護職を目指して就職する高卒者には、「高卒から介護職になれる?資格は?給料や年収面も詳しく解説」のコラムもおすすめです。

接客スタッフ

接客スタッフとして活躍できる就職先は、飲食店やアパレルショップ、ホテルなどさまざまです。接客業は人手不足の傾向にあるため、高卒者や未経験者歓迎の求人を出している会社が多くあります。コミュニケーション能力はもちろん、物事を段取り良く進められる高卒者に向いているでしょう。

求人例

■勤務地

東京都

■給与例

月給25万円~

■福利厚生

残業手当/時間外手当/超勤手当/通勤手当

■休日・休暇

シフト制

接客スタッフのより詳しい情報が知りたい高卒者は、「接客業とは?どんな職種がある?必要なスキルや志望動機の書き方も解説」をご一読ください。

学歴不問の公務員も高卒者におすすめ!

高卒者の就職には、公務員もおすすめです。公務員試験は基本的に学歴不問なので、試験や面接に通過すれば、高卒者でも就職できます。公務員は待遇が充実している傾向にあり、定時で帰りやすいので、プライベートの時間も大切にしたい方は、ぜひ検討してみてください。「高卒者の就職先の探し方や選び方は?おすすめの業界・職種一覧をご紹介!」では、上記で紹介した職種以外も紹介しています。自分にどのような職種が向いているか知りたい高卒者は、あわせてチェックしてみましょう。

高卒就職に役立つ8つの資格

この項では、高卒者の就職に役立つ8つの資格を紹介します。就職活動に向けて資格の取得を検討している方は、参考にしてみてください。

1.普通自動車免許

普通自動車免許は、ドライバー職を目指す高卒者におすすめ。18歳から取得できるので、人によっては高校卒業前に取得することも可能です。また、普通自動車免許はドライバー職以外でも役に立つ場合があります。たとえば、外回りの営業がある会社に応募する際に普通自動車免許を持っていると、就職活動で有利に働くでしょう。

2.ITパスポート

ITパスポートとは、ITに関する基礎的な知識があることを証明できる国家試験です。ITスキルを証明する「情報処理技術者試験」のなかでも、比較的取得しやすい資格とされているので、IT業界に興味がある高卒者は取得を検討してみてください。なお、ITの高度化は今後さらに進んでいくので、IT業界以外に就職する場合でも、資格取得で得た知識が役立てられるはずです。

3.日商簿記検定1・2級

日商簿記検定は、基本的な商業簿記を習得していることが証明できる資格です。会社の経営活動における記録や計算、経理関連書類の作成に必要な基礎知識が身についていることをアピールできるので、高卒者の就職に有利といえます。ビジネスに必要なコスト感覚も身につくため、経理以外の業界や職種に就職する際にも歓迎される資格です。

4.TOEIC600点以上

英語を使う就職先を目指す高卒者は、TOEICを受けておくと語学スキルのアピールに役立ちます。履歴書に記載できるTOEICスコアは600点以上が目安で、外資系の会社であれば700点以上が理想です。TOEICのほか、実用技能英語検定(英検)やTOEFL、日商ビジネス英語検定などでも英語力を証明できるので、自分に合った検定を選びましょう。

5.介護職員初任者研修(介護業界)

介護職員初任者研修は、介護業界での活躍を目指す高卒者におすすめの資格です。介護に関する基礎知識が身についていることを証明できるので、就職活動で有利に働く可能性があります。また、この資格を保有していることによって資格手当がつき、給与が優遇される場合も。施設によっては、働きながら資格を取得できる場合もあるので、すぐに就職したい高卒者は「資格取得支援制度」が導入されている施設を選ぶと良いでしょう。

6.基本情報技術者試験(IT業界)

基本情報技術試験は、ITパスポート試験よりワンランク上の資格です。情報処理に必要な考え方やマネジメント力などが身につくので、IT業界への就職を考えている高卒者は取得を検討してみてください。

7.宅地建物取引士(不動産業界)

宅地建物取引士は、不動産の売買を行う際、お客さまに重要事項を説明するのに必要な資格です。不動産の取引をする際は、必ず宅地建物取引士の資格を持った人が説明する決まりがあるため、不動産会社などで歓迎されます。難易度は高めですが、不動産業界を目指している高卒者は挑戦してみても良いでしょう。

8.接客サービスマナー検定(サービス業界)

接客サービスマナー検定を受けると、接客サービスの基本やクレームへの対応方法など、接客に必要な知識を学べます。飲食業界や宿泊業界、介護業界、金融業界など、幅広い業界で活用できるので、就職先が定まっていない高卒者は取得を検討してみると良いでしょう。

上記以外にも、MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)や登録販売者などの資格が、高卒者の就職に有利とされています。高卒者が取得できるおすすめの資格は「高卒で取れる資格を紹介!就職や高収入につながる?」でも紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

高卒者の就職に資格は必須ではない

資格が必須条件になっていない限り、無資格でも就職できるチャンスがあるので、高卒者は資格の取得にこだわり過ぎないようにしましょう。資格の取得に重きを置いてしまうと、若さという貴重な武器を失うことにもつながるので注意してください。高卒者は資格を取得する前に、「その資格が本当に就職に必要かどうか」を慎重に考えるのがポイントです。高卒(新卒)者の就職スケジュール

高卒(新卒)者の就職活動のスケジュール例は以下のとおりです。

・7月1日:求人票の情報公開がスタート

・7月~8月:夏季休暇を利用して職場見学

・9月上旬:学校経由で第1志望の会社に応募

・9月中旬:選考スタート(筆記試験や採用面接)

・9月中旬~下旬:選考結果の通達

・10月~:追加募集スタート

高卒(新卒)者の就職活動は基本的に学校を通して行うので、進路担当の先生と相談しながら進めましょう。選考時期や応募可能な社数は、就職年度や地域によって異なる場合があるので、最新の就活情報を確認してみてください。

高卒(既卒)者の就職活動の流れとコツ

ここでは、高卒(既卒)者の就職活動の流れやコツを紹介します。新卒者と異なり、自分自身で就職活動を進める必要があるので、流れをしっかりと確認しておきましょう。

1.就職活動に必要な持ち物をそろえる

高卒者の就職活動で最低限必要なものは、「スーツ」「カバン」「腕時計」の3点です。スーツの色は黒や紺、柄は無地がおすすめ。カバンは、書類が折れずにはいるA4サイズで、落ち着いたデザインのものを選びましょう。腕時計はアナログタイプのシンプルなデザインのものを使うのが無難です。

2.自己分析をもとにして就職先を選ぶ

高卒者の就職先は、自己分析をもとにして選ぶのがポイントです。自分の特性を理解しておけば、より相性の良い就職先に出会いやすくなります。今までの経験を振り返りながら、楽しいと感じたことや好きなことを見つけ、それに関連する業界や職種を探してみましょう。効果的な自己分析の方法は「自己分析のやり方が知りたい!ノートを使った簡単でおすすめの方法をご紹介」で紹介しています。

3.情報収集をする

高卒者は、求人応募前に、その業界や職種、企業に関する情報をできる限り多く集めましょう。他社との違いや仕事内容、活躍の場、キャリアアップのルートなど、さまざまな項目を調べるのがポイントです。事前にしっかり情報を集めて会社への理解を深めておけば、志望動機が明確に伝わるだけでなく、入社後のミスマッチも防げます。情報収集の仕方は「業界研究のやり方から情報収集の仕方・ノートのまとめ方まで徹底解説!」でチェックしてみてください。

4.応募書類を作成する

応募する会社が決まったら応募書類を作成します。

履歴書を作成するときの主なポイントは以下の3つです。

・年号を統一する

・学歴は「中学卒業」から書く

・応募先の会社ならではの志望動機を書く

年号は和暦・西暦のどちらでも構いませんが、履歴書内で統一しましょう。履歴書全体で表記がそろっていると、丁寧な印象を与えられます。また、志望動機は、応募先の会社独自の強みと自分の強みを関連付けて書くのがポイントです。

「高卒の履歴書を見本付きで解説!学歴の書き方は?志望動機の例文付き!」では、高卒者の履歴書の書き方を見本付きで丁寧に解説しているので、そちらも参考にしてみてください。

5.面接対策をする

応募書類が完成したあとは面接対策をしましょう。

高卒者の面接では、「短大や大学に進学せずに就職を選んだ理由」が聞かれやすいので、回答を考えておくのがおすすめ。また、家族や友人を面接官に見立てて質疑応答を行う「模擬面接」も効果的です。具体的なやり方は「何をチェックすればいい?模擬面接のやり方とは」のコラムで確認できます。身近に頼れる人がいない場合は就職エージェントを活用し、面接対策をしてもらいましょう。

高卒者の就職活動で会社がチェックする4つのポイント

高卒者の就職活動で会社がチェックする4つのポイント

- 応募書類が分かりやすくまとめられているか

- 面接中の姿勢や話し方に問題はないか

- 会社の雰囲気に合っているか

- 進学ではなく就職を選んだ明確な理由があるか

高卒者の就職活動において会社がチェックするポイントは、「応募書類の簡潔さ」「面接中の態度」「応募者の人柄」などです。以下で詳しくまとめているので、選考前にチェックしてみてください。

1.応募書類が分かりやすくまとめられているか

多くの会社は、履歴書を見て「応募者と採用面接を行うかどうか」を判断します。そのため、選考を控えている高卒者は「字をきれいに書く」「誤字脱字をなくす」といったポイントを押さえ、なるべく印象が良くなるように履歴書を作成しましょう。

2.面接中の姿勢や話し方に問題はないか

面接中は質疑応答の内容だけでなく、身だしなみや入退室の仕方、話し方など、さまざまな点が見られています。初めて面接を受ける高卒者は、面接における最低限のマナーを確認しておくと、印象を下げずに済むでしょう。面接マナーに自信がない方は、「面接のマナーとは?受付から退室までの流れもあわせて紹介!」のコラムを読んでおくことをおすすめします。

3.会社の雰囲気に合っているか

会社の雰囲気に合っているかどうかも、高卒者の採用面接でチェックされます。いくら優秀な人材であっても、社風と合わなければ、ほかの人と協力して業務を進められない可能性があるからです。採用の可能性を少しでも高めたい高卒者は、職場見学をして会社の雰囲気が自分に合うかどうか事前に確認しておきましょう。

4.進学ではなく就職を選んだ明確な理由があるか

先述したとおり、高卒者の採用面接では、高確率で「なぜ進学せずに就職するのか」と聞かれます。この質問には、応募者の就業意欲を確認する目的があるので、将来を見据えた前向きな回答をすることが重要です。「これ以上勉強したくなかったから」といったネガティブな理由ではなく、「少しでも早く社会人経験を積みたかったから」「進学するよりも、この会社で○○の仕事がしたいと思ったから」というような前向きな姿勢を伝えましょう。

高卒者は若さやポテンシャルがアピールポイントになる

高卒者は、就職活動で若さやポテンシャルが武器になります。会社は若い人材に対して「体力や柔軟性がある」「職場になじみやすい」などといったイメージを持っているので、積極的にアピールしてみてください。特別なスキルがなくても就業意欲を強くアピールすれば、将来性に期待されてポテンシャル採用してもらえることもあります。高卒で正社員就職に成功した人の体験談

この項では、高卒で正社員就職に成功した人の体験談をご紹介します。

警備員のアルバイトから流通会社の正社員に就職

自分は高卒で、ずっと警備員のアルバイトを続けていました。しかし、同級生が結婚し始めたことをきっかけに「自分も結婚するためのお金を稼ぎたい」と思うようになり、正社員を目指し始めました。ハローワークに行くことも考えましたが、経歴に自信がなかったので、フリーターの就活を全面的にサポートしてくれる、就職エージェントのハタラクティブに登録しました。

エージェントの面談では、担当アドバイザーが、警備員の経験を武器として見出してくれました。その後、警備員の仕事で培った体力を流通会社に認めてもらい、無事に採用が決まりました。仕事は大変なこともありますが、良い人が多い職場なので、毎日楽しく働けています。

配送スタッフのアルバイトから正社員に就職

子どものころからトラック運転手になるのが夢で、高校卒業後はアルバイトスタッフとしてその夢を叶えました。そんな僕が正社員就職を目指したきっかけは、父が体調を崩したことです。「安定した収入を得て、自分が支えなきゃいけない」と思い、就職活動を始めました。

しかし、「未経験者歓迎」の求人に応募しても書類選考にすら通過しないのです。藁にもすがる思いで就職エージェントのハタラクティブに相談してみたところ、正社員経験がなくても応募できる求人を紹介してくれました。

トラック運転手の仕事を続けたかったため、高卒で正社員の運転手になれる企業に絞って応募した結果、今の会社に採用してもらえました。就活のプロの力を借りればこれほどスムーズに就職できるんだ、と強く実感しました。

上記の経験談から分かるように、早めに行動を起こしたり、プロの力を借りたりすれば高卒者でも就職は十分可能です。「高卒から正社員へ 体験談」では、さらに多くの就職成功体験談を紹介しています。「高卒で就職は難しいかも…」と悩んでいる方も、体験談を見れば自信がつくはずです。

「就職・転職するのが不安」「就活の進め方が分からない」という高卒者は、ぜひ就職エージェントのハタラクティブをご活用ください。ハタラクティブは、フリーターや第二新卒、高卒といった若年層向けの就職エージェントです。専任のアドバイザーが、仕事探しから内定までを一貫してサポートします。マンツーマンのカウンセリングを行っているので、一人ひとりの要望に合った仕事のご紹介も可能です。サービスはすべて無料なので、まずはお気軽にご連絡ください。

高卒就職に関するQ&A

ここでは、「高卒者にはどんな就職先がある?」「高卒フリーターが効率良く就職するには?」など、就職を目指す高卒が抱える疑問をQ&A方式で解決します。

高卒者にはどんな就職先がある?

高卒者が就職しやすいのは、製造業や建設業、小売業などです。職種としては、営業職やプログラマー、介護職などが挙げられます。学歴不問の公務員もおすすめですが、試験の種類によっては年齢制限が設けられている場合があるので、募集要項をよく確認したうえで受験を検討しましょう。このコラムの「高卒者が就職しやすい業界ランキング」も、就職先選びにお役立てください。

高卒フリーターが効率良く就職するには?

ハローワークや就職エージェントといった就職支援機関の利用がおすすめです。就職支援機関は、求人紹介や選考対策を行ってくれるので、就職活動を効率良く進められます。高卒フリーターは、高卒やフリーターに特化したサービスを選ぶと、よりスムーズに就職活動を進められるでしょう。高卒向けの就職支援サービスは「高卒向けの就活支援サービスとは?|フリーター就職支援のハタラクティブ」で紹介しています。

高卒で就職しやすいのはどんな人?

就職する理由が明確な人や、会社の強みと自分の強みを関連付けたアピールができる人は就職しやすいといえます。また、ポジティブな人やポテンシャルが高い人も好印象を与えやすいでしょう。ただし、企業によって求める人物像は異なるので、応募先の会社に合わせてアピールポイントを考えることも重要です。自分の強みや企業の強みが分からない方は、就職エージェントのハタラクティブの利用も検討してみてください。

高卒でも高収入を得られる?

仕事に役立つ資格やスキルを身につけたり、収入が高く設定されている職種を選んだりすれば、高収入を得られる可能性があります。実績に応じた報酬(インセンティブ)を用意している会社を選ぶのも、高収入を狙う方法の一つです。高卒者が高収入を目指す方法は「高卒でも高収入を目指せる?おすすめの仕事や今からでも取れる資格を紹介!」でも解説しているので、ぜひご覧ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?

マーケティングアシスタント

東京都

年収 315万円~360万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?

営業

東京都

年収 328万円~374万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験の方も開発の上流工程からデビュー可能◎半導体エンジニアの求人

半導体エンジニア職(長崎県諫早…

長崎県

年収 251万円~388万円