高卒で入れる優良企業はある?おすすめの就職先や探し方のポイントを紹介!高卒で入れる優良企業はある?おすすめの就職先や探し方のポイントを紹介!

更新日

公開日

高卒で入れる優良企業を探すには「福利厚生の充実」や「社員の離職率」などを調べる

「高卒で優良企業を目指すには?」と疑問に思う方もいるでしょう。高卒から優良企業への就職や転職は十分可能といえます。高卒から優良企業に就職するには、未経験歓迎の求人や人手不足の業界に注目するのがおすすめです。

このコラムでは、高卒から優良企業に入るための方法や、応募先企業の探し方について解説します。学歴や経験に自信がない場合も諦めず、優良企業への就職を目指してみましょう。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

高卒から優良企業に就職するのは難しい?

高卒から優良企業に就職できる可能性は十分にあります。

優良企業を探しているなかで、「大卒以上」と条件のある求人を目にして、「高卒から優良企業を目指すのは難しいのでは」と感じることもあるでしょう。

しかし、なかには高卒の若い人材を歓迎している企業も存在します。高卒から就職しやすい業界・職種を選び、就職活動のポイントを押さえれば、優良企業へ就職するチャンスをつかめるでしょう。

高卒者の需要は高い傾向にある

また、厚生労働省の「同資料(p.4)」によると、さまざまな業界が高卒者向けの求人を出していることが読み取れます。選べる求人の幅が広いぶん、優良企業と出会える可能性も高まっていると考えられるでしょう。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

高卒から優良企業へ就職するための方法

高卒で優良企業へ就職するには、「採用されやすい業界や職種を選ぶ」「大企業以外の優良企業を探す」などがおすすめです。以下で詳しく解説するので、確認してみてください。

採用されやすい業界や職種を選ぶ

学歴よりも入社後の技術習得や将来性を重視する企業や、人手不足のため若い人材を歓迎している業界であれば、高卒から優良企業に入れる可能性があるといえます。

まずは業界や職種を絞り込み、そのなかから自分に合った求人を選ぶと効率的に仕事を探せるでしょう。

大企業以外の優良企業を探す

高卒から優良企業への就職を目指す場合、大企業以外の求人を探すのも手です。特定の分野で高い評価を得ていたり、労働条件が整っていたりするなど、大企業以外にも優良企業は存在します。

また、大企業の子会社・グループ会社から優良企業を探すのも一つの方法です。「親会社に準じた福利厚生がある」「有給消化率が高い」など、働きやすい環境が整っている場合があるでしょう。親会社が株式の半分以上を所有していて経営が安定しており、一般的な中小企業より給与面で好待遇なところもあるようです。大企業に比べて採用倍率が低い傾向があるので、チャレンジしやすいといえるでしょう。

大企業=優良企業とは限らない

大企業と聞くと優良企業のイメージをもつ方もいるかもしれませんが、大企業やその子会社・グループ会社すべてが優良企業というわけではないため、就職・転職時には注意が必要です。

親会社の株式保有率によってできる子会社・グループ会社との関係性が、会社の経営方針や社風に影響していることもあります。求人を探す際には、志望先企業の親会社とのパワーバランスや、どの事業のどのような仕事を引き受けているのかなども確認してみましょう。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

高卒者がチェックしたい優良企業の特徴

優良企業に明確な定義はないものの、いくつかの特徴が見られます。以下のようなポイントが揃っていれば、働きやすい優良企業の可能性があるでしょう。

高卒者がチェックしたい優良企業の特徴

- 財務状況が好調

- 福利厚生が充実している

- 残業時間・残業代の管理がしっかりしている

- 社員の離職率が低い

- 継続的に成長している

財務状況が好調

優良企業の特徴として、財務状況が好調なことが挙げられます。会社の財務状況が好調だと、社員に還元するために、高い給与や賞与を設定している場合があるでしょう。

財務状況とは、資金の調達や運用、予算消化の状況を客観的に見るデータのことです。財務状況は、会社四季報や日経会社情報などで調べられます。

単年度ではなく、数年間のデータから会社の将来を予測するのがおすすめです。好調な財務状況が続いていれば、倒産のリスクが少なく好条件で働き続けられると予想できます。

福利厚生が充実している

福利厚生が充実していることも優良企業の特徴です。福利厚生が充実しているかどうかは、企業側に社員が働きやすい環境を整える能力があるかを判断する基準の一つとも捉えられるでしょう。

福利厚生には、法定福利厚生と法定外福利厚生があります。法定福利厚生は、健康保険や厚生年金保険など法律で義務付けられたもので、会社による差はありません。

優良企業を判断するうえで注目するのは、法定外福利厚生の充実度です。法定外福利厚生とは、会社が独自に設けている施策や制度のこと。たとえば、短時間勤務やフレックスタイム制など勤務時間に関する制度や、住宅手当・家賃補助といった経済的支援、提携施設の割引制度などが挙げられます。

誕生日に休暇が取れる「アニバーサリー休暇制度」や、仮眠休憩が取れる「シエスタ制度」などのユニークな福利厚生を設けている会社もあるため、就職・転職活動時にはぜひチェックしてみてください。

残業時間・残業代の管理がしっかりしている

残業時間が少なく、残業した場合は適切な残業代を支払っている企業は、優良企業といえるでしょう。

残業とは、法定労働時間を超えた「時間外労働」のことです。法定労働時間は「労働基準法第三十二条」にて原則的に1日8時間、1週40時間となっており、これを超えた場合は割増賃金が発生します。割増賃金の割増率は時間外労働で2割5分以上、休日労働で3割5分以上です。

また、法定労働時間を超える場合、企業は「労働基準法第三十六条」、通称36協定の締結が必要になります。

上述のような法定労働時間・割増賃金の割増率を守り、法的手続きをきちんと踏んでいるかどうかは、優良企業を見極めるための大事なポイントです。一般的には、1ケ月の残業が20時間以内なら優良企業といわれています。

社員の離職率が低い

優良企業かどうか判断する基準の一つに、離職率があります。離職率が低い企業は従業員満足度が高く、長期的に働く社員が多いことから、優良企業の可能性があるでしょう。

離職率を調べるときは「3年後離職率」を見るのがおすすめです。3年後離職率とは、入社してから3年以内に辞める人の割合のことで、求め方は以下のような計算式になります。

起算日に入社した社員のうち3年間の離職者数 ÷ 起算日に入社した社員数 × 100%

(例)

離職者数10名 ÷ 社員数50名 × 100% = 離職率20%

3年後離職率は企業の四季報で調べることが可能です。優良企業を見分けるための客観的な指標になるので、ぜひ参考にしてみてください。

継続的に成長している

業界全体や会社が継続的に成長していることも、優良企業の特徴といえるでしょう。過去5年~10年で会社がどのような成長過程を踏んでいるかを確認すると、将来性を予測できます。「売上高」「経常利益」「総資産」「従業員」などから判断してみましょう。

ただし、売上高が好調でも、事業拡大のために多額の投資をしていると、経常利益は前年に比べてマイナスになる場合があります。1つの指標だけでは判断できないため、企業の成長度を調査する際はさまざまな観点から評価するのがポイントです。なお、経営状況は、会社のWebサイトにある「IR情報」などで確認ができます。

また、会社がどの成長ステージにいるのかを確認するのも効果的な方法です。たとえば、積極的な人材確保や資金調達などの動きがあるなら成長期、基幹事業の拡大や人事管理部門の新設といった動きがあるなら安定期に入っていると考えられます。

高卒で大企業に就職するメリット・デメリット

ここでは、高卒で入れる大企業に就職・転職するメリットとデメリットを紹介します。大企業に対して、プラスなイメージばかりを持つ方もいるでしょう。しかし、大企業だからこそのデメリットもあります。

「会社の規模が大きいから就職したい」という理由だけで企業選びをするのではなく、メリット・デメリットを理解したうえで、自分に合った選択をしましょう。

メリット

大企業のメリットは、条件面の魅力や教育環境の充実、社会的信用の高さなどです。評価制度や昇給制度も整っていて、実力次第で昇給・昇格もしやすいでしょう。以下で、大企業へ就職や転職をするメリットをご紹介します。

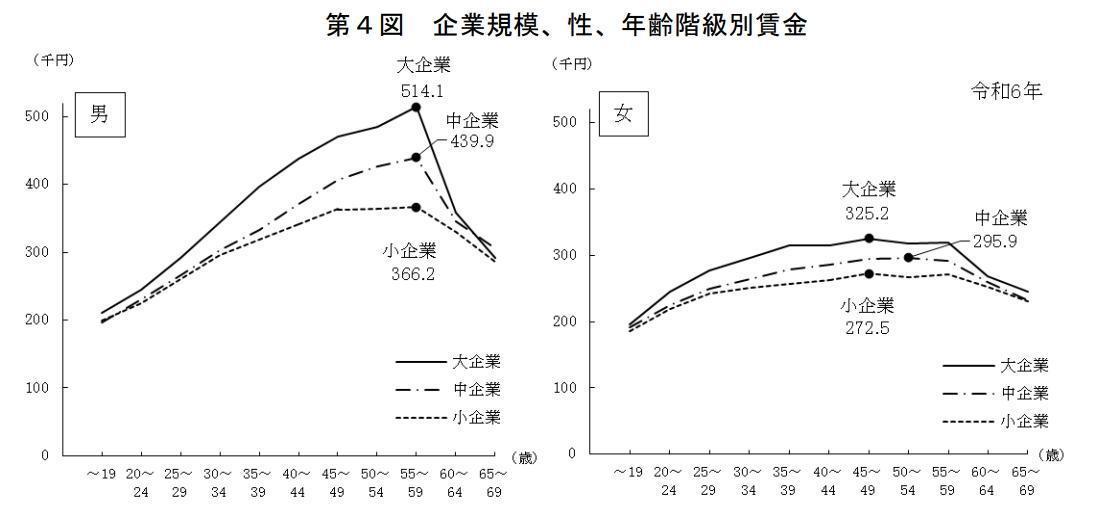

給与や福利厚生などの条件面が充実している

大企業は、中小企業に比べて給与や福利厚生が充実している場合が多い点がメリットです。厚生労働省が発表している「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」によると、会社の規模が大きいほど賃金が高いことが分かります。

また、大企業と中小企業の賞与には一般的に数十万円の差があるといわれており、その結果、年収にも大きな差が生じている可能性があるでしょう。

さらに、大企業は福利厚生が充実している傾向があるため、手当が加算されるぶん給与が上がったり、制度を利用すれば出費を抑えられたりすることも。退職金制度や企業年金制度を導入していたり、家族手当や住宅手当などの手当・補助が支給されたりするため、資金力がある大企業では好条件で働けるのがメリットです。

研修制度がしっかりしている

大企業は研修制度が整っている傾向があるため、丁寧に教育してもらえる可能性が高いのもメリットといえます。企業によっては、人材育成を重要視しており、新入社員研修だけでなく、階層別研修やグローバル人材育成研修など、さまざまな研修を受けられる環境を整えているところもあるようです。

なかには、海外研修や資格取得の支援などをしてくれる会社も存在します。人材育成に多額の費用をかけられるのは、大企業ならではのメリットでしょう。

ネームバリューがある

大企業のネームバリューは、社会的信用に影響する要素といえます。勤め先が知名度の高い大企業の場合、企業の規模や安定性を証明することにつながるため、住宅ローンや自動車ローンの審査が通りやすくなるでしょう。

また、転職の際には「大企業に勤めていた」という実績がアドバンテージになる可能性もあります。

内部昇進試験で出世や昇給が可能である

人事評価制度が整っている大企業では、内部昇進試験による出世や昇給も可能でしょう。

内部昇進とは、同じ条件で入社した社員全員が、入社後に実績を積めば昇進の機会を得られるという制度です。特に、営業職のように個人の実績が評価に直結する職種では、昇進の可能性を高めやすくなります。

厚生労働省の「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」によると、企業規模が大きいほど昇給の引き上げ率が高く、5000人以上の企業が99.1%、100~299人の企業は90.3%という結果に。昇給率の高さは、大企業に就職するメリットと考えられるでしょう。

デメリット

大企業では、大勢の社員を管理するための制度や施策が、結果的にデメリットになっている場合もあるようです。以下では、大企業へ就職・転職するデメリットをご紹介するので、メリットとあわせて把握しておきましょう。

大卒とは初任給に差がある

高卒者を歓迎している大企業のなかには、学歴によって初任給が異なる企業も存在します。そのため、高卒から就職した場合は、大卒者との生涯賃金に大きな差が生じる可能性があるでしょう。

与えられる仕事が大卒と異なる

大企業のなかには、学歴で配属先や仕事内容を分けているところもあるようです。たとえば、大学で学んだ専門知識が活かせる職種には、大卒の新卒者を配置することが多いでしょう。

入社後に配属が決まる企業の場合、希望する職種に就けない可能性も考えられます。やりたい仕事が明確にある場合は、企業規模ではなく職種で応募先を選んでみてください。

裁量が大きくない傾向がある

組織の規模が大きいほど管理が複雑になるのを避けるため、仕事がマニュアル化していることもあり、個人の裁量が大きくない場合があります。役割が細分化されることにより、仕事の幅が広くないケースもあるようです。

高卒から優良企業に就職しやすい業界・職種

高卒で入れる優良企業を探しているのなら、就職しやすい業界・職種を選んでみましょう。ここでは、高卒者を歓迎している業界や人手不足の職種、学歴不問で採用している仕事を紹介するので、求人探しにお役立てください。

製造業

製造業の工場作業員は、専門的な知識やスキルを求められにくく、「学歴不問」の求人を出している企業もあります。

また、製造業は、衛生管理者や危険物取扱者など業務に活かせる資格が多いため、働きながらスキルアップしたい方におすすめです。作業員をマネジメントする「管理者」へのキャリアアップも目指せるでしょう。

自動車メーカー

自動車メーカーは規模が大きく、採用人数が多いため、学歴や経験を問わず採用している企業もあります。特に工業高校を卒業した方は、学んだ技術や知識を活かせる可能性があるでしょう。

自動車メーカーの職種は製造ラインで働く「組み立て工員」や、生産技術・保全、研究開発など幅広いため、自分に合った職種はあるかチェックしてみるのがおすすめです。

建築業界

建築業界は、近年人手不足が叫ばれており、現場で働く若手の人材を歓迎している企業が多い傾向があります。現場で経験を積み、「施工管理技士」という現場を監督するための国家資格を取得すれば、大手建設会社への転職も実現できるでしょう。

建築業は、学歴よりも経験と資格が給与に反映されやすいので、高卒から就職した場合もスキルアップやキャリアアップを狙えます。

不動産業界

不動産業界も、就職に求められる知識やスキルが少なく、高卒者が挑戦しやすいといえるでしょう。個人向け・法人向けと、不動産業界が取引する物件の規模はさまざま。なかでも、個人住宅の取引を扱う売買・賃貸営業職は学歴不問で募集している企業もあるため、比較的挑戦しやすいでしょう。

給与形態は「基本給+インセンティブ」で支給されるケースが多く、実績次第で給与アップが見込めます。入社時には学歴による差があっても、好成績を残せば大卒の入職者の給与を越えることも可能でしょう。また、業務に役立つ資格を取得すると手当が出る会社が多いので、さらに高収入が見込めます。

職種では営業職・販売職もおすすめ

営業職や販売職は、学歴よりもポテンシャルで採用されやすい職種なので、高卒の方も挑戦しやすいでしょう。営業職や販売職で主に求められるのは、コミュニケーション能力です。会話力や提案力は学歴によって差がつくものではないため、入社後の成長を見込んで採用される可能性があります。

仕事の実績が評価や給与に反映されやすく、学歴に関係なく努力次第で昇給・昇格ができるのも、営業職や販売職に就くメリットです。どのような業界にも営業の仕事は存在するので、将来性も高いといえるでしょう。仕事を通して身につけたコミュニケーション能力や仕事で出会った人とのつながりが、転職時に活かせる場合もあります。

高卒で優良企業に入るためのポイント

「優良企業に就職・転職したいけれど、何から始めるべきか分からない」と悩む方もいるでしょう。ここでは、就職活動を始める前の準備として大事なポイントを解説しますので、ぜひチェックしてみてください。

高卒で優良企業に入るためのポイント

- 自己分析をして自分の強みを把握する

- 「大企業だから」以外の志望理由を見つける

- 面接対策を徹底する

自己分析をして自分の強みを把握する

自己分析とは、自分の強みや弱みを知るために、過去の経験を振り返ることです。経験から何を学び、その後どのような行動をしたかを振り返ると、自分の強みを活かせる業界・職種を選びやすくなります。また、自分について理解することで、入社後の企業とのミスマッチも防げるでしょう。

面接で自分を面接官に売り込む「自己PR」のためにも、自己分析は大切です。自分自身の特徴を理解できていなければ、効果的なアピールができない恐れがあります。面接官に自分自身の強みや魅力を伝えるためにも、自己分析をもとに自己PRを練るようにしましょう。

「大企業だから」以外の志望理由を見つける

志望理由では、同業他社が多数あるなかで「なぜこの会社を選んだのか」という理由を明確にしておくことが大切です。「大企業だから」という理由だけで就職や転職をすると、自分に合っていない会社に入社してしまう恐れがあります。

志望理由を明確にするためには、企業研究がおすすめです。応募先企業が求めている人物像を確認し、自己分析の結果と合っているかを確認してみましょう。

面接対策を徹底する

面接対策として、きちんとした身だしなみはもちろん、「面接では携帯電話をオフにする」「遅刻をしない」「入室の際に挨拶をする」などの基本的なマナーも確認しておくことが重要です。

また、想定される質問への回答を用意し、事前に練習しておくのも効果的。本番を想定した受け答えや話し方を練習しておけば、落ち着いて面接に臨めるでしょう。

優良企業への就職を有利にするための手段とは?

ここでは、優良企業への就職が有利になる可能性がある手段を紹介します。以下を参考に就職を成功させましょう。

資格を取得する

応募先企業で活かせそうな資格を取得すると、就職・転職の選考時に有利になる可能性があります。特に、資格をもっていなければ業務ができない「業務独占資格」を取得しておけば、仕事と直結するため採用されやすくなるでしょう。

業務独占資格の例として、「電気工事士」「宅地建物取引士」「危険物取扱者」などが挙げられます。資格により、面接官に「何ができるのか」をアピールしやすくなるのがメリットです。

また、さまざまな業界で活かせる汎用性の高い資格を取得しておくのもおすすめ。たとえば、ファイナンシャルプランナーの資格があれば、不動産業界や生命保険会社、銀行など就職先の選択肢が増えるでしょう。

実務経験を積んでから転職する

まずは中小企業に就職して経験を積み、スキルを身につけてから転職するという方法もあります。仕事に関する知識やスキルがある程度身についていると、即戦力に期待されて採用の可能性が高まるでしょう。

この場合は、将来どのような業界・職種に挑戦したいかを決めておき、そこで役立つ経験を積める会社に入社することが大切です。どのような経験を積むかでその後のキャリアの方向性がある程度決まる場合もあるため、よく考えたうえで最初の会社を選びましょう。

高卒から優良企業への就職・転職を目指すなら、エージェントを利用するのもおすすめです。自己分析や履歴書の書き方について、就活アドバイザーからマンツーマンでアドバイスを受けられます。「1人で就職・転職活動を進めるのは不安」と感じる方は、ぜひ就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。

ハタラクティブでは、高卒や既卒、フリーターといった若年層向けの就職・転職支援を行っています。人柄やポテンシャル面を重視している未経験歓迎の求人を多く取り扱っており、学歴や経歴にかかわらず自分に合った仕事を探せるのが魅力です。企業選びのポイントや、応募先企業で働くメリット・デメリットを無料で相談できるので、キャリアアドバイザーと一緒にキャリアの方向性も決められます。適職診断を含め、サービスはすべて無料で利用できるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

高卒で入れる優良企業に関するQ&A

ここでは、高卒から入れる優良企業に関する疑問をまとめました。高卒から就職することに対しての印象や出世する方法についても回答しているので、ぜひ参考にしてみてください。

都会じゃないと高卒で入れる優良企業はありませんか?

都会でなくとも、自分が働きたいと思う優良企業は見つかるでしょう。地元で働きたい気持ちがある場合は、地域の求人を多く扱っているハローワークを利用するのがおすすめです。働きたい地域にこだわりがない場合は、就職サイトやエージェントを使ってみるのも選択肢の一つといえます。

高卒の方も入社後に出世を目指すことは可能です。将来的に出世したいという目標がある場合は、人事評価制度が整っている企業への就職を目指してみましょう。

企業研究や選考対策をしっかりと行えば、高卒からホワイト企業に入社できる可能性はあります。未経験歓迎の求人を探すだけでなく、企業の財政状況や福利厚生をチェックしてみましょう。詳しくはこのコラムの「高卒者がチェックしたい優良企業の特徴」をご確認ください。

学歴によって印象が左右されることはないでしょう。選考時の印象が気になる方は、履歴書添削や面接対策など、プロの力を借りて選考対策するのがおすすめです。

若年層の就職・転職を支援するエージェントのハタラクティブは、専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりに向き合って納得のいく就活をサポートします。ぜひお気軽にお問い合わせください。