フリーターのままでいるのは「やばい」?正社員と比べたデメリットと就活のコツフリーターのままでいるのは「やばい」?正社員と比べたデメリットと就活のコツ

フリーターのままでいると正社員と収入差が開くので「やばい」といわれる場合がある

フリーターとして生活している人のなかには、「このままではやばい?」と不安を抱いている方もいるでしょう。年齢を重ねるにつれ、フリーターと正社員の収入差は広がります。フリーター期間が長引くと就職成功率も低くなるので「やばい」といわれることもあるようです。

このコラムでは、各年代のフリーターと正社員の収入額をご紹介。また、未経験から挑戦しやすい仕事や、就職・転職エージェントの活用法もまとめているので、収入アップを図りたい方はぜひ参考にしてみてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

フリーターのままでいるのは「やばい」?正社員と比べたデメリット

フリーターのままでいると、年齢を重ねるにつれ正社員との収入差が開いたり、「就職したい」と思ったときに就活が難航したりすることから「やばい」と考える方もいるようです。また、正社員よりも将来もらえる年金額が少ない点もフリーターを続けるデメリットといえるでしょう。

ここでは、フリーターと正社員ではどのような違いがあるかを、収入や生活といった視点で比較し解説していきます。

年齢を重ねるにつれ正社員との収入差が開く

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、20代後半の正社員は27万2,800円、正社員以外が21万9,600円なのでその差は5万3,200円です。

一方、40代後半になると正社員は39万500円、正社員以外の場合は22万7,900円なのでその差は16万2,600円となります。

以下は雇用形態別にみた賃金(男女計)です。

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

| 年齢 | 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 |

| 20~24歳 | 23万7,000円 | 19万7,300円 |

| 25~29歳 | 27万2,800円 | 21万9,600円 |

| 30~34歳 | 30万8,500円 | 22万1,900円 |

| 35~39歳 | 34万300円 | 22万1,600円 |

| 40~44歳 | 36万6,800円 | 22万2,600円 |

| 45~49歳 | 39万500円 | 22万7,900円 |

20代のうちは、正社員とそれ以外の収入差はそれほど大きくありません。しかし30代・40代と年齢を重ねるにつれてその差は広がっていくことが分かります。

収入差が開く理由の一つに、「正社員=無期雇用」「正社員以外=有期雇用」といった雇用形態の違いが挙げられるでしょう。正社員は契約期間に定めがありません。そのため、判断基準は企業によって異なるものの、勤続年数やスキルにともない昇進・昇給することも多いです。

しかし、バイトや派遣社員など、いわゆるフリーターとして働く場合は、契約期間満了を機に退職または更新手続きを行います。自分に更新の意思があったとしても、企業側から更新を行わない判断を下されれば契約更新はできません。

なお、バイト先に「正社員登用制度」がある場合は、同じ会社で正社員として雇用してもらえる可能性も。正社員登用の際は、会社が定めた基準に則り筆記試験や面談を行うことがあるので、気になる方は就業規則を確認してみましょう。

このようにフリーターは、雇用が不安定であることから勤続年数や年齢を重ねたとしても収入が上がりにくい特徴があります。

突然仕事がなくなる可能性がある

フリーターのままでいると「やばい」といわれる理由には、突然仕事がなくなる可能性も挙げられます。正社員は雇用が守られているため、犯罪行為や無断欠勤を続けるなどしなければ、基本的には突然解雇されることはありません。しかし、非正規雇用で働くフリーターの場合、業績悪化による出勤日数削減、会社が求める成果を挙げられなかった場合は解雇されるといったリスクがあります。

就活が難航する場合がある

| フリーター継続期間 | 正社員になれた割合(男女計) |

| 1年以内 | 68.8% |

| 1~2年 | 61.2% |

| 2~3年 | 56.6% |

| 3~4年 | 61.1% |

| 4~5年 | 37.9% |

| 5年以上 | 32.3% |

企業によっては、フリーター期間に得た経験を考慮し採用を行っている場合もあります。しかし、バイトやパートなど非正規雇用での経歴を「職歴」として扱わない企業も多いでしょう。なぜなら、非正規雇用である従業員には大きな責任をともなう業務を任せないのが一般的だからです。

採用活動を行う企業は、20代の応募者に対してはポテンシャルを、30代・40代に対してはこれまでの経験や実績、身につけたスキルなど即戦力となる能力を求める傾向にあります。そのため、面接の際バイトで従事した業務について、一つの「経験」として企業へ伝えることは問題ないものの、「実績」「スキル」といった意味ではアピール要素になりにくい場合もあるでしょう。

このような背景から、フリーター期間が長くなり年齢を重ねるほど就活が難航する可能性があると考えられます。

生活費や急な出費を工面することが難しくなる可能性がある

「年齢を重ねるに連れ正社員との収入差が開く」の表で紹介したように、20代の正社員以外で働いている場合は毎月約4~5万円、正社員よりも収入が低い傾向にあります。そのため、生活費や急な出費を工面するのが困難になる可能性も。

たとえば、一人暮らしの場合、生活が厳しくなれば急な病気やケガ、冠婚葬祭の出費さえも「きつい」と感じてしまう可能性もあります。

正社員と自分を比較して自信を失う場合がある

フリーターのまま年齢を重ねると、正社員として働く友人とフリーターである自分を比較し自信を失う場合もあります。特に、同窓会や結婚式など同年代が集まる場面では、仕事や家族の話題が挙がるので比べてしまいやすいでしょう。

たとえば、「子どもが産まれた」「海外旅行をした」「親孝行のために自分のお金で旅行に連れて行った」などの話を聞いたときに、「自分はフリーターだから叶えられない」と感じる可能性があります。

正社員で働く友人とフリーターである自分の違いを知ってたうえで、「それでも叶えたい夢がある」「人は人、自分は自分」「お金に余裕がなくてもなんとかなる」と捉えられるのであれば問題ないでしょう。しかし、自信を失ったり後悔したりしないためには、できるだけ若いうちにフリーターから正社員就職を目指すのがおすすめです。

フリーターは成長の機会を得にくく「このままではやばいかも…」と感じる可能性も

一般的には、フリーターと正社員では任される業務の範囲に広さや責任の重さが異なります。そのため、「仕事にプレッシャーを感じにくいから働きやすい」と考えている方もいるかもしれません。しかし、フリーターはスキルアップや昇進といった成長の機会を得にくい側面も。

正社員であれば、どのような場面で自身の成長を実感できるのか、以下で一例を見てみましょう。

・部下や後輩の教育を任される

・責任のある立場でチームをまとめ、1つの仕事をやり遂げる

・業務の習熟度や実績に応じて昇給、昇進する

「難しい」と感じる課題であっても、解決策を模索しながらゴールへ向けて努力し結果を残したときは、達成感を得られます。また、自分の行動に対し上司から正当な評価をもらえると、やりがいも感じられるでしょう。

仕事を通じてこのような機会が少ないと「フリーターのままではやばいかも…」と感じる可能性があります。

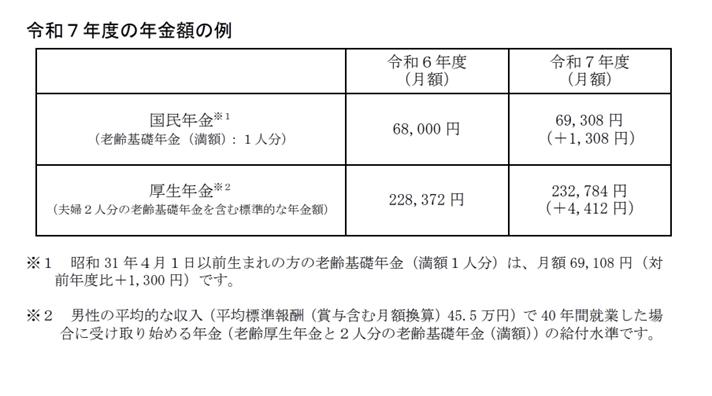

正社員よりも将来受け取れる年金額が低くなる

フリーターの場合、国民年金のみに加入するのが一般的。そのため、厚生年金に加入する正社員と比べて、将来受け取れる年金額は低くなります。将来受け取れる年金額は、「仕事をしていた期間にいくら納めたか」によって異なるので、納めた金額が多いと受け取れる金額も高くなる仕組みです。

厚生労働省は令和7年度の年金額の例を以下のように発表しています。

厚生年金に加入していた場合、国民年金のみの加入よりも23万円以上多く受け取れることが分かります。

日本年金機構の「国民年金保険料」によると、令和7年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり17,510円。厚生年金保険料は収入によって異なり、会社と折半して納めることになります。同機構の「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和7年度版)」で月20万の報酬を得ていた場合を例に見てみると、折半額として納めるのは1ヶ月1万8,300円です。

つまり正社員の場合、国民年金保険料と厚生年金保険料の合計3万5,810円を納めることになるため、国民年金のみを納めるフリーターよりも将来受け取れる年金額が高くなります。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

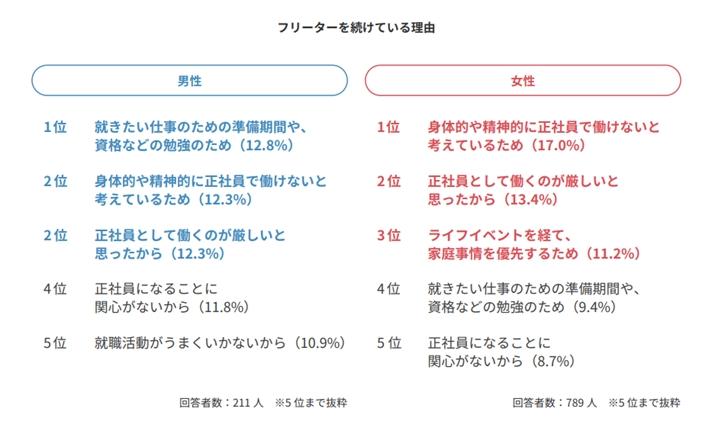

男女別フリーターを続けている理由

やむを得ずフリーターを続けている方や、目標を実現させるため就職をしていない方など、理由は人それぞれでしょう。ここでは、ハタラクティブが若者を対象に行ったアンケート「若者しごと白書2025」を参考に、フリーターを続けている理由についてご紹介します。

フリーターを続けている理由として最も多い回答は、男性が「就きたい仕事のための準備期間や、資格などの勉強のため(12.8%)」、女性は「身体的や精神的に正社員で働けないと考えているため(17.0%)」でした。この結果から、正社員として働くことにハードルの高さや、不安を感じている人が多いと分かります。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

フリーターが就職すると得られるメリット

フリーターの方が就職すると、「収入が安定する」「キャリアアップを目指せる」「社会的信用度が上がる」といったメリットがあります。「フリーターのままでいると『やばい』?」と感じている方や就職すべきかどうか迷っている方は、以下の解説を参考にしてみてください。

収入が安定する

収入が安定するのは正社員就職をするメリットです。フリーターは時給制や日給制で給与をもらうことが多いため、その月に働いた時間数や日数によって収入は変動します。

一方、正社員は月給制が一般的。基本的には1ヶ月にもらえる金額が決まっているので、年間を通じて安定した収入を得られます。自身のスキルや任される業務によって、資格手当や役職手当などでさらに収入を上げられる可能性があるでしょう。

なお、賞与(ボーナス)の有無や金額、もらえるタイミング、回数は会社によって異なり、正社員のみが支給対象となっている場合も。賞与を得られるかどうかは年収額にも影響するため、「1ヶ月の収入を安定させ、年収アップも図りたい」と考えている方には、正社員就職がおすすめです。

キャリアアップを目指せる

評価基準は会社によって異なるものの、正社員には昇進制度があるのが一般的です。たとえば、一般社員から主任へ、係長から部長へ、といったように社内でキャリアアップを目指せます。キャリアアップすれば基本給も上がるでしょう。正社員のキャリアアップに向け、サポート研修を行ったり相談窓口を設けていたりする会社もあるようです。

正社員としてキャリアを積み上げておけば、さらなるキャリアアップのために転職活動を行う際もアピールできます。

フリーターも仕事の経験年数やスキルによって、時給や日給アップが叶う場合もあるでしょう。しかし、数十円~数百円ほどと上げ幅が少額であることが一般的。正社員が昇進する際は、1ヶ月の基本給が数万円アップできる可能性もあります。

社会的信用度が上がる

フリーターから正社員になると、社会的信用度が上がるでしょう。先述したように、フリーターは毎月の収入額が変動する可能性があり、正社員は安定した収入を得られるといった違いがあります。

社会的な信用が必要な場面は、クレジットカードの発行、自動車や住宅といった高額商品購入時のローン審査などが挙げられます。これらは、返済能力を懸念されてしまうと審査が通らない可能性も。なかには、審査の条件に「正社員としての勤続年数1年以上」が含まれていることもあるようです。

審査の基準は、利用する金融機関や購入品の金額によって異なるので「フリーターは審査に通らない」とは言い切れません。しかし、正社員のほうが安定した収入を得ていることから、社会的に「信用できる」と判断される場面が多いといえるでしょう。

フリーターから正社員になるためのコツ

ここでは、フリーターから正社員になるためのコツを紹介します。フリーターのままでは「やばい」「将来が不安」と感じている方は、ぜひご覧ください。

フリーターから正社員になるためのコツ

- 自分の経験を活かせる職種を選ぶ

- 仕事に活かせる資格を取得する

- たとえ不採用になっても諦めずに求人を探す

自分の経験を活かせる職種を選ぶ

就職先を選ぶ際は、フリーター期間中に業務で得た経験を活かせる仕事を選ぶのがおすすめです。20代前半であれば、新卒社会人と年齢があまり変わらないため、フリーターの応募者に対してもポテンシャルを重視してくれる企業があるでしょう。しかし、フリーターのまま20代後半になると、正社員として経験を積んだ同年代と比べ、スキルや実績が不足していることを懸念する企業もあります。

したがって、フリーターから正社員になるには、企業側の懸念を払拭したうえで入社後の活躍に期待してもらえるよう、自分をアピールすることが重要です。

就活の際、正社員以外での経験は「職歴」として扱われないのが一般的。しかし、履歴書や職務経歴書にバイトや派遣社員など、非正規雇用として働いた経験を記載することは問題ないとされています。「バイトでは●●に取り組み、集客数を●●%アップさせた」「●●の業務を通じ、お客さまの立場になって考える大切さを学んだ」など、具体的なエピソードを交えつつ「応募企業ではその経験をどのように活かしたいか」を伝えるのがポイントです。

仕事に活かせる資格を取得する

フリーターから正社員就職を目指す際は、仕事に活かせる資格を取得するのも一つの方法です。たとえば、事務職であればパソコンスキルがあることを証明できる「マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)」、介護職であれば介護に関する基礎知識があることを証明できる「介護職員初任者研修」が挙げられます。

資格取得は知識や技術があることを証明できると同時に、就職に向けて前向きに努力をした姿勢をアピールすることが可能。ただし先述したように、フリーターの期間が長くなるほど就職成功率が低下するため、勉強開始から取得までにどれくらいの期間を要するかを確認しましょう。

「フリーターにおすすめの資格を職種別に解説!取得時の注意点や勉強法も紹介」のコラムでは、フリーターの方におすすめの資格を紹介しています。取得にあたっての注意点もまとめているので、就職活動を始める前に資格を取得すべきかどうか迷っている方は、あわせてチェックしてみてください。

たとえ不採用になっても諦めずに求人を探す

「正社員就職を目指す」と決断し応募しても、1社目・2社目で内定をもらえない可能性はあります。しかし、フリーターから正社員就職を目指すのであれば、不採用になっても諦めずに求人を探し、選考に臨み続けることが大切です。

採用の基準は企業ごとに異なるため、自身のスキル不足だけが要因とは限りません。不採用になったときは、「企業が求める人物像と合っているか」を振り返り、次の選考に活かしましょう。

1人で就活を進めるのが不安な場合は第三者に相談してみよう

就活を進めるのが不安な場合は、実際にフリーターから正社員になった友人や先輩など、身近な人に相談してみましょう。応募する企業や職種によって異なるものの、「面接ではどんな質問をされ、どう回答したか」「フリーターである自分をどのようにアピールしたか」といった経験者の意見を参考に対策を練るのも有効です。

身近に相談できる人がいなかったり相談しづらかったりする場合は、フリーターからの就職をサポートしているエージェントを活用するのもおすすめ。就職支援サービスについては「

フリーターから正社員就職する際に活用できるサービス」で後述します。

就職未経験から挑戦しやすい仕事

「就職未経験から挑戦しやすい仕事はある?」といった疑問をもつフリーターの方もいるでしょう。以下では、専門的な資格やスキルがなくても応募できる仕事を5つご紹介します。

なお、ここで紹介する仕事はあくまで一例です。応募する際は、求人に記載されている各企業の応募条件をよく確認しましょう。

就職未経験から挑戦しやすい仕事

- 接客・販売の仕事

- 飲食店スタッフ

- 営業職

- 事務職

- 運送ドライバー

接客・販売の仕事

フリーターからの就職には、コンビニやアパレルショップ、ホテルなど接客・販売を行う仕事がおすすめです。接客・販売の仕事は、専門知識や経験、学歴を問われない求人が多いので挑戦しやすく、「バイトで接客を経験した」「人と話すことが好き」といった方に向いているでしょう。

飲食店スタッフ

飲食店スタッフも、学歴や経歴を問われにくい仕事の一つです。正社員の場合は接客や配膳のほか、スタッフのシフト管理や食材の在庫管理、メニューの考案など、店舗の運営に関わる業務に幅広く携われるでしょう。

営業職

営業職は大きく分けると「個人向け」「企業向け」の2種類ですが、どちらも商品やサービスを紹介し、購入・契約を促す仕事という点は共通しています。営業の対象が個人の場合は、お客さまとの対話のなかで購入や契約が完結するのに対し、企業向けの営業では担当者と対話をしたあとに営業先の部長や社長などが判断を出すという点が異なるでしょう。

営業職ではコミュニケーション能力を活かせます。「未経験OK」「学歴不問」としている求人が多いのも特徴の一つ。また、成果に応じて収入が上がったり、表彰されたりする会社もあるので「目に見える形で評価を得たい」「頑張り次第で収入アップを図れる仕事に就きたい」と考える方におすすめの仕事です。

事務職

事務職は書類の作成や整理、データ入力などを行います。業務ではパソコンを使用するため、パソコンのスキルや資格があると面接の際にアピールできるでしょう。勤務する業界や企業によっては、来客時の対応や電話応対が業務に含まれている場合もあるので、ビジネスマナーが身についていることをアピールするのも効果的。経験者のみを募集している企業もあるので、フリーターから事務職を目指す場合は「未経験者歓迎」「学歴不問」といったキーワードで求人を探してみましょう。

運送ドライバー

運送ドライバーは、依頼された小包や商品を目的地に運ぶ仕事です。運送ドライバーとして働くには普通自動車運転免許が必要となりますが、経験の有無を問われない求人もあります。長時間の運転が苦にならない人に向いているでしょう。

運転するトラックの大きさや積載量によっては、中型自動車免許や大型自動車免許の取得が必要なケースも。入社後に免許取得をサポートしてくれる会社もあるので、運送ドライバーへの就職を目指す場合は求人の募集要項を確認してみましょう。

フリーターから正社員就職する際に活用できるサービス

フリーターから正社員へ就職するとき活用できるサービスには、「求人サイト」「ハローワーク」「就職・転職エージェント」があります。それぞれ特徴が異なるため、一つのサービスに絞るよりも併用するのがおすすめです。

求人サイト

求人サイトは、いつでも気軽に求人情報を検索・閲覧できるのがメリットです。掲載されている求人情報のなかから自分が見たいキーワードで絞り、応募することができます。また、年齢・業界・経歴などに特化した求人サイトもあるため、自分の状況に合うものをいくつか閲覧してみるのがおすすめです。

求人サイトを利用する際の注意点

求人サイトでは、求職者を直接サポートするサービスを行っていません。そのため、応募企業の選択や履歴書作成、企業研究、面接スケジュールの調整などを自身で行う必要があります。

ハローワーク

ハローワークは就職・転職を希望している人であれば、フリーターや無職の方など個人の状況にかかわらず誰でも無料で利用できます。全国に500ヶ所以上設置されており、職業紹介や履歴書作成のアドバイス、就活セミナー、職業訓練といったサポートを受けることが可能です。

また、おおむね35歳未満の正社員を目指す若者を対象とした「わかものハローワーク」「わかもの支援コーナー」「わかもの支援窓口」が設置されている地域も。「どのような仕事が自分に向いているか分からない」「アピールできるスキルがない」と感じている方に向け、マンツーマンでのサポート体制をとっている施設もあります。

ハローワークを利用する際の注意点

ハローワークは、各地域にある中小企業の求人情報が多いのが特徴の一つです。そのため、大企業への就職にこだわりがある場合、条件に合う求人がなかなか見つからない可能性も。

また、豊富な求人のなかから、ブラック企業・優良企業を見極める力も必要となるでしょう。これらの背景には、ハローワークは「地域企業の活性化が役割の一つになっている」「企業側は無料で求人を掲載できる」といったことがあるためだと考えられます。

就職・転職エージェント

就職・転職エージェントとは、人材を求める企業と仕事を求める人のマッチングを行う民間のサービスです。その種類はさまざまで、業界や年代問わず多数の求人を扱っているエージェント、反対に「IT業界」「20代向け」のように業界や年代に特化したエージェントなどがあります。

サービス内容はエージェントによって異なりますが、就活サポート専門のアドバイザーが在籍し、応募企業を選択する際のサポートや、就職相談、応募書類作成のアドバイスなどを受けられるのが一般的です。

就職・転職エージェントを利用する際の注意点

扱う求人数はエージェントによって異なるので一概には言えませんが、求人サイトやハローワークよりも「求人の選択肢が少ない」と感じる方もいるようです。また、担当アドバイザーがつくというエージェントの特徴から、相談相手との相性が合わないと、次第にやりとりを億劫に感じる場合も。

ただし、担当者変更を申し出たり、複数のエージェントを併用することは問題ありません。サポートを受けながら就職を目指したい方には、就職・転職エージェントの利用がおすすめです。

ハタラクティブは、フリーターや第二新卒といった若者に特化した就職・転職エージェント。プロのキャリアアドバイザーがカウンセリングを行い、悩みや希望を聞いたうえであなたにぴったりの求人を提案します。一人ひとり丁寧にアドバイスを行いますので、履歴書や職務経歴書の作成、面接に不安がある方も安心です。

また、面接スケジュールの調整や企業への交渉もハタラクティブが代行するため、相談者の方は選考準備に集中できます。サービスはすべて無料で受けられるので、「自分にはどんな仕事が向いているか分からない」「就職できる企業があるのか不安」といったフリーターの方は、ぜひ一度ご相談ください。

フリーターの方がもちやすい疑問Q&A

ここでは、フリーターの方がもちやすい疑問をQ&A形式でお答えします。

一概に「やばい」とは言い切れません。特に、20代前半であれば正社員との収入やスキルの差を感じにくいでしょう。ただし、雇用が不安定であることや、年齢を重ねフリーター期間が5年以上になると就職へのハードルは上がるため「やばい」と感じる場合も。「いずれ就職したい」と考えている場合は「大卒」という学歴を活かし、若さが武器になる20代のうちに就活を始めるのがおすすめです。

フリーターを続けた場合、正社員とどのくらい収入差が生じるのか気になる方は「大卒フリーターはやばい?大丈夫な理由と現状から脱却する方法を解説」のコラムもあわせてチェックしてみてください。

フリーター期間が1年以内であれば約68%の方が就職しています。2~3年で約56%、5年以上になると約32%まで低下します。フリーター期間が長い応募者に対し企業は、就業意欲やスキル不足を懸念する傾向に。ただし、フリーターを続けていた理由は「夢を叶えるため」「就職する自信がなかった」「なんとなく」など人それぞれ異なります。なかには、家庭の事情によりやむを得ず就職を断念した方もいるでしょう。フリーターから正社員を目指す際は、面接で「就職しなかった理由」について明確に回答できるよう準備しておくことが大切です。

フリーター期間によって就職成功率が低下する理由については、このコラムの「就活が難航する場合がある」で解説しているのでご覧ください。

求人サイトで検索し応募したり、ハローワークや就職・転職エージェントといった第三者のサポートを受けながら就職先を探したりする方法があります。

ハタラクティブでは、20代の若者に特化した就職・転職サポートを行っています。経験豊富なプロのキャリアアドバイザーが一対一で丁寧にカウンセリングを実施し、希望に合う求人をご提案。やりたいことが明確でない場合も、過去の経験や好きなことから、あなたと一緒に強みを見つけます。

登録・相談はすべて無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。