最終学歴に専門学校は入らない?履歴書の書き方や注意点をご紹介

「専門学校を最終学歴として履歴書に書ける?」と気になっている方もいるでしょう。国や自治体から認可された専門学校は最終学歴として履歴書に記載したり、アピールポイントとして盛り込むことが可能です。このコラムでは、専門学校が最終学歴として認められる定義や履歴書の書き方や例文をご紹介します。専門学校の種類やメリット・デメリットについても解説しているので、ぜひ就活の際の参考にしてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

最終学歴として記入できる専門学校は認可校のみ

国や自治体によって認可された専門学校であれば、最終学歴として履歴書に記入できます。

なお、最終学歴は、自分の学歴のなかで「最も教育水準の高い教育機関での卒業歴」を指すのが一般的です。たとえば、四年制大学卒業後に専門学校へ入学・卒業した場合、履歴書に記入する最終学歴は、四年制大学の「××大学卒業」となります。

教育水準の考え方については、このコラムの後半で詳しく解説しているのでご参照ください。

認可校と無認可校の違い

認可校と無認可校の違いは、大臣や都道府県知事、教育委員会などの公的機関から認可されているかされていないかです。認可校は、学校教育法で修業年数や授業の時間が決められていますが、無認可校は学校教育法が適用されていないため、修業年数や授業時間に決まりがありません。

そのため、無認可校を卒業していても「国が定める教育法を履行していない」と判断され、学歴にはなりません。

よって、無認可の専門学校を卒業した場合、最終学歴は高卒扱いとなるでしょう。履歴書に記載できる専門学校を選びたい場合は、「認可校であるかどうか」をしっかり確認しておくと安心です。

専門学校を卒業して取得できる学位

専門学校を卒業したらもらえるのは、「専門士」もしくは「高度専門士」の称号。認可学校で専門士か高度専門士の称号をもらえると、学歴上「高卒」ではなくなります。

また、大学への編入学資格が認められるのも、専門士の特徴。文部科学省が定める専門課程を終了した高度専門士は、大学院への入学資格が認められるようです。

ただし、専門学校によっては「専門士」や「高度専門士」の称号を得られない可能性もあるため、自身の学校が認可学校かどうかをよく確認しておくことが重要といえます。

卒業した専門学校が認可校かどうか確認する方法

文部科学省の「専修学校の設置認可基準(概要)」によると、専門学校が認可校として認められるための基準は以下のとおりです。- ・修業年数が1年以上

・学校の生徒数は40人以上(同時に授業を受ける人数は40人以下)

・年間の授業時間数が800時間以上(夜間学校は450時間以上)

「専門学校」を名乗るにはすべての基準をクリアしたうえで、都道府県知事の認可を受けなくてはいけません。ただし、認可校ではあるものの名称に「専門学校」が含まれておらず、学校名だけでは判断が難しい場合も。自分の卒業した専門学校が認可校かどうか不安なときは、学校へ直接問い合わせてみてください。

ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

そもそも専門学校とは?種類や違いについて解説

文部科学省の「専修学校パンフレット 君たちが創る未来のために 専門学校(専修学校専門課程)」によると、専門学校とは、一般的に高校卒業者が対象の「専門課程を設置する専修学校」と定義されています。つまり、専門学校は専修学校の一種だといえるでしょう。

専修学校には専門課程のほかに、中学卒業者を対象とした「高等課程(高等専修学校)」、入学資格が設けられていない「一般課程」があります。

また、専門学校と短大や大学との違いは、学ぶ範囲や深さの違いといえるでしょう。専門学校は、特定の職業に特化した知識やスキルを学ぶ傾向にありますが、短大や大学は、専門学校に比べると幅広い知識や教養を学べる傾向にあります。

専門学校の修業年数は一般的に1年以上ですが、短大は2〜3年、大学は4年(一部6年)と、通う年数がそれぞれ異なるのも違いといえるでしょう。

参照元

文部科学省

私立の専修学校・各種学校の設置

専修学校とは

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

履歴書における最終学歴とは

履歴書における最終学歴とは、自分が卒業、または修了した学校のなかで、最も高い水準にある教育機関を指します。水準の高さは、「大学院→四年制大学→短大・専門学校・高専→高校→中学」の順です。

短大卒業後に専門学校に入学した場合は、教育水準の高さが同等であることから、最終学歴はどちらでも問題ありません。「進路が変わり大学を中退した」「大学卒業後に専門学校へ入学した」など、自分の最終学歴をどう書くか迷ったときは、上記を参考に、卒業したなかで最も水準の高い学校を記載しましょう。

就活では最終学歴の「卒業証明書」が必要になる場合もある

応募する企業によっては、履歴書に最終学歴として記載した専門学校の「卒業証明書」を求められる場合もあるようです。「卒業証明書」は「卒業証書」と別の書類なので、混同しないよう注意しましょう。卒業証明書が手元にない場合は、卒業した学校に連絡し発行の手続きを行う必要があります。

なお、卒業証明書そのものに有効期限はないものの、企業側から「△ヶ月以内に発行された卒業証明書を提出」と指定されることもあるので、確認してから準備しましょう。

書き方に迷ったら就職・転職エージェントに相談してみよう

履歴書の書き方をはじめ「就活に関しての悩みがある」という場合は、就職・転職エージェントに相談してみましょう。就職・転職エージェントでは、キャリアアドバイザーによる求人紹介だけでなく、一人ひとりの最終学歴に沿った履歴書の添削アドバイスもしてもらえるので安心です。

最終学歴が専門学校のメリット・デメリット

ここでは、最終学歴が専門学校のメリット・デメリットについて紹介します。メリット・デメリットをよく理解し、就活でのアピールに活かしましょう。

メリット

最終学歴が専門学校のメリットとしては、以下の点が挙げられます。

・高い専門性を評価されやすい

・企業とのつながりがある

・就職率が高い傾向にある

専門学校では、特定の職業に特化した知識やスキルを学べるので、大学生や短大生に比べ専門性が高く、即戦力になる可能性が高め。

そのため、就職率が高くなりやすいでしょう。また、企業の人が専門学校の講師として出向くこともあるため、企業とのつながりがある学校も珍しくありません。

専門学校から大学へ3年次編入できる場合も

前述したように、専門学校を卒業し「専門士」の称号を得ると、条件を満たせば大学の3年次(場合によっては2年次)に編入できる場合があります。編入後は残りの単位を取得すれば学士の学位を取得可能です。一般入試より科目数が少ないことも多く、効率的に大学卒業資格を目指せる制度なので進学希望者は事前の要件確認をしておきましょう。デメリット

最終学歴が専門学校であるデメリットは、以下の3つが挙げられます。

・職種や企業によっては応募できない可能性もある

・給与が低い傾向にある

専門学校に通っていると、特定の職業以外の仕事に就きたい場合、スキルを活かせず就職しにくくなる可能性もあります。面接の際も、「なぜ学校で学んだ職種ではなくこの職種を選んだのか」と質問をされる可能性が高いため、納得のいく理由がないと内定をもらうのが難しいでしょう。

また、職種や企業によっては応募条件を満たせず選考を受けられなかったり、入社しても大卒に比べると給与が低かったりすることもあるようです。

履歴書に最終学歴を書くときの注意点

専門学校を卒業した方が履歴書に最終学歴を記入するときは、学歴や学校名が正しく記載できているか注意する必要があります。下記のポイントを押さえ、ミスのない履歴書を目指しましょう。

正式名称で学部名まで書く

履歴書に学歴を書くときは、学校名を省略せず正式名称で書きます。たとえば、「△△看護専門学校」が正式名称であれば、「△△看護学校」と省略するのは避けましょう。

また、学部や学科、専攻コースがある場合は、「△△専門学校××学科」のように記入します。

学歴は高校から書く

履歴書の学歴欄は、高校入学または卒業から順に記入するのが一般的です。小学校や中学校といった義務教育を記載する必要はありません。

ただし、学歴欄の空白が気になる場合は、「中学卒業→高校入学→高校卒業→専門学校入学→専門学校卒業」のように書いても問題ないでしょう。

称号に誤りがないか確認する

専門学校を最終学歴として履歴書に記載する場合は、称号に誤りがないかもチェックすべきポイント。専門学校(修業年数2年以上)を卒業した場合、得られる卒業資格は専門士、もしくは高度専門士という「称号」です。

一方、大学卒業では学士、大学院卒業は修士や博士、短期大学卒業の場合は短期大学士といった「学位」を取得できます。専門学校を卒業した方は、誤って「最終学位」として使用しないよう気をつけましょう。

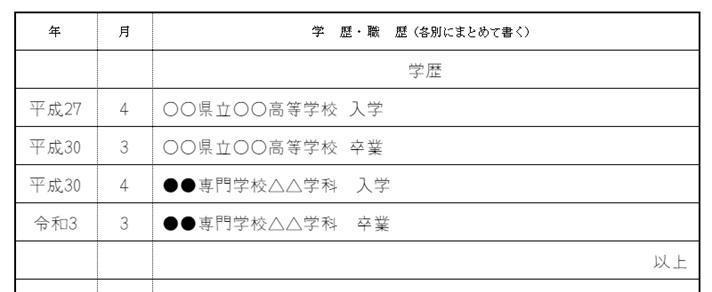

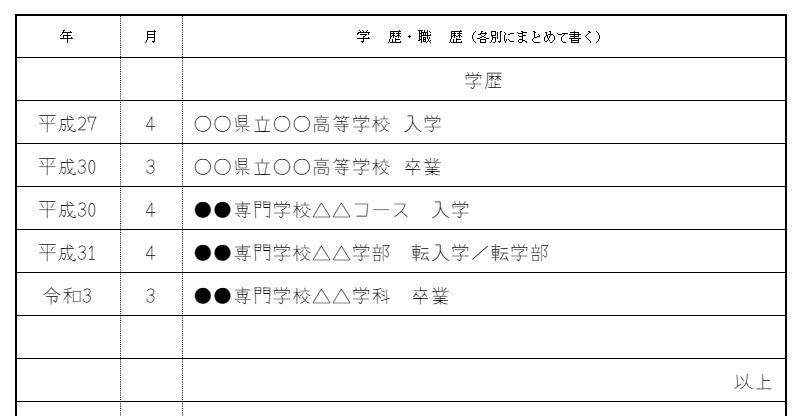

最終学歴が専門学校の人向け!履歴書の書き方と例文

ここでは、最終学歴が専門学校の方向けに履歴書の書き方の例文を、状況別に4種類紹介します。基本の書き方から順に解説するので、参考にしながら学歴欄の下書きを進めてみましょう。

基本の書き方

まずは学歴欄の基本となる書き方をご紹介します。

・年月欄…年数は和暦または西暦どちらかに統一する

・学歴欄…正式名称で学校名を記入したあとに「入学/卒業」と記載する

・右下…学歴をすべて記入したら学歴欄の右下に「以上」と記載する

特に指定がなければ、年数は和暦・西暦どちらを使用しても問題ありません。ただし、混在していると読みにくいため、履歴書全体でどちらかに統一しましょう。

また、学歴は高校卒業から順に、最終学歴の専門学校卒業まで記入します。学校名・学部名・コース名などを正式名称で記入し、少しスペースを空けて「入学」もしくは「卒業」と書きましょう。

1.専門学校を卒業した場合

以下は、専門学校を卒業し最終学歴が「専門学校卒業」の記載例です。

なお、専門学校を留年していたとしても、あえて記載する必要はありません。病気やケガなどやむを得ない事情があった場合は、その旨を履歴書の「備考欄」へ書いておくと企業側の理解が得やすいでしょう。企業へ履歴書を提出する時点で最終学歴の専門学校に在学中の場合は、「卒業見込み」と記載します。

専門学校が最終学歴として認められない場合は?

専門学校が無認可校で最終学歴として認められない場合は、「高卒」が最終学歴になります。そのため、履歴書には高卒までの学歴を記載するのが一般的です。しかし、高校卒業後に専門学校に通っていた場合、就職までの期間が空いていると捉えられてしまう可能性があるので、備考欄に何年から何年まで無認可の専門学校へ行っていたことを記載すると、空白期間がないことを証明できるでしょう。

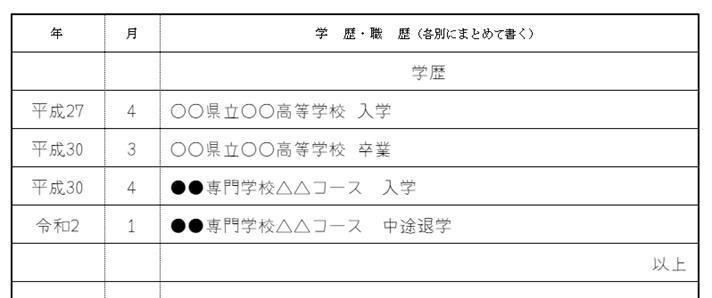

2.専門学校を中退した場合

以下は、高校卒業後に専門学校へ入学したものの、中退した場合の最終学歴の記載例です。

一般的に、履歴書の学歴欄には中退歴も記載する必要があります。なかには、「専門学校を中退したことを履歴書に書きたくない」という場合もあるでしょう。

しかし、中退歴を隠すことは学歴詐称にあたる恐れがあるほか、空白期間があると、面接官から「高校卒業から現在まで何もしていなかったのか?」と懸念される可能性があります。不要なトラブルを避けるためにも、正直に学歴を記しましょう。

採用担当者の理解を得るためには、専門学校を中退した理由をきちんと説明できるよう準備しておくことが重要です。なお、専門学校を中退した場合は最終学歴が「高卒」になります。

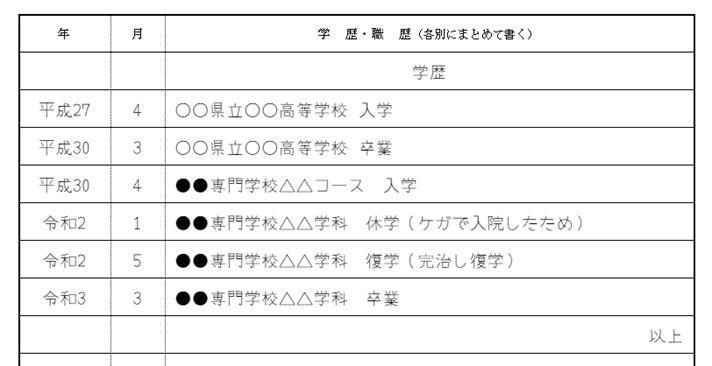

3.専門学校を途中で休学した場合

病気やケガ、家族の介護などで専門学校を休学していた期間がある場合は、以下のように記入しましょう。

専門学校を休学したときは、休学・復学の年月を学歴欄に記入します。また、休学理由や、現在は問題なく仕事ができる旨も明記しましょう。

4.転校・学部変更した場合

専門学校に通っている途中で転校や学部変更をした場合は、以下の書き方を参考に最終学歴を記載してください。

「なぜ転入・学部変更したか」について、学歴欄の限られた枠のなかに記入する必要はありません。ただし、面接の際に質問されることもあるので、回答できるようにしておきましょう。

専門学校卒から就職した人の体験談

ここでは、実際に就職・転職エージェントを利用して専門学校卒から正社員へ就職した人の体験談をご紹介します。専門学校卒から正社員への就職を目指している人は、ぜひ参考にしてみてください。

専門学校卒で正社員のエンジニアへ転職したKさんの体験談

専門学校卒業後、投資用不動産で営業職をしていたKさん。社長から将来のイメージができているかを問われ、答えを見つけられなかったことがきっかけで転職を決意したようです。

そこから、エージェントを利用して挑戦してみたかったIT業界での就職活動を始めたKさん。就職活動開始から1ヶ月後に退職することが決まっていたので、すぐに行動に移すことができたのが成功の鍵だと答えていました。

また、未経験の職種への就職に不安もあったようですが、カウンセリングで自分の条件に当てはまる求人を見つけられたこともあり、安心して選考に進めたようです。

体験談の全文は「良好な職場環境で働いていた専門学校卒30歳。それでも転職を決意した理由とは?」に記載しておりますので、ぜひご覧ください。

まとめ

専門学校を卒業していると、「即戦力になる」「専門知識を身に付けている」などポジティブな印象を与えられます。その一方で、専門分野以外の就職は「なぜ専門知識を活かさないのか」など厳しい意見をもらうこともあるでしょう。

「最終学歴が専門学校の場合の就活方法は?」「専門分野ではない仕事に就ける?」など、専門卒の方の就職に関するお悩みなら、ハタラクティブにご相談ください。

ハタラクティブは、20代を中心とした若年層に特化した就職・転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを行い、求職者の適性や希望に合った求人をご紹介します。

専門学校で得た専門知識を活かせる求人だけでなく、未経験から挑戦できる求人も豊富なことが特徴。1分程度でできる適職診断を用いて自分に合った業界や職種を知ることも可能なので、やりたいことが定まっていないという方も納得いくまで仕事探しができるでしょう。

また、応募書類の添削や模擬面接といった選考対策、面接スケジュールの調整、企業とのやり取りなど、就職・転職のサポートを一貫して行います。サービスはすべて無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

専門学校や最終学歴に関するお悩みQ&A

ここでは、専門学校や最終学歴に関するお悩みをQ&A方式で解決します。中退した際の学歴や、中卒から進学できる専門学校についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

専門学校を中退した場合の最終学歴は高卒扱い?

高校卒業後に専門学校へ入学し中退した場合、最終学歴は高卒になります。履歴書に学歴を記載する際は、専門学校を中退した旨も記入しましょう。

3年制の専門学校の学歴は?

3年制の専門学校を卒業すると「専門士」の称号が得られ、高卒以上の学歴として就職や進学で評価されます。3年制は文部科学省認可の「専修学校専門課程」に属し、高校卒業者以上を対象にした専門教育機関です。就職では即戦力として、進学では大学3年次編入が認められる場合もあります。

ただし、4年以上の課程で得られる「高度専門士」とは異なり、大学卒(学士)と同等の扱いではありません。履歴書には「△△専門学校 専門課程 卒業(専門士取得)」と記載するのが一般的です。

専門学校卒であることに学歴コンプレックスを感じます…

専門学校は特定の職業や仕事に役立つ実践的なスキルや知識を学べるため、大きな強みの一つになり得ます。専門学校の卒業生に対して、入社後の即戦力として期待する企業も多いため、就活やその後のキャリアに役立つことも考えられるでしょう。

専門学校卒は就職で有利になりますか?

専門学校卒は、即戦力になりやすかったり、高い専門性を評価されやすかったりすることから就職で有利になる可能性があります。しかし、有利になるのは、専門学校で専攻していた分野や職種になるので、すべての職種で有利になるとは限りません。そのため、就職で有利になりたい場合は、専門学校で専攻した職種の採用試験を受けることをおすすめします。

大学と専門学校どちらに進学するべきですか?

大学と専門学校にはそれぞれ異なる強みがあるため、一概に「どちらに進学するべき」とは言い切れません。専門的かつ実践的な知識や技術を得て社会で活躍したい方は専門学校、学歴が重視される企業や業界を目指すのであれば大学に進学するのがおすすめです。

専門学校を卒業後の進路に悩んでいるという方は、若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブへご相談ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?

マーケティングアシスタント

東京都

年収 315万円~360万円

未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集

企画営業職

大阪府

年収 252万円~403万円

未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?

営業

東京都

年収 328万円~374万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「学歴別」の記事一覧

- 「専門卒」についての記事一覧

- 「専門卒の就職活動」についての記事一覧

- 最終学歴に専門学校は入らない?履歴書の書き方や注意点をご紹介