飲食業界への転職は厳しい?市場規模の解説や志望動機の例文を紹介

更新日

公開日

飲食業界には、レストランなどの外食と総菜や弁当の持ち帰りを指す中食がある

飲食業界への就職・転職を検討しているものの、実態が分からず迷う人もいるでしょう。2020年には業績が落ち込んだ飲食業界ですが、現在は回復傾向にあるようです。このコラムでは、飲食業界の主な業態や職種、市場規模や今後の動向などを紹介します。また、飲食業界が「やめとけ」といわれる理由と仕事のやりがいについても解説。志望動機の書き方も例文付きでまとめたので、飲食業界への転職を成功させる参考にしてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

飲食業界とは

飲食業界とは、食料品の仕入れ・加工・調理を行い、飲食物を提供する産業です。飲食業界の業態には、レストランやカフェ、居酒屋やフードデリバリーといったさまざまな種類があります。

飲食業界は人々の生活に根ざした身近な産業であり、需要も高いといえるでしょう。

飲食業界の中心は「外食」と「中食」

前述したように、飲食業界の主軸となっているのが、レストランやカフェなどの外食産業。また、近年は持ち帰りの需要も高まっており中食産業も盛んです。飲食業界における外食・中食・内食の意味は以下のとおりです。

外食:調理も食事も家庭外で行う

中食:調理は家庭外、食事は家庭内で行う

内食:調理も食事も家庭内で行う

中食とは、惣菜や弁当、テイクアウトやデリバリーなどを指します。中食の例としては、ファストフード店のテイクアウトやスーパーの惣菜、宅配ピザなどがあります。

飲食業界に関連する産業

飲食業界に関連のある産業は、商社や食品製造業、運送業などです。それぞれの役割を以下にまとめました。

商社:食材や飲料を海外から輸入する

食品製造業:調味料や乳製品の製造を行う

運送業:食材などを店舗へ運ぶ

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

飲食業界の市場規模におけるポイント

この項では、飲食業界の市場規模を把握するポイントとして、「食料品工業」「食料品流通業」「飲食店、飲食サービス業」の名目事業規模(※)を紹介します。

また、経済産業省のデータをもとに事業所数や従業員数も解説するので、飲食業界の経済的価値や需要の高さを確認しましょう。

※名目事業規模:その時点の物価で計算。たとえば、前年より事業規模が拡大していても、物価が上昇していれば実質的な成長はマイナスの場合もある。

1.飲食業界の3つの事業規模

| 事業内容 | 名目事業規模(試算値) |

|---|

| フード・ビジネス全体 | 226兆6,305億円 |

|---|

| 食料品工業 | 40兆7,261億円 |

|---|

| 食料品流通業 | 154兆1,216億円

(食料品関連卸売業:104兆980憶円、食料品関連小売業:50兆236億円) |

|---|

| 飲食店、飲食サービス業 | 31兆7,828億円 |

|---|

最も規模が大きいのは、食品流通業に含まれる「食料品関連卸売業」です。「食料品関連卸売業」は先述の商社にあたり、「メーカー/生産者」と「小売店/飲食店」の間に入って、仕入れや販売を行います。

上記の結果では「飲食店、飲食サービス業」は事業規模が小さい印象ですが、同調査の「FBI(フード・ビジネス・インデックス)年単位の推移」では、2021年から2023年にかけて業績は右肩上がりです。

また、2019年までは「食料品流通業」と大きな差がないことも示されており、現在は感染症の流行で受けたダメージから回復に向かっている途中であるといえるでしょう。

2.飲食業界の事業所数

同調査の「フード・ビジネスにおける事業所数」によれば、フード・ビジネス全体で約92万事業所あります。最も多いのは「飲食店、飲食サービス業」で55万443事業所。全体の約6割を占めているのが特徴です。

名目事業規模では1位だった「食料品関連卸売業」は6万2,658事業所で、全体の約7%という少なさでした。

3.飲食業界の従業者数

最も従業者数が多いのは、「飲食店、飲食サービス業」で約401万人です。前述のとおり、「飲食店、飲食サービス業」は事業所数が多く、従業者数も多いことから就職・転職のチャンスが多いと考えられるでしょう。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

飲食業界の主な業態

飲食業界には、レストランやファストフード、居酒屋といったさまざまな業態があります。来客に飲食物を提供する点では同じですが、店舗の特徴や働き方、求められるスキルなどは異なるでしょう。

この項では、飲食業界の主な業態について詳しく解説します。自分が働くイメージを具体化し、志望先を選ぶ参考にしてみてください。

飲食業界の主な業態

- レストラン

- ファストフード

- カフェ

- 居酒屋

- 回転ずし

- フードデリバリー

1.レストラン

ファミリーレストランや洋食屋、中華料理店や食堂など、テーブルへ料理を運んで食事を提供する飲食店がレストランです。カジュアルなお店から高級店まで、お店のスタイルや料理の種類もさまざまなものがあります。

多くの場合、厨房で調理を行い、ホールスタッフがテーブルへ運ぶスタイルで運営します。大手のチェーンレストランでは、正社員は店長候補として採用されるケースが一般的。キャリアパスとしては、経験を積んでエリアマネージャーや本社勤務となる選択肢があります。

2.ファストフード

ファストフードは、注文から飲食物の提供までを短時間で行う飲食店です。カウンター席やテーブルで食事をするほか、テイクアウトも可能なお店が多いでしょう。

ファストフードはハンバーガーや丼物、麺類が多く、安価ですぐに提供できるメニューとなっています。顧客の滞在時間も短く、次から次へと入れ替わるのが特徴です。そのため、スピード感や効率性といったスキルが求められるでしょう。

キャリアパスはレストランと似ており、正社員は店長候補として採用される傾向にあります。また、将来はフランチャイズ店の経営者となる道もあるようです。

3.カフェ

カフェには、セルフサービス式や喫茶店、ワークスペースを兼ねたカフェなど、さまざまな種類があります。提供される飲食物はコーヒーや紅茶、軽食やスイーツが中心です。また、大手チェーン店やフランチャイズ店のほか、個人経営のカフェも多いでしょう。

ゆったりと過ごすためのカフェであれば丁寧な接遇が求められ、セルフサービス式のお店であればテキパキと仕事をこなす能力が必要となります。

カフェの正社員求人は大手チェーン店が中心で、ホールスタッフを経験して店舗運営に携わるケースが一般的です。そのほか、アルバイトの育成や売上管理などを任されるようになることも。将来的に管理職として昇進したり、独立して自分のカフェをオープンしたりする道が考えられます。

4.居酒屋

居酒屋の特徴はアルコール飲料を扱うことです。お酒を楽しむための飲食店なので、料理はおつまみを中心に、食後のデザートなども提供します。

居酒屋は夕方から開店する店が多く、閉店時間は深夜となる場合が多いです。また、正社員求人は大手チェーン店が中心で、キャリアパスはカフェに類似しています。

そのほか、調理スタッフの正社員求人もあり、調理師免許や食品衛生責任者といった資格を取得して昇進を目指せるケースもあるようです。

5.回転ずし

回転ずしの多くはチェーン店で、会社の規模としては大手や中堅などさまざまです。回転ずしは受付から会計までを自動で行い、注文はタッチパネル、食品の提供はレーンと機械化が進んでいます。そのため、ホールスタッフの仕事はドリンクの提供やテーブルの片づけが中心です。

なお、回転ずしの正社員求人はホールスタッフと寿司職人が主流で、いずれも店長を目指せるのが一般的。どちらの職種も未経験から挑戦しやすく、研修制度が整っているお店が多いようです。

6.フードデリバリー

フードデリバリーの代表的なものはピザやそば、寿司や中華料理です。店内でも食事ができるお店もあれば、デリバリー専門店もあります。

さらに、近年はお店と配達員をつなぐプラットフォーム型ビジネスが普及し、アプリでフードデリバリーを利用する人が増えました。

正社員就職の選択肢としては、飲食物を提供する店舗のほか、プラットフォームを提供する企業もあります。店舗の場合は店長候補としての採用が一般的ですが、プラットフォーム企業の場合はアプリ開発やデザイナーなど、さまざまな職種があるようです。

飲食業界の職種と仕事内容

飲食業界にはホールスタッフやキッチンスタッフのほか、メニュー開発やプロモーション、店舗開発といった職種もあります。未経験から挑戦しやすいのは店舗勤務の職種で、ある程度の知識・スキルが身についてから本社勤務の仕事を目指すのが一般的です。

いずれの職種においても現場での経験が基盤となるため、飲食業界が初めての場合はホールスタッフかキッチンスタッフがファーストキャリアになる可能性が高いでしょう。

ホールスタッフ

ホールスタッフの仕事内容は来客の案内や注文対応、配膳など接客が中心です。キッチンスタッフと顧客をつなぐ役目で、コミュニケーション能力が求められる職種といえます。

ホールスタッフの主な仕事内容を以下にまとめました。

- 接客、案内(来店客を席に案内)

- 注文対応(口頭、タブレット、またはPOS端末での注文受付)

- 料理、ドリンクの配膳(キッチンで用意された料理や飲み物を正確に提供)

- お会計対応

- テーブルの片付けや清掃

- 店舗内の清掃

- 混雑時のフォローやトラブル対応

ホールスタッフの対応がお店の印象を左右することも多いため、明るく丁寧なあいさつや声がけが求められます。また、料理を提供する際のマナーや身だしなみも重要です。

混雑時には必要に応じて忙しいスタッフのフォローや、キッチンスタッフのサポートを行う場合もあるためマルチタスクが得意な人に向いています。

ホールスタッフについては「ホールの仕事」のコラムでも詳しく解説していますので、こちらもご覧ください。

キッチンスタッフ

キッチンスタッフの仕事内容は、料理の準備・調理・衛生管理が中心です。キッチンスタッフは飲食店の「味と品質」を支える重要な役割を担っています。キッチンスタッフの主な仕事内容は以下のとおりです。

- 仕込み(下ごしらえ)

- 調理

- 盛り付け、最終チェック(異物混入や火の通りなども行う)

- 食器や調理器具の洗浄(業務用洗浄機、または手洗い)

- 食材の在庫管理(必要に応じて発注)

- キッチンの衛生管理

キッチンスタッフは単に料理をするだけでなく、食品衛生法に基づいて調理場の換気や調理器具の洗浄なども行います。

未経験から始める場合は、見習いから一人前になり、将来的には料理長を目指すことが可能です。飲食店の業態にもよりますが、料理人として「手に職」を身につけられる職種といえます。

調理は立ち仕事になることも珍しくないため、体力と集中力に自信がある人に向いているでしょう。

メニュー開発

メニュー開発は新しい料理を企画し、形にする仕事です。具体的には、以下のような業務を行います。

- 市場調査(消費者のニーズを分析し、売れる料理を考える)

- レシピ開発、試作(予算や調理工程も考える)

- 社内プレゼン

メニュー開発の例としては、ファミリーレストランの季節限定メニューなどが挙げられます。新しい料理を考えるうえでは、ニーズ把握やコスト計算も必要なので、未経験ですぐに担当できる職務ではないでしょう。

食材や調理の知識も求められるため、キッチンスタッフの経験があると役立ちます。

プロモーション

飲食業界のプロモーションは、「どうすればお客さまに来てもらえるか」を考え、実行する仕事です。キャンペーンの企画やSNSを使った広報など、アイデアを活かして自社PRのためのさまざまな試作を打ちます。

- 販促企画の提案、実施(季節ごとのフェアやスタンプカードの発行など)

- チラシやポスターの発行(ポスティング用のチラシや店頭ポスターでのPR)

- メディア対応(地域の情報誌や雑誌などへの広告、取材記事の対応)

- SNSによる情報発信

業界未経験でプロモーションの仕事を目指す場合、前職でマーケティングや宣伝・広報の経験があれば選考で有利に働く可能性があるでしょう。また、SNSの運用が得意な人も評価される可能性があります。

店舗開発

店舗開発は、新しい店舗の出店場所を決め、ニーズに合った店舗づくりを行う仕事です。施工業者や不動産会社など社外の人と関わる機会が多いので、ビジネスマナーやコミュニケーション能力が求められます。

- 出店計画の策定(地域の客層や特徴を分析し、店舗のコンセプトなどを決める)

- 出店エリアの選定

- 店舗デザイン、工事管理(施工業者と連携し、工期や予算の管理をする)

- 新規オープンの準備(人材採用、宣伝などを行う)

- オープン後の改善(売上を確認し、目標を達成していない場合は改善する)

店舗開発にはビジネス戦略の知識が必要なので、店舗スタッフとして経験を積んでからキャリアアップとして目指す人が多いでしょう。

飲食業界の動向

この項では、飲食業界の動向を厚生労働省と経済産業省の資料をもとに解説します。飲食業界の業績はコロナ禍前は好調でしたが、感染症対策が厳格化し厳しい状況に陥りました。現在は少しずつ回復しつつあるものの、元どおりとはならず、今後の動向に課題が残る状況です。

2014年時点は3年連続で前年を上回る

平成26年の外食産業市場規模は、<中略>世帯1人当りの外食支出額が増加したことや、訪日外国人が増加したこと、法人交際費が増加したことから、3年連続で前年実績を上回り24兆3,686億円となっている。

外食産業のうち「飲食店」の市場規模は3年連続して前年実績を上回り、平成26年は前年対比1.6%増加して13兆1,213億円で、外食産業全体の53.8%を占めている。

同資料によると、飲食店のなかでは「食堂・レストラン」の実績が特に伸びていました。また、女性の社会進出が進んだことや単身世帯の増加によって、中食も実績が伸びているとの報告もあります。

つまり、コロナ禍前の2014~2016年にかけて、外食産業は好調だったことが分かるでしょう。

飲食業界の現状と課題

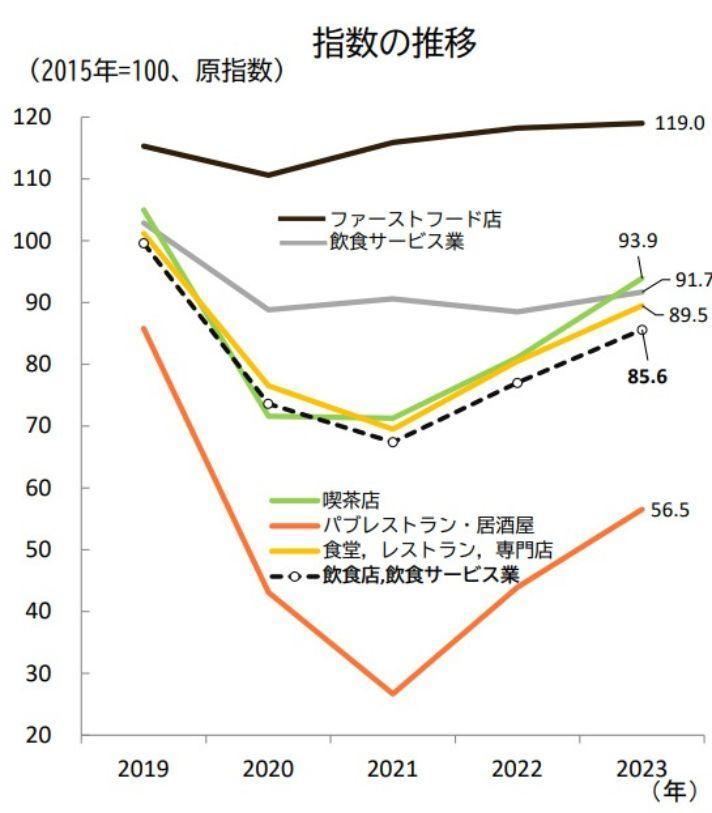

経済産業省の資料「2024年上期 飲食関連産業の動向」によると、飲食業界は2020~2021年に業績が落ち込み、コロナ禍後の2022~2023年にかけて回復傾向にあります。

※数値は2015年を基準に、飲食料関連産業全体の活況度合いを把握できるように試算した指標。「食料品工業」「食料品流通業」「飲食店、飲食サービス業」の3業種(鉱工業生産指数、第3次産業活動指数)を付加価値額の割合で求めた比で加重平均した指数。 参照:「フードビジネスインデックス(FBI)のしくみ」

ただし、同資料によると「パブレストラン、居酒屋」の回復がコロナ禍前の7割程度にとどまっているとされており、未だ回復の途中にあるといえるでしょう。

飲食業界に予想される今後の変化

国内の需要が伸びるには、賃金が上がり、家計のなかで外食に使えるお金が増えることが重要です。特に、若者の需要を取り込むことがポイントとの見解が示されています。

また、現在は訪日外国人の飲食費が伸びており、外食産業の5%を占めるようです。ただし、一部の観光地に需要が集中しているため、ほかの地域にも拡散できればさらなる需要拡大が見込めると期待できるでしょう。

飲食業界はやめとけっていわれるのはなぜ?

飲食業界は休日が少ないことや、ほかの産業と比べて給料が上がりにくいといった側面があり、「やめとけ」という意見もあるようです。

この項では、厚生労働省のデータをもとに飲食業界の厳しい側面を紹介します。しかし、就職先によって状況は異なるため、参考として理解しておき、応募先に求める条件を考えるのに役立ててみてください。

有給休暇の付与・取得日数が少ない傾向にある

厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査 結果の概況」によると、飲食業界は有給休暇の付与日数が少ないうえ、取得率も低い傾向にあります。

以下は、有給休暇の付与日数と取得率をほかの産業と比較したものです(※主な産業を抜粋)。

| 産業 | 労働省1人平均付与日数 | 労働省1人平均取得日数 |

|---|

| 製造業 | 18.3日 | 12.9日 |

|---|

| 情報通信業 | 18.7日 | 12.5日 |

|---|

| 卸売業、小売業 | 16.7日 | 10.1日 |

|---|

| 金融業、保険業 | 15.1日 | 9.9日 |

|---|

| 宿泊業、飲食サービス業 | 11.6日 | 5.9日 |

|---|

| 調査計 | 16.9日 | 11日 |

|---|

有給休暇の付与日数は全体平均が16.9日なのに対し、「宿泊業、飲食サービス業」は11.6日で5.3日少ない状況です。さらに、平均取得日数も全体平均より5.1日少なく、ほかの産業に比べて休みが少ないことが「飲食業界はやめとけ」といわれる理由の一つといえるでしょう。

給料が上がりにくい

飲食業界は年収が上がりにくく、「飲食業界は厳しい」といわれる原因となっています。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、産業別の賃金の比較は以下のとおりです(※主な産業を抜粋)。

※ここでいう賃金とは、決まって支給する現金給与額から時間外労働等の手当を引き、且つ所得税等を引く前の額。

| 年齢階級 | 製造業 | 情報通信業 | 卸売業、 小売業 | 金融業、 保険業 | 宿泊業、 飲食サービス業 |

|---|

| 20~24歳 | 21万6,800円 | 24万9,100円 | 23万600円 | 25万500円 | 22万1,000円 |

|---|

| 25~29歳 | 24万9,800円 | 28万7,700円 | 26万6,100円 | 29万8,200円 | 24万3,100円 |

|---|

| 30~34歳 | 28万2,400円 | 34万9,800円 | 29万2,800円 | 35万9,300円 | 26万3,100円 |

|---|

| 35~39歳 | 31万3,800円 | 39万0,900円 | 32万7,500円 | 41万9,300円 | 28万2,900円 |

|---|

| 40~44歳 | 34万1,900円 | 43万9,500円 | 36万3,400円 | 46万4,300円 | 29万5,200円 |

|---|

| 45~49歳 | 35万6,500円 | 47万4,500円 | 39万6,700円 | 48万7,500円 | 30万7,100円 |

|---|

| 50~54歳 | 37万4,400円 | 48万5,200円 | 41万6,300円 | 49万6,600円 | 30万5,300円 |

|---|

| 55~59歳 | 39万600円 | 52万500円 | 42万6,400円 | 47万1,900円 | 29万2,500円 |

|---|

20〜24歳の賃金はそれほど大きな差はありませんが、ほかの産業が年齢とともに昇給するのに対し、「宿泊業、飲食サービス業」は大幅な昇給はしていないのが特徴です。

賃金のピークを見ると、「宿泊業、飲食サービス業」は各産業のなかで最も低く、「情報通信業」と比べると約21万円の差があります。

しかし、飲食業界には大手チェーン店から個人経営の店まであり、企業規模の差も大きいです。収入アップを目指したい人は、福利厚生の充実度やキャリアパスなどを確認し、努力次第で希望年収が叶うかどうかを見極めましょう。

【ハタラクティブの調査】正社員の手取り月収の平均は?

ハタラクティブの調査「若者しごと白書2025」では、18~29歳の正社員に手取り月収を質問しました。以下は学歴別の手取り月収の割合をまとめたものです(回答者数:高卒500人、大卒500人)。

| 手取り月収 | 高卒 | 大卒 |

|---|

| 10万円未満 | 2.6% | 1.8% |

|---|

| 10~15万円未満 | 10% | 2.2% |

|---|

| 15~20万円未満 | 33.2% | 29.4% |

|---|

| 20~23万円未満 | 20% | 27% |

|---|

| 23~26万円未満 | 9.6% | 12.8% |

|---|

| 26万円以上 | 12.2% | 16.2% |

|---|

高卒も大卒も、手取り月収は15〜20万円未満の割合が最も高いことが分かります。厚生労働省のデータでは額面金額が示されていたため、所得税等を差し引くと同程度の金額になると考えられるでしょう。

額面年収と手取りの違いについて知りたい方は、「額面年収と手取りの違いとは?天引きされる税金も解説!」をご覧ください。

したがって、若者の給料にそれほど大きな差はなく、年収アップを目指すには会社の昇給制度がポイントと考えられます。就職・転職の際は入社時の給料だけでなく、昇給や各種手当、評価基準などをしっかりと確認しておくのがおすすめです。

クレーム対応をする場合もある

飲食店ではクレーム対応をすることもあるため、「飲食業界はやめとけ」という人もいるようです。飲食業界に限らず、接客の仕事でクレーム対応は付き物といえるでしょう。

しかし、東京都では2025年4月から「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を施行するなど、理不尽なクレームを無くすための取り組みが始まっています。

また、お店に対するクレームは個人に充てられているわけではありません。1人で抱え込むべきではないことを会社側も承知しているので、不安になり過ぎないようにしましょう。

飲食業界で働くやりがい

飲食業界で働くやりがいは、専門スキルが身につき将来の選択肢が広げられることや、人との出会いによって成長しやすいところです。また、スキルや人脈によって独立を目指せる可能性もあり、夢が広がる側面も。

未経験から挑戦しやすく、基本的なビジネスマナーやコミュニケーション能力なども磨けるので、正社員が初めてという人におすすめです。

専門スキルを身につけられる

飲食業界は調理スキルや接客スキル、マネジメントスキルといった、専門スキルを身につけるチャンスが豊富です。店舗運営に携われば、売上管理や人材育成といった経営に必要な知識も学べます。

そのため、将来的に転職する際も選択肢が広がりやすく、営業職やマーケティング職、企画職などを目指せるでしょう。

人との出会いが豊富

飲食業界では、顧客やスタッフ、取引先など、人との出会いが豊富です。人との出会いを通じて視野が広がったり、人生のヒントをもらえたり、人間的な成長を感じられる仕事といえます。

特に、飲食店は年齢や属性の異なるアルバイトやパートタイマーと一緒に働くことが多く、多様な価値観に触れることもできるでしょう。

将来は独立も目指せる

飲食業界で専門スキルを身につければ、将来的に独立も可能です。寿司職人やシェフとして自分のお店を開くことや、店舗開発の経験を活かして経営者となる道もあります。

独立を目指したい場合は、働きながら資格を取得するのもおすすめ。たとえば、「食品衛生責任者」や「防火管理者」のほか、「調理師免許」「ソムリエ」などを取得すると独立に役立つでしょう。

飲食業界への就職がおすすめな人とは

飲食業界へ就職するなら、食に興味があることが望ましいでしょう。また、人をもてなし、喜ばせることが好きな人も飲食業界に向いています。そのほか、提案力のある人は、店舗をより良くするために貢献できる可能性が高いです。

食に興味がある人

飲食業界で働くなら、食への興味は必須ともいえます。食に興味があることで、「もっとおいしい料理を出したい」「顧客満足度を高めたい」といった原動力になるでしょう。

また、「好き」という気持ちがあれば、専門知識やスキルを高めるためのモチベーションも維持しやすくなります。顧客から質問を受けたときも、熱意をもって丁寧な説明ができるでしょう。

もてなすことが好きな人

飲食業界は食事で人を喜ばせる仕事なので、もてなすことが好きな人に向いています。どうしたら顧客に喜んでもらえるかを考えられる人は、相手をよく観察し、一歩先を読んだサービスが提供できるでしょう。

結果的に顧客満足度を高め、リピーターが増えればお店の評価も上がります。したがって、良いもてなしは売上アップにも貢献できる可能性が高いです。

提案力がある人

正社員として飲食業界に就職した場合は店舗運営に携わる可能性があるため、「もっとこうしたほうが効率的」「このメニューが人気」といった提案ができることは強みになります。

また、新メニューの開発やキャンペーンの企画などにも提案力は必要です。自分のアイデアがヒットすれば、キャリアアップにもつながるでしょう。

自己分析で自分の強みを把握しよう

「自分が飲食業界に向いているのか分からない」という方は、自己分析に力を入れましょう。自己分析とは、過去の経験から自分の価値観やモチベーションの源を見出し、長所や短所を把握することです。

「自己分析とは?実施のメリットと就活や転職活動での必要性を解説」でも説明しているように、自己分析を徹底すれば会社とのミスマッチを防ぎやすくなります。ハタラクティブでは、キャリアアドバイザーと一緒に自己分析を行うこともできるので、ぜひご相談くださいね。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

飲食業界の志望動機の例文

飲食業界の志望動機を作成する際は、まずは志望する店舗に足を延ばしてみましょう。実際に店舗を訪れることによって、店内の雰囲気や接客、料理の味・盛り付けなど、志望動機を書くにあたってさまざまな情報を得ることができます。

そのうえで、自分の状況に応じて志望動機でアピールするポイントを明確にしてみてください。この項では、「フリーター」「キャリアチェンジ」「キャリアアップ」の3つの状況における志望動機の例文を紹介します。

なお、志望動機の書き方については「志望動機の書き方はどうする?履歴書で使える例文を新卒・転職別に紹介」のコラムで詳しく紹介していますので、こちらも併せてご覧ください。

フリーターから飲食業界へ就職する場合

私は3年間、アルバイトとして飲食店のホール業務を経験しました。

働くうちに料理への関心が高まり、お客さまに旬の食材や美味しい食べ方を説明するなどの工夫を重ねると、「ありがとう」と言っていただくことが増え、やりがいを感じてきました。

現在はリピーターとなってくれるお客さまが増え、店長から接客を褒められ新人の指導係も任されています。

おもてなしで人に喜んでもらえる飲食業界の仕事に魅力を感じているので正社員として仕事の幅を広げ、将来は店長となって店舗の運営をしてみたいと考えております。

アルバイトであっても飲食業界の経験があるなら、積極的にアピールしましょう。実務で身につけたスキルは、正社員の選考で高く評価される可能性があります。

異業界から飲食業界へ転職する場合

前職では●●業界の販売職として接客業務に携わっておりましたが、より直接的にお客さまの笑顔に貢献できる仕事がしたいと考え、食で人を幸せにする飲食業界に興味を持ちました。

特に貴社はサービス内容や空間づくりにもこだわっており、単に料理を提供するだけでなく、おもてなしの心を大切にしている点に共感いたしました。前職で身につけた接遇スキルを活かし、まずはお客さまに信頼されるスタッフを目指します。

将来的には、メニュー開発や販促などの企画業務にもチャレンジしていきたいと考えております。

異業界から転職する場合は、前職で身につけたスキルを飲食業界でも活かせることを伝えましょう。また、キャリアチェンジの動機についても触れておくのが望ましいといえます。

キャリアアップ転職の場合

私は現在、飲食店のキッチン兼ホール業務を担当し、調理・接客・アルバイト管理などに携わっております。飲食店の運営について幅広く学ぶことができたので、今後はエリアマネージャーを目指し、店舗づくりに尽力できる環境を求めて転職を決意いたしました。

貴社には社内公募制度があり、意欲のある社員に成長の機会を与えてくれる点に魅力を感じております。また、「食べることは生きるための基本である」という価値観にも共感しています。

現場で積んだ経験を活かし、貴社の価値観をさらに広めるために貢献したいと考えます。

飲食業界の経験者は、これまでにどのようなスキルを磨いてきたのかをアピールしたうえで、将来の目標を明確に伝えましょう。また、転職理由は前向きに説明し、目標を叶えるために転職したいという姿勢を示すと高評価につながります。

飲食業界への就職を考えているものの、「未経験で自信がない」「志望動機が思いつかない」という方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは20代を対象とした就職・転職エージェントです。フリーターや既卒といった、正社員の経験がない方のサポートも行っています。

ハタラクティブでは、キャリアアドバイザーが一人ひとりに合わせて、志望動機の作成や面接対策などをアドバイス。また、応募者の希望に合いそうな求人を探し、詳しい情報を交えて紹介します。

「若手を採用したい」「スキルよりも人柄重視」といった求人の紹介が可能ですので、まずはカウンセリングをご予約ください。

飲食業界への就職・転職に関するQ&A

ここでは、飲食業界への就職・転職に関する疑問や悩みをQ&A方式で解消します。

飲食業界に英語力は必ずしも必要ではありません。しかし、地域によっては外国からの観光客が多く、英語力が活かせる場合もあるでしょう。就職で英語力をアピールする際は、検定などの点数を示すのがおすすめです。「TOEICは就職に有利?目指す点数やアピール方法も解説」で具体的な方法を解説していますので、参考にしてみてください。

アルバイト経験で身につけたポータブルスキルを強みとして、志望動機や自己PRに力を入れましょう。飲食業界の選考ではコミュニケーション能力やチームワーク力といった強みが評価されやすく、未経験者も挑戦しやすい仕事です。1人で挑戦するのに不安があるなら、就職・転職エージェントにアドバイスを求めるのもおすすめ。ハタラクティブは未経験から正社員を目指す方をサポートしていますので、ぜひご相談ください。