高卒でも取れる資格36選!高収入・キャリアアップを目指せるかも解説高卒でも取れる資格36選!高収入・キャリアアップを目指せるかも解説

更新日

公開日

高卒でも取れる資格は国家資格と民間資格どちらも豊富にある

「高卒でも取れる資格で高収入やキャリアアップを目指したい」「手に職をつけたい」と思いつつ、どのような資格があるか分からず悩んでいる方もいるでしょう。高卒から取れる資格は多くあるため、自分の目指す業界や職種に関連するものを選ぶのがおすすめ。知識や技術をアピールでき、キャリアに良い影響を与える可能性があります。

このコラムでは、高卒から取れる資格を国家資格・民間資格に分けてご紹介。資格を取るメリットや活かせる仕事のほか、高収入やキャリアアップを目指せるかも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

高卒でも取れる資格はある

高卒者が取得できる資格は多くあります。希望の業種・職種に活かせる資格を取得すれば、スキルや熱意をアピールでき、就職・転職活動時にも役立つでしょう。

高卒者が資格を取るメリット

高卒の方が資格を取る主なメリットには、以下のようなものがあります。

特に、初めての就職・転職活動だったり未経験の業界・職種に挑戦したりする場合は、上記を意識するのがおすすめ。

。

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

なかには「資格必須」「有資格者優遇」としている求人もあるので、資格を取得すれば選べる仕事の幅が広がるでしょう。取得した資格は入社後も活かせるので、身につけた知識を活かして活躍したり、さらなるスキルアップを目指したりすることが可能です。企業によっては資格手当を支給している場合もあり、収入アップも期待できるでしょう。

また、資格を取った理由や資格を取るまでの努力などのエピソードは、選考対策に役立てられます。

興味があるもしくは需要が高い資格を選ぶのがおすすめ

どのような資格を取りたいか明確に定まっていない場合は、興味があるもしくは需要が高い資格を選ぶのがおすすめです。資格を取るにはまとまった時間を掛けて勉強する必要があるため、まったく興味関心のない分野の資格だと、途中で挫折してしまう可能性があります。

また、資格を取って就職・転職に活かしたい場合、自分が目指す業界・職種にとって需要が高いかどうかも大切なポイントです。需要の低い資格は評価されにくく、せっかく資格を取っても仕事探しやキャリアに役立たないことも。「就職に有利な資格とは?種類やアピール方法を紹介」のコラムでは就職で有利になりやすい資格や業界別のおすすめの資格を紹介しているので、参考にしてみてください。

ハタラクティブでは就職・転職に関するサポートを全面的に行っており、「資格を取ったほうが良いのか」「就職・転職を優先したほうが良いのか」といったご相談にも親身に対応します。お気軽にご相談ください。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

高卒から取れるおすすめの国家資格20選

文部科学省の「国家資格の概要について」によると、国家資格とは「国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格」のこと。有資格者しかできない業務がある「業務独占資格」や資格がないと名乗れない「名称独占資格」などがあり、社会的な信頼度が高いのが特徴です。

ここでは、高卒で取れる国家資格を20個まとめました。資格の概要や活かせる仕事のほか、収入の推移も解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

高卒から取得しやすい国家資格はありますか?ある場合には、どのような特徴がある資格かを教えてください

学歴を問わない資格で資格取得のスタートラインに立つことは可能です

国家資格によっては「大卒以上」など学歴が必要なものがあります。しかし、下記で紹介している資格は高卒から取得が目指せる国家資格で、なかには有名なものも。そのほかにも実務経験など、学歴以外の条件がそろえば受験資格が得られるものもあります。資格を目指すための勉強のスタートラインに、学歴にかかわらず立てることが大きなメリットです。

また、どの資格も、目指す過程の学習が実務に即した実践的な内容となっています。資格を取得したあとその仕事に就くことも可能なほか、業界でサポート的な仕事をしながら資格取得を目指す方法もあるでしょう。

しかし、「高卒から取れるから」「国家資格だから」と安易に目指すのは危険です。どの資格を取っても、その先の職業は責任ある仕事であり、常に勉強や自己研鑽が必要になります。就きたい職業に必要であるのか、その職業に興味があり長く続けていけるのかなど、取得後のことも考えることが重要です。

1.宅地建物取引士

不動産業界に興味のある高卒の方には、宅地建物取引士がおすすめです。

| 資格の概要 | 宅地建物取引業に関する実用的な知識を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 日本に居住者していれば誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 200~400時間 |

|---|

| 試験の形式 | 50問・四肢択一式による筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・「重要事項の説明」や「説明書への記名・押印」などの独占業務を担当できる

・宅地建物取引業者には宅地建物取引士の設置義務があるため需要が高い |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・不動産業界

・金融や保険業界

・公務員 |

|---|

宅建を取得すると物件の法規制や建築基準などの知識が身につくだけでなく、不動産取引の重要事項を説明したり、説明書や契約書に押印・サインしたりする独占業務を行えます。不動産業界では常に需要の高い資格であるほか、金融・保険業界でも活かせる資格であり、就職先やキャリアの幅が広がるでしょう。

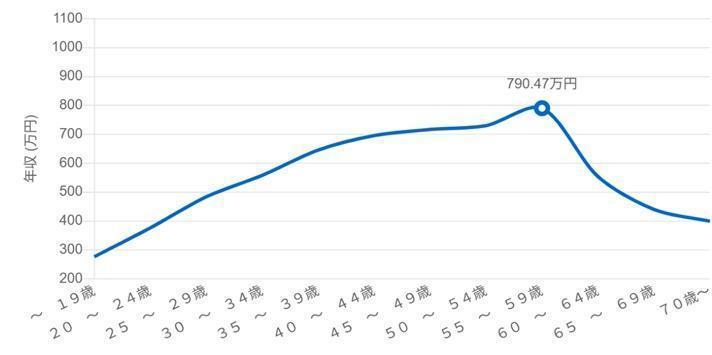

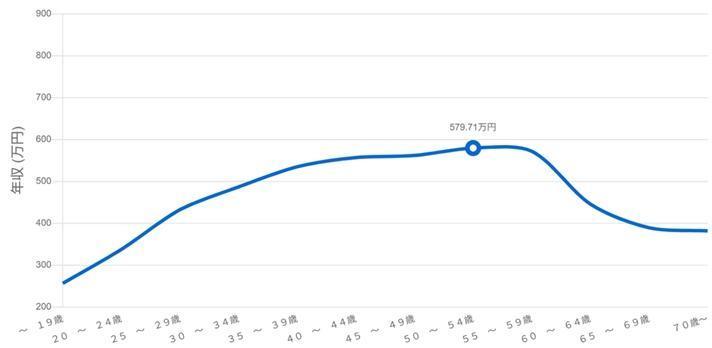

収入の推移

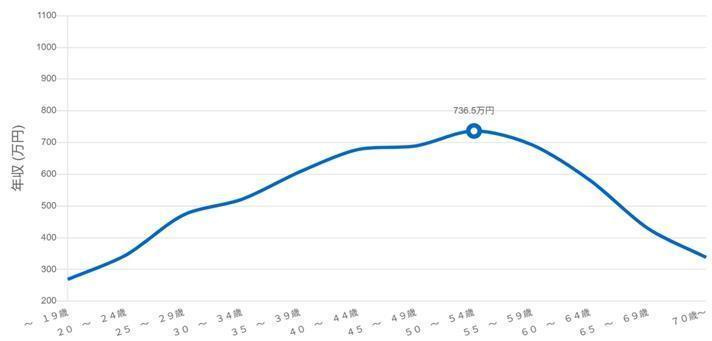

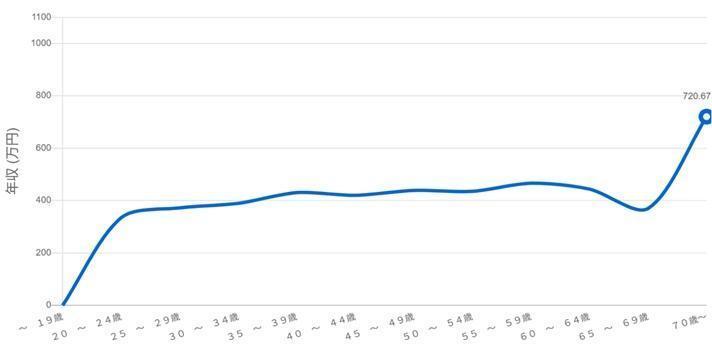

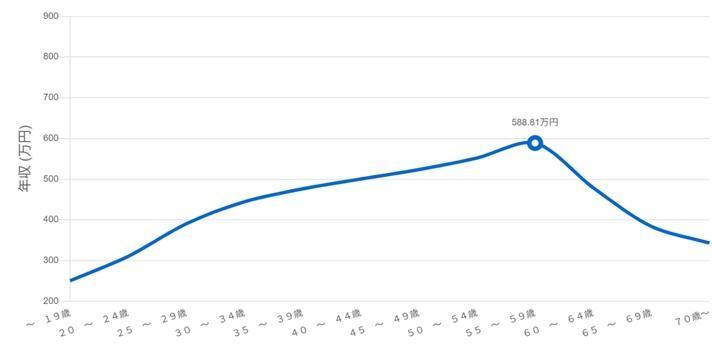

宅地建物取引士の資格はさまざまな仕事で活かせるものの、ここでは不動産業界の営業職の収入を確認しましょう。以下は、厚生労働省の運営する職業情報提供サイト job tagの「住宅・不動産営業」より、厚生労働省編職業分類「不動産営業員」の平均年収のグラフを抜き出したものです。

もっとも平均年収が高いのは、55~59歳の790万4,700円でした。グラフから分かるように、年齢を重ねるにつれ着実に年収が上がる傾向にあることが分かります。

国税庁の「民間給与実態統計調査結果の概要」によると、給与所得者全体の平均給与は460万円。統計が異なるため一概にはいえないものの、平均と比較して高収入を目指せる資格といえるでしょう。

2.中小企業診断士

中小企業診断士は、クライアントの依頼に応じて企業の経営内容を診断し、改善方法を提案して支援する仕事です。

| 資格の概要 | 中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 1次試験:700~1,000時間

2次試験:300~400時間 |

|---|

| 試験の形式 | ・1次試験…多肢選択式による筆記試験

・2次試験…筆記試験と口述試験

※合格後に15日以上の実務補習または実務経験が必要 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・経営コンサルタントに関わる唯一の国家資格であり、安定した需要がある

・就職や転職はもちろん、独立も含めて幅広いキャリアを実現できる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・企業内診断士

・一般企業の人事や総務、労務部

・金融業界

・情報技術業界 |

|---|

| 平均年収 | 903.2万円 |

|---|

中小企業診断士の資格を取ると、企業経営理論や財務・会計、マーケティング、法務などの知識を習得できます。将来的に起業したい方にもおすすめの資格です。

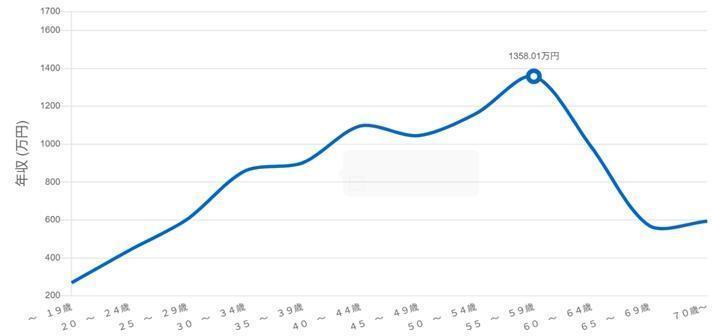

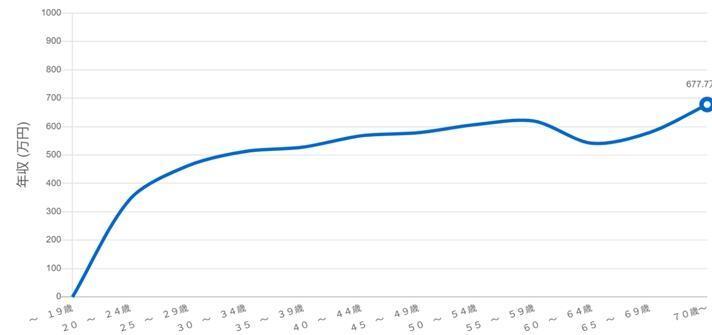

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「中小企業診断士」によると、「中小企業診断士」が含まれる「その他の経営・金融・保険の専門的職業」の年齢別年収データは以下のようになっています。

20~24歳の平均年収は440万円弱ですが、45~49歳では1,358万100円となっています。中小企業診断士の仕事を続けることで、将来的に高収入を目指せる可能性があるでしょう。

3.FP技能士(ファイナンシャル・プランニング技能士)

経済的な面から個人もしくは家庭の将来設計についてアドバイスするための知識を証明できるのが、FP技能士(ファイナンシャル・プランニング技能士)の資格です。

| 資格の概要 | 金融や税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など家計に関する幅広い知識を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 3級は誰でも受験可能

(2級・1級はそれぞれ実務経験や試験の合格実績などの要件あり) |

|---|

| 勉強時間の目安 | 3級:80~150時間

2級:150~300時間

1級:450~600時間 |

|---|

| 試験の形式 | ・3級…多肢選択式による学科試験と実技試験

・2級…多肢選択式による学科試験と実技試験(記述式含む)

・1級…多肢選択式による学科試験と実技試験(記述式) |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・3級の場合、就職・転職市場で意欲や基礎的な知識があることをアピールできる

・2級以上の試験では顧客の相談に対応できる程度の知識が証明できるため、キャリア市場での評価が高くなりやすい |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・保険会社

・保険代理店

・金融業界

・不動産業界 |

|---|

ファイナンシャル・プランニングの仕事自体は資格の有無にかかわらずできるものの、「△級ファイナンシャル・プランニング技能士」と名乗れるのは資格取得者のみです。資格があることでファイナンシャル・プランニングに関する知識や技能があることを証明できるため、会社からの評価やクライアントからの信頼を得やすくなります。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「ファイナンシャル・プランナー」によると、ファイナンシャル・プランナーは「中小企業診断士」と同じ「その他の経営・金融・保険の専門的職業」に分類されます。職業が異なるため一概にはいえないものの、金融や保険分野の専門知識を活かしてキャリアを積むことで、高収入を目指せる可能性があるでしょう。

FP合格後はステップアップとしてAFP・CFPに挑戦する道もある

FP技能士2級に合格すると、日本FB協会認定資格「AFP(アフェリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)」の取得を目指せます。また、AFP認定者になると「CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)」の受験が可能になるため、専門性を極めてキャリアアップしたい方におすすめです。

CFPは世界25カ国・地域で導入されており、世界が認めるFPの頂点と位置づけられています。ファイナンシャル・プランナーのスペシャリストを目指したい方向けの資格です。

4.司法書士

司法書士は、法律に関する国家資格の一つ。不動産登記や商業登記を行える業務独占資格です。

| 資格の概要 | 不動産や企業の登記を代行したり、裁判所への提出書類を作成したりする業務を担う資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 3,000時間前後 |

|---|

| 試験の形式 | 1次試験…筆記試験

2次試験…口述試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・「不動産の登記」や「商業登記」などの独占業務を担当できる

・司法書士事務所や企業などで活躍できるほか、独立も目指せる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・司法書士事務所

・一般企業の法務部など

・金融業界

・不動産業界 |

|---|

司法書士は常に一定のニーズがあり、さまざまな業界や企業で活躍できる可能性があります。難関資格ではあるものの、取得することで安定したキャリアを実現できるでしょう。

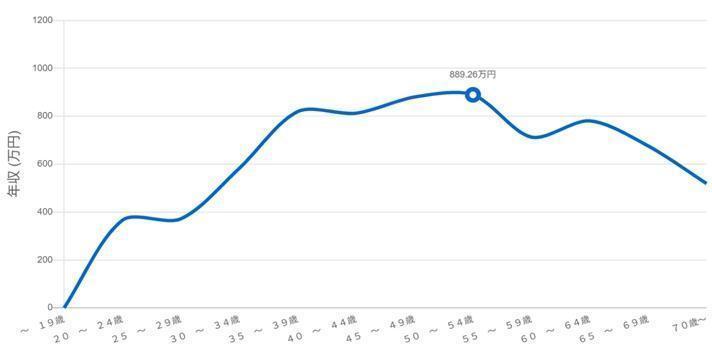

収入の推移

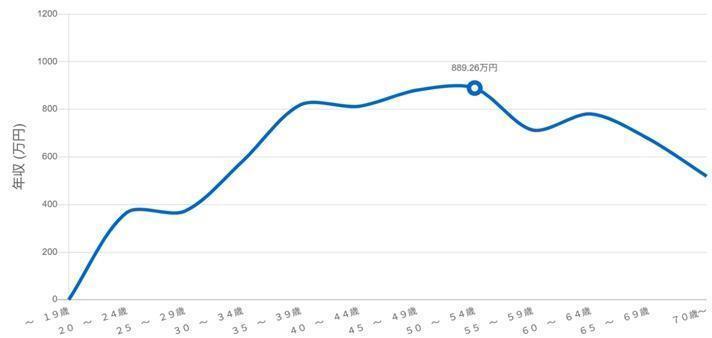

職業情報提供サイトjob tagの「司法書士」によると、厚生労働省編職業分類「司法書士」の年齢別年収データは以下のとおりです。

グラフから、平均年収が右肩上がりになっていることが分かります。もっとも平均年収が高いのは、50~54歳の889万2,600円。努力次第で高収入を狙える資格といえます。

5.行政書士

行政書士は、「権利義務関係の書類」「事実証明に関する書類」「官公署に提出する書類」の作成、手続きの代理を唯一行える国家資格です。書類作成に関する相談業務も、行政書士が担当します。

| 資格の概要 | 依頼人の代理として官公署に提出する申請書類の作成・提出手続きを行える資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 500~1,000時間 |

|---|

| 試験の形式 | 択一式および記述式の筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・「官公署に提出する書類の作成」や「権利義務に関する書類の作成」などの独占業務を担当できる

・法律に関する幅広い知識を習得できる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・法律事務所や弁護士事務所

・一般企業の総務部や法務部

・建設業界や不動産業界 |

|---|

参照:一般財団法人 行政書士試験研究センター「試験の概要」

行政書士も業務独占資格であり、さまざまな企業や業界で求められる資格といえます。資格取得までにはまとまった勉強時間が必要なため、「関連する仕事で経験を積む」「予備校に通う」など、自分にとってやりやすい方法で知識や経験を身につけるのがおすすめです。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「行政書士」によると、厚生労働省編職業分類「他に分類されない法務・経営・文化芸術等の専門的職業」の年齢別年収データは以下のとおりです。

年齢とともに平均年収が高くなり、50~54歳では736万5,000円に達しています。経験を重ねることで、平均年収より高収入を狙える資格の1つです。

6.弁護士

弁護士は、法律の専門知識を活かして民事事件・刑事事件を扱い、依頼者の利益を守り紛争を解決する活動や刑事事件の被告人の弁護活動などを行います。

| 資格の概要 | 法律の専門家として法律事務を行うための資格 |

|---|

| 受験資格 | 「法科大学院を修了する」「予備試験に合格する」「法科大学院在学+学長認定」のいすれか1つの要件をクリア |

|---|

| 勉強時間の目安 | 3,000~8,000時間 |

|---|

| 試験の形式 | 論文式・短答式による筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・司法書士や行政書士の業務も含め、法律に関する幅広い業務を基本的に制限なく行える

・裁判官や検察官などのキャリアも目指せる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・法律事務所

・官公庁

・一般企業の企業内弁護士 |

|---|

予備試験には学歴の制限がないため、高卒から受験が可能です。ただし、司法試験の受験資格を得るための予備試験も高難易度のため、合格までの時間や予備校に通うお金などのコストが掛かることも考えられます。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「弁護士」によると、厚生労働省編職業分類「裁判官、検察官、弁護士」の年齢別年収データは以下のとおりです。

もっとも平均年収が高いのは50~54歳で、889万2,600円でした。あらゆる法的トラブルに対応する弁護士は高度な専門知識や経験を求められるため、キャリアを積むにつれ高収入を実現できる可能性があります。

7.社会保険労務士

社会保険労務士の資格を取ると、人事労務管理のコンサルティングや、年金・社会保険の手続きサポートなどができるようになります。

| 資格の概要 | 労務や人事管理、社会保険の知識をもとに、手続きの代行や指導などを行う資格 |

|---|

| 受験資格 | 「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣認定の国家試験合格」のいずれか1つの要件をクリアしていれば受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 800~1,000時間 |

|---|

| 試験の形式 | 選択式・択一式による筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・「労働社会保険諸法令に基づく書類の作成や手続き代行」や「帳簿の作成」などの独占業務を担当できる

・人事や労務管理、社会保険など労働に関する専門家として需要が高い |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・社会保険労務士事務所

・一般企業の人事部や総務部など

・コンサルティング会社 |

|---|

基本的に高等専門学校卒や短大卒、大学卒の学歴が必要ではあるものの、3年以上の実務経験があれば高卒者も受けられます。社会保険労務士や弁護士の補助として勤務したり、健康保険組合に就職したりして経験を積むことで、条件を満たすことが可能です。

また、厚生労働大臣が認めた社労士試験以外の国家試験に合格している場合も受験できます。

収入の推移

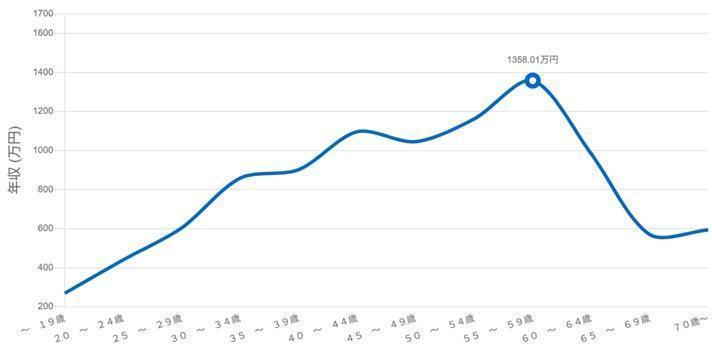

職業情報提供サイトjob tagの「社会保険労務士」によると、厚生労働省編職業分類「社会保険労務士」の年齢別年収データは以下のようになっています。

55~59歳の平均年収は1358万100円でした。近年の働き方改革や法改正の影響で社会保険労務士のニーズは高まっており、資格を取ることで高収入を目指せる可能性があるでしょう。

8.通関士

通関士とは、輸出・輸入などの手続きに関する国家資格で、貿易のスペシャリストであることを証明できます。

| 資格の概要 | 貿易に関する業務を行う国家資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 150~200時間 |

|---|

| 試験の形式 | マークシート方式による筆記試験

(選択式や択一式などで、試験科目によって出題数や配点は異なる) |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・「通関書類の審査」や「通関書類への記名や押印」などの独占業務を担当できる

・通関業者には通関士の設置義務があるため需要が高い |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・通関業者

・物流会社

・商社

・貿易会社

・メーカー |

|---|

取得できれば貿易業界での就職を有利に進められるほか、海外との取引がある商社やメーカーなどの選考において、優秀な人材として評価される可能性があるでしょう。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「通関士」によると、通関士はこの項で紹介した「行政書士」と同じく、「他に分類されない法務・経営・文化芸術等の専門的職業」に分類されているようです。収入の推移も同様に年齢を追うごとに上がっていき、50~54歳に736万5,000円に達するとされています。

職業が異なるため一概にはいえないものの、高い専門性を活かして経験を積むことで、高収入を目指せる可能性があるでしょう。

9.マンション管理士

マンション管理士とは、マンションの適切な管理についてのアドバイスや指導を行うための国家資格です。

| 資格の概要 | 専門知識に基づいてマンションの管理者や所有者の相談に応じ、助言や指導を行うための資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 500~700時間 |

|---|

| 試験の形式 | マークシート方式による筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・不動産業界への就職や転職で専門知識が評価される可能性がある

・資格手当を支給される可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・マンション管理会社

・不動産会社

・建築会社 |

|---|

特に、マンションに強い不動産会社や管理会社への就職・転職を考えている場合、資格が評価される可能性があります。「不動産業界に興味がある」「知識をもとにマンション運営についてのコンサルティングをしてみたい」という方におすすめの資格といえます。

10.衛生管理者

衛生管理者は、労働者が快適に働けるように職場環境を整えたり、衛生管理を行ったりするための国家資格です。

| 資格の概要 | 労働者の危険や健康障がいを防止するために職場の衛生管理や教育などを行うための資格

※第二種免許は情報通信業や金融保険業など一部の業種でのみ就業可 |

|---|

| 受験資格 | 学歴や職業訓練の経験など条件ごとに設けられている労働衛生の実務経験年数をクリアしていれば受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 第一種衛生管理者: 150~200時間

第二種衛生管理者: 100~150時間 |

|---|

| 試験の形式 | 五肢択一のマークシート方式 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・常時50人以上の労働者を使用する事業者には衛生管理者の設置義務があるため需要が高い

・企業によっては資格手当の対象となる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・製造業

・建設業

・医療、福祉業界

・一般企業の労務や人事部門 |

|---|

表にあるとおり、常時50人以上の労働者を雇用している企業には設置義務のある資格のため、あらゆる業界で活躍できる国家資格といえます。ただし、「第一種衛生管理者」「第二種衛生管理者」の2種類があり、第二種は有害業務と関連性の低い情報通信業や金融・保険業、卸売・小売業など一部の業種以外では管理者にはなれない点に注意が必要です。

11.ITパスポート

ITパスポートとは、IT(情報技術)を利用する際の基礎知識が備わっていることを証明できる国家資格です。取得する過程で、技術や管理、経営など幅広いIT知識を身につけられるでしょう。

| 資格の概要 | ITに関する基礎的な知識が証明できる資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 100~150時間 |

|---|

| 試験の形式 | CBT方式 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・取得することでITと経営全般に関する総合的な知識を得られる

・企業によっては報奨金や資格手当の支給対象になることもある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・事務職

・営業職

・公務員 |

|---|

あらゆる業界でIT化が進んでいる昨今では、多くの企業でITリテラシーの高さが評価されます。企業によっては、IT業界でなくても従業員にITパスポート取得を推奨する場合もあるようです。IT関連の勉強をする入門編として、取得しておくのもおすすめです。

参照元

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

試験区分

12.基本情報技術者

基本情報技術者とは、IT(情報技術)社会を支えるために必要な、基礎知識・技術・活用能力を備えた人材であると証明する国家資格です。

| 資格の概要 | ITを活用した戦略の立案、システムの企画・要件定義、設計・開発・運用に関する知識や技術を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 情報処理の知識がある場合…50時間

初めて学ぶ場合…200時間 |

|---|

| 試験の形式 | CBT方式 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・IT技術の基本的な知識や技能があることを証明できる

・エンジニアとしてのキャリアをスタートさせるための足がかりとなる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・システムエンジニア(SE)

・プログラマー

・一般企業の情報システム部門 |

|---|

基本情報技術者試験に合格していると、IT技術職の就職が有利になるケースもあります。そのため、IT技術職を目指す高卒の方におすすめの資格といえるでしょう。

収入の推移

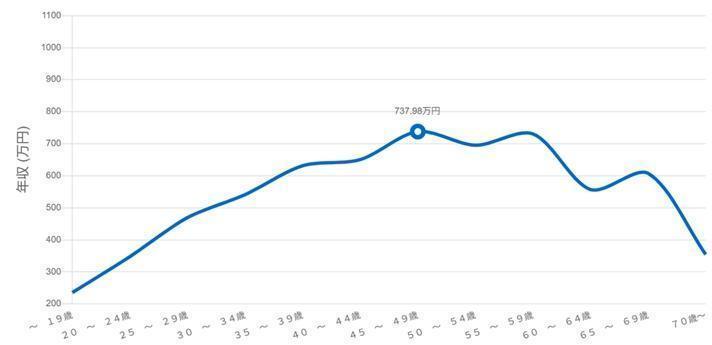

職業情報提供サイトjob tagの「システムエンジニア(受託開発)」によると、厚生労働省編職業分類「ソフトウェア開発技術者(WEB・オープン系)」の年齢別年収データは以下のようになっています。

システムエンジニア(受託開発)の平均年収は、45~49歳の737万9,800円でした。IT業界の技術職は実力主義のため、基本情報技術者試験に合格したあともスキルを磨いたり、高難易度の資格を取得したりすることで高収入を目指せる可能性があります。

13.介護福祉士

| 資格の概要 | 専門的な知識や技術に基づき、身体・精神障がいにより日常生活に困難がある方の介護や介護者への指導を行うための資格 |

|---|

| 受験資格 | 「養成施設を卒業する」「実務経験を積み研修を受ける」「福祉系高校を卒業する」いずれか1つの要件をクリアしていること |

|---|

| 勉強時間の目安 | 200~250時間 |

|---|

| 試験の形式 | 筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・介護に関する専門的な知識と技術があることを証明でき、就職先やキャリアの幅が広がる

・資格手当の支給や待遇改善が見込める

・介護業界はニーズが高まっているため、将来にわたって安定して活躍できる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・介護業界

・介護用品を取り扱う販売店やレンタル店 |

|---|

福祉系以外の高校を卒業している方は、実務経験を3年以上積んだうえで実務者研修か介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修を修了し、受験資格を得るルートが一般的です。介護職は未経験や資格なしから挑戦できる求人や資格取得を支援する事業所が一定数あるため、比較的挑戦しやすいといえます。

収入の推移

ここでは、介護福祉士の資格を活かせる「施設介護員」の年収の推移をご紹介。職業情報提供サイトjob tagによると、「施設介護員が属する主な職業分類」の年齢別年収グラフは以下のようになっています。

必ずしも高収入とはいえないものの、現在は介護・福祉業界の働き方改革が進んでいます。今後さらに待遇改善が進み、平均年収が高くなる可能性があるでしょう。

14.保育士

保育士とは、児童の保育や保護者への保育指導を行う国家資格です。

| 資格の概要 | 専門的知識および技術に基づいて、児童の保育や児童の保護者に対する保育に関する指導を行うための資格 |

|---|

| 受験資格 | 「大学や短大、専門学校を卒業している」「実務経験が2年以上ある」いずれか1つの要件をクリアしていること

※指定保育士養成施設に進学した場合、卒業すれば取得可能 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 100~180時間 |

|---|

| 試験の形式 | 筆記試験および実技試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・共働き世帯の増加から保育士のニーズが高まっており、就職や転職で有利になりやすい

・主任保育士や所長を目指したり現場で専門性を高めたりと、多様なキャリアを築ける |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・保育所

・児童養護施設

・放課後等デイサービス

・学童保育 |

|---|

保育所には0~6歳までの子どもがいるため、担当する子どもの年齢によって仕事内容や対応方法が異なります。高卒の方が実務経験を積みながら資格取得を目指すルートの場合、現場で実践的な知識・技術を身につけて試験に活かせる可能性があるでしょう。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「保育士」によると、厚生労働省編職業分類「保育士」の年齢別年収データは以下のとおりです。

19歳から60代まででゆるやかに平均年収が高くなっている傾向があるものの、400万円前後を推移しているという結果に。しかし、一口に保育士といっても、公務員として市の保育所で働いたり、夜間保育や秒児保育の施設に就職したりと道はさまざま。公務員であれば安定した給与を得られるほか、各種手当が充実している施設なら収入アップを目指せる可能性があるでしょう。

15.あん摩マッサージ指圧師

あん摩マッサージ指圧師は、手や指を使った技で依頼者をマッサージし、血行を良くして身体の違和感や不具合を改善する仕事です。

| 資格の概要 | 指圧やマッサージによって身体の不調を改善させたり、体力の回復を図ったりするための資格 |

|---|

| 受験資格 | 文部科学大臣または厚生労働大臣が指定する学校・養成施設(大学、短期大学、専門学校など)で3年以上学んでいること |

|---|

| 勉強時間の目安 | 2,860時間(養成施設で3年間学ぶ場合) |

|---|

| 試験の形式 | 筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・手に職をつけて幅広い就職先で活躍できる可能性がある

・独立やフリーランスなど自分に合った働き方やキャリア構築ができる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・あん摩マッサージ指圧治療院

・病院やクリニック

・介護施設やリハビリ施設

・スポーツ施設 |

|---|

マッサージ師として、医療・福祉業界をはじめ、幅広い分野で活躍できるでしょう。

収入の推移

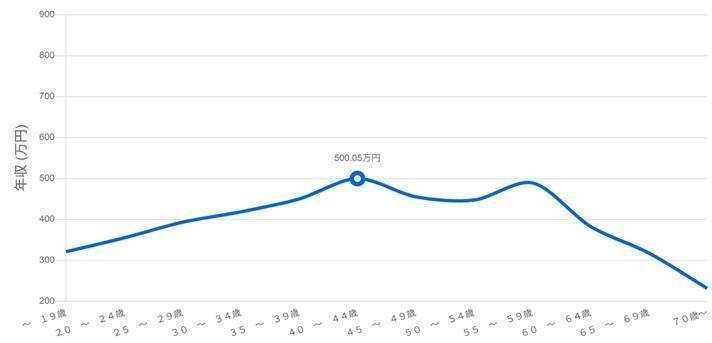

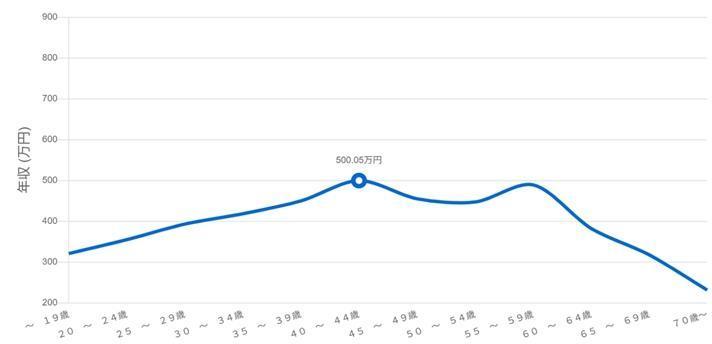

職業情報提供サイトjob tagの「あんまマッサージ指圧師」によると、厚生労働省編職業分類「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」の年齢別年収データは以下のようになっています。

平均年収がもっとも高いのは、40~45歳の500万500円でした。ただし、先述したとおり、マッサージ師としてキャリアを積めば幅広い分野で活躍できるほか、独立開業を目指す道もあります。スキルを磨くことで評価が高まり、平均年収以上に稼げる可能性もあるでしょう。

16.調理師

飲食業界で働きたい高卒の方は、調理師免許の取得を目指してみるのも手です。

| 資格の概要 | 食品や食品衛生に関する知識や、安心に料理を提供するための技術を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | ・「中学卒業以上」かつ「飲食店や給食施設などで2年以上の実務経験を積む」ことで受験可

※調理師養成施設進学した場合、卒業すれば取得可能 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 100~360時間 |

|---|

| 試験の形式 | マークシートによる四肢択一方式 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・食品の扱いや調理に関する知識と技術を証明でき、食に関わる仕事への就職や転職に役立つ

・全国の飲食店や施設などで一定のニーズがあるため、幅広い就職先を選びやすい |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・飲食店

・給食施設

・食品メーカー |

|---|

調理師免許がなくてもキッチン業務に従事することは可能ですが、応募時の必須条件としている求人もあります。将来的には飲食店を開業したり料理教室の講師として活躍したりと、多様なキャリアパスがあるのも魅力です。

収入の推移

ここでは、調理師免許を活かせる仕事の一例として、職業情報提供サイトjob tagの「西洋料理調理人(コック)」より厚生労働省編職業分類「西洋料理調理人」の年齢別年収データをご紹介します。

コックの場合、平均年収がもっとも高いのは45~49歳の413万900円でした。ただし、先述したとおり、調理師にはコック以外にも多様な資格の活かし方があります。気になる職業がある方は、実際の求人情報を確認してみるのがおすすめです。

17.製菓衛生師

製菓衛生師は、パティシエを目指す際に取得しておくと役立つ資格です。

| 資格の概要 | 菓子製造に必要なスキルや公衆衛生に関する知識を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 「製菓衛生師養成施設で1年以上学んでいること」「菓子製造の実務経験が2年以上あること」のいずれか1つの要件をクリアしていること |

|---|

| 勉強時間の目安 | 930時間以上(養成施設で学ぶ場合) |

|---|

| 試験の形式 | 筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・菓子製造に必要な知識とスキルを証明できるため、就職や転職で評価される可能性がある

・申請すれば食品衛生責任者資格を取得できる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・菓子店やカフェ

・ベーカリー

・ホテルやレストラン |

|---|

菓子製造に興味のある方や、高卒後に実務経験を積んでいるという方は、取得することで就職・転職先の選択肢が広がる可能性があります。パティシエとしてスキルを積むことで、調理師のように独立開業や料理教室の講師などのキャリアも目指せるでしょう。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「洋菓子製造、パティシエ」によると、厚生労働省編職業分類「パン・菓子製造工」の年齢別年収データは以下のようになっています。

もっとも平均年収が高いのは45~49歳で、427万9,800円でした。

18.クリーニング師

手に職をつけたい高卒の方は、クリーニング師の資格取得を検討してみるのもおすすめです。

| 資格の概要 | 洗濯物の処理や公衆衛生に関する知識や技術を証明できる資格 |

|---|

| 受験資格 | 中学校卒業以上の学歴、または学力があること |

|---|

| 勉強時間の目安 | 300~500時間 |

|---|

| 試験の形式 | 筆記試験および実技試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・一般クリーニング所にはクリーニング師の設置義務があるため、常に一定のニーズがある

・就職や転職で有利になるだけでなく、独立をはじめとするキャリアアップにも役立つ |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・クリーニング店

・宿泊施設や医療、福祉施設などのリネン管理 |

|---|

「クリーニング所」とは、クリーニング業の営業者が洗濯物の処理や受け取り・引渡しのために設ける施設のこと。いわゆる「クリーニング店」も含まれます。クリーニング師の資格を取れば、クリーニング店や工場、リネンを取り扱う施設などで知識・技術を活かすことが可能です。

収入の推移

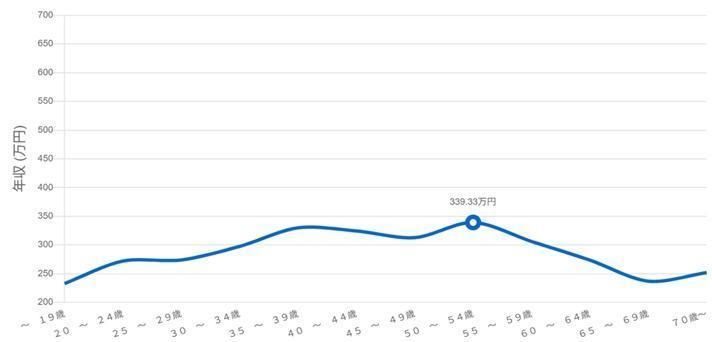

職業情報提供サイトjob tagの「クリーニング師」によると、厚生労働省編職業分類「クリーニング職、洗張職」の年齢別年収データは以下のようになっています。

もっとも年収が高いのは、50~54歳の339万3,300円でした。ほかの国家資格を活かせる仕事と比べると低めではあるものの、上記はあくまでも平均年収です。スキルを評価してくれる企業に就職したり、独立したりすることで、望む働き方や収入を叶えられる可能性があるでしょう。

19.旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者とは、旅行業界における唯一の国家資格です。

| 資格の概要 | 旅行の取引条件の説明などの業務の管理・監督を行うための資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 総合旅行業務取扱管理者…300時間

国内旅行業務取扱管理者…200時間 |

|---|

| 試験の形式 | CBT方式 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・旅行業者や旅行業者代理業者は営業所ごとに有資格者を設置する義務があるため需要が高い

・旅行業務の知識やスキルを活かし、キャリアアップや独立といった将来の選択肢が広がる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・旅行業界

・ホテル業界

・航空会社や鉄道会社 |

|---|

旅行業務取扱管理者の資格を所有していれば、「旅行業を熟知している」という証明になります。そのため、旅行業界での就職・転職に役立ったりキャリアアップにつながったりするでしょう。

販売できる旅行商品の範囲によって、資格は「総合旅行業務取扱管理者」「国内旅行業務取扱管理者」「地域限定旅行業務取扱管理者資格」の3種類に分類されます。海外旅行を取り扱いたい場合は「総合旅行業務取扱管理者」、国内旅行を扱いたい場合は「国内旅行業務取扱管理者」というように、興味関心に合わせて選びましょう。

なお、「地域限定旅行業務取扱管理者資格」は営業所に隣接している市町村のみを扱える資格です。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「旅行会社カウンター係」によると、厚生労働省編職業分類「その他の営業・販売関連事務の職業」の年齢別年収データは以下のとおりです。

旅行業務取扱管理者は旅行業界にとって需要の高い資格であり、取得することで資格手当が支給されたり評価が上がりやすかったりしやすいもの。そのため、将来的に高収入を目指せる可能性があるでしょう。

ただし、上記のグラフはあくまでも「その他の営業・販売関連事務の職業」の年収を示しています。旅行会社カウンター係以外の職業も含まれているため、正確な数値ではない点に注意が必要です。

20.危険物取扱者

化学に関する知識のある方や、理系の専門知識を活かせる資格に興味のある方は、危険物取扱者の取得を検討するのも手です。

| 資格の概要 | 危険物の取り扱いと点検を行うための資格 |

|---|

| 受験資格 | 甲種…「大学で化学に関する学科を修了した」「乙種危険物取扱者を取得したうえで2年以上の実務経験がある」などの要件あり

丙種・乙種…誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 甲種…100〜180時間

乙種…20~60時間

丙種…20〜30時間 |

|---|

| 試験の形式 | 筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・化学工場やガソリンスタンドなど一定量以上の危険物を扱う施設では、危険物取扱者の設置義務があるため需要が高い

・危険物に関する専門知識を得られる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・ガソリンスタンド

・化学工場

・製薬会社

・危険物運送業 |

|---|

危険物取扱者は大きく分けて3つの種類があります。高卒から就職や転職に活かしたいなら、「乙種」の取得を目指すのがおすすめです。危険物を扱う施設は幅広く、自分の働きたい施設に必要な種類の資格を取ることで、待遇改善を叶えられたりキャリアの幅が広がったりする可能性があります。

「食いっぱぐれない資格」の特徴は?

「食いっぱぐれない資格」の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

・専門性が高く、資格がなければ名乗れなかったりできない仕事があったりする資格

・将来にわたって需要が見込める資格

たとえば、FP技能士のような名称独占資格や、宅地建物取引士や司法書士などの業務独占資格は常に一定の需要があります。難しい資格のため希少価値も高く、比較的求人数が安定しているといえます。

また、将来にわたって需要が見込めるかも大切です。たとえば、AIやコンピュータの発達により、一部の仕事は将来なくなることが予想されています。一方で、コミュニケーションが大切な福祉・医療系の資格や、知識をもとに柔軟な対応を取ることが求められる弁護士・税理士資格など、人間ならではの能力が求められる資格はなくなるとは考えにくいでしょう。

「将来なくなる仕事?必要とされる職種と今考えるべきキャリアプランを解説」のコラムでは、将来なくならないと考えられている仕事を紹介しています。あわせて参考にしてみてください。

国家資格保持者しか名乗れない職業やできない仕事があるため、一定水準の技術・知識が求められます

国家資格は、法律に基づいて能力や知識を判断する試験のため、一定水準の法律や理論・技術を学ばないと取得できません。

また、資格を持っていないと職業を名乗る・その業務に携われないほか、「職場に必ず資格取得者が×名いないといけない」と決まっている資格もあります。資格保持者には責任が伴うため、資格もある程度難易度が高いのです。

さらに、近年は法律やその業種にまつわる知識の変化に伴い、学ぶ範囲が多くなっていることも難易度アップにつながっている要因の一つと考えられます。

資格によっては取得後も勉強の継続が必要であったり、講習を受けて最新の情報をアップデートしたりしないと更新や維持ができないものもあるでしょう。

国家資格取得を目指す場合には、勉強の難易度や学習時間、合格率の確認はもちろんですが、取得した後の責任や専門家として学びを深めていくという覚悟も必要です。だからこそ、資格取得が条件となり、歓迎される形で就職や転職のときに有利になりやすくなります。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

高卒から取れるおすすめの民間資格19選

「国家資格は難しそう」という場合は、民間資格から挑戦してみるのも手です。民間資格とは、民間の団体が独自の基準で試験を実施している資格のこと。豊富な種類があり、自分の目指す業界や職種に関連しているものを選ぶことで効率的に仕事探しに活かせる可能性があります。

1.日商簿記検定

日商簿記は、企業の経営に関わる活動を記録して整理し、財政状況や経営成績を把握する技能を証明する資格です。知名度が高く、取得することで事務や経理の仕事で役立つ可能性があります。

| 資格の概要 | 企業の経営状況やお金の流れを記録・把握する力を証明できる資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 1級…600時間

2級…200時間

3級…100時間

初級…70時間 |

|---|

| 試験の形式 | 1級…筆記試験

2級・3級…CBT方式

初級…ネット試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・財務諸表を読む力や経営管理能力、分析力が身につくため幅広い業界や職種で役立つ

・特に経理や会計の仕事では、資格があれば即戦力として評価されやすい |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・経理職や財務職

・事務職

・営業職

・金融業界 |

|---|

日商簿記検定は1~3・初級の4段階に分かれています。「簿記の資格を取りたいけれど、知識が全くない状態から勉強するのは不安」という方は、初級で基礎的な知識を身につけるところから始めるのも1つの方法です。

3級は簿記の基礎知識、2級は経営管理に役立つ高度な知識を身につけられます。1級は、公認会計士や税理士を目指す人の登竜門ともいわれるようです。

収入の推移

経理事務として働いた場合の年収を見てみましょう。職業情報提供サイトjob tagの「経理事務」によると、年齢別年収データは以下のとおりです。

50~54歳の平均年収がもっとも高く、579万7,100円になっています。高収入を叶えたいのであれば、経理事務の仕事を続けて社内で昇進を目指したり、経理・財務の専門家になったりする道もあるでしょう。

2.秘書検定

秘書検定は、社会人に欠かせないビジネスマナーや事務処理能力などがあることをアピールできる民間資格です。

| 資格の概要 | 秘書として働くための知識や技能を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 3級…20~60時間

2級…30~70時間

準1級…60~70時間

1級…80時間~ |

|---|

| 試験の形式 | 3級・2級…選択問題(マークシート方式)および記述問題

準1級・1級…筆記試験と面接試験

※1級の筆記試験はすべて記述問題 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・ビジネスマナーや効率的な業務の進め方など社会人に必要なスキルが身につく

・企業によっては資格手当が支給される |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・事務職

・秘書

・営業職

・サービス業 |

|---|

秘書だけでなく事務職や営業職など、事務処理能力の問われる仕事や、周囲の人や顧客とコミュニケーションを取ることが多い仕事では、幅広く活かせる資格といえます。

「秘書に向いてる人の特徴を紹介!仕事内容の一覧や求められるスキルも」のコラムでは、秘書の仕事内容や向いている人の特徴をご紹介。秘書に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

収入の推移

秘書として働いた場合の年収を見てみましょう。職業情報提供サイトjob tagの「秘書」によると、年齢別年収データは以下のとおりです。

秘書は会社役員や上司が仕事に専念できるように、スケジュール管理や社内外との調整など、幅広くサポートする仕事です。秘書技能検定の取得はもちろん、英語や予算管理などに関するスキルを身につけることで高収入を目指せる可能性があります。

3.ビジネス文書検定

文書を作成する機会の多い事務系の仕事や営業職などに挑戦したい方は、ビジネス文書検定に挑戦してみるのがおすすめです。

| 資格の概要 | ビジネス文書の作成に必要な知識や能力を証明できる資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 3級…20~60時間

2級…30~70時間

1級…80時間~ |

|---|

| 試験の形式 | 1級・2級・3級いずれも記述問題 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・ビジネス文書の作成能力や正しい言葉の使い方などの教養が身につく

・就職活動や転職活動でビジネススキルを評価してもらえる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・事務職

・秘書

・営業職 |

|---|

ビジネスパーソンとして社内外の人とやり取りするなかでは、メールだけでなく書類を作成したりお礼状や案内などの手紙を書いたりする機会もあります。ビジネス文書検定を取得することで社会人に欠かせない文書作成能力を証明でき、社会人としての教養やビジネスマナーをアピールすることが可能です。

直接的に収入アップにつながるとは考えにくいものの、スキルを活かしてスムーズに仕事を進めたり周囲と円滑にコミュニケーションを取ったりするなかで、評価につながる可能性は十分にあるでしょう。

4.ビジネス実務マナー検定

「社会人になったが、マナーに不安がある」という方は、実務的なマナーを習得できるビジネス実務マナー検定に挑戦してみましょう。

| 資格の概要 | ビジネス社会の基本ルールを身につけていることを証明できる資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 3級…20~60時間

2級…30~70時間

1級…80時間~ |

|---|

| 試験の形式 | ・2級・3級は選択問題(マークシート方式)および記述問題

・1級は全て記述問題 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・ビジネスパーソンとして欠かせない判断力や振る舞い、実務マナーなどの知識があることを証明できる

・就職活動や転職活動でビジネスマナーの知識があることを評価してもらえる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・事務職

・秘書

・営業職

・接客やサービス業 |

|---|

ビジネスマナーは、あらゆる業界・職種への就職に欠かせないスキルです。就職先にかかわらず、身につけておいて損はないでしょう。

就職活動や転職活動でビジネスマナーをアピールできれば、企業や採用担当者から「社会人として信頼できる」「取引先に連れて行っても大丈夫」と評価してもらえる可能性もあります。

5.サービス接遇検定

サービス接遇検定は、接客業やサービス業への就職を考えている方におすすめの資格といえます。

| 資格の概要 | サービス業務に対する心構えや対人心理、応対技術を身につけていることを証明できる資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 3級…20~60時間

2級…30~70時間

準1級…30~70時間

1級…80時間~ |

|---|

| 試験の形式 | ・2級・3級は選択問題(マークシート方式)および記述問題

・準1級は面接試験のみ

・1級は全て記述問題 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・おもてなしの心や対応力など、サービス業に必要な実践的な力を身につけられる

・就職活動や転職活動で接遇スキルを評価してもらえる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・接客業

・サービス業 |

|---|

お客さまと接する機会の多い接客業やサービス業では、一人ひとりの希望や感情に寄り添い、適切なサービスを提供する必要があります。サービス接遇検定を取得すれば、未経験の方もお客さまに合ったサービスを提供するための考え方やスキルが身につくでしょう。

6.MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)

MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)は、パソコンスキルを証明できる民間資格です。

| 資格の概要 | Excel・Word・PowerPointなどMicrosoft Office製品の知識・操作スキルを証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 一般レベル…40~80時間

上級レベル…45~80時間

※ハタラクティブ調べ |

|---|

| 試験の形式 | 実技試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・PC操作スキルをアピールできるため即戦力として評価される可能性がある

・資料作成やデータ管理などの業務の効率化につながる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・事務職

・営業職

・企画職やマーケティング職 |

|---|

WordやExcelを利用した資料作成業務は、職種を問わず多くの社会人に必要なスキルです。MOSを取得していれば、基本的な操作やスキルを証明できるため、就職・転職に役立つでしょう。

直接的に高収入を実現できるとは限らないものの、効率的に仕事を進めることで周囲の評価を得られ、結果的に待遇改善につながる可能性があります。また、MOSを取ることで資格手当がもらえる企業もあるため、事務作業の多い仕事への就職を検討している方は、事前に確認しておきましょう。

7.TOEIC

英語を使う仕事への挑戦を考えている高卒の方は、TOEICで英語力を証明することで就職や転職が有利になる可能性があります。

| 資格の概要 | 日常生活やビジネスシーンで必要な英語コミュニケーション能力を証明できる試験 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | スコアを100点上げるごとに200~300時間 |

|---|

| 試験の形式 | マークシート方式

※Listening & Reading Testの場合 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・英語力を客観的に示せる

・一般的に600点以上のスコアなら求職活動で評価されやすい |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・外資系企業

・貿易業界や観光業界など英語を使う場面が多い業界

・IT業界 |

|---|

TOEICに合否や等級はなく、スコアで評価されるのが特徴です。一般的に就活でアピールできるのは600点からとされているため、スタートラインとして目指してみましょう。

ただし、外資系企業や貿易業界など、ビジネスシーンで英語を使う機会が多い仕事は、700~800点以上のハイスコアを求められることも。目指している仕事でどの程度の英語力が求められるのか、求人票や事業内容などを確認してみるのがおすすめです。

参照元

【公式】TOEIC Program|IIBC

トップページ

8.インテリアコーディネーター

空間デザインやインテリアに関する仕事への就職を考えている方は、インテリアコーディネーターの資格がおすすめです。

| 資格の概要 | 快適な住空間の提案に必要なインテリアに関する知識を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 300時間 |

|---|

| 試験の形式 | 1次試験…CBT方式による学科試験

2次試験…実技試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・インテリアや住宅などの空間デザインに関わる仕事で評価されやすい

・実務経験を積むことで独立する道も開ける |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・住宅メーカーやリフォーム会社

・インテリアショップ

・建築設計事務所 |

|---|

インテリアコーディネーターの活躍の場は幅広く、インテリアショップや工務店、家具メーカー、住宅メーカーなどで資格を活かして働けます。また、センスが評価されれば、将来的に独立したりフリーランスとして活躍したりする道もあるでしょう。

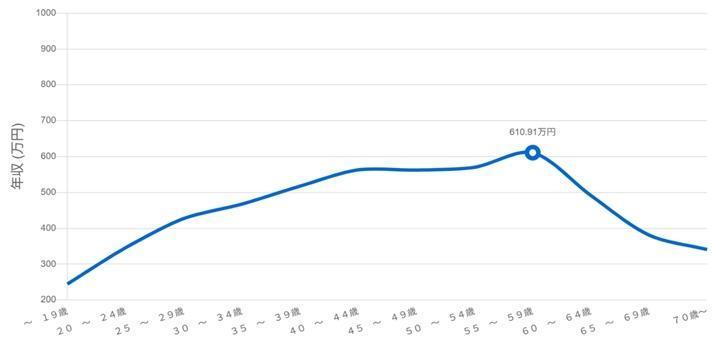

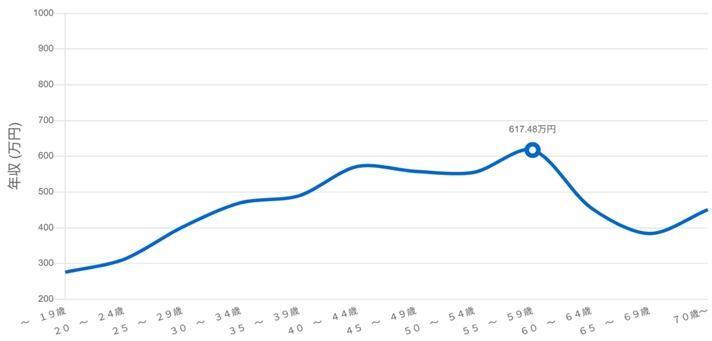

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「インテリアコーディネーター」によると、厚生労働省編職業分類「その他のデザイナー」の年齢別年収データは以下のとおりです。

平均年収のピークは55~59歳で、617万4,800円です。資格を取得して経験を積んだりスキルを磨いたりすれば、一定の年収を実現できる可能性があります。

9.登録販売者試験

登録販売者は、薬剤師不足を補うために創設された民間資格です。

| 資格の概要 | ドラッグストアや薬局などで一般用医薬品(第1類医薬品は除外)を販売するための資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 200~300時間 |

|---|

| 試験の形式 | マークシート方式の筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・第2類、第3類医薬品を販売する店舗には薬剤師か登録販売者を設置する必要があり、需要が高い

・資格手当による収入アップや店舗管理者としてのキャリアアップを目指せる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・医薬品を扱う小売業

・製薬会社や医薬品の卸売会社

・介護職 |

|---|

もともとは薬剤師がいなければ薬の販売が禁止されていましたが、法改正により登録販売者がいれば第2類・第3類医薬品の販売が可能になりました。そのため、市販薬を扱う薬局やドラッグストアでは、登録販売者の資格を持つ人材は重宝されやすいでしょう。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「医薬品販売/登録販売者」によると、厚生労働省編職業分類「医薬品販売店員」の年齢別年収データは以下のとおりです。

もっとも平均年収が高いのは、45~49歳の412万2,200円です。さらに高収入を目指す方法としては、登録販売者から店舗管理者やスーパーバイザーなどにキャリアアップするルートが考えられます。

10.調剤事務管理士技能認定試験

医療系の民間資格に興味がある高卒の方におすすめな資格として、調剤薬局事務員の仕事に活かせる調剤事務管理士技能認定試験が挙げられます。

| 資格の概要 | 調剤薬局での受付対応や処方せんの点検、調剤報酬請求(レセプト)の作成などに必要な知識とスキルを証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 100~150時間 |

|---|

| 試験の形式 | ・在宅受験によるマークシート方式(学科および実技)

・インターネット試験(IBT試験) |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・全国の調剤薬局で活かせる知識や技術が身につく

・資格手当が支給される可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・調剤薬局

・病院

・調剤薬局が併設されているドラッグストア |

|---|

調剤薬局で働く事務員は、処方せん受付や保険請求分の調剤報酬明細書の作成、そのほかの事務作業を行い薬剤師をサポートします。未経験・無資格歓迎の求人もありますが、調剤薬局の事務員は専門性の高い仕事なので、資格があると就職・転職の際に評価されやすいでしょう。

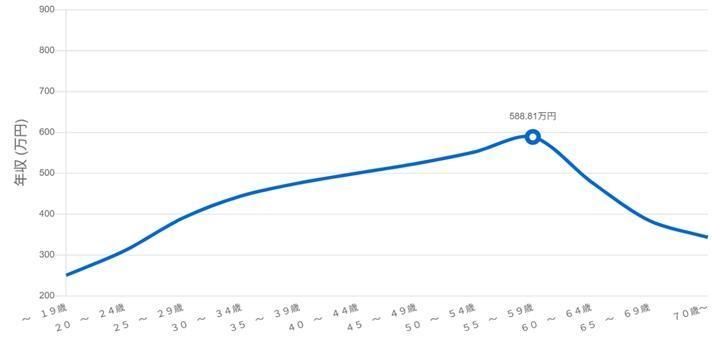

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「調剤薬局事務」によると、厚生労働省編職業分類「調剤薬局事務員」の年齢別年収データは以下のとおりです。

年収のピークは、55~59歳の588万8,100円となっています。さらに高収入を得たいと考えている方は、調剤事務管理士や医療保険調剤報酬事務士など関連資格を取るのも選択肢の1つです。

11.医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)

事務系の仕事への就職・転職を考えているなら、医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)を取得するのもおすすめです。

| 資格の概要 | 診療報酬請求業務や窓口業務など医療事務に関わる知識・能力を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 200時間 |

|---|

| 試験の形式 | 学科試験および実技試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・医療事務系資格のなかでも知名度が高くポピュラーなため、アピールしやすい

・医療機関で一定の需要があり、日本全国に活躍の場があるといえる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・医療事務職

・調剤薬局

・健診センター |

|---|

医療事務の仕事自体は、資格がなくてもできます。しかし、医療事務は人気の傾向があるため、資格を取得することでほかの応募者との差別化を図れたり、企業から即戦力として評価されやすくなったりするでしょう。

医療事務の仕事内容については、「医療事務に高卒からなるには?求人選びのコツや役立つ資格もご紹介!」のコラムで詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「医療事務」によると、厚生労働省編職業分類「医療事務員(調剤薬局を除く)」の年齢別年収データは以下のとおりです。

もっとも年収が高いのは55~59歳で、調剤薬局事務と同じく588万8,100円でした。経験を積んで難易度の高い「診療報酬請求事務能力認定試験」を受けたり、院内で責任ある立場に昇進したりすることで、収入アップを実現できる可能性があります。

12.介護職員初任者研修

介護業界への挑戦を考えている高卒の方は、介護職員初任者研修を検討するのがおすすめです。

| 資格の概要 | 介護を行ううえで最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけていることを証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 130時間(研修に掛かる時間) |

|---|

| 試験の形式 | 研修の最後に筆記試験による修了評価あり

※研修は講義と演習により行われる |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・介護業界への就職や転職で評価されやすい

・介護福祉士実務者研修や介護福祉士資格などを取得する足がかりになる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・介護業界

・病院

・障がい者支援施設 |

|---|

介護職員初任者研修は、介護の仕事に就くためのスタートラインとなる資格といえます。取得すれば選考で基礎的な知識・技術があることをアピールできるほか、事業所側から意欲を評価してもらいやすくなるでしょう。

ただし、介護職は未経験や資格なしから挑戦できる求人が一定数あり、入社後に働きながら介護職員初任者研修を取得することも可能です。なかには資格取得の支援制度を充実させている事業所もあるため、仕事探しの段階で応募条件や事業所ごとの支援制度などを確認しておくのがおすすめといえます。

13.介護支援専門員(ケアマネジャー)

高卒から取れる介護に関わる民間資格として、介護支援専門員(ケアマネジャー)もあります。

| 資格の概要 | 要介護者や要支援者の方が介護サービスを受けられるように、ケアプランを作成したり自治体や事業所と連携したりするための資格 |

|---|

| 受験資格 | ・保健医療福祉分野の国家資格(介護福祉士や看護師など)をもち、実務経験が5年以上あること

・生活相談員や支援員としての実務経験が5年以上あること |

|---|

| 勉強時間の目安 | 300時間~500時間 |

|---|

| 試験の形式 | マークシート方式 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・少子高齢化が進むなかでニーズが高まっており、転職活動で評価されやすい

・資格があることで収入アップやキャリアアップを目指せる |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・居宅介護支援事業所

・介護保険施設

・地域包括支援センター

・病院 |

|---|

ケアマネジャーは、支援や介護が必要な方を適切なサービスや支援制度につなげるための専門職です。前述した介護職員初任者研修を取得したうえで、より専門性を高めて介護業界で活躍したいという方におすすめといえます。

収入の推移

ケアマネジャーの年収はほぼ横ばいで推移しており、もっとも高いのは45~49歳の460万6,600円でした。資格を取得すれば、若いうちから一定の年収を得られる可能性があるといえるでしょう。

14.メンタル心理カウンセラー(JADP認定)

カウンセラーとして誰かを支えたいなら、高卒から取れる心理系の資格を取得するのも手です。ここでは、高卒から取れる資格の例として、メンタル心理カウンセラー(JADP認定)の概要をご紹介します。

| 資格の概要 | カウンセリング業務に必要な知識や技能を証明するための資格 |

|---|

| 受験資格 | JADPが認定した教育機関が行う訓練を受け、すべてのカリキュラムを修了していること |

|---|

| 勉強時間の目安 | 2ヶ月~

※講座を受講する期間 |

|---|

| 試験の形式 | 在宅受験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・心理学やカウンセリングの基礎的な知識や技能があることを証明できる

・より専門的な資格を取得する足がかりになる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・医療、福祉業界

・一般企業 |

|---|

民間資格ではあるものの、心理学を学んだことを証明できるため、就職活動でのアピール材料になる可能性があります。また、一般企業に就職する際も、学んだ知識を人間関係やコミュニケーションに活かせるでしょう。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「カウンセラー(医療福祉分野)」によると、厚生労働省編職業分類「その他の医療・看護・保健の専門的職業」の年齢別年収データは以下のとおりです。

心理カウンセラーの平均年収がもっとも高いのは40~44歳で、500万500円でした。民間資格からスタートした場合も、実績を積んで企業やクライアントからの信頼を得たり、国家資格である臨床心理士や公認心理師を取得したりすることで、一定の収入を目指せる可能性があります。

15.ベビーシッター(JADP認定)

子どもに関わる高卒から取れる民間資格として、ベビーシッターがあります。

| 資格の概要 | 保育業務に必要な知識や技能を証明するための資格 |

|---|

| 受験資格 | JADPが認定した教育機関が行う訓練を受け、すべてのカリキュラムを修了していること |

|---|

| 勉強時間の目安 | 4ヶ月~

※講座を受講する期間 |

|---|

| 試験の形式 | 在宅受験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・保育や子どもの教育に関する基礎的な知識や技能が身につく

・より専門的な資格を取得する足がかりになる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・ベビーシッター

・保育施設 |

|---|

ベビーシッターの仕事に興味がある方のなかには、「保育に関する知識がなく不安」「保育士試験はハードルが高い」と悩んでいる方もいるかもしれません。ベビーシッターは資格がなくても挑戦できる求人が一定数あるものの、上記の資格を取っておくことで就職するうえでの自信につながったり、事業所側から評価してもらえたりする可能性があります。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「ベビーシッター」によると、厚生労働省編職業分類「その他の家庭生活支援サービスの職業」の年齢別年収データは以下のとおりです。

20代前半では300万円ほどですが、50~54歳には467万2,600円になっています。資格を取ったうえで経験を積むことでクライアントからの信頼を得られたり、待遇アップを叶えられたりして高収入を狙える可能性もあります。

16.ネイリスト技能検定試験

美容系の仕事に興味がある方は、ネイリスト技能検定試験の取得がおすすめです。

| 資格の概要 | ネイリストに必要な知識や技能を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 1級…ネイリスト技能検定試験の2級に合格していること

2級…ネイリスト技能検定試験の3級に合格していること

3級…義務教育を修了していれば誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 1級…1年ほど

2級…6ヶ月ほど

3級…3ヶ月ほど |

|---|

| 試験の形式 | 実技試験および筆記試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・ネイリストとしての就職や転職でアピールしやすい

・将来的に独立開業やネイルスクールの講師などのキャリアパスもある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・ネイルサロン

・美容室

・結婚式場

・ホテル |

|---|

ネイリストとして働くのに資格は必須ではありません。しかし、ネイリストの求人のなかには、「技能検定×級以上歓迎」としているものも。資格があれば選考の際に有利になる可能性があるため、ネイリストを目指している方は取得を検討してみましょう。

収入の推移

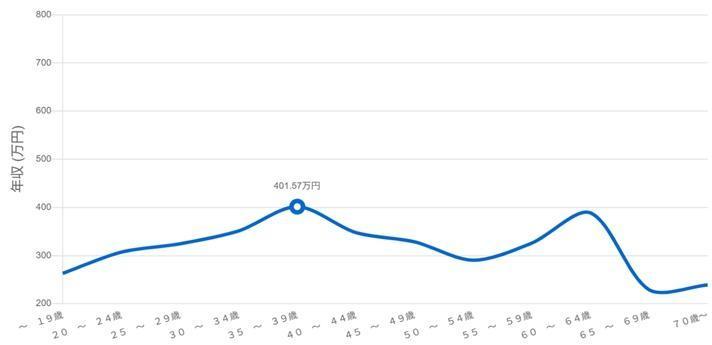

職業情報提供サイトjob tagの「ネイリスト」によると、厚生労働省編職業分類「ネイリスト」の年齢別年収データは以下のとおりです。

ネイリストの平均年収のピークは、35~39歳の401万5,700円となっています。さらに高収入を得たい場合は、店長として独立・開業する道を考えてみましょう。

17.JNAジェルネイル技能検定試験

JNAジェルネイル技能検定は、お客さまが安心して施術を受けられるジェルネイルの知識と技術があることを証明する資格です。

| 資格の概要 | ジェルネイルの施術に必要な知識と技術を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 上級…ジェルネイル技能検定試験の中級に合格していること

中級…ジェルネイル技能検定試験の初級に合格していること

初級…義務教育を修了していれば誰でも受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 | 上級…1年

中級…6ヶ月

初級…2~3ヶ月 |

|---|

| 試験の形式 | 筆記試験および実技試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・ジェルネイルの人気が高まっているため、就職や転職で評価されやすい

・将来的に独立開業やネイルスクールの講師などのキャリアパスもある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・ネイルサロン

・美容室

・結婚式場

・ホテル |

|---|

ジェルネイルとは、爪に直接ゲル状の樹脂を塗ってUVライトで固める施術方法のこと。仕上がりの美しさや軽いつけ心地によって高い人気を得ています。

JNAジェルネイル検定には初級・中級・上級があり、初級はネイルケアやジェルネイルに関する基本的な知識・スキルを問う問題が出題されるようです。中級・上級から受けることはできないため、まずは初級から受けましょう。

18.パーソナルトレーナー(NSCA-CPT)

パーソナルトレーナーは、性別や年齢、経験を問わず、幅広い層の人々に健康や体力に応じた適切なトレーニング指導を行える知識とスキルをもつ人材であることを認定する資格です。

| 資格の概要 | パーソナルトレーニングのプログラム作成や指導などに必要な知識を証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 「NSCAジャパン会員であること」「満18歳以上」「高卒または高卒認定合格者」などの要件を満たしていること |

|---|

| 勉強時間の目安 | 3ヶ月以上 |

|---|

| 試験の形式 | CBT方式 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・国際的な資格であり、一定の信頼性がある

・ジムやスポーツ施設などへの就職で評価されやすく、就職先の幅が広がる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・フィットネスクラブ

・スポーツチーム |

|---|

トレーニング指導のスキルや解剖生理学の知識を証明できるため、パーソナルトレーナーやフィットネスインストラクターなどの仕事で活かせるでしょう。

19.すし検定

すし職人になるのに必須の資格はないものの、技術を証明できる資格として「すし検定」の取得を検討するのもおすすめです。

| 資格の概要 | すし職人に必要な知識や技術があることを証明する資格 |

|---|

| 受験資格 | 誰でも受験可

※1級は2級の合格者のみが受験可 |

|---|

| 勉強時間の目安 |

|---|

| 試験の形式 | 1級…実地試験および筆記試験

2級…動画による実技試験およびオンライン上の筆記試験

3級…動画による実技試験

4級…動画による実技試験 |

|---|

| 資格を取得するメリット | ・すし職人への就職や転職で技術をアピールできる可能性がある |

|---|

| 資格を活かせる業界や職業の例 | ・飲食店

・ホテル |

|---|

4級では鯵の背開きの手順、3級では玉子焼きのつくり方など指定された動画を撮影し、アップロードします。制限時間内にできているかだけでなく、正確性や衛生管理の面も評価されるため、試験をとおしてすし職人に必要な技術や考え方を習得できるでしょう。

収入の推移

職業情報提供サイトjob tagの「すし職人」によると、厚生労働省編職業分類「日本料理調理人」の年齢別年収データは以下のとおりです。

すし職人の平均年収がもっとも高いのは、45~49歳の413万900円でした。ただし、すし職人はインバウンドや海外での需要が高まっているほか、スキルを積んで独立する道もあるため、努力次第で高収入を目指せる可能性はあるでしょう。

警察官や消防士などの公務員になる道もある

高卒から警察官や消防士などの公務員になる道もあります。警察官や消防士などの公務員試験は、要件を満たしていれば高卒の方も受験が可能です。採用試験合格後に学校へ入り、研修や訓練を受けて、卒業後に現場へ配属されます。

高卒から公務員を目指したい人は、「高卒者が公務員になる方法とは?大卒との年収差や後悔しない試験対策も紹介」のコラムで仕事内容や公務員の目指し方を詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。

高卒から独学で資格を取れる?

高卒で取れる国家資格・民間資格のなかには、独学で勉強して取得できるものもあります。独学なら学習費用を抑えられるので、経済的な理由で資格取得をあきらめる必要はありません。「毎日△時間」のように決めて学習時間を確保し、参考書や過去問題集を活用して勉強に取り組みましょう。動画配信サイトや学習アプリを利用して、繰り返し動画を視聴したり、問題を解いたりするのもおすすめです。

効率的に資格を取りたいなら予備校や講座の利用もあり

経済的に余裕があるなら、予備校や通信講座を利用するのも選択肢の1つです。予備校や通信講座ではあらかじめカリキュラムが組まれているため学習計画の見通しが立てやすく、効率良く勉強を進められます。「独学では不安」「一人では勉強がはかどりにくい」などの場合は、予備校や通信講座の利用も検討してみてください。

資格を取るには、独学と予備校どちらのほうが良いでしょうか?

資格を取る際に、独学と予備校のどちらが適しているかは、目指す資格の難易度や自身の学習スタイル、生活環境によって異なります。

独学は費用を抑えられる点が魅力です。比較的難易度が低い資格や参考書や問題集が充実している資格であれば、独学でも十分合格を目指せるでしょう。一方で、自己管理能力や計画性が求められます。

予備校は費用がかかるものの、プロの講師による指導や体系的なカリキュラム、仲間との学習環境が得られるため、難易度の高い資格や専門性の高い資格を目指す場合に有効です。また、独学では理解が難しい分野や、モチベーションの維持が課題となる場合にも予備校が役立ちます。試験対策のノウハウや最新の情報を得られる点もメリットです。

どちらを選ぶにせよ、まずは自分の目標や状況を整理し、必要な学習時間やサポートを考慮して選択することが大切。場合によっては、独学と予備校を組み合わせる方法も効果的です。

資格にとらわれず自分に合った仕事やキャリアを選ぶことも大切

仕事選びで大切なことは、資格にこだわり過ぎずに自分に合った仕事やキャリアを選ぶ姿勢です。もちろん、高卒から資格を取ることで仕事選びの選択肢やキャリアが広がる可能性はあります。しかし、資格にこだわるあまり就職活動が遅れてしまうと、未経験から挑戦できる優良求人を逃してしまったり、若さや将来性をアピールしにくくなってしまったりする恐れがあるでしょう。

ここでは、高卒や未経験から挑戦しやすい仕事や、高卒の方が就職・転職活動を行う際のポイントをご紹介します。自分に合ったやり方で就職・転職を実現できるように、以下を参考にしてみてください。

高卒や未経験から挑戦できる業界や職種もある

高卒や未経験から挑戦できる業界や職種は一定数あるため、資格の取得前に確認してみましょう。以下は、学歴や経験を問わず挑戦できる可能性がある仕事の一例です。

| 業界 | ・IT業界

・保険業界

・アパレル業界

・飲食業界

・建設業界

・運送業界 |

|---|

| 職種 | ・営業職

・事務職

・工場の製造スタッフ

・建築、土木作業員 |

|---|

上記の業界や職種では、「経験や学歴よりも人柄や意欲を重視されやすい」「入社後に仕事のスキルを習得しやすい」などの特徴があります。そのため、学歴や経歴に不安のある方も、入社後に無理なく仕事に馴染めるでしょう。

また、IT業界や運送業界などでは、社員の資格取得を支援する制度が整っていることも珍しくありません。資格取得を検討している方は、目指している業界や職種について、「今すぐ資格が必要なのか」「将来的に取得できれば良いのか」を考えてみるのがおすすめです。

高卒の方の就職・転職活動のポイント

高卒の方が就職・転職活動を行う際は、以下のポイントを抑えておきましょう。

高卒の方の就職・転職活動のポイント

- 履歴書や面接でのマナーを守る

- 面接は就職意欲と強みをアピールする

学歴や経歴を問わず採用活動を行っている企業の選考では、「基本的なマナーを守れているか」「意欲があり自社の求める人物像に合っているか」が主な評価ポイントになるためです

高卒で就職するメリットとデメリット

高卒で就職するメリットとしては、「若いうちから社会人経験を積めること」が挙げられるでしょう。社会人経験が長いと、そのぶん多くの仕事を経験できます。同年代の大卒が入社するころには、ある程度の経験を積んで昇進している可能性もあるでしょう。

一方でデメリットは、大卒以上を募集している求人に応募ができず、選択肢の幅が狭まるケースがあることです。特に、大学や専門学校などで学んだことが活かせる仕事の場合、高卒から就職するのは難易度が高いといえます。

ただし、高卒から就職してスキルを積んだり資格を取得したりすれば、将来的に転職やキャリアの幅が広がる可能性もあるでしょう。高卒から転職を検討する際は、将来のキャリアを考慮したうえで、どの選択が自分の目標に近づけるものなのかを見極めることが重要です。

まとめ

高卒から取れる資格は数多く、取得することで仕事選びやキャリアの幅が広がる効果が期待できます。「需要が高く安定した仕事に就きたい」「手に職をつけたい」という方にとって、資格の取得は有効な手段といえるでしょう。

ただし、学歴や経験、資格の有無にかかわらず挑戦できる業界・職種もあります。なかには入社後にサポートを受けて資格取得を目指せたり、スキルを磨いてキャリアアップを叶えられる仕事も。「今資格を取ること」ばかりにこだわるのではなく、希望する企業や仕事の一般的なキャリアパスや資格に関する制度も確認したうえで、より良い選択をすることが大切です。

「資格を活かせる仕事を知りたい」「高卒から応募できる求人を紹介してほしい」という方は、ハタラクティブへご相談ください。ハタラクティブは若年層向けの就職・転職エージェントで、学歴や経歴にかかわらず、将来性のある若手人材を求めている企業の求人を中心に扱っています。無資格から挑戦できる安定した仕事も紹介可能なため、仕事探しや将来に不安のある方も安心です。

面談では、専任のキャリアアドバイザーが丁寧なヒアリングを実施。「資格を取ってキャリアアップしたい」「今の仕事では将来が不安」など転職先に求めることや、現状の不安やお悩みをお伺いしたうえで、1人ひとりにぴったりの求人情報を厳選してご紹介します。

さらに、応募書類の添削や面接対策など就職・転職活動を幅広くサポート。サービスはすべて無料のため、まずはお気軽にご相談ください。

高卒者がエージェントを活用する際の効果的な3つのポイント

高卒の方がエージェントを活用する際の重要なポイントをお伝えします。

まず、高卒採用に対応しているエージェントを選ぶのがおすすめです。たとえば、ハタラクティブなど、高卒採用に強みをもつエージェントを利用することで、より多くの求人情報にアクセスできます。

エージェントを効果的に活用するポイントは、以下の3つです。

【1】複数のエージェントを併用する

各エージェントで取り扱う求人が異なるため、複数社の利用を検討しましょう。ただし、利用するエージェントが多過ぎると管理が大変になるので、注意が必要です。

【2】保有資格や希望条件を明確に伝える

資格を活かせる求人や、自分の希望に合った求人を紹介してもらうために、キャリアアドバイザーにしっかりと経歴・スキルや希望する条件を共有しましょう。

【3】面談での質問を準備する

キャリアアドバイザーとの面談では、業界の最新動向や企業の採用傾向など、積極的に質問することで有益な情報を得られるでしょう。

エージェントは求人紹介にとどまらず、履歴書の添削や面接対策なども提供しています。これらのサービスも積極的に活用するのがおすすめです。

「高卒でも取れる資格」に関するよくある質問

ここでは、「高卒者の資格」についてよくある質問をご紹介します。

一般的に、有資格者は無資格者に比べて優遇される傾向にあります。特に、業務に活かせる資格を持っている場合は、採用される可能性が上がるでしょう。また、就職後に資格手当がついたりキャリアアップしやすかったりするなどのメリットもあります。

就職に向けて資格を取得するべきか悩んでいる方は、「就職に役立つ資格8選!効果的なアピール方法も解説」のコラムも参考にしてみてください。

活躍の場が幅広く一定のニーズがある資格を取ることで、将来的に安定して働ける可能性があります。たとえば、登録販売者は全国のドラッグストアで必要とされており、ライフスタイルや居住地が変わっても資格を活かして仕事を探しやすいでしょう。

「手に職が付く資格は?男女問わず安定して働ける仕事の見つけ方」のコラムでは、安定して働ける業界やおすすめの資格を紹介しています。

資格の有無にかかわらず、高卒から正社員になれる可能性はあります。高卒の方が無資格から正社員を目指すときのポイントは、「学歴不問」「未経験者歓迎」などの求人が多い職業を狙うこと。具体的には、営業職や介護職などが当てはまる可能性があります。

若年層に特化した就職・転職エージェントのハタラクティブでは、正社員就職の支援を行っています。求人紹介から入社後のフォローまでマンツーマンでサポートするので、お気軽にご相談ください。