- 「ハタラクティブ」トップ

- 記事トップ

- 「経歴別」の記事一覧

- 「ニート」についての記事一覧

- 「ニートの年代別」についての記事一覧

- ニートは何歳まで?無職との違いや使える就職支援サービスを紹介

ニートは何歳まで?無職との違いや使える就職支援サービスを紹介

この記事のまとめ

- ニートとは、無職で家事や通学をしていない15歳から34歳までの人を指すのが一般的

- 20代のうちはポテンシャル採用が見込めるため、職歴なしのニートから就職しやすい

- 30歳以上は企業から経験やスキルを求められ、就活のハードルが上がる傾向にある

- 何歳までニートで居られるか心配な場合は、できるだけ早めに就活を始めることが大切

- ニートから就職を目指したい場合は、エージェントなどの支援サービスを活用しよう

あなたにおすすめ!

「ニートって何歳まで許されるの?」と不安に思う方もいるでしょう。一般的にニートは15歳~34歳の働いていない若年層を指します。ニートからいつか就職したいと考えているなら、20代のうちに動き出すのがおすすめです。

このコラムでは「ニート」の定義と、ニートのままでいるリスクについて解説します。また、就職を目指す場合におすすめのサービスも紹介。現状に不安を感じているニートの方は、ぜひご一読ください。

自分に向いている仕事を

簡単に診断してみましょう

性格でわかる

私の適職診断

就職・転職でお困りではありませんか?

ニートは何歳から何歳まで?

日本における「ニート」とは、15歳から34歳までの若年層を指すのが一般的です。

ニートは「若年無業者」と呼ばれることもあり、もともとは英国で生まれた「Not in Education,Employment or Training(学校に行かず、働かず、職業訓練も受けない)」という概念が語源とされています。

ニートの定義

厚生労働省の「ニートの状態にある若年者の実態及び 支援策に関する調査研究 報告書 1.本調査研究の趣旨」では、「職に就かず、又求職活動もせず、通学もしていない15歳から34歳の無業者」をニートと定義しています。このことから、年齢や現状だけでなく、働く意思の有無も含まれることが分かるでしょう。

ニートの定義については、「ニートとは?引きこもりとの違いや就職を目指すコツをわかりやすく解説」のコラムもご参照ください。

参照元

厚生労働省

報道発表資料「ニートの状態にある若年者の実態及び支援策に関する調査研究」

ニートと無職の違い

「無職」は仕事に就いていない人や状態すべてを意味します。決まった仕事に就かず、臨時で働いていたり求職活動をしていたりする場合も含むのが一般的です。何歳から何歳までという年齢の括りがなく、働く意思のある人も含める点がニートとの違いといえます。

日本のニートの人口と年齢別の割合

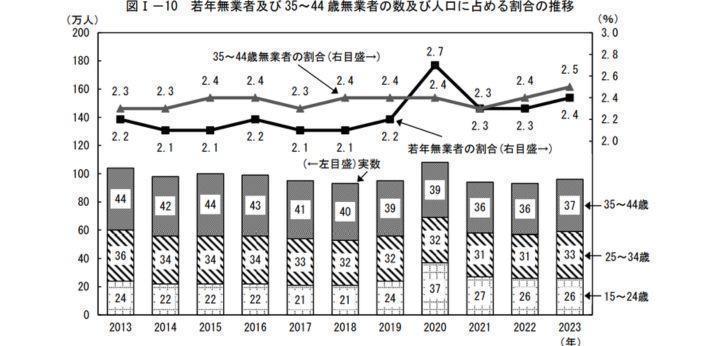

総務省統計局の「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要」によれば、2023年の日本で「ニート」と呼ばれる15歳から34歳までの若年無業者の人口は59万人でした。以下は同資料から引用したグラフです。

引用:総務省統計局「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要(2)若年無業者は2万人の増加(図Ⅰ-10)」

ニート(15歳から34歳までの若年無業者)の人口は、2022年が57万人だったのに対し、2023年になると59万人と2万人増加しています。

以下では、同資料の2023年における年齢別のニートの人口と割合を抜き出して表にまとめました。

| 年齢 | 人口 | 各年齢階級における若年無業者・無業者の人口に占める割合 |

|---|---|---|

| 15~24歳(若年無業者) | 26万人 | 2.0% |

| 25~34歳(若年無業者) | 33万人 | 2.5% |

| 35~44歳(無業者) | 37万人 | 2.3% |

参照:総務省統計局「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要(2)若年無業者は2万人の増加(表Ⅰ-15)」

各年齢階級における若年無業者・無業者の人口に占める割合を見ると、2.0~2.5%となっています。これは、おおよそ40~50人に1人の割合になるでしょう。より詳しいニートの現状について知りたい方は、「ニート人口の割合はどれくらい?現状を脱して就職する実践的な方法とは」をご覧ください。

参照元

総務省統計局

労働力調査(基本集計) 2023年(令和5年)平均結果

35歳以上でニートの状態にある場合の呼び方は?

35歳以上でニートの状態にある場合の呼び方には、「中年ニート」「無業者/中年無業者」などが挙げられます。明確な定義はなく、35歳以上だと一般的なニートの定義に含まれないことから、区別するために用いられているようです。45歳以上、50歳以上と年齢が上がっていけば「高齢ニート」と呼ばれる場合もあります。詳しくは、「35歳以上のニートが就職するには?呼び方や定義をご紹介!」のコラムも、あわせて参考にしてください。「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

「ニートでいるのは何歳まで許される?」と不安な場合に考えること

「ニートでいるのって何歳くらいまで許されるものだろう…?」と不安や疑問を感じている方もいるでしょう。「ニートの状態」に対する捉え方は人や状況によって変わるため、何歳までという決まりはありませんが、就職を目指している場合は30歳前後を目安に動き出すのがおすすめです。

就職を考えているなら20代のうちに行動することが大事

収入がないことによる経済的な不安や社会的な孤立など、将来的に苦労をしないよう、就職したい気持ちがあるニートの方は20代のうちに就活を始めることが重要です。年齢が若ければ経験を問わないポテンシャル採用の可能性が高く、挑戦できる仕事の選択肢が広い傾向にあります。

早めに就活をスタートすれば、「興味はあるものの、経験がない」という仕事にも挑戦しやすいでしょう。

30歳以上になるとニートから就職しにくくなる傾向がある

30歳以上になると「企業から経験・スキルが求められやすい」「ニート期間を不安視されやすい」といった理由から、20代よりもニートの状態から就職しにくくなる傾向があるようです。30代で就職活動を成功させるためには、主にニート期間に関する企業の懸念点を払拭できるよう対策する必要があります。

30代でニートからの社会復帰を目指して就活を始めたい方は、「30代ニートから就職できる?エージェントを利用するメリットをご紹介!」のコラムもぜひ参考にしてみてください。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。適性に合わない仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「性格でわかる私の適職診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

ニートのままでいるとどうなる?考えられるデメリット

この項では、ニートのままでいた場合に発生しうるデメリットを解説します。ニートの状態を長く続けた場合、「生活が不安定になりやすい」「就職が難しくなる」といったリスクやデメリットが考えられるでしょう。

「何歳までニートでいても大丈夫?」「このままでいると将来はどうなるの?」というような不安を感じている方は、将来について考える際の参考にしてみてください。

収入を得られないため生活が不安定になる

ニートの状態だと基本的に自分でお金を得られないため、生活が不安定になりやすいでしょう。たとえば、親に生活を支援してもらっている場合、親が高齢になって働けなくなれば、自分で稼がなくてはいけない状況に陥る可能性があります。

しかし、金銭的サポートが受けられなくなってから働きたいと思っても、年齢が上がっていたり正社員未経験だったりすると、すぐには就職先が見つからないことも。自分で収入を得る手段がないことで生活に困るリスクが考えられるでしょう。

ニート期間が長引くと就職が難しくなる

ニートの状態が長引けば、就職がより厳しくなる可能性があります。年齢が上がるとスキルや経験を問われやすいことから就職先の選択肢が狭まるため、希望の仕事に就きづらくなるだけでなく、就職自体が困難になる恐れがあります。

社会的信用を得にくく人生設計をしづらくなる

ニートのままでいるデメリットとして、社会的信用を得にくく、人生設計をしづらいことが挙げられるでしょう。仕事に就いていない状態では、家や車のローン、クレジットカード発行などに伴う審査に通りにくいため、できることの範囲が狭まる傾向にあります。

また、そのような状況が経済面や将来への不安につながれば、結婚や家を建てるなど、まとまったお金が必要になるライフイベントに対して消極的になってしまう可能性もあるでしょう。

周囲との接点が減り孤独を感じやすくなる

ニートの状態が長くなると、人によっては周囲との接点が減り、孤独を感じやすくなることも考えられます。働いていれば、多少なりとも仕事上の付き合いや他者とのコミュニケーションが発生するもの。ニートの状態が続くと他者と交流する機会が減少することも考えられるため、社会との接点を感じにくい状況になる可能性があるでしょう。

また、人によっては、就職や結婚した友人と話しが合わなくなり疎遠になってしまう場合も。ニート期間が長期にわたれば、「社会から取り残されている気がする」「気軽に相談できる相手がいなくなった」というような孤独感につながる可能性があります。

ニートを続けるとどうなるのか疑問や不安を抱いている方は、「ニートとひきこもりの違いは?このままだとどうなる?末路や脱出方法を紹介」のコラムもあわせてご覧ください。

ニートを続けるメリットはある?

ニートを続けるメリットとしては、「自由な時間を確保しやすい」ことが挙げられるでしょう。仕事をしていないとその分自由な時間ができやすいため、趣味や自己研鑽など、自分の好きなことに時間を使えます。

また、働いていると多少なりとも責任を伴うため、プレッシャーやストレスを感じる可能性も。ニートとして生活している場合はそのような重圧を背負う必要がなく、心穏やかに日々を過ごせるでしょう。

ただし、ニートを続けるのは金銭面でのリスクがあり、将来的なことを考えるとデメリットのほうが大きくなる可能性があります。

ニートからの社会復帰を目指すときの主な選択肢

ニートから社会復帰を目指す際の主な選択肢には、「正社員として就職する」「アルバイトから正社員登用してもらう」などが挙げられます。以下でご紹介する以外にも多様な選択肢があるため、自分に合ったやり方を考えてみましょう。

ニートからの社会復帰を目指すときの主な選択肢

- 企業の正社員として就職する

- アルバイトからの正社員登用を目指す

- フリーランスや起業の道を進む

1.企業の正社員として就職する

企業の正社員として就職することで、ニートからの社会復帰を目指す選択肢があります。

正社員は雇用や収入が安定しているのがメリット。さらにキャリアアップの機会が多かったり、賞与がもらえたりすることから、アルバイトのときよりも収入アップが期待できるでしょう。

正社員就職の可能性を高めるには、求人探しの視野を広くもち、念入りに選考対策を行うのがポイントです。後述の「ニートから正社員就職を叶えるための5つのポイント」で詳しく解説しています。

2.アルバイトから正社員登用を目指す

アルバイトとして仕事を始め、将来的に正社員登用制度を活用して就職するのも選択肢の一つです。

正社員登用制度とは、企業が非正規社員を正社員雇用に切り替える仕組みのこと。一定の勤務歴や実績がある場合に登用対象となる傾向にあるようです。企業によって制度の有無や登用までの流れなどは異なるため、アルバイト先を探す際に確認してみましょう。

アルバイトの場合は何歳まで応募できる?

アルバイトに応募する場合は、正社員よりも採用ハードルが低くなる傾向にあるため、一概に「応募できるのは何歳まで」とは断言できません。ただし、体力を必要とするアルバイトの場合は、年齢が上がるほど選考に通りにくくなる可能性があります。

職種や業界などにもよりますが、体力を必要としないアルバイトの場合は、何歳からでもチャレンジしやすいでしょう。

3.フリーランスや起業の道を進む

社会復帰の選択肢には、フリーランスとして働いたり自分で事業を始めたりする道もあります。

フリーランスや起業の場合、基本的に自分の裁量で物事を決められるため、比較的自由度の高い働き方ができるでしょう。ただし、確実に稼げる保証はなく、仕事上のトラブルも自分だけで解決する必要があります。フリーランスとしての働き方や起業を考えているニートの方は、メリットとデメリットを踏まえたうえでよく検討しましょう。

ニートからいきなり正社員になるのが不安なときは?

ニートからいきなり正社員になることに不安を感じている方は、「インターンシップに参加する」「アルバイトやパートから始める」といった方法で働くことを体験したり、徐々に慣れていったりするのがおすすめです。インターンシップは学生や在職中の社会人を対象とするものが多いですが、なかには正社員経験がない・浅い人を対象とするものもあるので、自分の条件に合ったインターンシップを探してみましょう。

アルバイトには、1ヶ月の短期バイトや1日だけの単発バイトもあります。働くことが不安でも「1日だけなら」「1ヶ月だけなら」と思えば、ニートの状態から社会復帰へ向けた一歩を踏み出しやすくなるでしょう。

ニートから正社員就職を叶えるための5つのポイント

ニートからの正社員就職を叶えるためのポイント

- 生活リズムを整える

- 広い視野で仕事を探す

- 仕事に結びつく資格やスキルを得る

- 選考書類はマナーを守って作成する

- 面接対策を十分に行う

1.生活リズムを整える

「現在不規則な生活になっている」というニートの方は、就職後を想定した生活リズムに変えてみるのも有効です。

一般的な企業は9時ごろに始業し、18時ごろに終業します。普段から昼間に寝ているような生活をしていると、就職したときに生活リズムが合わず体調を崩したり、寝坊して遅刻したりする恐れもあります。乱れた生活リズムを元に戻すためには、ある程度の期間が必要になるでしょう。何週間か様子を見つつ、少しずつ起きる時間や寝る時間を早めていくのがおすすめです。

また、就活では説明会に参加したり面接に行ったりするので、体力が必要になることもあります。規則正しい生活のほかに、栄養バランスの良い食事も心掛け、就職するための体づくりをしておきましょう。

2.広い視野で仕事を探す

ニートからの就職を目指す場合は、人気の企業や業界だけでなく、幅広い視野をもって仕事を探すことが大切です。業界と職種それぞれに目を向けてみたり、自分の希望以外の分野に注目してみたりすることで、思いがけない仕事が見つかることもあるでしょう。

「自分に向いている仕事は●●だけな気がする」「なんとなく仕事が大変そうなイメージがあるから」といった先入観や思い込みで仕事を探すと、自身の可能性を狭めかねません。視野を広くもち多方面から仕事探しをすることが、正社員就職を成功させるポイントです。

ニートから挑戦しやすい業界・職種は?

ニートの方が未経験から挑戦しやすい業界・職種には、配送業界や営業職などが挙げられます。これらの業界・職種は人手不足な傾向にあり、経歴やスキルを問わない求人が多いのが特徴です。配送業界は、近年のインターネット通販の拡大でニーズが高まり、人手を必要としている傾向があります。体力に自信がある方は挑戦してみるのがおすすめです。運転免許が必要ですが、企業によっては運転免許取得支援制度を設けていることもあるので、所有していない場合も挑戦しやすいでしょう。

営業職は新しいお客さまを勧誘するスタイルのほか、すでに取引のあるお客さまと継続してやり取りをするスタイルもあります。興味がある方は、自分に合ったスタイルの営業職を検討してみましょう。

3.仕事に結びつく資格やスキルを得る

仕事や収入源につながるような資格・スキルを得るのも手です。専門的な資格を取ったり業務に役立つ知識・技術を身につけたりすれば、ニートから社会復帰する糸口になりうるでしょう。自分のアピール材料にもできるため、就職活動で有利になる可能性もあります。

ただし、「とりあえずなんでもいいから」と闇雲に資格やスキルを得るのは避けたほうが無難です。あとになって進みたいと思った道で活用できず後悔したり、かえって社会復帰に時間がかかったりする恐れがあります。自己分析や業界研究などを行い、就きたい仕事を明確にしたうえで、その道に活かせるような資格・スキルの獲得を目指すのがおすすめです。

4.選考書類はマナーを守って作成する

履歴書や職務経歴書などの選考書類はマナーに沿って作成しましょう。選考書類を作成するうえでの基本マナーが守れていないと書類選考を突破しにくくなり、「いつまでたっても面接まで進めない…」といった状態に陥る可能性もあります。

履歴書や職務経歴書には基本的な書き方や作成する際の注意点があるため、作成方法に自信がないニートの方は事前に確認してから書くようにしましょう。「ニートの履歴書の書き方を例文つきで解説!就職活動を成功に導く方法とは?」のコラムでは、履歴書の書き方を詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

5.面接対策を十分に行う

就職活動を成功させるために面接対策は欠かせません。「面接なんて受けたことない」「人と話すことが苦手」という場合は、面接マナーを確認する、想定される質問への回答を用意しておくなど念入りな準備をしておくのがポイントです。

面接対策をするときは、本番をイメージした練習も行いましょう。繰り返し練習することで自信をつけておけば、本番での緊張を軽減でき、自分がアピールしたいことをきちんと伝えられるようになります。「自分の面接対応に不安がある」「面接が怖いから就職活動に踏み切れない」というニートの方は、就職エージェントを活用するのも手。プロ視点のアドバイスがもらえるため、より有効な面接対策ができるでしょう。

就職に向けて自分のアピールポイントを洗い出そう

正社員を目指すニートの方は、就職に向けて自分のアピールポイントを洗い出しておくのがおすすめです。就活では、自己PRを求められたり長所を聞かれたりすることがあります。自分の良さや強みをあらかじめ把握しておけば、選考でも自信をもって受け答えできるでしょう。「自分の強みが分からない」「一人でアピールポイントを見つけるのが難しい」とお悩みの方は、ぜひ就職エージェントのハタラクティブにご相談ください。キャリアアドバイザーがあなたの強みを見つけるお手伝いをいたします。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

就職したいニートの方におすすめの就職支援サービス

正社員になりたいニートの方は、就職支援サービスを積極的に活用すると、よりスムーズな社会復帰が叶うでしょう。ハタラクティブの独自調査「若者しごと白書2025」によると、18~29歳の正社員とフリーターの方が、就職・転職活動で用いた企業探しの手段・利用サービスの上位は以下のとおりでした。

| 順位 | 正社員 | フリーター |

|---|---|---|

| 1位 | 求人サイトや就職・転職情報サイト | 求人サイトや就職・転職情報サイト |

| 2位 | 就職・転職エージェント | ハローワーク |

| 3位 | ハローワーク | 就職・転職エージェント |

参照:ハタラクティブ「若者しごと白書2025(31p)3-6. 就職先探しの手段・利用サービス」

ここでは、上記に挙げられた求人サイトやハローワーク、就職エージェントなど、おすすめの就職支援サービスを4つご紹介します。

参照元

ハタラクティブ

若者しごと白書2025

ハローワーク

ハローワークとは、厚生労働省が運営する雇用関連サービス機関で、誰でも無料で利用できます。正式名称は「公共職業安定所(職安)」です。詳しい利用案内については、厚生労働省の「ハローワーク」で詳細をご確認ください。

ハローワークで受けられる主な就活関連サービスは、職業相談・紹介や職業訓練の申し込みなど。求職活動に対応する窓口職員が在籍しており、就活の疑問や悩みなどを相談できます。管轄地域に所在する企業の求人が豊富な傾向にあるため、地元で仕事を探しているニートの方にも向いているでしょう。

参照元

厚生労働省

ハローワーク

ジョブカフェ

ジョブカフェは、都道府県が主体となって運営する若者向けの就職支援施設のこと。正式名称は「若年者のためのワンストップサービスセンター」です。厚生労働省の「ジョブカフェにおける支援」によると、46都道府県に設けられており、なかにはハローワーク併設のジョブカフェもあります。

ジョブカフェでは地域に根差した就職セミナーや職場体験があるため、「自分に合った仕事が分からない/探したい」というニートの方は一度利用してみるのがおすすめです。そのほかにも、職業相談・紹介、保護者向けのセミナーといったサービスも展開しています。地域によってサービス対象年齢は異なるものの、原則15歳から34歳までを対象としているようです。

参照元

厚生労働省

ジョブカフェにおける支援

求人サイト

求人サイトとは、求人情報をまとめたwebサイトをいいます。インターネット環境があればスマホやパソコンからいつでもアクセスできるため、時間や場所によらず仕事を探せる利便性が魅力です。勤務地や雇用形態、給与、職種など細かく条件を設定した求人検索が可能で、自分の希望に合った仕事を見つけやすいのもメリットでしょう。

ただし、第三者によるサポートはないので、求人への応募や企業とのやり取りなどはすべて自分で行う必要があります。一人で就職活動を進めることに不安がある方は、ハローワークや就職エージェントなどと併用すると良いでしょう。

就職エージェント

就職エージェントは、民間企業が提供する就職支援サービスです。キャリアアドバイザーがマンツーマンで自己分析のやり方を教えてくれたり、選考対策をサポートしてくれたりします。また、企業とのやり取りも代行してくれるので、「うまく対応できるか不安…」というニートの方にもおすすめです。

就職事情に詳しいプロのアドバイスを受けられるため、よりスムーズに、かつ安心感をもって就活を進められるでしょう。就職エージェントによってサービスの内容や対象者、得意分野は異なるため、自分に合ったエージェントを選ぶことが大切です。

エージェントを利用してニートから就職した人の体験談

歌が好きで音楽系の専門学校に通い、卒業後は自分探しのために1年ほど海外を回っていたK・Kさん(23・男性)。何をしたいか分からなくなっていた中、正社員として就職できるか相談する目的でハタラクティブに登録したそうです。

「ハタラクティブに登録してよかったと思います。応募可能な正社員の求人を紹介してくれて、自分の長所も引き出してくれるので、自信がつきました。今は正社員として就職し、楽しい仲間と毎日楽しく働けています」

就活支援や面接対策を希望する方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。

ハタラクティブでは、「未経験OK・歓迎」の求人を多数扱っているのが特徴。就職経験のないニートの方や職歴に自信がない方への求人紹介が可能です。やりたい仕事が見つからない場合でも、プロのキャリアアドバイザーが丁寧なカウンセリングを行い、一人ひとりの適性やお悩みに合った求人をご紹介いたします。

また、履歴書の添削や伝わりやすい話し方など就活を基礎からしっかりとサポート。働くうえでの適性を1分間で調べられる適職診断も受けられます。サービスはすべて無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ニートは何歳まで?とお悩みの方のQ&A

ニートからの就活がうまくいくか不安に感じている方もいるでしょう。ここでは、ニートから就職するにあたってのお悩みをQ&A方式で解決していきます。

ニートは何歳までが該当しますか?

厚生労働省の「ニートの状態にある若年者の実態及び 支援策に関する調査研究 報告書 1.本調査研究の趣旨」によると、ニートは「職に就かず、又求職活動もせず、通学もしていない15歳から34歳の無業者」のため、34歳までが該当するといえるでしょう。

ニートについて詳しく知りたい方は、このコラムの「ニートは何歳から何歳まで?」でも解説しているので、ご一読ください。

参照元

厚生労働省

報道発表資料「ニートの状態にある若年者の実態及び支援策に関する調査研究」

ニートのままだと周囲からどのように見られますか?

ニートのままで生活している場合、その期間が長くなるほど周囲の人の不安も大きくなる可能性があります。たとえば親の場合は「いつまで社会復帰できるのか」「自分たちがいなくなった後にどうなるのか」といった懸念が出てくるでしょう。

また、友人や恋人の場合は、社会経験の違いから話が合わなくなっていく恐れも。就職して社会に出る経験を積むことで、周囲からの信頼を得られたり、良好な関係の構築に繋がったりする可能性があるでしょう。

ニートから脱出するなら何歳までが良いですか?

ニートから就職を考えている場合、できるだけ20代のうちに就活を始めるのがおすすめです。30代になると経験やスキルを求められる傾向があるため、未経験からの就職が難しくなってくる可能性があります。20代の場合、経験よりも人柄やポテンシャルを見られることが多いため、早いうちに行動に移しましょう。

ポテンシャル採用については、「ポテンシャル採用とは?何歳まで適用される?新卒・中途との違いも解説」のコラムをご覧ください。

詳しくは、「ニートから抜け出すには?その方法や就職活動のコツを世代別に紹介」のコラムをご参照ください。

ニートから就職しやすい企業や職業はありますか?

人手不足の業界に属する企業や専門資格・高度なスキルを必須としない職業であれば、ニートから就職しやすいでしょう。たとえば、配送業界やIT業界などは需要の高まりに対して供給が追いつかず人材が不足しがち。そのため、未経験OKの求人が多かったり入社後のサポート体制が整っていたりする傾向にあります。

経歴に自信がないニートの方が挑戦しやすい仕事については、「ニートが働きやすい職種とは?おすすめの仕事をご紹介!」のコラムも参考にしてみてください。

ニートが仕事を見つけるには、どのような方法がありますか?

ハローワークや就職エージェント、ジョブカフェなどを活用する方法があります。

自分一人で就活を進めるのではなく、第三者の意見も取り入れると就職につながりやすくなるでしょう。詳しくは、「就職の相談はどこでできる?支援内容や就活で効果的に活用するコツも解説!」のコラムでご紹介しています。

ニートから正社員就職を目指したい方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。経験豊富なキャリアアドバイザーが専任で付き、仕事探しや選考対策を徹底的にサポートいたします。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

未経験OK!手厚い教育体制のある企業で携帯電話の販売職を募集☆

携帯販売職

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 258万円~361万円

未経験OK!ヨガスタジオで運営も担うインストラクターを募集☆

ヨガインストラクター

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 288万円~403万円

スキル・経験不問!ノルマなし◎携帯電話ショップの販売スタッフを募集

販売スタッフ

福岡県

年収 222万円~311万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

フォロー体制充実☆携帯電話の販売代理店でショップスタッフのお仕事!

ショップスタッフ

埼玉県/千葉県/東京都/神奈川…

年収 270万円~377万円