大学を辞めたあとの選択肢は?後悔しない人生を送るために考えること

大学を辞めたあとの選択肢が分からず、進路に迷っている方もいるでしょう。大学を辞めたあとの人生を後悔なく送るには、選択肢を知り、計画を立てたうえで行動することが大切です。

このコラムでは、中退後の進路の選択肢に加え、大学を辞めたあとに正社員就職を目指す際のポイントを解説します。「大学中退するかどうか」「大学を辞めたあとの人生」について悩んでいる場合は、ぜひ参考にしてみてください。

強みをかんたんに発見してみましょう!(所要時間:30秒)

就職でお困りではありませんか?

当てはまるお悩みを1つ選んでください

大学を辞めたあとの6つの選択肢

大学中退後の選択肢は辞める理由によって変わりますが、別の大学への進学や仕事に就くことが例として挙げられるでしょう。ここでは、大学中退後の主な選択肢を紹介します。

大学を辞めたあとの選択肢

- 別の大学や専門学校に入学する

- フリーターとして働く

- 正社員として働く

- 資格を取得する

- 公務員試験を受ける

- 起業する

1.別の大学や専門学校に入学する

大学を辞めたあとは、ほかの大学に編入したり専門学校に入学するのも選択肢の一つです。新しい専攻の授業を受けたり実践スキルを身につけたりすることで、仕事に就く際に活かせる強みやスキルも得られるでしょう。

自分の学びたいことが明確なら、大学中退後の人生でもう一度学生生活をスタートするのも手です。学校を選ぶ際は、ミスマッチを繰り返さないよう、情報収集を念入りに行いましょう。

2.フリーターとして働く

大学を辞めたあと、フリーターとしてアルバイトで生活する選択肢もあります。フリーターは、時間の融通が利きやすいのがメリットです。最低限の生活費を確保しつつ、今後の仕事や将来をじっくり考えたい方におすすめの選択肢です。

ただし、キャリアの観点から見ると、企業や職種によってはフリーター歴が長引くことで、就職や転職が不利になる可能性もあります。将来的に仕事に就くことを考えているなら、フリーターとして働く期間を「半年間だけ」「△△円貯まるまで」と明確に決めておくことが賢明といえるでしょう。

3.正社員として働く

大学を辞めたあと、就活をして仕事に就くのも手です。

正社員はフリーターとは異なる無期雇用契約のため安定しているほか、昇給やボーナスのチャンスがあり、研修制度でスキルアップも目指しやすいメリットがあります。また、一定の収入が保障されているため、社会的信用があり、クレジットカードやローンの審査がとおりやすいといえるでしょう。大学中退後の人生で安定した生活を送りたい方は、正社員として仕事に就くのがおすすめです。

就活の方法が分からない方へ

大学を辞めたあと、「仕事に就きたくても何から始めれば良いか分からない」という場合は、就職エージェントに相談してみるのがおすすめです。若年層向け就職エージェントのハタラクティブでは、大学中退の方や就業経験がない方の就職サポートを実施しており、キャリアアドバイザーとマンツーマンで内定を目指せます。まずはお気軽にご相談ください。

4.資格を取得する

大学を辞めたあとの時間を、資格取得の勉強にあてるのも一つの方法です。

取得する資格は、将来の仕事ややりたいことに役立つものを選びましょう。大学を辞めたあとの人生で自分が目指す進路とかけ離れた資格はアピール材料になりにくかったり、難易度が高過ぎると長い勉強時間が必要になり就活を始める時期が遅くなったりする可能性があります。

たとえば、「パソコンを使用する事務職ならMOS」「経理事務を目指すなら簿記2級以上」といったように、自分の希望する仕事に合わせて資格を選びましょう。

資格を取得する強み

資格取得は就活をするうえでのアピールポイントを得られるだけでなく、業務に必要な知識を先に学べる強みもあります。また、就活の前に資格を取得することで、その分野に強い関心があることをアピールできるでしょう。

就活に役立つおすすめの資格が知りたい方は、「大学中退者の資格取得におすすめなのは?就職で有利にはたらくものをご紹介」のコラムで解説しているので、あわせて確認してみてください。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

5.公務員試験を受ける

大学を辞めたあとも、公務員試験を受けられます。公務員試験には「高卒程度」「大卒程度」といった試験区分がありますが、学歴ではなく難易度を表しているため、年齢制限や欠格条項に当てはまらず、そのほか受験資格を満たしていれば両方受けることが可能です。

大学を辞めたあとに公務員を目指す方は、「大学中退者は公務員になれる?面接の通過方法や給料事情をご紹介!」のコラムも参考にしてみてください。

6.起業する

大学を辞めたあとは、起業も選択肢の一つ。現在は、資金援助を募れるクラウドファンディングや格安で借りられるコワーキングスペースなど、起業時に役立つサービスが存在します。

ただし、起業後に事業が成功するとは限りません。起業するには多少のリスクを伴う可能性があるため、一時的な感情で始めるのではなく、十分に検討・計画したうえで行動に移しましょう。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

大学を辞める5つの理由

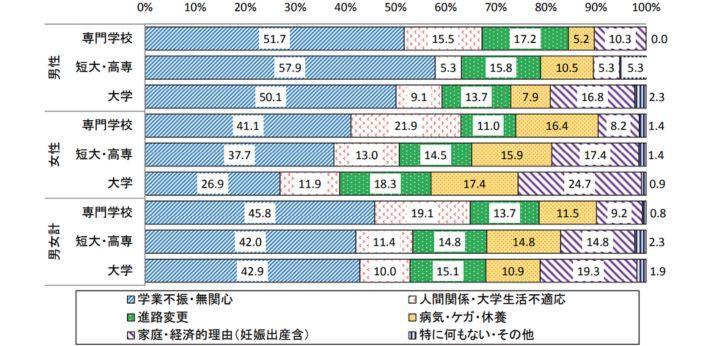

独立行政法人労働政策研究・研修機構の「大学等中退者の就労と意識に関する研究」によると、大学を辞める理由には学業不振や経済的困難、進路変更、病気・ケガ、人間関係などがあるようです。

引用:独立行政法人労働政策研究・研修機構「大学等中退者の就労と意識に関する研究(図表2-10 最も重要な中退理由)(p.74)」

以下で、それぞれの理由を詳しく解説します。

1.単位を落としてしまった

大学中退理由で最も多い項目は、「学業不振・無関心」で全体の42.9%です。「授業のレベルが高くてついていけない」「授業がつまらず、意欲的に取り組めない」といった状況が挙げられます。

入りたい大学ではなく、入れる大学を選んで進学した結果、授業に興味をもてない場合もあるでしょう。なかには、サークル活動やアルバイトに熱中して、学業が疎かになる場合も考えられます。結果的に単位を落として進級できず、退学を選択するようです。

2.経済的に厳しく学費を払えない

「学業不振・無関心」の次に多い中退理由が、「家庭・経済的理由」で全体の19.3%です。家庭環境の変化や両親の仕事の影響で学費を納めるのが難しくなり、退学せざるを得ないことが考えられます。

3.進路を変更した

15.1%の方は、「進路変更」を理由に大学を中退しています。取得したい資格やほかに学びたいことができたことで、別の大学や専門学校に入学したり、海外留学をするようです。なかには、大学在学中に仕事を始めたり就職したい気持ちが強くなったりすることで、中退する方もいるでしょう。

4.病気やケガで大学に通えなくなった

病気やケガのために大学中退を選んだ学生は、全体の10.9%です。「病気による長期入院」「持病の悪化」「ケガをして通えなくなった」などの理由で中退を選択しています。

5.大学の環境が合わない

全体の10%は、「人間関係・大学生活不適応」という理由で大学を中退していることが分かるでしょう。人間関係がうまくいかなかったり、大学生活が入学前に抱いていたイメージと違ったりすると休みがちになり、大学へ通うのが億劫になって中退を選ぶ学生もいるようです。

「大学中退の理由ランキング!面接や履歴書での伝え方・書き方も紹介」のコラムでは、履歴書への中退理由の書き方や、面接で辞めた理由を聞かれた際のケース別の回答例を解説しています。履歴書や面接に不安がある方は、大学を辞めたあとの人生をスムーズに進めるために、ぜひチェックしてみてください。

参照元

独立行政法人労働政策研究・研修機構

調査シリーズNo.138 「大学等中退者の就労と意識に関する研究」

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

就活における大学中退者と大卒の3つの違い

大学中退者と大卒者は、最終学歴や内定獲得の難易度のほか、就職後の給料が異なります。大学を辞めたあとの人生に影響する可能性があるので、それぞれの違いを把握しておきましょう。以下で詳しく解説するので、ぜひご覧ください。

1.最終学歴

大卒者の最終学歴は大卒で、大学中退者は高卒です。

求人の募集要項の学歴欄に、「大卒以上」と明記されていることがあります。大学中退者が就活する際、希望する企業の応募条件に「大卒以上」とあると、選考突破は難しいでしょう。

大学を辞めたあとは、大卒者に比べて仕事や就職先の選択肢が減る点に注意が必要です。

2.就職活動

大学卒業時に就活をする新卒者に比べて、大学中退者の場合は難しい可能性があります。日本の就活市場では、新卒一括採用が一般的な傾向があるためです。

大学中退者は、辞めた理由を面接で聞かれた際、誤魔化したりうまく説明できない場合、「計画性がない」「継続力がない」と面接官にマイナスイメージをもたれる可能性があります。面接官にポジティブな印象を与えるためにも、中退理由を明確に説明できるように対策をしておくことが大切です。

3.給料

大学中退者と大卒者では、初任給に差が生じる場合があるでしょう。

厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況(p.2)」によると、大卒の平均初任給は21万200円で、高卒の平均初任給は16万7,400円です。比較すると、約4万円の差があることが分かります。初任給は入社する企業によって異なりますが、一般的に大卒者のほうが高いと考えられるでしょう。

参照元

厚生労働省

令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

大学中退を考えた際にやるべき3つのこと

大学中退を検討する際は、「リスクを理解する」「家族に相談する」「大学を辞めたあとの人生を考える」の3つを行いましょう。それぞれ詳しく解説します。

大学中退を考えた際にやるべきこと

- 大学中退のリスクを理解する

- 中退の手続きをする前に家族に相談する

- 大学中退後の人生で何をするのか明確にする

1.大学中退のリスクを理解する

大学を辞める選択肢が頭に浮かび始めたとき、考えておきたいのが中退のリスクです。社会的信用や新卒採用枠の獲得など、大学を卒業することのメリットは多いため、「本当に辞めるのか」じっくり検討を重ねましょう。

2.中退の手続きをする前に家族に相談する

大学中退を決断するうえで避けられないのが、家族への相談です。「反対されるのではないか」「自分の進路を否定されるのではないか」という不安から、中退の話を切り出しにくい場合もあるでしょう。

大学中退手続きの際は、学校側が親に退学の事情を確認したり、書類への署名を求めることが一般的です。最終的には学生本人の意思が尊重されますが、事前の親への相談は必須と考えておきましょう。親に通知せずに退学手続きできる場合も、「家族と良好な関係を続けたい」「トラブルを避けたい」と思う場合は、きちんと話し合うのが無難です。

家族に相談すれば、大学中退以外の選択肢に行き着く可能性もあります。自分では気づかなかった視点でアドバイスをもらえることもあるでしょう。

3.大学を辞めたあとに何をするのか明確にする

大学を辞めたあとは、どのような進路を選択をしてもお金が必要です。ほかの大学への編入費用や専門学校の学費、資格取得費用、一人暮らしの生活費用など、アルバイト代でまかなえるものだけでなく、家族に相談しないと工面が難しい場合もあります。大学を辞めたあとの人生プランを決めておかなければ、経済的な面で悩む場合もあるでしょう。

アルバイトでまかなえる場合は、算出した金額を稼ぐのに必要な期間を考え、中退後のプランに含めます。大学を辞めたあとの人生を具体的にイメージしておけばトラブルを回避しやすくなるので、しっかり計画を練るのがおすすめです。

奨学金の手続きを忘れずに

奨学金制度を利用している方は、大学を辞めたあとに停止措置を忘れずに済ませる必要があります。また、貸与型の奨学金制度を利用している場合、貸与停止月の翌月から7ヶ月後に返済がスタートするので、注意が必要です。状況に応じて返済猶予措置を利用できるよう、奨学金を借りた機関に相談してみましょう。

大学中退の手続きの流れ

一般的な大学中退手続きは、まず、学務課に退学の旨を伝えて書類を提出。そして、面談で退学理由を話し、承認印がある退学届を提出します。そのあとに、退学許可通知書が届く流れです。

大学を辞めたあとの人生だけでなく、中退前の流れも把握しておきましょう。以下で各項目を詳しく解説します。

1.大学に退学したい旨を伝えて必要書類をもらう

学務課や教務課といった大学の窓口に退学したい旨を伝え、退学届、意見書などの必要書類をもらいましょう。なかにはパソコンから書類をダウンロードできる大学もあるので、ポータルサイトを確認してみるのがおすすめです。

2.必要書類を記入後窓口へ提出する

退学届や意見書などの書類に必要事項を記入します。退学届の記入項目は氏名や年齢、住所、電話番号、親の署名、退学理由などです。退学理由は学校側が判断しやすいよう詳細に書くのが望ましいですが、「一身上の都合」と書いても問題ありません。記入が終わったら捺印をして提出しましょう。

3.面談で退学理由を詳しく話して承認してもらう

大学によって担当教員や学部長との面談を実施する場合があり、退学理由を詳しく聞かれることがあるようです。窓口でもらう意見書は面談内容をまとめる書類のため、面談の最初に担当教員に渡しましょう。

4.承認印が入った書類と学生証を窓口に提出する

面談で退学が承認され、書類に承認印が押されると、退学届や意見書を学務課などの担当窓口へ提出します。学生証は、退学届を出すタイミングで返却することが多いようです。

5.2週間~1ヶ月後に退学許可通知書が届く

大学によって異なりますが、2週間〜1ヶ月後を目安に退学許可通知書が届くことが一般的です。上記の退学手続きの流れは、あくまで一例のため、必要な書類や要する期間は大学によって異なります。実際の流れは、大学の窓口に問い合わせましょう。

納めた授業料は基本的に返還されないので注意

大学によって状況は異なりますが、基本的には1年間の授業料をすでに納めている場合、大学を辞めたあとも返還されません。前期・後期で支払いが分かれているときも同様です。

大学を辞めたあとに正社員を目指せるのか

大学中退者も、選考対策を徹底して行えば正社員を目指せます。大学を辞めたあとに正社員を目指す場合、「大学中退の経歴が企業側にマイナスな印象を与えるのでは?」不安に思う方もいるでしょう。大卒を応募条件にする企業があるのは確かですが、すべての企業に当てはまるわけではありません。

若手を対象にした中途採用の場合は、学歴より意欲や将来性をはじめとするポテンシャル要素を重視していることがあるため、大学を辞めた方にもチャンスは十分にあります。

徹底した業界研究で視野の広い仕事探しをする

大学を辞めたあとに正社員を目指すなら、業界研究で中途採用に力を入れている企業を見極めることも大切。たとえば、ITや建設などの業界では、事業領域の拡大やニーズの高まりにより、若い年代を積極的に採用する傾向があるようです。これを踏まえて、自分の興味のある分野や強み、資格を活かせる業界から探すと仕事探しの幅が広がり、内定獲得につながりやすくなるでしょう。

先入観にとらわれず、広い視野で仕事を探すのが就活のポイントです。

自己分析を丁寧に行う

就活のベースとなる自己分析も重要な要素といえます。学生時代の経験を振り返り、印象的なエピソードを洗い出しましょう。エピソードから自分の強みをリスト化しておくと、履歴書作成や面接対策、求人探しのときに役立ちます。自分の強みや適性を理解したうえで仕事を探すとミスマッチも防ぎやすくなるため、徹底的に行いましょう。

「自己分析が大事!『やりたいこと探し』の方法とは」のコラムでは、自己分析の目的ややり方、注意点などを解説しているので、あわせて確認してみてください。

大学中退の理由を面接で聞かれたときの対処法

中退後に仕事に就きたい方に向けて、大学を辞めた理由を聞かれた際の、「正直に話す」「反省点を述べる」「入社後の抱負を明確に伝える」の3つのポイントを解説します。

1.大学を辞めた理由は正直に伝える

どのような中退理由があっても、面接では正直に伝えることが大切です。「採用担当者に好印象を与えたいから」と嘘の理由を伝えても、深掘りされたときに内容が一貫していないことで見抜かれる可能性もあります。嘘だと気づかれた場合、面接官に悪印象を与えかねません。内定を獲得できたとしても、入社後に学歴詐称がバレれば懲戒免職になることもあるので、嘘は避けましょう。

2.反省点を述べる

自分に非がある場合は、中退理由とともに反省の気持ちも伝えることが大切です。

「経済的に厳しかった」「大学に行く意味を見出だせなかった」「単位が不足して留年が確定した」など大学を辞めた理由はさまざまでしょう。ただ理由を述べるのではなく、反省点と今後に活かしたいことをあわせて伝えると、謙虚な気持ちが伝わるとともに、前向きな印象につなげられる可能性があります。

3.入社後の抱負を明確に伝える

面接前には企業研究を十分に行ったうえで、大学を辞めたあとの人生で経験や反省点のほか、自分の強みを活かした貢献の仕方を伝えましょう。ビジョンを明確に伝えられれば、入社後に活躍する姿をイメージしてもらいやすくなります。

企業研究のやり方は、「企業研究ってどうやるの?基本的なやり方と目的を解説」で解説しているので、参考にしてみてください。

大学を辞めた理由は深掘りされるのか

面接では、「なぜ大学中退を選んだのか」を聞かれることもあれば、「大学を辞めたことで感じていること」「大学中退の経験から得た学び」などを深掘りされる可能性があります。回答をまとめる際は、面接官の立場に立って納得できる内容にしましょう。

「大学中退理由は嘘でもいい?面接で『経済的理由』のように伝えるべき理由」のコラムでは、大学の中退理由を伝える際のポイントを解説しています。「大学を辞めたあとに就活を始めよう」と考えている方は、ぜひチェックしてみてください。

大学中退後の人生を成功させるには第三者に相談が鍵

「大学を辞めたあとの人生をどのように歩もう」と悩んでいる方は、家族や友達をはじめ、信頼できる人に相談し、アドバイスをもらいましょう。悩みを第三者に相談すれば、自分だけでは思い浮かばなかった選択肢や解決策を得られる可能性があります。

大学を辞めたあとに正社員就職を目指すのであれば、ハローワークや民間企業が運営する就職エージェントに相談するのも一つの方法です。求人サイトで検索・応募して自分一人で就活を進める方法もありますが、ハローワークや就職エージェントを利用すれば、担当者に直接質問したりアドバイスをもらえたりするため、不安を解消しやすくなるでしょう。

「仕事に就けるか不安」「大学を辞めたあとの就活は何から始めるの?」という方は、ハタラクティブにご相談ください。

ハタラクティブは、若年層に特化した就職・転職エージェントです。大学を辞めた方をはじめ、フリーターや既卒、第二新卒の方などの若年層を対象に、希望や経験に合う求人を紹介しています。人柄を重視する未経験可の求人も多数用意し、仕事内容や職場の雰囲気を知ったうえで応募できるのが特徴です。ハタラクティブでは、経験豊富なキャリアアドバイザーがマンツーマン体制で面接対策や応募書類の添削を実施。「自分に合う仕事が知りたい」「自己分析の方法が分からない」といった相談にも親身に解説します。1分程度でできる適職診断をはじめとしたサービスはすべて無料のため、まずは気軽にお問い合わせください。

大学を辞めたあとの人生に関するお悩みQ&A

大学を辞めたあとの人生で想定されるお悩みをQ&A形式で解説します。疑問解消に役立ててください。

大学を辞めたあとの最終学歴はどうなりますか?

大学を中退した場合、最終学歴は「高校卒業」となります。中退した教育機関は最終学歴にカウントされないので注意しましょう。

最終学歴に関する詳しい説明は、「最終学歴が中退の場合は履歴書にどう書く?学歴別に書き方を紹介します!」のコラムをご確認ください。

履歴書に「大学中退」と書かないとダメですか?

中退の事実を意図的に隠す行為は「学歴詐称」にあたります。発覚した時点で採用取り消しや懲戒解雇などの処分がなされる可能性もあるため、履歴書には中退の事実を正直に記載しましょう。

「中退歴は履歴書に書く?書かない?学歴詐称による影響と書き方の工夫」のコラムでは、履歴書を書く際のポイントを詳しく解説しています。就活で不利になりにくい中退理由の伝え方も掲載しているので、参考にしてみてください。

大学を辞めたあとに別の大学を再受験できますか?

別の大学への再受験は可能です。今の大学に在籍したまま再受験しようと考えている方は、中退や進学の手続きがスムーズにできるように、スケジュール調整や提出書類の準備を含めて計画を立てておきましょう。

再受験時の注意点や、試験を受けるまでの流れに関しては、「大学中退者が編入する方法や条件を解説!大卒の経歴を得て就職を目指そう」のコラムで詳しく解説しています。

大学を辞めたことを後悔しています…

改めて今後の人生について考えてみましょう。自己分析をして、将来の夢ややりたいことの棚卸しをするのもおすすめです。

「大学を中退したら正社員になれないのでは」という理由で後悔することもあるでしょう。しかし、「大学中退は後悔する?ポジティブな捉え方や就職への影響を紹介」のコラムで触れているように、面接で中退理由の説明ができる状態になれば、内定獲得できる可能性があるといえます。

大学を辞めたあとも就職できますか?

大学を辞めたあとも、正社員として就職できます。ただし、このコラムの「大学を辞めたあとに正社員を目指せるのか」や「大学中退者は新卒扱いになる?就活が厳しいといわれる理由と成功のポイント」のコラムで解説しているように、大卒を条件としている企業の求人に応募できない分、大学を卒業した方に比べて不利になりやすい傾向もあるようです。そのため、しっかりと選考対策をして就活に臨むようにしましょう。

就活のコツが分からない場合は、就職エージェントに相談するのも有効な手段。ハタラクティブでは、キャリアアドバイザーが丁寧に就職を支援します。1分程度の適職診断も用意しているので、ぜひご相談ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?

マーケティングアシスタント

東京都

年収 315万円~360万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?

営業

東京都

年収 328万円~374万円

未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集

企画営業職

大阪府

年収 252万円~403万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「学歴別」の記事一覧

- 「中退」についての記事一覧

- 「大学中退の就職活動」についての記事一覧

- 大学を辞めたあとの選択肢は?後悔しない人生を送るために考えること