高卒認定試験とは?高卒とは違う?試験費用や就活での活用方法を解説高卒認定試験とは?高卒とは違う?試験費用や就活での活用方法を解説

更新日

公開日

高卒認定は、高校中退などの方が高校卒業と同程度の学力を持つことを証明する試験

「高卒認定」という言葉は知っていても、詳しい資格の内容については知らない方は多いことでしょう。高卒認定は、正社員として働くために役立つ資格の一つで、取得することで多くのメリットが期待できます。

どのような資格なのか知りたい方のために、高卒認定の概要やメリット、取得方法を解説します。中卒で就職を検討している方におすすめのコラムです。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

高卒認定とはどんな資格?受験する意味はある?

高卒認定は「高等学校卒業程度認定試験」の略称で、文部科学省が実施する国家試験。高校を卒業していない方が、資格を取得することで高校卒業と同等以上の学力があることを証明できる制度です。

高卒認定は毎年8月と11月の2回行われ、合格すると高校を卒業した方と同じように大学や専門学校に進学したり、高卒以上が受験資格となっている資格にも挑戦したりできます。高校を中退したり、何らかの理由で高校に進学できなかったりした方だけでなく、外国籍の方も受験が可能です。

なお、2024年の第2回試験は「11月2日」と「11月3日」に実施されます。もし、受験する場合は、日程から逆算して学習スケジュールを立てましょう。

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

高卒認定を取得するメリット

高校を卒業していない方が高卒認定を取得する大きなメリットは、大学や専門学校などの高等教育機関に挑戦できることです。中卒から就職することも可能ですが、高等教育を受けていると就職に有利になる場合があります。

高卒認定資格を取得することで、一部の企業では高卒者と同じ待遇や扱いを受けられる場合もあります。その先の昇給や昇格、キャリアの選択肢といった点にも影響を及ぼす可能性が高く、高卒認定は取得する意味のある資格だといえるでしょう。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

高卒認定の受験概要

高卒認定は、16歳以上で高校を卒業していない人が受験できます。高卒認定試験の必須科目は、国語・数学・英語・歴史・地理・公共です。必須科目以外にも選択科目があり、最大で8~9科目の受験となります。

なお、試験の出題範囲は「中学生から高校1年生」の修了程度です。学年に対して修了範囲の定めがない日本史・世界史・現代社会については、高校の教科書すべてが出題範囲となるので注意しましょう。

合格の効力は18歳以上

高卒認定は16歳から受験できますが、合格の効力が出るのは合格者が18歳以上になってからです。なぜなら、国内の大学をはじめとする高等教育機関は、18歳以上が受験資格になるためです。

高卒認定試験の出願から受験までの流れ

高卒認定試験を受ける場合、以下の流れで受験します。

1.願書を提出する

高卒認定試験を受けるために、まずは願書を提出しましょう。高卒認定試験の願書は各都道府県の教育委員会から入手可能です。また、Webサイトからでも願書の提出は可能なので、文部科学省の公式サイトを確認してみてください。

2.受験票を確認する

願書を提出し受理されれば、受験票が文部科学省より郵送されます。受験日当日に持参するので、大切に保管してください。もし、書類や受験票に不備がある場合は文部科学省に問い合わせてみましょう。

3.本番の試験に臨む

受験表を受け取ったら、最後は本番の試験に臨みます。スマートフォンは時計として使えないので、必ず腕時計を持参するようにしてください。受験日当日は何らかのトラブルに巻き込まれても冷静に対応できるよう、時間に余裕を持って出発するのがおすすめです。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

高卒認定と高卒資格の違い

高卒認定と高卒資格の違いは、高校を卒業したかどうかです。

高卒資格は高校を卒業したことを表しており、高卒認定は高校を卒業してはいないものの同程度の学力を有することを示しています。どちらも大学などを受験したり、高卒が条件となっている仕事に応募したりすることが可能です。

ただし、大学や短大、専門学校などに進学しなかった場合は、たとえ高卒認定資格を保有していたとしても最終学歴は中卒です。高卒認定は、あくまでも学力の面で高校卒業程度と同等であることを示すもの。高校を卒業したことを証明する資格ではないので、注意しましょう。

高卒認定は意味ない?中卒・高卒・大卒の違い

高卒認定だけを持っていても、就職に有利にはなりません。高卒認定を取得し、大学や専門学校に進学して最終学歴が変わることで、はじめて就職に有利になると考えましょう。

中卒だと、応募できる求人に限りがあるのが実情です。企業によっては、「高卒以上」「大卒以上」など学歴制限を設けているところもあります。最終学歴が中卒だと、そもそも応募できる求人数が少なくなってしまい、なかなか希望条件に合う仕事が見つからないこともあるでしょう。

中卒の生涯年収

高校に入学したとしても、卒業していなければ最終学歴は中卒になります。同じような内容の仕事をしていたとしても、中卒は大卒者に比べて給料が低い傾向があり、待遇や生涯賃金に格差が出てしまいます。

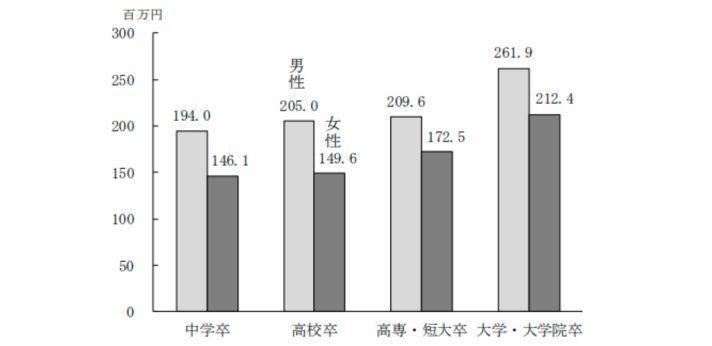

独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施している調査によると、中卒者の生涯賃金は男性で約1.9億円、女性で約1.5億円です。一方、大卒の男性は約2.6億円、女性は約2.1億円なので、大きく差があることが分かります。

※学校卒業後すぐに就職し、フルタイムで60歳退職を想定

高卒認定を取得して大学に入学し大卒として就職するのと、高卒認定の取得有無に関わらず中卒として就職するのでは、就職のしやすさだけでなく生涯の賃金にも大きな差がでることが分かるでしょう。

高卒認定の必要性

高卒認定を受けると、正社員として働く道が開きやすくなります。

厚生労働省が発表している「平成30年若年者雇用実態調査」によれば、最終学校卒業から1年間で正社員として勤務した人は、高卒が61.9%だったのに対し中卒は11.7%でした。卒業後の1年間で働かなかった人の割合も、高卒が6.2%であるのに対し中卒は16.1%と非常に多くなっています。

| 最終学歴 | 正社員として勤務 | 正社員以外として勤務 | 働いていない |

|---|

| 中学校 | 11.7% | 66.5% | 16.1% |

| 高等学校 | 61.9% | 30.7% | 6.2% |

| 専修学校(専門課程) | 71.8% | 25.5% | 1.8% |

| 高専・短大 | 74.7% | 21.9% | 1.9% |

| 大学 | 79.1% | 16.6% | 4.0% |

| 大学院 | 81.2% | 15.6% | 2.9% |

正社員以外で働いていた人は、中卒者が66.5%、高卒者が30.7%です。

同資料の「正社員以外の労働者として働いた理由」を見ると、「正社員求人が希望条件と合わなかった」が14.4%、「希望する会社で正社員の募集がなかった」が6.0%でした。

以上の結果から、高校を卒業していない方が正社員として就職や転職をしたいと考えているのであれば、高卒認定を受けておくと就活や転職活動を有利に進められることが分かるでしょう。

高卒認定の学習方法

高卒認定の学習方法は、独学以外に「通信教育を利用する」「予備校に通う」といった方法が挙げられます。ここでは、高卒認定の学習方法を解説します。

通信教育

自宅で学習を進めたい場合は、通信教育の利用がおすすめです。テキストやオンライン授業でコツコツと学べるでしょう。

働きながら学ぶ場合、予備校に通うのは難しいもの。仕事が休みの日や夜など、隙間時間に少しずつ進めましょう。

予備校

時間を確保してより合格の可能性を高めたいなら、予備校の利用がおすすめです。通う手間が発生するものの、スケジュールを組んでもらった状態で学習を進められます。

「一人で学習するのが苦手」という人には適した選択肢でしょう。

高卒認定試験の難易度と合格するポイント

文部科学省が発表している「令和4年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果について」によれば、令和4年度の高卒認定の受験者は1万7,154人、合格者は7,961人で、合格率は46.4%でした。なお、令和3年度の受験者は1万7,704人、合格者は8,097人、合格率は約45%だったので、そのあたりが合格ラインとみて良いでしょう。

高卒認定合格のポイント

高卒認定の合格率は45%ほどですが、「1科目以上合格した人」に限定するとその合格率は90%ほどまで高まります。このことから、高卒認定に合格するには「科目の多さ」に注目し、効率的に対策を行うのがポイントになるでしょう。

なお、高卒認定で1度でも合格した科目については、有効期限がないため次回の受験で免除となります。さらに、高校で修得した単位がある科目も受験対象外となります。

どの単位を修得しているか分からなくなってしまった場合は、高校に「単位修得証明書」の発行を依頼して確認してみてください。

満足できる就職を希望するなら

中卒で正社員として就職することは可能ですが、応募できる求人が少なかったり、勤務条件が希望とは異なったりすることもあります。少しでも自分が希望する条件に近い働き方を望むなら、高卒認定を取得して高等教育に進学するのがおすすめです。中卒より高卒、高卒より大卒と、学歴に比例して応募できる求人の幅が広がります。

高卒認定を取るか悩んでいる、高校は卒業しているけど就職先で困っているなど、学歴に関する就職相談ならハタラクティブにお任せください。

ハタラクティブは、学歴や経歴に不安がある方を中心に就職支援を行っている就職・転職エージェントです。学歴や経歴を問わない求人の紹介が可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせいただきましたら、専任アドバイザーによる就職カウンセリングからスタート。仕事に対する考え方や希望の働き方、適性に合った仕事のご紹介などを行います。

応募先が決まったら、一緒に応募書類を作成しましょう。アピールポイントや自己PRについてもお手伝いいたします。さらに、面接は日程調整から専任アドバイザーが対応。服装や基本的なマナーの確認も行い、初めての就職でも安心して臨めるようお手伝いいたします。ご利用に際して料金は一切いただきません。お気軽にお問い合わせください。

高卒認定に関するQ&A

最後に、高卒認定に関してよくある疑問や質問をまとめました。高卒認定を受験しようか検討している方は、ぜひ参考にしてください。

そのようなことはありません。高卒認定試験は意味のある試験だと言えます。まず、高卒認定試験を受けることで中卒者でも大学や専門学校を受験できるようになる点です。

このコラムの「高卒認定試験の難易度と合格するポイント」でも解説しているように、高卒認定試験の合格率は約47%となっています。2人に1人は不合格になっており、きちんと勉強しなければ合格は難しいでしょう。

合格には高校卒業と同等以上の学力が求められるので、自分の学力を把握することでおおよその難易度が分かるはずです。