職務とは?具体的な種類は?言葉の意味や職務経歴書の書き方を解説

「職務」とは何を指す言葉なのか、その意味を明確に理解しておきたい方もいるでしょう。職務とは、企業から個々に与えられた仕事や役割を指します。このコラムでは、職務の意味や似ている言葉との違い、職務の具体的な種類を解説。自分の職務を理解するメリットや理解しない場合のリスクも紹介します。また、職務経歴書の書き方についてもまとめているので、「職務」への理解を深めたうえで、採用担当者の目を引く職務経歴書を作成しましょう。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

就職でお困りではありませんか?

当てはまるお悩みを1つ選んでください

職務とは?

「職務」とは、担当する仕事や務め、役目という意味をもつ言葉で、読み方は「しょくむ」です。ここでは、「職務」の意味を詳しく解説するとともに、混同しやすい「業務」という類義語を用い、使用方法や例文を示して違いを確かめていきます。

「職務」の意味

職務とは、「会社を構成している社員一人ひとりが受け持つ仕事」のことで、担当業務をこなすために果たすべき務めとも考えられるでしょう。

具体的な仕事内容というよりは、「役割」「その仕事を担当すること」といった概念的なもの。たとえば、販売職なら「顧客に商品を売る」のが業務、「販売数を増やして会社に利益をもたらす」「多くの人に買ってもらい企業・ブランドのファンを増やす」のが職務と捉えられます。

職務と業務の違い

一人ひとりが受け持つ仕事や役割のことを指す「職務」に対し、「業務」は日々取り組むルーティンワークなどの仕事内容を指すのが一般的です。管理職の場合、部下を指揮・管理し企業の成長に貢献するのが職務。一方で、組織をマネジメントしたり、予算や進捗、労務の管理をしたりするのが主な業務です。

職務と業務は同じ意味で使われがちですが、「会社のために果たしている務め」と「毎日行っている仕事」に分けて考えると違いを理解しやすいでしょう。

「職務」の使い方・例文

「職務」を使った例文として、以下のようなものがあります。

- ・部長は職務上の権限でその申し出を許可した

- ・副会長が会長の職務を代行する

- ・職務を遂行するうえで欠かせないスキルを習得する

また、「職務分掌」「職務給」「職務怠慢」といった慣用句や熟語も存在し、ビジネスの場でよく見聞きするでしょう。

「業務」の使い方・例文

「業務」を使った例文として、以下のようなものがあります。

- ・来月から担当業務が変更する

- ・業務効率を高めて残業時間を減らす

- ・彼はその業務に対して3年以上の実務経験がある

職務と同様、業務にも「業務管理」「業務上過失」「業務提携」などのさまざまな慣用句や熟語があるため、意味や使い方を知っておくとビジネスシーンで役立つでしょう。

職務と業務の関係性

「職務」と「業務」は密接な関係にあるため、会社から与えられた任務や役割である職務を意識したうえで、日々の業務に取り組むことが重要です。自分の職務を正しく理解すれば業務に対する姿勢や意識に変化が生まれ、より大きな成果につながるでしょう。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

職務と混同しやすい言葉

職務と似た言葉に、「職種」「職責」などがあります。言葉によって示す意味が異なるため、誤用しないように以下で違いを確認しましょう。

| 類義語 | 意味 |

|---|---|

| 職務 | 社員一人ひとりが受け持つ仕事や役割 |

| 業務 | 日々取り組むルーティンワークなどの仕事 |

| 職種 | 職業の種類 |

| 職責 | 業務を遂行するうえで発生する責任 |

| 任務 | 任命されて行う仕事や役割 |

| 役職 | 組織での地位や位置づけ |

| 職位 | 組織での階級や立ち位置、役職よりも広い範囲を指す |

| 事業 | 会社や組織そのものが行っている仕事 |

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

職務の具体な種類

ここでは、業種別に分類した職務の具体例を紹介します。一口に「職務」といっても、その内容はさまざま。自身の職務を理解する際に参考にしてみてください。

管理職

課長や部長・店長といった管理職の職務として、以下が挙げられます。

- ・人材育成

- ・業務管理

- ・目標の管理

- ・スケジュール管理

- ・経営理念や運営方針の浸透

組織を育成・指揮する立場にある管理職は、部下の育成や業務・スケジュール管理などのマネジメント業務を中心に行っています。担当する業務が多く、その職務も多岐にわたるようです。

事務職

事務職の職務として、以下が挙げられます。

- ・書類の作成や処理

- ・データ入力

- ・電話、メール対応

- ・来客対応

一口に「事務職」といっても、一般事務や経理事務、医療事務など企業や部署によって業務内容は多岐にわたります。たとえば、上記の業務に加えて営業事務であれば営業職の補佐業務、医療事務であればレセプト作成業務といった専門的な職務を行っているようです。

販売職

スーパーやコンビニエンスストアの店員、書店員などを指す販売職には、以下のような職務があります。

- ・商品の販売や接客

- ・レジ打ち

- ・商品の品出しや在庫管理

- ・店舗のレイアウト

販売職では、販売業務に加えて接客業務を担当している場合が多く、その職務もさまざま。また、キャリアアップすると従業員のシフト管理や売上管理、本部への報告業務なども担うようです。

サービス職

サービス職とは、商品ではなく形のないもの(サービス)を提供する業種で、娯楽施設のスタッフや医療・介護スタッフ、美容師などが該当。業種の幅が広く、企業や店舗によって職務も大きく異なるようです。ここでは、その一例を紹介します。

- ・受付対応や施設案内(ホテル業、娯楽施設スタッフなど)

- ・学習指導やスポーツ指導(塾講師、スポーツインストラクターなど)

- ・自動車の修理やメンテナンス(自動車整備業など)

- ・貨物や郵便の運搬(運輸、郵便業など)

専門・技術職

専門・技術職とは、特定の分野における高い専門知識や技術が求められる業種で、以下のような業種があります。

- ・医師、看護師、薬剤師

- ・研究者、技術開発者

- ・土木、建築工学技術者

- ・機械技術者、通信技術者

- ・音楽家、画家、演出家、写真家

専門・技術職の職務はその業種独自であるものが多く、専門的で多岐にわたるようです。医師や看護師であれば専門の診療科を、芸術家であれば専門分野や作風などを伝え、これまでの経験で培ったスキルや知識をアピールしましょう。

生産・労務作業職

工場や建設現場の作業員・監視員などの生産・労務作業職の職務として、以下が挙げられます。

- ・商品の製造、検品

- ・現場監督

- ・機械の組み立てや修理

生産労務職の職務に関しても、企業や工場によって内容は多岐にわたるようです。

運輸・通信従事者

運輸・通信従事者とは、交通機関に従事する人や通信機器に関する業務に携わる人のことで、電車・バス運転手やパイロット、発電員などが該当します。具体的な職務は以下のとおりです。

- ・鉄道、バス、航空機、船舶などの運転

- ・駅、空港、港などの案内

- ・オペレーションコントロール

- ・送電線と配電線の保守・管理

農林漁業作業者

農業漁業作業者は、農林水産業に従事する人を指し、農耕作業員や植木職、漁労作業員などが含まれます。主な職務として以下が挙げられます。

- ・農産物の栽培、収穫

- ・家畜、家禽など動物の飼育

- ・樹木の育成や伐採

- ・水産動植物の捕獲や養殖

ほかにも、業種によって「船舶の運転」「造園作業」などさまざまな職務があるようです。

自分の職務を理解するメリット

自分の職務を理解することで、「業務目的をしっかり把握している」「仕事に積極的に取り組んでいる」などポジティブな印象を周囲に与えられる可能性があります。結果として評価が高まったり、キャリアが広がったりするきっかけにもなり得るでしょう。

ここでは、自分の職務を理解するメリットについてまとめています。

取り組むべき仕事がはっきりする

企業から課せられた役割である職務をしっかり理解すれば、業務内容の意味や目的が明確になり、自分が取り組むべき仕事が分かりやすくなるでしょう。一人ひとりが職務を全うしようとすることで、仕事の効率化や生産性の向上も期待できます。

お互いの仕事が共有され高パフォーマンスにつながる

それぞれが職務を理解したうえで業務に取り組むと、「どこの部署の協力が必要か」「誰に依頼するべきか」といったフローが組み立てられ、やり取りがスムーズになり高パフォーマンスにつながるでしょう。仕事は1人ですべて完結できるわけではないため、職務を正しく把握し仕事内容を共有すると、お互いの連携が取れた働きやすい職場環境が構築されます。

評価や信頼が高まる可能性がある

職務を理解し積極的に取り組むことにより、会社全体を俯瞰して仕事を遂行できる人材として、周囲からの評価や信頼が高まる可能性も。「ただ業務を行っている」だけでなく職務と業務のつながりを考え仕事をこなすことで、取り組み方や貢献度によっては昇給や昇進、重要な仕事を任せてもらえるなどの変化がみられるでしょう。

困ったときに支援が期待できる場合も

職務を全うし周囲からの信頼や評価を得られれば、自分が困ったときに積極的な支援が期待できる場合もあります。まずは自身が周囲の役に立つ人材として職務を遂行し、多くの人の協力のうえで仕事が成り立っていると理解することが大切です。

新たなキャリアステップのきっかけになる

職務を理解したうえで仕事に取り組んでいると、新しいチャンスに恵まれやすいというメリットがあります。

異なるジャンルやより責任が生じる仕事をするには、「この人なら任せられる」と評価してもらえるような土台作りが重要です。職務を全うすることで得られる「仕事に真摯に取り組む」「職務への責任感が強い」などの評価は、新たなキャリアステップのきっかけになるでしょう。

自分の職務を理解しないリスク

自分の職務を理解していないと、業務上の無駄が多くなったり成果や実績につながりにくくなったりする可能性があります。ミスが生じる場合もあるため、職務内容の共有や周知徹底は重要といえるでしょう。ここでは、自分の職務を理解しない場合のリスクについて解説します。

業務の無駄が多くなる

一人ひとりが企業に求められていることを理解していないと、非効率的な作業が生まれ業務の無駄が多くなると考えられるでしょう。「あの人の業務内容や責任範囲が分からない」「勝手に1人で進めた結果、理解できない事案が発生した」といった事態に陥ると、適切かつ迅速な対応ができず、個々としても会社としても連携が難しくなります。

成果や実績につながりにくくなる

職務への理解度が低いとそれぞれの作業効率が上がらず、生産性や商品・サービスの質が低下し、売上や実績につながりにくくなる可能性があります。また、足りない生産性を上げるために人材を確保するほど人件費がかさみ、利益率の低下を引き起こす場合もあるでしょう。

ミスが起こりやすくなる

課せられた職務を理解せずに業務を行うと、目的や方向性を誤りミスが起こりやすくなります。特に、ヒューマンエラーの増加は顧客や取引先とのトラブルを発生させ、会社に甚大な被害をもたらしかねません。

職務経歴書とは

職務経歴書とは、自身のこれまでの職務経歴やスキルを記載する書類です。どのような経験や能力をもち、それらをどう活かせるかを採用担当者へ伝える役割があります。主に転職活動の際に使用し、応募先企業の募集要項に対して、自身がマッチした人材であるとアピールするための手段といえるでしょう。

職務経歴書は、A4サイズの用紙1〜2枚ほどにまとめて提出する場合が多いようですが、基本的に記載方法や形式は自由のため、自身の経歴に合わせたフォーマットを選択・作成することが可能です。

職務経歴とは

職務経歴とは、過去に経験した職務や役職をまとめたもの。つまり、これまで自分が仕事として取り組んできたことや結果全般を表します。そのため、転職市場では「職務経歴=業務経歴」と捉えることが一般的になっているようです。

転職で使用する職務経歴書にはこれまでの経験だけでなく、業務経歴も交えながら「身につけたスキル」「強みを発揮できる仕事」などを記載しましょう。自分がこれまでにどのような役割を担ってきたか、という点に注目するのがポイントです。

職務内容と業務内容・事業内容の違い

事業内容とは、会社全体の仕事内容を指し、会社の目的や展開されている事業に関して明確に示されているようです。一方、業務内容とは、会社や組織が取り組んでいる事業内容を細分化したもので、各部署ごとに行っている仕事内容を指します。たとえば、食品メーカーの事業内容が「加工食品を消費者に届ける」であった場合、食品の開発や製造・加工などが主な業務内容にあたるでしょう。

職務内容とは、業務内容をさらに細分化し、個人がどのように仕事を全うしてきたかを詳細に示すものです。職務経歴書に記載する際は、職種や業務内容に加えて職務内容についても記載するようにしましょう。職務内容の書き方にお困りの方は、「職務内容の書き方とは?転職に成功する履歴書のポイントや例文一覧をご紹介」のコラムを参考にしてみてください。

職務経歴書には何を書く?記入例と書き方のポイント

先述のとおり職務経歴書の記載方法や形式は自由ですが、職務要約や経歴、もっているスキル・資格など、盛り込むのが望ましいとされている項目がいくつかあります。価値観や強み、実績など、採用担当者が確認したいポイントを的確に押さえ、「話を聞いてみたい」と思わせるような内容に仕上げる工夫が必要です。

以下で、職務経歴書の記入例や書き方のポイントについて解説しているので、書類を作成する際の参考にしてみてください。

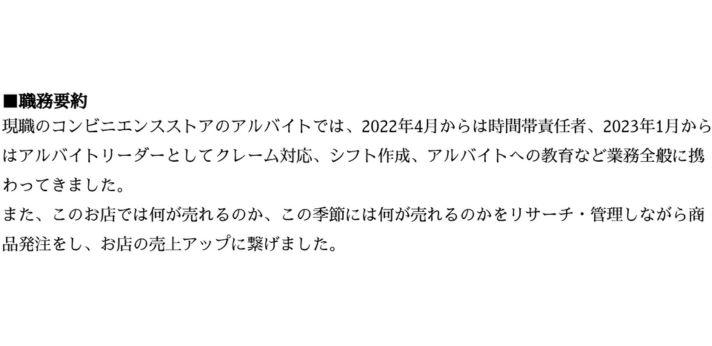

職務要約

職務要約では、現在に至るまでの経歴や特に伝えておきたい事柄を要約して示します。採用担当者の興味を引いたり、情報をまとめることで理解しやすくなったりする効果があるため、主要なキャリアや役職、業界経験について300字程度で簡潔に伝えましょう。

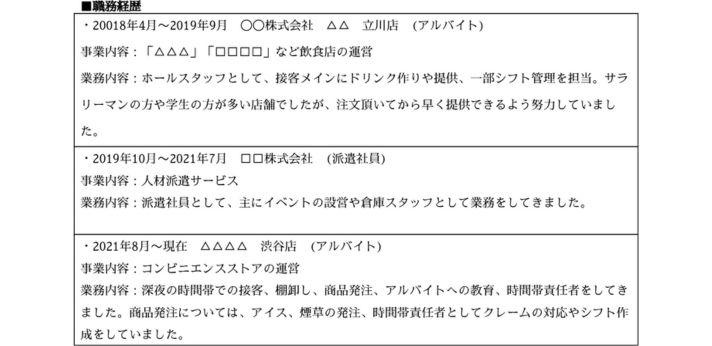

職務経歴

職務経歴は、履歴書でいう「職歴欄」にあたる部分ですが、職務経歴書ではより詳細な配属先や業務内容、参加したプロジェクトなどを記載します。売上の実績などを記載する場合は、具体的な数値を示して客観性や説得力をもたせましょう。

試行錯誤の過程や失敗からの学びなど、成果を出すに至るまでのエピソードにも触れるのもおすすめ。携わったプロジェクトを挙げる場合は、規模感が伝わりやすいよう参加人数や開発テーマ、予算などを具体的に書くのがポイントです。

活かせるスキル

キャリアを通じて得たスキルや語学力なども記載しましょう。具体的には、チームマネジメント力やプログラミングスキル、課題解決力などです。項目ごとに列挙し、可能であれば獲得した過程やスキルを活かした実績もあわせて紹介しましょう。

社会人経験が浅い場合は、基本的なビジネスマナーが身についていることをアピールするのも効果的です。「転職に活かせるスキルが分からない…」とお悩みの方は「転職に役立つスキル一覧!ポータブルスキルとそのアピール方法も紹介」のコラムで詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。

資格

履歴書の「免許・資格欄」と同様、応募先企業の業務で役立つ資格を書きます。取得した動機や、今までの仕事のどのような場面で役に立ったかなど、履歴書の補足的な情報を加えるのもおすすめです。また、勉強中の資格や受検を控えている資格がある場合はその旨を記載しておき、意欲のアピールにつなげましょう。

自己PR

自己PRでは、仕事で活かせる自分の強みや長所を伝えます。強みとそれを裏付けるエピソードを具体的に述べ、「自分の能力が入社後どのように役立つか」「強みを駆使してどのように貢献していきたいか」を提示し、入社への意欲を示しましょう。

自己PRの書き方については、「自己PRとは?面接で話せる効果的な書き方を例文とあわせて紹介」のコラムで詳しくまとめているので、ぜひチェックしてみてください。

志望動機

応募先企業を選んだ理由や魅力を感じた部分を明確化し、その企業ならではの理由を含めた説得力ある志望動機を記載しましょう。他社にも使えるような志望動機では、採用担当者に「自社じゃなくても良いのではないか」と思われる可能性があります。「〇〇という環境がある貴社であれば、私の〇〇というスキルが活かせる」といったように、自分の強みを盛り込みつつ応募先企業を選んだ理由を伝えましょう。

また、就職・転職の理由を志望動機と結びつけると、「目的がはっきりしている」といったプラスの評価につながる可能性もあります。志望動機の書き方に関しては、「志望動機はなぜ聞く?面接官が質問する理由や伝えるときのポイントを解説」のコラムで詳しく解説しているので、ご一読ください。

職務経歴書を書く際は、応募先企業が「どのような能力をもつ人材を求めているのか」を理解することが大切です。企業側のニーズが分かると、これまでの経歴や強みのなかで強調して伝えるべき部分が見えてきます。職務経歴書を最大限に活用し、履歴書では伝えきれなかった自身の魅力や入社意欲をアピールしましょう。

職務経歴書にアルバイト経験は記載できる?

応募先企業で活かせる経験やスキルがある場合は、職務経歴書にアルバイト経験を書いても問題ありません。正社員経験がない場合は、アルバイトの就労経験や働き方への姿勢を記載することで、自身の能力や仕事への価値観を示せるでしょう。また、アルバイト経験が企業の求める人材にマッチする場合も評価につながるため、企業研究をしっかり行いニーズを汲み取るのがおすすめです。

詳しくは、「職務経歴書にアルバイト経験は書く?状況別の書き方を例文付きで徹底解説」のコラムでまとめています。ぜひご一読ください。

「職務についてより深い解説がほしい」「自分の職務をどのようにアピールすべきか悩んでいる」という方は、ハタラクティブにご相談ください。

ハタラクティブは、既卒や第二新卒、フリーターなどの若年層に特化した就職・転職エージェントです。プロのキャリアアドバイザーが、丁寧なカウンセリングをもとに就職・転職活動をサポート。豊富な求人のなかから一人ひとりの適性や希望に沿った仕事をご紹介するほか、職務経歴書や履歴書の書き方、これまでの経験を効果的にアピールする方法なども的確にアドバイスします。サービスはすべて無料のため、「まずは相談だけ」という場合もお気軽にお問い合わせください。

職務に関するQ&A

ここでは、職務や職務経歴書に関するお悩みをQ&A形式で解決していきます。

「職務」と「職種」の違いは?

職務が「社員一人ひとりが受けもつ仕事や役割」であるのに対して、職種は「職業の種類」を指します。具体的には営業職や販売職、事務職、経理職などが挙げられ、業務内容によって分類されているようです。「職種」に関しては、「業種とは?職種との違いや自分に合った仕事の見つけ方を紹介!」のコラムで詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

職務経歴書と履歴書は何が違う?

履歴書には氏名や住所などの基本情報欄や学歴・職歴欄などの必須項目があり、フォーマットがある程度定められています。一方で、職務経歴書はフォーマットがなく自由にできる場合が多いようです。また、履歴書が本人確認書類として扱われるのに対して、職務経歴書は企業に対して自身の経験やスキルをアピールする書類としての面が大きいといえます。

「職務経歴書と履歴書の違いは?それぞれの役割や作成のポイントを紹介」のコラムでは、職務経歴書と履歴書の違いに加え、それぞれの書き方のポイントを紹介しています。書類作成の際に、参考にしてみてください。

公務員の職務経歴は何を記載する?

公務員の仕事はマニュアル化されており、正確で迅速な対応能力が強みになるようです。職務経歴欄では、担当の業務内容を詳しく記載し、日々の業務でどのような取り組みを行ってきたかをアピールしましょう。1日に対応した窓口業務や事務業務の件数など、具体的な数字を盛り込むのもおすすめ。採用担当者がスキルをイメージしやすく、好印象を与えられる可能性があります。

「職務経歴書に何を書いたら良いか分からない…」とお悩みの方は、ぜひ一度ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは専任のキャリアアドバイザーが、就職や転職活動をしっかりとサポートします。サービスの登録や利用はすべて無料です。所要時間1分程度で簡単にできる適職診断もあるので、お気軽にご利用ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?

マーケティングアシスタント

東京都

年収 315万円~360万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?

営業

東京都

年収 328万円~374万円

未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集

企画営業職

大阪府

年収 252万円~403万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「選考対策」についての記事一覧

- 「書類対策」についての記事一覧

- 「職務経歴書」についての記事一覧

- 職務とは?具体的な種類は?言葉の意味や職務経歴書の書き方を解説