既卒はホワイト企業に就職できない?自分に合う優良企業から内定を得るには既卒はホワイト企業に就職できない?自分に合う優良企業から内定を得るには

更新日

公開日

既卒もホワイト企業へ就職できるが、正社員として働く熱意をアピールすることが大切

既卒の就職活動で、「ホワイト企業は働きやすそうだが正社員経験がないと就職は難しいのでは」とお悩みの方もいるでしょう。既卒がホワイト企業へ就職するには、応募先の働き方が自分に合っているか理解したうえで選び、ポテンシャルをアピールして働く熱意を伝える必要があります。

このコラムでは、自分に合う優良企業を見つけて就職する方法を解説。就職活動に役立つサービスも紹介するので、既卒での就職でお悩みの方は参考にしてみてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

既卒でホワイト企業に就職できるのか?

既卒でホワイト企業へ就職することは可能ですが、優良企業の特徴を理解したうえで見極め、自分に合う働き方ができる応募先を選ぶ必要があるでしょう。また、応募先の正社員として働くことに対する熱意が伝わるアピールも重要といえます。

既卒とは

既卒とは、高校や大学・専門学校などを卒業後3年以内で正社員経験がない方のことを指すのが一般的です。厚生労働省の「卒業後3年以内の既卒者は、『新卒枠』での応募受付を!」より、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、企業側は、既卒が新卒枠で応募できるように採用枠を設けることを努めるよう定められています。

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

新規学卒者の採用枠の正社員募集で

既卒者が応募可能だった企業 | 72% |

新規学卒者の採用枠に応募して

採用にいたった既卒者 | 40% |

新規学卒者の採用枠に応募して

採用にいたらなかった既卒者 | 60% |

既卒の就職活動で新卒枠へ挑戦する場合は、経歴よりもポテンシャルをアピールしやすいでしょう。

ただし、職歴に空白期間があることで、企業側から「働く意欲がないのでは」「入社後すぐに辞めてしまうのでは」と懸念されて、選考に影響する可能性も否定できません。さらに、ホワイト企業は働きやすさから人気が集中しやすく、競争率が上がる可能性もあります。

ただし、既卒だからといって必ずしもホワイト企業への就職が難しいとは限りません。自身の強みに合った仕事を選び、応募先に働く熱意をアピールできれば、就職できる可能性は高まるでしょう。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

ホワイト企業の特徴とは

ホワイト企業の特徴には、社員が働きやすい労働環境が整備されていることや経営が好調で将来性があることなどが挙げられるでしょう。優秀な人材を集めるために積極的に採用活動を行っている傾向があります。

ここでは、ホワイト企業の特徴をそれぞれ解説するので、「どのような会社がホワイト企業といえるのか」と疑問に感じる方は、ご一読ください。

ホワイト企業の特徴

- 経営が安定している

- 将来性がある

- 社員が働きやすい労働環境が整備されている

- 積極的に優秀な人材を求めている

1.経営が安定している

ホワイト企業は経営状況が安定していることが特徴です。経営が安定していることにより、突然仕事を失うリスクも考えにくいでしょう。企業によっては、「仕事の成果を評価されて昇給につながりやすい制度がある」「競合他社に比べて収入が高い」なども期待できます。

既卒から経営が安定しているホワイト企業へ就職できれば、金銭面や働き口などに関する不安も解消できるでしょう。

2.将来性がある

ホワイト企業は将来性があることも特徴として挙げられます。社会的に需要のある分野に携わっていたり、顧客からの支持が安定していたりすることで、景気に左右されにくい傾向があるでしょう。

企業としての成長が期待できることで、働くモチベーションにつながる場合もあります。

3.社員が働きやすい労働環境が整備されている

ホワイト企業は社員が働きやすいよう労働環境が整備されている傾向があるでしょう。以下に、ホワイト企業の労働環境の例をまとめました。

- ・希望の働き方に合わせて労働時間や勤務場所を選べる

- ・希望のタイミングで有給休暇をとりやすい

- ・残業を求められにくい

- ・福利厚生が充実している

- ・教育制度が整備されている

- ・成果に見合った評価をされる

ホワイト企業は働きやすい労働環境を整備することで、社員の満足度を向上させ、人材の定着や生産性アップを図っています。社員の健康を維持するための取り組みを行っている場合もあるようです。

4.積極的に優秀な人材を求めている

ホワイト企業は、積極的に優秀な人材を求めていることも特徴といえます。活躍を期待できる人材を集めることで、さらなる企業の成長を図るためです。

経歴だけを重視せず、「企業の特徴に合う強みやスキルがあるか」を見極めて柔軟に採用する傾向があるでしょう。

ホワイト企業が見つかりやすい業界とは?

ホワイト企業が見つかりやすい業界の特徴には、「人々の生活に欠かせない役割を担っていること」が挙げられます。顧客からの支持が安定しているため、経営状況の維持や向上がしやすいためです。

例として、金融業界や食品業界、製造業界などがあります。

ほかにもホワイト企業が見つかりやすい業界は、「

ホワイト企業に入るには?見極め方や転職・就職するためのポイントを解説」のコラムでも紹介しているので、ご一読ください。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

既卒でホワイト企業への就職を成功させる5つの方法

既卒でホワイト企業への就職を目指す場合、就職活動の軸を定めて自分に合う仕事を選ぶのはもちろん、空白期間の理由を前向きに説明できるようにしたり、応募先で働く熱意が伝わるアピールをしたりすることが大切です。

ここでは既卒でホワイト企業への就職を成功させる5つの方法を紹介します。「ホワイト企業のなかから自分が働きやすい仕事を見つけて、就職を成功させたい」という方は、参考にしてみてください。

既卒でホワイト企業への就職を成功させる方法

- 自己分析を通して就職活動の軸を定めておく

- 既卒の理由を前向きに説明できるようにしておく

- 志望理由を通して応募先への熱意をアピールする

- 速やかに計画を立てて行動に移す

- 面接で聞かれる質問を想定して対策をする

1.自己分析を通して就職活動の軸を定めておく

自分に合うホワイト企業を見つけるためにも、自己分析を通して就職活動の軸を定めておきましょう。ホワイト企業といわれる仕事であっても、必ずしも自分に合うとは限りません。「なんとなく働きやすそうだから」といった理由で仕事を選ぶと、入社後にミスマッチに気づく恐れがあるでしょう。

自己分析により自分の考え方を深掘りすることで、「どのような仕事や環境だと働きやすいか」を明らかにできます。働きやすい仕事のイメージを就職活動の軸にすれば、自分に合った応募先を選ぶことが可能です。

「正社員経験がなく、どのような仕事に向いているかが分からない」と疑問に感じる方は、まずは自身にとって働きやすい仕事の特徴を自己分析を通して考えてみてください。

1人で自己分析を進めるのに不安がある場合は、自己分析シートを使用したり、第三者の他己分析を活用したりするのも手です。自己分析のやり方は、「自己分析とは?実施のメリットと就活や転職活動での必要性を解説」のコラムで解説しているのでチェックしてみましょう。

就職エージェントのハタラクティブでは、自己分析を進める際のサポートも無料で行っているので、お気軽にお問い合わせください。

2.既卒の理由を前向きに説明できるようにしておく

既卒になった理由を前向きに説明できるようにしておきましょう。「正社員で働く自信がなかった」「就職活動で内定をもらえなかった」のような理由の場合、そのまま伝えると、「仕事に耐えられずに辞めてしまうのでは」と企業から懸念される可能性があります。

嘘をつく必要はありませんが、後ろ向きな理由である場合は、既卒の経験から何を学び、今後にどのように活かしたいかも伝えるのが大切です。課題や今後の目標を伝えることで、「自分を客観視し、既卒の経験を活かそうとする前向きな姿勢がある」といったように好印象を与えやすくなるでしょう。

けがや病気、家庭の都合などのようなやむを得ない事情の場合は、現在の状況や入社後の働き方に影響があるのかどうかが相手に伝わりやすいよう簡潔に説明するのがポイントです。

3.志望理由を通して応募先への熱意をアピールする

志望理由を通して応募先への熱意をアピールすることも、既卒でホワイト企業への就職を成功させるポイントといえます。志望理由は応募先の特徴に合う内容にすることが重要です。「働きやすそうだったから」「残業が少ないから」などのように働き方のみに焦点をあてた内容だと、企業から「労働環境が同じであればほかの企業でも良いのでは」と後ろ向きに捉えられかねません。

たとえば、「御社の研修体制や資格取得支援の制度に魅力を感じたため、専門性を高めながら成果を上げることを目指して働きたい」のように、入社後に実現したい目標が伝わる志望理由にして、応募先に対する熱意をアピールすることが重要です。

4.速やかに計画を立てて行動に移す

既卒での就職活動の場合、速やかに計画を立てて行動に移しましょう。職歴の空白期間が伸びるほど、正社員で働く意欲を懸念されやすいためです。卒業後3年以内は新卒枠に応募できますが、空白期間がない応募者のほうが有利になる可能性も考えられます。

ホワイト企業は働きやすさから人気が集中しやすい傾向があるため、就職できる可能性を高めるためにも、できるだけ早く就職活動を開始しましょう。

5.面接で聞かれる質問を想定して対策をする

面接で聞かれやすい質問を想定して対策をするのもポイントといえます。以下は、既卒の応募者が面接で聞かれやすい質問の例です。

- ・空白期間の過ごし方を教えてください

- ・就職活動の軸を教えてください

- ・当社の魅力に感じた部分はどのようなところですか?

- ・あなたの長所・短所を教えてください

- ・入社後に当社で何に挑戦したいですか?

既卒は正社員経験がないことから、「入社後、長く働けるかどうか」を面接の受け答えを通して見極められる傾向があります。応募先で実現したい目標やキャリアプランなど、将来を意識した受け答えをすることで、企業で長く働く意欲を伝えられるでしょう。

過去に面接で聞かれた質問内容は、就職情報サイトや口コミサイトに記載されていることもあります。就職エージェントも過去の面接での質問内容を把握している場合があるため、面接対策を相談してみるのも方法の一つです。

内定を獲得できなかった際は振り返りを行い次に活かす

内定を獲得できなかった際は、振り返りをして課題や改善策を考え、次に活かしましょう。最初は内定を獲得できなかったとしても、改善することで応募先へより効果的なアピールができるようになります。

内定を得られないことでネガティブな気持ちを引きずるのではなく、積極的に次の応募先へエントリーし、反省点を活かしたアピールをしましょう。

「何を改善するべきか分からない」とお悩みの方は就職エージェントのハタラクティブへ相談するのもおすすめですよ。ホワイト企業へ就職するための応募書類の作成や面接対策を専任のキャリアアドバイザーがサポートします。

ハタラクティブキャリアアドバイザー

後藤祐介からのアドバイス

ホワイト企業を見極める際にチェックするポイント7つ

求人選びの際は、優良企業の認定の有無や経営・人員の状況などに注目することで、ホワイト企業かどうかを判断しやすくなるでしょう。

ここでは、ホワイト企業を見極める際にチェックする7つのポイントを解説します。「どのようにホワイト企業かどうかを判断すれば良い?」とお悩みの方は参考にして、仕事探しの進め方をイメージしてみましょう。

-

ホワイト企業を見極める際にチェックするポイント

- 公的機関から優良企業として認定を受けているか

- 上場企業かどうか

- 離職率が平均より低いか

- 残業時間が平均よりも短いか

- 人手不足で常に求人募集をしていないか

- 求人情報に記載されている情報が抽象的でないか

- 社員からの評価はどうか

1.公的機関から優良企業として認定を受けているか

ホワイト企業かどうか判断する際は、公的機関から優良企業として認定を受けているかどうかを目安にするのも手です。以下に、優良企業を認定する代表的な制度をまとめました。

| 制度 | 特徴 |

|---|

| 安全衛生優良企業公表制度 | 厚生労働省が、「安全衛生優良企業(ホワイトマーク企業)」として、労働者の安全や健康を確保するための取り組みを積極的に実施していることを認定する制度。認定されていると、過去3年間労働安全衛生関連の法令違反がない企業であることも示している |

| 健康経営優良法人認定制度 | 日本健康会議が、社員の健康を維持するための経営に取り組んでいる企業を認定する制度。認定されている企業のなかで、上位500位以内に該当しているかどうかも確認できる |

| ユースエール認定 | 厚生労働省が「ユースエール認定企業」として、若者の労働環境が優良である中小企業を認定する制度。若者の人材が定着するための取り組みを積極的に行っていることが証明できる |

公的な機関から認定されている優良企業は、働きやすい労働環境があることの証明になります。制度の認定を受けていないからといって働きにくい企業であるとは限りませんが、ホワイト企業かどうかを判断する目安の一つとして参考にしてみてください。

2.上場企業かどうか

上場企業かどうかを確認し、ホワイト企業のように安定した経済状況であるかを見極める方法もあります。

大手企業の傾向がある上場企業は、株式取引によって資金を集めやすく、経営が安定していることが特徴だからです。

上場企業は、「財務諸表」を公開しています。財務諸表とは、企業の経営状況が安定しているかどうかを確認できる、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」などの書類のこと。企業の公式Webサイトの投資家情報やIR(Investor Relations)情報のページにある「有価証券報告書」や証券会社のWebサイトなどにより確認することが可能です。

ただし、上場企業のすべてが働きやすいとは限りません。

経営状況だけでなく、労働環境や働き方などをチェックしたうえで、総合的に判断するようにしましょう。

大手企業だけでなく中小企業にも注目するのが大切

ホワイト企業を探す際は、大手企業だけでなく中小企業にも注目することが大切です。優良企業は、企業規模の大きさに関係なく存在します。優良中小企業は大手企業より就職活動での競争率が低い傾向があり、既卒からも挑戦しやすいでしょう。

優良中小企業を選ぶメリットや探し方は、「

優良中小企業とは?就職・転職するメリットとホワイト企業の探し方を解説」のコラムで紹介しているので、チェックしてみてください。

3.離職率が平均より低いか

| 産業 | 離職率 |

|---|

| 宿泊業、飲食サービス業 | 10.9% |

| サービス業(ほかに分類されないもの) | 9.9% |

| 生活関連サービス業、娯楽業 | 9.2% |

| 医療、福祉 | 8.2% |

| 教育、学習支援業 | 7.1% |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 6.6% |

| 卸売業、小売業 | 6.5% |

| 不動産業、物品賃貸業 | 6.5% |

| 建設業 | 6.1% |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6.0% |

| 情報通信業 | 5.5% |

| 運輸業、郵便業 | 5.0% |

| 工業、採石業、砂利採取業 | 4.9% |

| 製造業 | 4.9% |

| 複合サービス事業 | 4.5% |

| 金融業、保険業 | 4.3% |

応募先の離職率を平均値と比べることで、「人材が定着しているか」を判断できます。働きやすさを見極める目安の一つとして確認してみましょう。

4.残業時間が平均よりも短いか

残業時間の長さも平均と比較してみましょう。

厚生労働省の「時間外労働の上限規制」によると、残業時間は、労使の協定があっても原則として上限の月45時間を年間6ヶ月を超えてはならないことが定められています。1日あたりで考えると2時間前後です。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和7年1月分結果速報」による正社員の月間残業時間は、産業計だと12.7時間でした。産業ごとの残業時間は以下のとおりです。

| 産業 | 月間所定外労働時間 |

|---|

| 運輸業、郵便業 | 22.8時間 |

| 情報通信業 | 15.9時間 |

| 電気・ガス業 | 15.4時間 |

| 飲食サービス業等 | 15.1時間 |

| 金融業、保険業 | 14.2時間 |

| 教育、学習支援業 | 14.1時間 |

| 製造業 | 13.6時間 |

| 不動産・物品賃貸業 | 13.5時間 |

| 学術研究等 | 13.4時間 |

| その他サービス業 | 12.8時間 |

| 工業、採石業等 | 12.7時間 |

| 建設業 | 12.7時間 |

| 複合サービス事業 | 10.9時間 |

| 卸売業、小売業 | 10.8時間 |

| 生活関連サービス等 | 9.9時間 |

| 医療、福祉 | 6.8時間 |

ホワイト企業のなかには、働きやすい環境を維持するために、「ノー残業デー」といった残業時間の短縮する取り組みを積極的に実施している場合もあります。

残業時間は求人情報に記載されていることが一般的です。記載されていない場合は面接で質問して確認してみましょう。

ただし、残業時間が短いことで仕事のスピードを求められ、プレッシャーとなる場合もあり得ます。数字だけで働きやすいかどうかを判断せず、業務内容や働き方の特徴を調べたうえで応募先を選ぶことが大切です。

5.人手不足で常に求人募集をしていないか

ホワイト企業であるかを見極める際は、「人手不足で常に求人募集をしていないか」という点も確認しておきましょう。

人手不足の企業は、社員一人当たりの業務負担が重くなりやすい傾向があります。「既卒での就職活動だからこそ、少しでも内定を得られやすい応募先を選ぼう」といった理由で人手不足の企業を選ぶと、入社後に業務による身体的負担に気づいて早期離職につながる可能性もあるでしょう。

人手不足だけが求人募集を常に行っている理由とは限りませんが、離職率や残業時間も調べたうえで、入社後の働き方が自分に合っているかを考えることが重要です。

通年採用を導入しているホワイト企業もある

ホワイト企業の場合、優秀な人材を獲得するために通年採用をしている場合もあります。通年採用とは、期間を限定せずに応募を受け付けている採用の方式のことです。新卒枠の採用期間で内定を獲得できなかった場合にも挑戦できるチャンスがあります。

企業にマッチしている人材を獲得するために、経歴にこだわらず柔軟に採用している場合もあるでしょう。

通年採用している企業を見つけたら、応募条件はもちろん、経営状況や労働環境、働き方などを丁寧にチェックして、ホワイト企業かどうかを判断してみてください。

6.求人情報に記載されている情報が抽象的でないか

求人情報に記載されている情報が抽象的でないかどうかもチェックする必要があります。求人情報の業務内容や労働時間、休日などの内容が曖昧だと、「どのような仕事に取り組むか」「仕事の一日の流れやスケジュールはどうか」を明確にイメージするのが難しいためです。応募先の労働環境への理解が不足した状態で就職した場合、入社後にミスマッチに気づく恐れがあります。

求人情報の「アットホーム」「フレキシブルな働き方」のような表現だけでなく、社風や労働時間、業務内容、給与の内訳なども丁寧にチェックしたうえで、ホワイト企業かどうか見極めるようにしましょう。

7.社員からの評価はどうか

社員からの評価を確認して、優良企業といえるかを判断するのも手です。実際に働く社員の評価を知ることで、企業のホームページや求人情報からだけでは確認できない労働環境を把握できます。

口コミサイトの情報を参考にする方法もありますが、価値観は一人ひとり異なるので、記載されている評価だけを鵜呑みにしないようにしましょう。

社員の評価を確認する方法には、OB・OG訪問もあります。企業で働く先輩社員の意見を直接聞けるため、応募先への理解を深める機会として役立つでしょう。

OB・OG訪問の特徴は、「OBとOGの違いとは?就活時に訪問するメリットや注意点」のコラムで紹介しているので、あわせてご覧ください。

既卒の就職活動で自分に合うホワイト企業を選ぶための注意点

自分に合ったホワイト企業を就職先に選ぶためには、応募先への理解を深め、「入社後の働き方」や「仕事内容に対してどのような部分にやりがいを感じられそうか」を確認しておくことが大切です。ここでは、既卒での就職活動で自分に合うホワイト企業を選ぶための注意点をそれぞれ紹介します。ホワイト企業への就職を希望している既卒の方は、仕事探しの前にチェックしておきましょう。

応募先の働き方を理解できているか

ホワイト企業の特徴に当てはまる企業だとしても、応募先の働き方を理解できていなければ、自分に合っているかどうかを判断できません。平均よりも収入が高かったり、残業時間が短かったりしたとしても、スキルやスピードを求められて働きづらさを感じる可能性もあります。

応募条件や業務内容、労働環境などを一通り確認したうえで、働き方が自分に合っているかを考えてみましょう。

「既卒で正社員経験がないからこそ、働き方のイメージがわかない…」と不安を感じる場合は、第三者の意見を聞いたり、就職エージェントのキャリアアドバイザーに相談したりするのもおすすめです。

やりがいを感じられる仕事なのか

自分に合った仕事を選ぶうえでは、やりがいを感じられるのかどうかも確認しておく必要があります。正社員経験がないからこそ、「働くことによる身体的な負担」に不安を感じるのは当然です。しかし、労働者にとって働きやすい環境があったとしても、仕事内容にやりがいを感じられなければ、将来的にモチベーションを維持できなくなる可能性もあります。

「達成感を得られる仕事内容か」「応募先で実現したい目標があるか」のように、応募先で働くことを長期的な視点で考えて、自分に合っているかを見極めましょう。

既卒がホワイト企業へ就職するのに役立つサービス

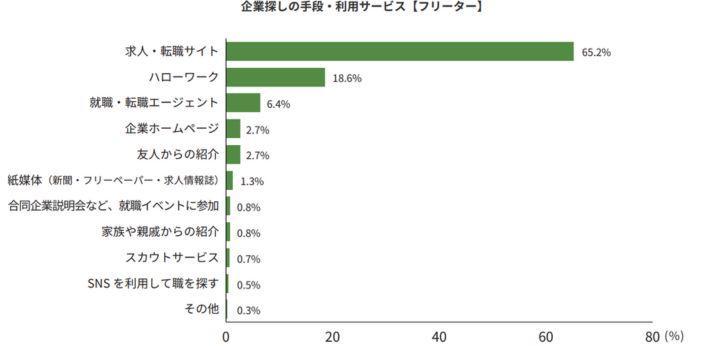

既卒でホワイト企業の正社員を目指す際には、就職支援サービスを利用することで、効率的に就職活動を進められます。就職・転職エージェントのハタラクティブの「若者しごと白書2025」のアンケートによると、フリーターの方が企業探しの際に選ばれやすいサービスは、「求人・転職サイト」「ハローワーク」「就職・転職エージェント」でした。

以下でそれぞれの特徴や利用の仕方のポイントを紹介するので、既卒の方でホワイト企業への就職を目指す際に、「1人で就職活動を進めるのが不安」と感じる方はご一読ください。

既卒向けの就職情報サイト

既卒向けの求人サイトでは、空白期間があっても応募できる企業を多数紹介しています。「正社員経験がないことで企業にマイナスなイメージを与えないか」と不安を抱えている方も、安心して自分に合う仕事を探せるでしょう。

求人サイトでは、「ホワイト企業」「既卒向け」のようなキーワードで検索をして、条件に該当する求人に絞ってチェックすることが可能です。時間や場所に関係なく利用できるため、自分のペースで仕事探しをしたい方におすすめのサービスといえます。

ハローワーク

ハローワークでは、既卒の就職活動での求人選びや選考対策に関する相談が可能です。ハローワークとは、厚生労働省が運営する公共職業安定所のこと。全国500ヶ所以上に設置されており、近隣地域の企業の求人を多数扱っていることが特徴です。

ハローワークでチェックできる求人票の項目にある離職率や残業時間などは、ホワイト企業かどうかを判断するのにも役立ちます。

また、窓口で相談すれば、企業の労働環境に関する詳しい情報を教えてもらえるため、入社後の働き方に疑問がある場合にも安心して仕事選びができるでしょう。

さらに、既卒向けのセミナーや職業訓練を受けられる場合もあるため、就職活動の進め方やスキルに自信がない方にもおすすめです。

就職エージェント

就職エージェントとは、専任のキャリアアドバイザーが無料で就職活動をサポートしてくれるサービスのことです。キャリアアドバイザーが求職者のこれまでの経験や仕事に対する希望条件をヒアリングし、求職者にマッチする求人を紹介します。

既卒での空白期間の説明の仕方や効果的なアピールの方法もアドバイスしてもらえるため、選考対策に関する疑問や悩みを解消しながら準備を進められるでしょう。

既卒で就職を成功させた方の体験談

以下は、既卒での就職活動で就職エージェントのハタラクティブのサービスを利用し、就職を成功させたEさんの体験談です。

Eさんは、在学中にアルバイトをしており、就職するか悩んでいる頃に一般企業から内定をもらいました。しかし、入社後に自分が楽しく働いているイメージがもてず、内定を辞退。その後も、アルバイトとして働いていましたが、異動による環境の変化に関連したストレスにより退職しました。

最初はやりたい仕事がなく、希望は「安定している」「土日休み」などしか思いつかなかったそうです。しかし、ハタラクティブのキャリアアドバイザーに「どうしたら良いか分からない」といった不安を一つ一つ的確に解決してもらい、結果としてITの企業への就職を成功させました。

「自分1人で求人を選んで入社後に後悔しないか」「既卒でホワイト企業から内定を得られるのか」のように自分に合う仕事探しでお悩みの方は、就職・転職エージェントのハタラクティブへ相談してみることをおすすめします。

ハタラクティブは、20代の既卒やフリーターに特化して就職支援サービスを行っている就職・転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーがマンツーマンでヒアリングを行ったうえで、あなたの強みや理想の働き方に合う求人を厳選してご紹介します。既卒で未経験から挑戦できる求人も多数扱っているため、経歴に左右されずに求人を選びやすいでしょう。

取り扱っている求人の職場環境に関する詳しい情報も把握しているため、応募先がホワイト企業かどうかも見極めることが可能です。

「どのような仕事なら正社員としてやっていけるのか分からない」といったお悩みがある場合は、約1分で簡単に受けられる適職診断を利用できます。

応募書類の作成や面接対策などに関する疑問もLINEで気軽に質問することが可能です。サービスはすべて無料で利用できるので、「自分に合った働きやすい仕事へ就職したい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

既卒がホワイト企業への就職を目指す際の疑問に関するQ&A

ここでは、既卒がホワイト企業への就職を目指す際によくある疑問に対する回答を紹介します。

優良企業への就職を目指す際、既卒は新卒枠で応募できる?

既卒は新卒枠での応募が可能であることが一般的です。新卒と同様に、経歴よりもポテンシャルを評価されやすい傾向があるでしょう。内定獲得の可能性を高めるためには、企業研究により応募先の求める人材を理解したうえで選考対策を行うことが大切です。

新卒枠で既卒が採用されている割合が気になる方は、このコラムの「既卒でホワイト企業に就職できるのか?」で解説しているので、参考にしてみてください。

既卒から通年採用しているホワイト企業へ就職するには?

通年採用を行っているホワイト企業への就職を目指す際は、「応募先が活躍するにはどのような知識やスキルが必要か」といった点に注目して企業研究を行うことがポイントです。企業にマッチしている人材を経歴に限らず柔軟に採用する傾向があるため、「応募先が求める人材」に合うアピールをすることで採用される可能性が高まるでしょう。

既卒で応募先に合うアピールをするためのコツは、「既卒者が内定をとるためのポイントを解説!新卒より厳しいって本当?」のコラムで解説しているので、あわせてご覧ください。

既卒で就職を目指す際には、就職活動用のリクルートスーツや靴、カバンなどはもちろん、応募先が指定する履歴書や職務経歴書を準備する必要があります。応募先によっては成績証明書を求められることも。すぐに用意できない書類もあるため、求人情報で指定されている提出物を確認したら早めに準備しておきましょう。

就職活動に慣れておらず、進め方に不安がある場合は、就職・転職エージェントのハタラクティブへご相談ください。専任のキャリアアドバイザーが流れに沿って必要な準備や選考対策を丁寧にサポートします。