高卒と大卒の生涯年収はなぜ差が出る?厚生労働省の資料を使って解説高卒と大卒の生涯年収はなぜ差が出る?厚生労働省の資料を使って解説

更新日

公開日

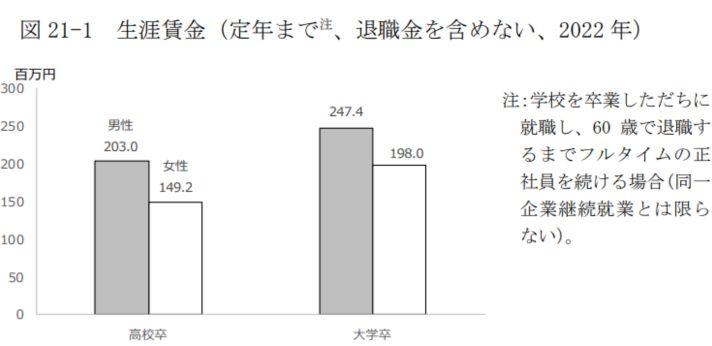

高卒と大卒の生涯年収は、約5,000万円の差がある

「高卒と大卒それぞれの生涯年収はいくらくらい?」と気になる方もいるのではないでしょうか。生涯年収の平均は、高卒が1億5,000万~2億円・大卒が2億~2億5,000万円といわれています。

このコラムでは厚生労働省の資料をもとに、学歴や性別ごとの生涯年収・初任給の統計を紹介。高卒が大卒の収入を上回るケースや、学歴が就職・転職活動や賃金に影響を及ぼす理由も解説しています。生涯年収について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

高卒と大卒の生涯年収は?どれくらい差が出る?

高校や専門学校、大学を卒業してからフルタイムの正社員を続け、60歳で退職した場合の生涯年収は以下のとおりです。

| | 男性 | 女性 |

|---|

| 高校卒 | 2億0,300万円 | 1億4,920万円 |

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

| 大学・大学院卒 | 2億4,740万円 | 1億9,800万円 |

高卒者と大卒者の生涯年収の差をグラフで表すと、次のようになります。

生涯年収で見ると、高卒者と大卒者ではおよそ5,000万円の差があることが分かります。

高卒と大卒は初任給の時点で差がある

令和元年(2019年)の学歴別初任給は以下のとおりです。

| | 大学院修士課程修了 | 大卒 | 高専・短大卒 | 高卒 |

|---|

| 男性 | 23万9,000円 | 21万2,800円 | 18万4,700円 | 16万8,900円 |

|---|

| 女性 | 23万8,300円 | 20万6,900円 | 18万3,400円 | 16万4,600円 |

|---|

| 男女計 | 23万8,900円 | 21万200円 | 18万3,900円 | 16万7,400円 |

|---|

初任給だけでも、高卒者と大卒者では4~5万円ほどの差があることが分かります。

男女差:男性約4,440万円、女性約4,880万円

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

なぜ学歴で生涯年収に差が生まれるのか

高卒よりも大卒のほうが勉強してきた時間が長いため、その努力や専門的な学習をしてきたことが評価されて年収が上がるようです。ここでは、学歴で生涯年収に差が生まれる理由を詳しく解説します。

なぜ学歴で採用や年収に差が生まれるのか

- 能力の高さを加味して選考時のふるいにかけられる

- 大卒のほうが選べる仕事の幅が広い

- 大卒のほうがキャリアアップの機会が多い

- 「学歴が高い=努力の証」とも捉えられる

能力の高さを加味して選考時のふるいにかけられる

中途採用はこれまでの実績をもとに評価されますが、新卒採用では応募者が「会社が求めるスキル」を持っているか確かめる術がほとんどありません。そのため新卒採用では、学歴が高いほど「偏差値が高い学校に入学できた=能力が高い」という考え方があり、企業の判断基準の一つになっています。勉強ができるからといって仕事ができるとは一概にいえないものの、新卒の選考においては十分な選考基準となり、給料面でも能力の高さを加味した水準を設定しているようです。

高卒者は能力を評価するのに必要な「数値(偏差値)」が大卒者よりも不明瞭で、能力の高さが分かりづらい面があります。「望んだ成果をあげてもらえるか分からない」「社会経験が乏しく、大卒者よりも指導することが多い」などの理由もあり、給料を低く設定している企業もあると考えられます。

大卒のほうが選べる仕事の幅が広い

求人によっては「大卒以上」と設定されている場合があり、高卒よりも大卒のほうが選べる仕事の幅が広いのが実情です。たとえば、医師や薬剤師などは大卒以上でないと就くことができません。これらのような高度な知識や技術が必要とされる仕事は高収入であることが多く、大卒のほうが生涯年収が高くなる理由の一つといえます。

大卒のほうがキャリアアップの機会が多い

前の項目で述べたように、大卒は専門性の高い仕事に就けるため、キャリアアップの機会が多いといえます。高卒者がキャリアアップできないわけではないものの、大卒のほうがチャンスが豊富といえるでしょう。

「学歴が高い=努力の証」とも捉えられる

学歴が高いということは、「勉強に費やす時間と労力があった=入学するための努力を怠らなかった」と考えられます。大卒者は高卒者よりも勉強してきた時間が長く、受けた授業内容がより専門的なため、企業から評価されやすいです。

また、大学を卒業するために必要な単位を取得していたり、卒業論文・卒業制作などを終えていたりすることから、目標解決力や継続力を評価されるでしょう。目標を掲げて達成する力は、ビジネスにおいて重要なもの。学歴の高さを意欲の高さと評価する企業は多いようです。入社後、業務内容に見合った成果が期待できるため、あらかじめ収入に反映されているという側面があります。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

高卒が大卒の生涯年収より多い収入を得る場合も

このコラムの冒頭で「高卒よりも大卒のほうが生涯年収が多い」と述べましたが、それはあくまで平均の話です。人によっては大卒より稼いでいるケースもあるため、前向きに考えましょう。

データの統計はあくまで生涯年収の平均値

「平均値」だけで見れば高卒は大卒より収入が少なくなりますが、一人ひとりで見れば上回っているケースもあります。

平均値とは

平均値とは、対象となる数値をすべて足し、そのもととなった個数で割った数です。厚生労働省などが公表している生涯賃金・初任給のデータ統計は、集計対象者の「平均値」を集めたもの。

たとえば5人の月給の平均値なら、以下のようになります。

【平均値の例】

(20万+25万+30万+31万+29万)÷5人=27万(平均値)

もし、このうち誰かが50万円稼いでいたとしたら、平均値は27万より上がります。このように、一部の人が著しく多い収入を得ていれば平均値も比例して上がります。

中央値とは

中央値とは、対象を最小の数値から順に並べたときの真ん中に位置する値を指します。

上記の平均値例の対象数値でいうと、29万が中央値です。もし、月給30万・31万のいずれかが50万になっても数値の並びは変わらないため、中央値は29万のまま。

【中央値の例】

20万 25万 29万 30万 31万→29万(中央値)

中央値は平均値に比べ、極端に大きかったり小さかったりする数値の影響を受けにくいのです。

平均値や中央値は参考として考える

平均値や中央値はあくまでも参考と捉え、統計ばかりを気にしないようにしましょう。大卒者で平均値・中央値を下回る人がいる一方、高卒者で平均値・中央値を上回る人もいます。

大卒でも転職を繰り返していれば収入は増えない

大卒者であっても、半年~1年といった短い期間で転職を繰り返していると収入は増えないでしょう。転職では、キャリアに応じた給与設定で雇用をしているためです。

短期間での転職はキャリアとして認めにくく、実績も少なめであることがほとんど。「長く勤めている高卒者より、短期間での転職をする大卒者のほうが収入が少ない」という場合もあるようです。

高卒で大企業に就職していれば収入は高め

大企業や有名企業のなかにも、高卒者を対象に採用を行っている企業はあります。大企業や有名企業はキャリアプランや教育制度・資格取得支援制度などが充実していて、その対象には高卒者も含まれます。大卒より6年ほど早く入社したぶん、順調に成果を上げていけば大卒以上の収入が見込める場合も。

もし転職する場合でも、大企業や有名企業に勤めていた事実は評価されやすいというメリットがあります。

年収を上げる方法

- ・資格を取得する

- ・会社で成果を上げる

- ・今よりも給与が高い会社へ転職する

- ・副業をする

仕事に関連する資格を取得することで自分の市場価値が高まり、年収を上げられる可能性があります。

また、今の会社で成果を上げ、キャリアアップを目指す方法も有効です。自分の努力や成果をしっかりとアピールして、昇給・昇進を目指しましょう。

前職や現職で身に付けた知識やスキルを活かせる会社へ転職し、今より給与アップを狙うのもベターです。

会社で副業が禁止されていなければ、副業で収入を増やすのも手でしょう。

高卒と大卒を比較!それぞれのメリット・デメリット

ここでは、高卒と大卒それぞれのメリット・デメリットをまとめました。「高卒はなんでも不利なイメージがある…」「生涯年収が多い大卒は良いことしかないんじゃないの?」のように考えている方は、ぜひご覧ください。

高卒

大卒と比較した場合の高卒のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|

| 大卒と比べて学費がかからない | 大卒と比べて仕事の選択肢が少ない |

|---|

| 早く社会に出られる | 生涯年収が低い |

|---|

大学に進学すると、文系で約400万円、理系で約500万円の学費がかかるのが一般的です。高卒者はそのぶんのお金が浮くので、大卒者と比べて学費がかからないのはメリットといえるでしょう。

また、高校を卒業後すぐに働くと、大卒者より4年早く社会人経験を積むことができます。

しかし、「短大・大学卒以上」のような学歴に制限がある求人には応募ができないため、大卒と比べて仕事の選択肢は少なくなります。

大卒

高卒と比較した場合の大卒のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|

| 仕事の選択肢が多い | 業種・職種によっては、大学で学んだ知識を活かせない場合もある |

|---|

| 高卒と比べて給与が高め | 奨学金を借りた場合は、その返済をする必要がある |

|---|

| キャリアアップの機会が多い |

|---|

「大卒のほうが選べる仕事の幅が広い」で紹介したように、大卒者は「大卒以上」の求人にも応募できるため、仕事の選択肢が多いです。また、高卒と比べて給与が高め・キャリアアップの機会が多いといったメリットもあります。

ただし、大学で専門知識を身に付けても、それに関連する業種・職種を選ばなければ学んだ内容を活かすのは難しいでしょう。人によっては奨学金を借りるため、少しずつ返済していく必要があります。

まとめ

高卒と大卒の生涯年収は、約5,000万円の差が生まれることが分かりました。今よりも年収を上げたい場合は、資格を取得する・給与が高い会社へ転職するといった方法が有効です。

「高卒だから大卒より能力が劣っている」「高卒は大卒より稼げない」のようなことはないので、前向きに行動に移してみましょう。

20代で就職・転職を希望するなら、ハタラクティブをご利用ください。ハタラクティブは、既卒や第二新卒、フリーターなど若年層の就職・転職を支援しているエージェントです。

専任のキャリアアドバイザーが、カウンセリングを通してぴったりの求人をご紹介。また、書類添削や模擬面接、スケジュール調整、内定後のフォローなども行います。「仕事での実績がなくて、収入アップ目的の転職ができるか不安」「どのように就職活動をすれば良いのか分からない」という漠然とした不安にも寄り添います。

サービスはすべて無料なので、お気軽にご相談ください。

高卒と大卒の生涯年収に関するQ&A

高卒者と大卒者の生涯年収について、よくある質問にQ&A形式で回答します。

嘘とは言い切れません。独立行政法人労働政策研究・研修機構のデータにより、学歴から見た平均値では大卒者の生涯年収が高い結果になっているためです。

しかし、地域や企業規模などによって年収は異なるので、高卒者も大卒者より高い生涯年収を得られる可能性は十分にあります。

参照元

独立行政法人労働政策研究・研修機構

ユースフル労働統計労働統計加工指標集2023

警察官など、高卒公務員は大卒公務員より生涯年収が高い?

公務員の初任給は高卒者のほうが低く定められています。しかし、高卒者は大卒者と比べて勤続年数が4年長いため、結果的に高卒者のほうが生涯年収が高くなる可能性があります。

高卒者が賃金や年収を増やすために役立つ資格はある?

高卒の方が目指せる国家資格はもちろんあります。資格を取得していると、知識や技術があることの証明になるだけでなく、高収入も期待できるでしょう。

20代向けの転職エージェントであるハタラクティブでは、高卒者で応募できる求人の紹介や資格取得を含め、転職にまつわるさまざまなお悩みの相談を受け付けています。「年収を増やしたい」「高卒から未経験の職種に挑戦してみたい」など転職を検討している方は、お気軽にご相談ください。