労働条件通知書とは?いつもらえる?タイミングや確認したい項目を解説労働条件通知書とは?いつもらえる?タイミングや確認したい項目を解説

更新日

公開日

労働条件通知書とは、労働条件が記載された企業が労働者へ交付する書類のこと

「労働条件通知書って何?はいつもらえるの?」「受け取ってから確認すべき項目はどれ?」と気になる方もいるでしょう。労働条件通知書とは企業が労働者に交付する労働条件が記載された書類のことです。

このコラムでは、労働条件通知書の概要や受け取れるタイミングを解説しています。また、労働条件通知書が発行される理由や確認したい項目もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、労働に関する条件が明記されている書類です。労働条件通知書には労働時間や賃金、業務内容などの労働条件が記載されています。

労働条件通知書の受取対象

労働条件通知書の受取対象となるのは、働くすべての労働者です。正社員・パート・アルバイトなど、立場にかかわらず交付されます。

ただし、派遣社員の場合、雇用契約を締結しているのは派遣会社です。そのため、派遣先企業から派遣社員に対して労働条件通知書を発行する必要はありません。内容を確認したい場合は派遣先企業ではなく、派遣元である派遣会社に問い合わせましょう。

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

労働条件明示義務とは

労働条件明示義務とは、企業が労働者に対して労働条件を明示する義務のことです。労働基準法「第十五条」で、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定められています。

ただし、企業によっては内定通知書や雇用契約書など別の名称の書類に明記していることもあるようです。どの書類に記載されているか知りたい場合は、応募先企業の担当者に確認してみましょう。

参照元

e-Gov法令検索

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

労働条件が明示される方法

ただし、これらの交付方法は、労働者が希望しないと行えないので、会社側が勝手に選択することはできません。また、メールやSNSメッセージでやり取りする場合は、コピーして書面を作成できることが必須です。書面以外で労働条件通知書を受け取った場合は自身で印刷し、書面で保管しておくのが望ましいでしょう。

参照元

厚生労働省

労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~

内定を承諾する前に内容を確認することが大切

内定を承諾する際は、しっかり労働条件通知書の内容を確認することが大切です。労働条件通知書には終業時間や業務内容、賃金など働くうえで重要な項目が記載されています。

内容を確認しないまま内定を承諾すると、入社後にミスマッチを感じる可能性があるでしょう。「仕事内容が自分に合わない」「業務量の割に賃金が低い」などといったミスマッチが起こると、モチベーションの低下につながりやすくなります。仕事での不満は、退職の原因になる場合があるので注意が必要です。

「

20代前半で転職回数が多いと不利?好印象を与える5つのコツ」のコラムでは、20代前半で転職回数が多いと不利といわれる理由や転職回数が多い人に企業が抱くイメージを解説しているので、チェックしてみてください。

雇用契約書との違い

労働条件通知書と雇用契約書は、役割や法的な意味合いが異なります。労働条件通知書は「通知書」であるため、雇用者(会社)から一方的に渡されるものです。それに対して、雇用契約書は「契約書」なので署名と捺印が必要で、雇用者と労働者の双方の合意をもって締結されます。

雇用契約書は会社と労働者がそれぞれ署名・捺印し、1部ずつ保管することが一般的です。なお、雇用契約書の発行は義務付けられていません。そのため、交付しない企業もありますが、会社と労働者で認識の相違を避けられる重要な書類といえるでしょう。

「労働条件通知書兼雇用契約書」を発行する会社もある

「労働条件通知書」と「雇用契約書」を1式にまとめた「労働条件通知書兼雇用契約書」を発行する会社もあります。雇用契約書のなかに、労働条件通知書に明記しなければならない事項を盛り込んでいれば「労働条件通知書を交付した」と捉えられるため、雇用契約書1枚にまとめても問題ありません。

「

労働条件通知書兼雇用契約書とは?入社前の書類について詳しく解説!」のコラムでも労働条件通知書兼雇用契約書の概要や労働条件通知書と雇用契約書の違いを解説しているので、あわせて一読し理解を深めてみてください。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

労働条件通知書をもらうタイミング

労働条件通知書が交付されるのは採用されたときに限らず、内容が変更されたときにも受け取る必要があります。以下で、労働条件通知書をもらうタイミングを解説するので、どのようなタイミングで交付されるのか把握しておきましょう。

応募先企業から採用された場合

労働条件通知書は、応募先企業から採用された場合に交付されます。内定日または入社日に書類または希望した電磁的方法で渡されるのが一般的です。

労働契約を締結したあとに労働条件を変更するのは難しいので、「事前に聞いていた内容と異なる点はないか」「求人票に記載された内容と合致しているか」「曖昧な言葉や分かりにくい箇所はないか」をしっかりと確認しましょう。

労働条件に変更があった場合

労働条件に変更があった場合も、労働条件通知書が交付されるでしょう。たとえば正社員の場合、就業時間や賃金に変更がされることがあります。派遣社員から直接雇用になる際に、新たに雇用契約を締結することになるため、労働条件通知書を発行する必要があるでしょう。

アルバイトやパートとして働く場合も発行される

労働条件通知書は、アルバイトやパートなどあらかじめ契約期間が決められている雇用形態で契約する際にも発行されます。正規雇用同様に労働時間や賃金などを明示するのはもちろん、有期労働契約の場合、契約期間や更新の有無といった条件も通知する必要があるでしょう。

また、労働条件通知書は契約ごとに発行されるため、更新時に内容が変わる場合も交付されます。アルバイトやパートとして勤務する際も、受け取ったら内容をしっかり確認することが大切です。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

労働条件通知書が発行される理由

労働条件通知書の発行は義務化されています。労働条件通知書の発行には、雇用する側と雇用される側それぞれメリットがあるでしょう。

以下で、労働条件通知書が発行される理由を解説するので、チェックしてみてください。

労働者と企業間でのトラブルを防ぐため

労働条件通知書を発行するのは、労働者と企業間でのトラブルを防ぐためです。労働条件が曖昧のまま雇用契約を締結してしまうと、ミスマッチが起きて退職につながる可能性があるでしょう。

採用には時間やコストがかかるため、会社側は長期的に勤務して活躍してくれる人材を求める傾向があります。あらかじめ労働条件通知書を労働者に交付して雇用契約を結べば、早期退職を防げるでしょう。

内定者が安心して入社できるため

労働条件通知書の発行には、内定者が安心して入社できるためといった目的も挙げられます。労働条件通知書で内容を確認できれば、希望する働き方で勤務可能かどうかを判断できるため安心して内定承諾できるでしょう。

労働条件通知書に記載されている項目

労働条件通知書には2種類あります。必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と制度を導入している会社のみ通知書に記載する必要がある「相対的明示事項」です。以下でそれぞれ解説するので、確認してみてください。

労働基準法施行規則「第五条」をもとに、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」に分けて以下で解説します。

絶対的明示事項

絶対的明示事項は、労働条件通知書に必ず記載されている項目です。それぞれの項目で確認したいことも解説しているので、チェックしてみてください。

| 労働契約の期間と更新の有無 | 非正規雇用の場合は契約期間、正社員としての採用なら入社日を確認しましょう。 |

| 就業の場所 | 就業する場所が固定なのか転勤があるのか、当初聞いていた就業場所と違わないかなどを確認しましょう。転勤がある場合は、必要に応じて頻度や期間などを聞いておくと安心です。 |

| 業務内容 | 採用直後の業務内容を確認して相違がないか確認しておきましょう。また、将来の配置や出向など記載がない場合は、担当者に確認しておくと、ミスマッチを防ぎやすくなります。 |

| 始業・終業時刻と休憩時間 | 始業・終業時刻、休憩時間は企業によって異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。

また、フレックスタイム制度やシフト制度を設けている会社の場合は、コアタイムや交代勤務時間の組み合わせ、制度が開始される日などそれぞれの制度に合った条件が記載されている傾向があるので、あわせて確認しておくのが望ましいでしょう。 |

| 休日・休暇 | 休日の日数や曜日、有給休暇日数、夏季休暇、年末年始休暇などが労働条件通知書に記載されています。

労働条件通知書に明示されている内容が、求人情報などに記載された休日と相違がないか確認しておきましょう。 |

| 時間外労働の有無 | 労働条件通知書には残業の有無や、想定残業時間を示している会社もあります。気になる場合は、残業が頻発する期間や1日あたりの残業時間などを確認しておきましょう。 |

| 賃金の決定・支払い方法 | 給与や諸手当の金額、締め日、支払い日、支払い方法などを確認しましょう。 |

| 退職 | 定年や退職の手続き方法などもあらかじめ確認しておくのが望ましいでしょう。自己都合での退職を申し出る時期や解雇条件なども記載されているので、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。 |

在職中の転職活動で内定をもらった場合は、現在の職場の退職交渉などが長引くと、入社日の調整を行う必要が出てくるので在職中の職場の規定を確認しましょう。

また、自分が仕事に求めるものを明確にすることで、チェックすべき項目がみえてきます。たとえば、ワークライフバランスを保てる仕事に就きたい場合は、上記の表で挙げた休日に関する情報や時間外労働の有無を確認するのがおすすめです。

自分に合った職場を見つけるために週休2日制と完全週休2日制の違いを理解しておくと仕事探しで役立つでしょう。週休2日制と完全週休2日制のどちらを採用しているかは、企業によっても異なります。

相対的明示事項

相対的明示事項は、以下の制度を設けている会社のみ労働条件通知書に記載する必要があります。

| 退職手当 | 退職手当に関する事項が記載されている場合があるので確認しましょう。退職手当がないときは、「なし」と明示されているのが一般的です。 |

| 賞与・最低賃金額 | 賞与・最低賃金額も確認しておくのがおすすめです。賞与は金額や支給時期も把握しておきましょう。賞与がない場合は、「なし」と記載されています。 |

| 労働者負担になる食費や作業用品など | 業務で労働者が負担すべき食費や作業用品がある場合のみ記載されている項目です。 |

| 安全衛生 | 安全衛生管理の体制に関する事項や災害が発生した場合の措置などが記載されているので、確認しておくのが望ましいでしょう。 |

| 職業訓練 | 業務に関する職業訓練や社員教育などがある場合、記載されています。 |

| 災害補償および業務外の傷病扶助 | 福利厚生制度なども含まれる内容が記載されています。 |

| 表彰や制裁 | 表彰の基準や懲戒の種類などが明示されているので、確認しておくと安心です。 |

| 休職 | 休職制度が採用されている場合のみ明示されています。 |

相対的明示事項は書面に記載する必要はなく、口頭での明示が認められています。ただし、労働者と企業間でのトラブルが起きるのを防ぐために、書面で明示する場合があるので確認しておきましょう。

参照元

e-Gov法令検索

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)

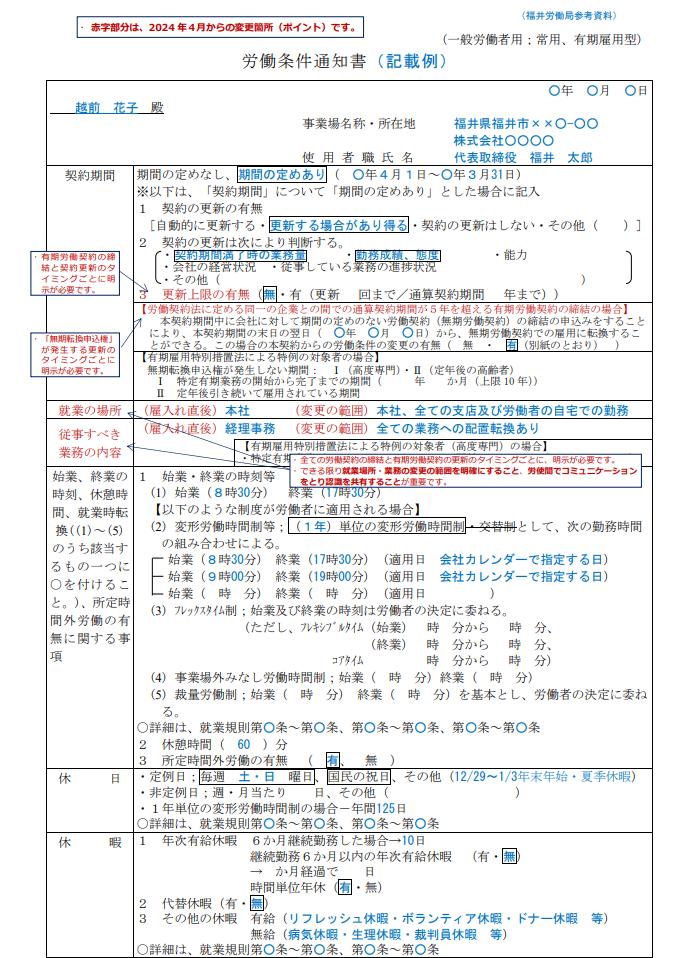

2024年4月に改正された記載事項

2024年4月から、労働条件通知書の記載事項を追加する法令改正が行われました。厚生労働省の「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」によると、新しく追加される明示事項は以下のとおりです。

- ・就業場所・業務の変更の範囲

・更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

・無期転換申込機会

・無期転換後の労働条件

記載事項が変更された背景には、働き方の多様化が挙げられます。正社員に限らず、労働者全般について、雇用ルールを明確化するために追加されました。

また、「無期転換申込機会」や「期転換後の労働条件」が追加されたのは、労使間で「無期転換ルール」が認知されていないためです。「

無期雇用とは?パートや派遣は該当しない?正社員との違いを解説!」のコラムでは、「無期転換ルール」の内容や正社員との違いを解説しているので、チェックしてみてください。

参照元

厚生労働省

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます 記入例でみる労働条件通知書で確認したい項目

労働条件通知書で確認したい項目が記載されている箇所を、記入例を参考に把握しておきましょう。

労働条件通知書は、「契約期間」「就業の場所」「業務内容」「就業時間」「休日」「休暇」の順番で記載されているのが一般的です。それぞれの項目がどこに、どのように記載されているのかを理解しておけば、説明を受けた内容と相違がないか確認しやすくなるでしょう。

同サイトには、労働条件通知書の雛形やテンプレートがWord、PDFの形式で掲載されているので、どのような様式があるか確認しておくのもおすすめです。

参照元

厚生労働省 福井労働局

様式集(労働基準法関係)

希望する働き方がしたいならプロに相談しよう

希望する働き方がしたいなら、就職・転職エージェントのプロに相談するのも方法の一つです。就職・転職エージェントを活用するとプロの視点で就活のアドバイスを受けられるため、自分では気づかなかった仕事の探し方やアピール方法を見つけられることもあります。

「希望する労働条件の求人がなかなか見つからない」「自分に向いている仕事が分からない」と悩む方は、就職・転職エージェントのハタラクティブへご相談ください。ハタラクティブは、フリーターなど若年層に特化した就職・転職エージェントです。

専属のキャリアアドバイザーがヒアリングし、あなたの性格に合わせて長く続けられる仕事をご紹介。応募書類の添削や面接対策も行うので、スムーズに就職活動や転職活動を進められるでしょう。

また、応募書類の提出・通過確認や面接日の調整などといった企業とのやり取りも担当者が代行してくれます。就職活動や転職活動をしたことがない方も安心して選考や面接に臨めます。サービスはすべて無料なので、お気軽にご相談ください。

労働条件通知書に関する疑問

ここでは、労働条件通知書に関するよくある疑問をQ&A形式でまとめました。

入社後に労働条件通知書を受け取っていない場合は、勤務先の担当者へ交付時期を確認してみましょう。労働基準法「第十五条」で、労働条件通知書は内容を承諾したうえで、労働契約の締結時に交付すると定められています。勤務先に確認しても交付されない場合は、労働基準監督署に相談することを検討しましょう。

参照元

e-Gov法令検索

労働基準法

労働条件通知書の内容が異なっていたときの対処法は?

労働条件通知書の内容が異なっていた場合は、できるだけ早く企業側に問い合わせるのがおすすめです。単純な人的ミスによって誤った情報が記載されていた場合であれば、労働者側からの申し出によって、正しい内容へと速やかに変更されるでしょう。

通知内容の訂正がなされないなら入社を辞退しても問題ない?

通知内容を訂正してもらえないときは、入社するかどうか慎重に検討することをおすすめします。訂正されない内容のまま労働契約を締結してしまうと、合意後に修正を求めるのが難しくなる可能性があるためです。就職・転職エージェントのハタラクティブは企業とのやり取りも代行するので、「聞いていた内容と違うけど言いづらい」といった状況を避けられます。納得できる勤務先を見つけたい方は、ぜひご相談ください。