- 「ハタラクティブ」トップ

- 記事トップ

- 「経歴別」の記事一覧

- 「フリーター」についての記事一覧

- 「フリーターの悩み」についての記事一覧

- フリーターの割合は全人口でどれくらい?正社員になるためのコツも紹介

フリーターの割合は全人口でどれくらい?正社員になるためのコツも紹介

この記事のまとめ

- 日本のフリーターは、総人口のおよそ1%の割合で存在する

- フリーターのデメリットとして、正社員に比べて生涯年収が低いことが挙げられる

- フリーター期間が長引くほど、就職できる割合が低くなる

- フリーターの年齢別の就職割合はどの年代も約60%ほどで、就職の可能性はある

- フリーターが就活を行う場合は、仕事探しだけでなく面接対策も大切

あなたにおすすめ!

「日本のフリーターの割合は?」「フリーターから正社員になれる?」と、自分の進路に不安を感じている方もいるでしょう。日本のフリーターの割合は約100人に1人です。また、フリーターから正社員を目指す人のうち、半数以上が内定獲得をしています。

このコラムでは、日本のフリーターの割合や、正社員にならないことで生じるデメリットなどについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

自分に向いている仕事を

簡単に診断してみましょう

性格でわかる

私の適職診断

就職・転職でお困りではありませんか?

日本のフリーターの割合とは

日本のフリーターの割合は、総人口の約1%です。総務省統計局の「労働力調査」によると、2023年のフリーターの数は134万人。また、同局の「人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)結果の要約」によると同年の日本の総人口は1億2,435万2,000人です。

フリーターの数を日本の総人口と比較すると、およそ100人に1人がフリーターだといえるでしょう。

そもそもフリーターとは

内閣府の「平成27年版 子供・若者白書(全体版)第2節 若年無業者,フリーター,ひきこもり」では、フリーターの定義について「15~34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者」かつ以下の条件を満たす者として定められています。

- ・1.雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」か「アルバイト」である者

- ・2.完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者

- ・3.非労働力人口で家事も通学もしていない「その他」の者のうち、就業内定しておらず、希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者

上記の内容をまとめると、フリーターに該当するのは15歳から34歳までの若年者で、学生や主婦に該当せず、パートやアルバイトなどの非正規雇用形態で働く方です。さらに、内閣府は無職であっても「パートやアルバイトとして働く意志がある人」はフリーターだと定義しています。フリーターの概要については「フリーターとは?一人暮らしは実現できる?正社員就職のポイントも解説」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

中年フリーターも存在する

内閣府の定義とは異なるものの、日本には35歳以上でパートやアルバイトとして働く「中年フリーター」と呼ばれる方も存在します。その方々も含めると、日本におけるフリーターの割合は1%よりも高くなるでしょう。参照元

総務省統計局

トップページ

子供・若者白書について

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

フリーターになる3つの理由

ここでは、フリーターになる主な3つの理由を解説します。フリーター生活を有意義に過ごすための観点も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事のまとめ

- 就活に失敗したから

- 新卒で入社したがすぐ辞めてしまったから

- 自由な働き方ができるから

1.就活に失敗したから

新卒での就活に失敗した場合は、正社員になるまでの収入を確保する手段としてフリーターを選択することが多いようです。今後正社員採用の選考を受ける際には、フリーターとして働いた経験がアピールポイントにつながることもあります。収入を確保するためだけでなく、選考に役立つスキルや経験を得ていると捉えることで、より有意義なフリーター生活になるでしょう。

2.新卒で入社したがすぐ辞めてしまったから

新卒で入社したものの、仕事内容や職場環境のミスマッチが原因で退職してフリーターになる場合もあります。この場合、フリーターとして積み重ねた働く経験や感じたことを踏まえ、自分に合う働き方を明確にするのが良い方法です。働くうえで譲れない条件を洗い出したうえでもう一度正社員を目指せば、ミスマッチを起こしにくいでしょう。

3.自由な働き方ができるから

好きな時間や曜日に働けるといった理由から、あえてフリーターを選ぶ方もいます。特に、自分の目標とする夢や将来の展望がある場合は、フリーターとして自由な働き方ができる生活を求めることが多いようです。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。適性に合わない仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「性格でわかる私の適職診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

フリーターでいる3つのデメリット

フリーターを続けるには、リスクを知ったうえで進路を決めるのがおすすめです。ここでは、フリーターでいる3つのデメリットを紹介します。中長期的な視点で「フリーターだと将来どうなるのか」「今のままでいいのか」などを考えてみましょう。

フリーターでいるデメリット

- 生涯年収に差が生まれる

- 社会保障面・福利厚生面が弱い

- スキルが身につきにくい

1.生涯年収に差が生まれる

フリーターでいるデメリットのひとつは、正社員との生涯年収差が生じることです。正社員は昇給や昇進の機会があり、定期的な給与アップが見込めます。実力主義の会社であれば、成果に応じた報酬も期待できるでしょう。

一方、フリーターの時給アップは、数十〜数百円単位と少額であることが多いようです。また、多くの場合、フリーターはボーナスの支給対象に含まれていません。そのため、フリーターを続けながら順調に年収を上げていくのは難しいでしょう。

「フリーターの現状とは?企業から見た立ち位置や正社員との違いを解説!」では、フリーターと正社員の平均年収や生涯賃金を具体的に比較しながら解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

フリーターと正社員の生涯賃金格差

労働政策研究・研修機構による「ユースフル労働統計2023 ―労働統計加工指標集―(p.300)(p.315)」では、60歳までフルタイムで働いた正社員とフリーターの生涯賃金が記載されています。大学を卒業後にフルタイムで働き続け、60歳で定年退職した男性の場合の生涯賃金は、正社員が約2億4,700万円、非正規社員は約1億4,000万円でした。

フリーターと正社員の賃金格差に関しては「フリーターと正社員の賃金格差は約1億円!?現状を変えずにいると?」で詳しく解説しています。

参照元

独立行政法人労働政策研究・研修機構

ユースフル労働統計2023 ―労働統計加工指標集

2.社会保障面・福利厚生面が弱い

勤め先における社会保険の加入条件に該当しない場合は、健康保険や年金の加入手続きを自分で進めなければなりません。また、福利厚生面の保障も正社員に比べて少なく、退職金がもらえる可能性も低いため、何らかの事情で働けなくなった場合は無収入になるリスクもあります。フリーターは正社員に比べて緊急時の保障が少ない可能性があることも把握しておきましょう。

3.スキルが身につきにくい

フリーターは、正社員に比べてスキルが身につきにくいといわれています。多くの場合、正社員のような手厚い研修を受ける機会や、大きな責任を負う業務を担う機会が少ないからです。そのため、スキルアップだけでなくキャリアアップを目指すハードルも比較的高いといえます。

フリーターは年齢を重ねるほど収入を得るのが難しくなる

なかには、「フリーターで満足している」「正社員にならなくても良い」と考えている方もいるかもしれません。しかし、できるだけ若いうちに正社員を目指すのがおすすめ。なぜなら、フリーターのままで年を重ねてしまうと、若いころと同じ収入を得るのが難しくなってしまうためです。

アルバイトの多くは時給制のため、フリーターとして稼ぐには、労働時間を多く確保したり、アルバイトを掛け持ちしたりする必要があります。しかし、年を重ねると、若いころと同じような働き方が体力的に難しくなる可能性も。また、フリーターは急なケガや病気、冠婚葬祭といった休みに対する保障や手当がないこともあり、休んだぶんだけ収入が減ってしまうでしょう。「一生フリーターでい続けるのはリスクが高い?正社員になるメリットを解説!」のコラムではフリーターのリスクや正社員のメリットについて解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

フリーター期間が長くなると就職しにくくなる

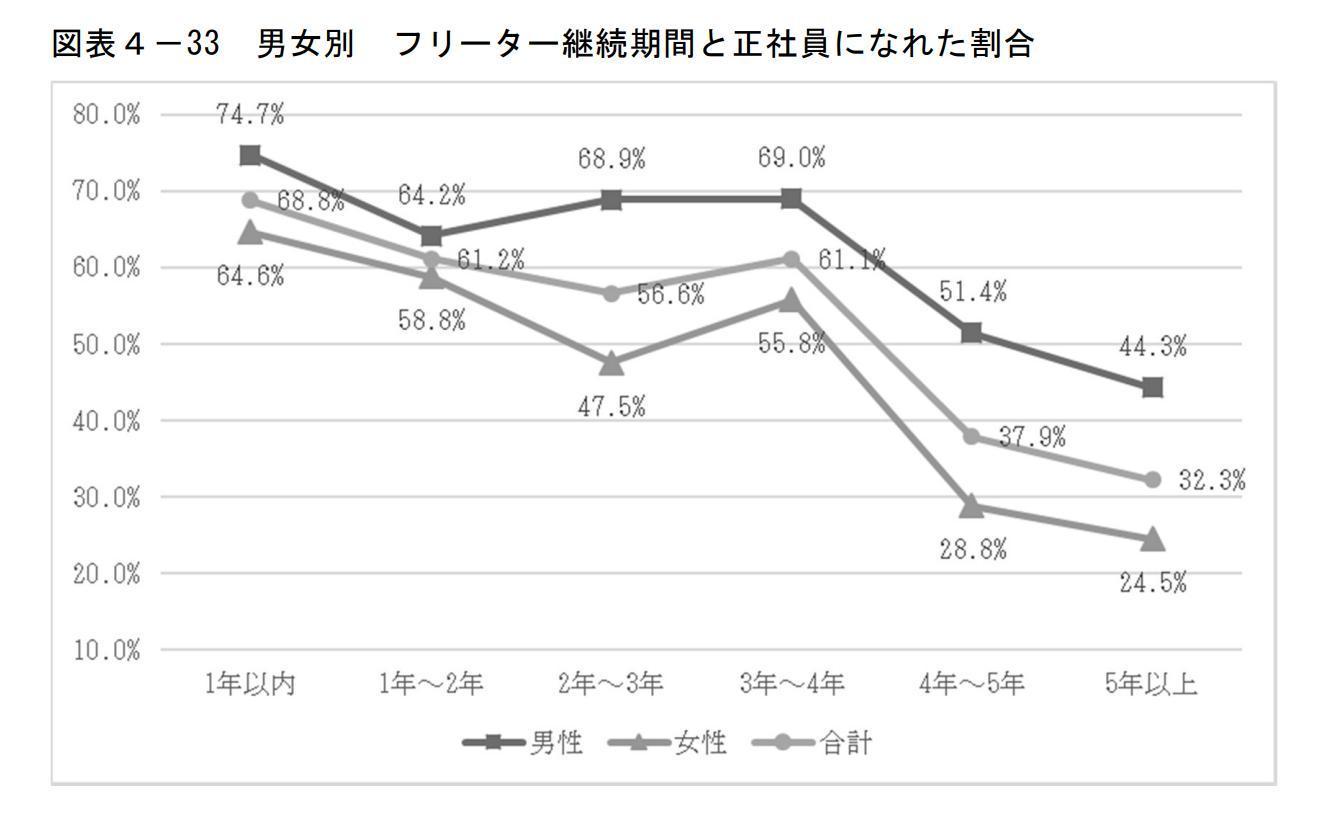

フリーター期間が長引くほど、就職できる割合は低下する傾向にあります。労働政策研究・研修機構の「大都市の若者の就業行動と意識の分化 - 「第5回 若者のワークスタイル調査」から-」によると、フリーター継続期間と正社員になれた人の割合は以下のとおりです。

引用:労働政策研究・研修機構「大都市の若者の就業行動と意識の分化 - 「第5回 若者のワークスタイル調査」から-(128p)図表4-33 フリーター継続期間と正社員になれた割合」

フリーター期間が1年以内の場合、正社員就職をした割合は60%を超えています。しかし、フリーター期間が延びれば延びるほど、割合が徐々に低下していく傾向にあることが分かるでしょう。

フリーターの年齢別の就職割合

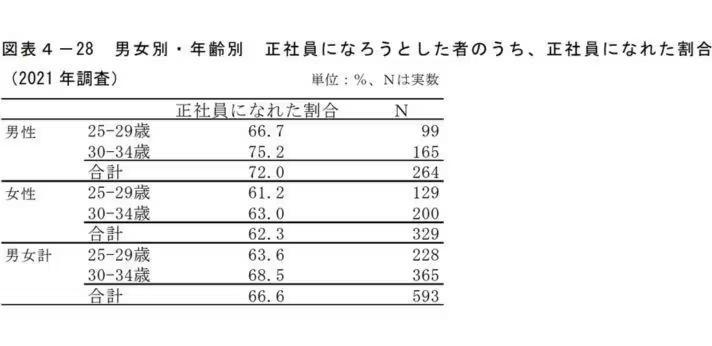

労働政策研究・研修機構の「大都市の若者の就業行動と意識の変容 -「第5回 若者のワークスタイル調査」から-」によると、年齢別のフリーターから正社員への就職割合は以下のとおりです。

引用:労働政策研究・研修機構「大都市の若者の就業行動と意識の変容 -「第5回 若者のワークスタイル調査」から-(124p)図表4-28 男女別・年齢別 正社員になろうとした者のうち、正社員になれた割合 (2021年調査)」

25〜34歳の間にフリーターから正社員に移行できた人の割合は、男性が72%、女性が62.3%、男女全体で66.6%でした。上記から、正社員を目指すフリーターの半数以上が正社員就職を果たしていることがわかります。30代前半までであれば、フリーターとしての経験と若さを活かした正社員就職を望める可能性があるでしょう。

フリーターから正社員を目指すなら若いうちが有利

フリーターから正社員を目指すなら、40代、50代と年を重ねる前に行動しましょう。近年、若い世代の人手が足りず、積極的に若年層を採用しようという企業は増加傾向にあります。また、フリーターから正社員を目指す人材に対して、「一から仕事を習得してもらえる」「ほかの企業の社風や特色が身についていなくて教えやすい」と考える企業も多いようです。

若いうちの就活が有利な理由は、「ニートは『若さ』が強みになる?就職活動を成功させるポイントを解説!」で解説しているので、ぜひ参考にご覧ください。

参照元

労働政策研究・研修機構

労働政策研究報告書 No.213 大都市の若者の就業行動と意識の変容 ―「第5回 若者のワークスタイル調査」から―

フリーターが就職するための5つのポイント

ここでは、フリーターが就職するための5つのポイントを解説します。仕事探しを効率良く進めて就職を成功させるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

フリーターが就職するためのポイント

- フリーターや未経験歓迎の求人に応募する

- 中小企業を狙う

- インターンシップに参加する

- 面接対策を徹底的に行う

- ハローワークや転職エージェントを利用する

1.フリーターや未経験歓迎の求人に応募する

フリーターから正社員就職を目指すには、「フリーター歓迎」や「フリーターOK」と記載されている求人に応募するのがおすすめです。中途採用枠の求人には即戦力を求める企業が社会人経験のある人材を求めるものも多く、フリーターとして応募すると不利になる恐れも。フリーターや未経験者を歓迎している求人に応募すれば、ポテンシャルや意欲を評価してもらいやすいため、内定獲得に近づきやすくなります。

2.中小企業を狙う

フリーターは大企業よりも中小企業を狙って就活するのがおすすめです。中小企業は、大手企業と比べて人手不足であることが多く、若い人材を求めている傾向があります。そのため、フリーターから正社員就職を目指しやすい可能性が高いでしょう。

中小企業での仕事探しに興味がある方は、「第二新卒は中小企業が狙い目!大手企業との違いや就職するメリットをご紹介」のコラムもチェックしてみてください。

3.インターンシップに参加する

選考を受ける前に、就職したい企業のインターンシップに応募するのもポイントです。インターンシップに参加することで、選考で人事に就労意欲をアピールできます。また、企業への理解も深まるため、フリーターから再社員就職を目指す方は積極的に参加を検討してみましょう。

ただし、インターンシップの中には新卒者のみを対象とするものもあります。フリーターや既卒者を募集対象としているか事前に確認しておくとスムーズです。「フリーターがインターンに参加するのはあり?参加のメリットとデメリット」では、フリーターがインターンに参加する方法やメリットなど解説しています。

4.面接対策を徹底的に行う

フリーターから正社員への就職を目指す場合は、面接対策をしっかり行うのが大切です。面接では、応募者の人柄や入社への熱意がチェックされます。自己PRや志望動機はほとんどの選考で質問される項目なので、企業ごとの回答をあらかじめ考えて働く意欲が伝わる内容に仕上げましょう。

フリーターが面接でみられるポイントとは?

フリーターから正社員への就職の際にみられるポイントは「なぜフリーターになったのか」「フリーターから弊社を志望した理由は?」などが挙げられます。企業はフリーターの期間でどのように過ごしていたのかを確認されることが多いため、面接官にプラスな印象を与えられるように準備しておきましょう。面接対策の方法については「面接対策のやり方は?押さえておきたいポイントと注意点を解説」をご一読ください。

5.ハローワークや転職エージェントを利用する

フリーターからの就職は、ハローワークや就職・転職エージェントといった支援機関を利用するのもおすすめです。求人紹介だけでなく、履歴書の書き方や面接対策などのアドバイスをもらえるので、効率的に就活を進められます。

ハローワークには地域密着型の求人が数多く集まっているので、「地元で働きたい」「転勤したくない」など仕事探しの希望が明確な方におすすめです。就職・転職エージェントでは、フリーター歓迎の求人や希望の条件に合った求人を紹介してもらえます。「就職活動でやるべきことが分からない」「第三者目線でおすすめの仕事を知りたい」という方に向いているでしょう。

就職・転職エージェントのハタラクティブでは、フリーターや第二新卒の就職・転職をサポート。専任のキャリアアドバイザーが求職者一人ひとりに合った求人をご紹介します。未経験歓迎の求人を多く取り扱っているほか、チャットでの相談や1分程度でできる適職診断なども活用可能なため、さまざまな視点から自分に合った仕事を探せるでしょう。

また、書類選考対策や面接対策、入社後のアフターフォローも行い、選考から入社後まで一貫したサポートを実施。サービスはすべて無料のため、「フリーターから正社員を目指したい」という方はぜひハタラクティブにご相談ください。

正社員就職の不安を解決するQ&A

ここでは、フリーターから正社員を目指して仕事探しをする方の不安をQ&A方式で解決します。正社員を目指す年齢や就活における学歴についても回答していますので、ぜひチェックしてみてください。

正社員は何歳までに目指すのが良い?

フリーターから正社員を目指すなら、早めに行動を起こしましょう。若い人材を希望する企業は多く、そのような企業であれば研修制度が整っていることも期待できます。また、若ければ若いほど「将来性がある」「柔軟性があって仕事を覚えてくれそう」と評価を得やすい傾向にあるようです。就職と年齢の関係は、「フリーターとして何歳まで働く?就活開始のタイミングやコツ」で解説しています。

学歴が低いフリーターから正社員を目指すのはやばい?

学歴に関係なく、正社員になることは可能です。もし中卒や高卒、大卒中退といった学歴が気になり就活に踏み切れない場合は、「学歴不問」の求人を探しましょう。「学歴不問」の求人は、入社後も学歴に関係なく実力が評価や給与に反映してもらえるようです。「学歴不問」の仕事探しに興味のある方は、「学歴に左右されない仕事には何がある?高収入が得られるものを紹介」もチェックしてみてください。

フリーターにはない正社員のメリットは?

正社員のメリットは、「雇用が安定している]「給与水準が高い]「昇給がある」「福利厚生が手厚い」などです。また、仕事をとおして専門的なスキルを身につけやすいのも大きな魅力といえます。「正社員とフリーターの違いは?待遇や将来性を比較!就職成功のコツも解説」では、正社員とフリーターの違いを詳しく解説しているのでご参照ください。

フリーターから正社員になるのは難しい?

年齢が若いうちに就職活動を始めれば、比較的スムーズに仕事探しができるでしょう。特に、人手不足の業界や未経験者歓迎の求人に注目するのがおすすめです。また、就職・転職エージェントを利用すると、プロのアドバイスをもらえるので、より効率的に仕事探しができます。

フリーターからの転職活動が不安な場合は、ハタラクティブにご相談ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。