退職後に市役所の手続きでやることは?必要書類や持ち物も解説

「退職後に市役所で行う手続きって何があるの?」とお悩みの方もいるでしょう。退職後すぐに転職する場合は次の職場が手続きを代行してくれることが一般的です。しかし、すぐに転職しない場合は一定の期間内に市役所にて健康保険や年金の手続きを行う必要があります。

このコラムでは、退職後の手続きの進め方や申請期間についてご紹介。自分がどの対象に当てはまるのかを把握したうえで、手続きの流れと必要書類を押さえておきましょう。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

退職後に市役所で必要な手続きは?

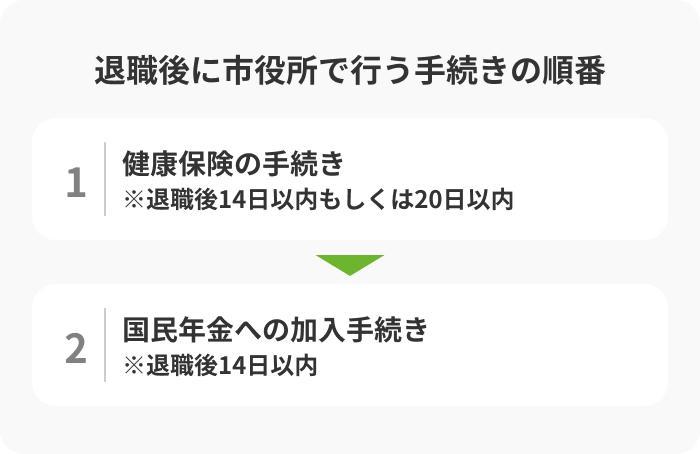

会社を退職後に市役所で行う手続きは、健康保険の切り替えと国民年金への加入の2つです。 どちらも全員必要な手続きではなく、該当する退職者のみが対象となります。健康保険の手続きの対象になるのは、「会社の健康保険から国民健康保険に加入する人」、年金の手続きは「厚生年金から国民年金に変わる人」です。

健康保険に関しては、退職した後もそれまで加入していた健康保険に加入できる「任意加入被保険者」になる場合と、国民健康保険に加入する場合に分かれます。任意加入被保険者になれば、市役所で国民健康保険に切り替える手続きは不要です。

多くの場合、国民健康保険よりも任意加入被保険者のほうが保険料は安く済みます。手続き前にシミュレーションし、どちらが得かを考えましょう。

年金に関しては「厚生年金から国民年金に切り替える」という手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市役所で手続きを済ませましょう。

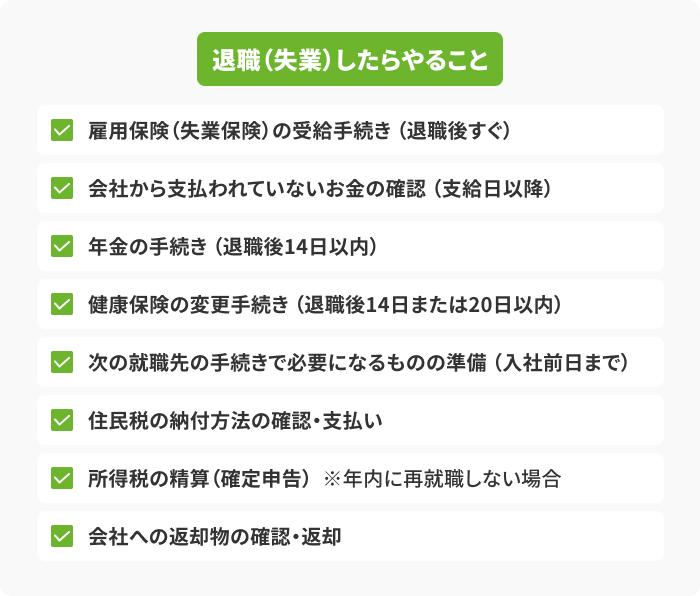

退職後にやることリスト

退職後にやることは以下のとおりです。

健康保険の手続きは、基本的に退職日から14日以内に行いましょう。任意継続を利用する方は20日以内に手続きを行いますが、家族の扶養に入る場合は退職日から5日以内に済ませる必要があります。家族の扶養に入ることが決まったら、速やかに扶養者の職場に報告しましょう。

退職後の手続きの流れについては、「退職後の手続きは何をする?期限や順番、必要書類を分かりやすく解説!」のコラムでも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

市役所とハローワークの手続きはどちらが先?

明確な順番は決まっていませんが、退職後すぐに転職しない場合は、まず市役所で健康保険と年金の切り替え手続きを行うことが一般的。健康保険に未加入の状態だと、事故や病気で診療を受ける際、全額自己負担になってしまう可能性があるからです。

また、必要な書類がそろっていれば、市役所とハローワークで行う手続きを1日で済ませることもできます。ハローワークで行う手続きについては、「退職後のハローワークでの手続きは?失業保険の受給条件や給付までの流れ」のコラムで詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

退職時の健康保険に関する手続き

退職に伴う健康保険の手続きは、以下の3つのパターンに分けられます。以下、それぞれ見ていきましょう。

退職時の健康保険の手続きで気をつけておくべきポイントを教えてください

退職後にどの健康保険に加入するかを早めに決め、申請手続を確認しておきましょう

日本では全員が必ず健康保険に加入しなければならないため、退職後にどの健康保険に加入するかは早めに決め、加入手続きの確認をしておくことが重要です。

退職後に加入する健康保険には次の種類があります。ただし、次の会社の健康保険に加入できる場合、2~4の選択肢は取れません。

- 1.次の会社の健康保険に加入する:加入手続きは次の会社が行います

- 2.国民健康保険に加入する:加入手続きは自身で行います

- 3.退職した会社の健康保険へ任意継続加入する:加入手続きは自身で行います

- 4.家族の扶養に入る:扶養に入る家族の会社で手続きをしてもらいます。自身の収入によっては扶養に入れないこともあります

健康保険によって申請期日や申請方法、加入後の保険料が異なります。どの保険を選ぶのかを早めに決め、申請に必要な書類の準備に取りかかりましょう。

もし加入手続きが遅れると、その間に病院にかかったときに保険証が使えず、全額自己負担での治療になってしまいます。

国民健康保険へ切り替える場合

会社を退職してからすぐに再就職をしない場合、原則的に国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の申請期間と申請場所は、以下のとおりです。

申請期間

国民健康保険への加入を希望する場合は、退職後14日以内に申請が必要です。期限までに手続きを完了できるよう、事前に準備しておきましょう。

退職後14日を過ぎたらどうなる?

退職後に14日を過ぎると、その間の医療費は全額自己負担になります。自己負担で支払った医療費は、健康保険に加入したあとも払い戻しされない可能性があるため注意しましょう。また、納める保険料は、以前まで加入していた健康保険の資格喪失日の月まで遡ることになります。

「国民健康保険に加入しない=その分は払わなくて済む」わけではないので、退職後14日以内に必ず手続きを完了させましょう。

退職後の手続きを忘れないためのポイントは、「退職後の手続きを忘れたらどうなる?失敗を回避するための方法を紹介」のコラムにて、より詳しく解説しています。

申請場所

国民健康保険の申請場所は、市役所の健康保険窓口です。何課に行けば良いか分からない場合は、窓口で「国民健康保険の手続きをしたい」と伝えると、どこに行けば良いかを教えてもらえます。担当する課の名称は自治体によって異なりますが、「国民健康保険課」や「保険年金課」といった、国民健康保険の担当なのが分かる表記であることが多いようです。

持ち物

手続きに必要な持ち物は、次の5つです。

- ・健康保険資格喪失証明書

- ・本人確認書類

- ・通帳

- ・印鑑

- ・マイナンバーが分かるもの

前述のように、国民健康保険の手続きには期限があります。期日までに手続きを完了できるよう、上記の持ち物をそろえておきましょう。

企業の健康保険を任意継続する場合

退職者は、希望すれば退職後も最長2年間、退職前の職場の健康保険に加入し続けられます。任意継続制度を利用するには、「退職前に2ヶ月以上会社の健康保険に加入していたこと」が条件です。任意継続を希望する場合、退職する職場にその旨を伝える必要はありません。手続きは、退職者が直接、以前加入していた健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に対して行います。

なお、在職時には保険料の半分を会社に負担してもらえましたが、退職後は全額自己負となる点には注意が必要です。任意継続をしても、退職後は健康保険料の負担額が異なる点に注意しましょう。

申請期間

任意継続する場合は、退職後20日以内に手続きする必要があります。申請期間を過ぎると手続きができなくなるため、期限内に済ませるようにしましょう。

申請方法

任意継続をするための申請は、各保険組合の規程に従って行います。退職する職場の総務部や人事部などの担当部署にあらかじめ確認しておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

家族の扶養に入る場合

退職後に扶養に入る場合は、家族の加入している保険組合に申請します。扶養に入るには、いくつかの要件を満たしていることが必要です。

扶養に入るための3つの要件

扶養に入るための要件は以下の3つです。

- ・被保険者に生計を維持されている

- ・被保険者の直系尊属(父母・祖父母)、または同一世帯の3親等内の親族(配偶者・兄弟姉妹・子・孫)

- ・年収が130万円未満、かつ同居の場合は被保険者の年収の2分の1未満、別居の場合は被保険者の仕送り額未満であること

保険組合によって細かい要件は異なるため、よく確認しましょう。

申請方法

扶養に入る場合は、家族の職場に申告を行います。必要書類は、職場が加入している保険組合によって異なるため、確認することが重要。一般的には、健康保険被扶養者異動届や、年収を確認できる書類などが求められるようです。

退職後の健康保険手続きについては、「退職後に健康保険に入らなくてもいい?加入方法や必要手続きを解説」のコラムでより詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

退職時の国民年金への加入手続き

国民年金への加入手続きが必要な場合は、「退職後しばらく転職しない場合」や「国民年金加入者の扶養に入っていた配偶者が退職した場合」の2つです。 また、年金の加入者は以下の3つに分類されます。

保険料の重複払いや、長期間の手続き忘れに注意しましょう

国民年金の加入手続き(種別変更手続き)は、退職日の翌日から14日以内に行わなければなりません。厚生年金から国民年金への切り替えは自動では行われないため、必ず自分で手続きを行う必要があります。

国民年金保険料は月単位で計算されるため、保険料の重複払いにも注意が必要です。たとえば、退職日と再就職した日が属する月が同じ場合、就職月から厚生年金保険料を納めます。先立って国民年金保険料を納付していた場合は、保険料の重複払いが発生してしまうのです(請求すれば還付されます)。

なお、手続きが遅れた場合でも、退職日の翌日まで遡って加入しなければなりません。この場合、数ヶ月分の保険料を一度に支払う必要が生じるため、まとまった支出が発生します。

また、配偶者が第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養)だった場合、配偶者も第1号被保険者への変更手続きが必要です。20歳以上59歳以下の扶養者がいる場合、全員が国民年金の加入手続きをしなければなりません。

- ・国民年金の加入者(国民年金第1号被保険者)

- ・企業の厚生年金の加入者(国民年金第2号被保険者)

- ・第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の配偶者(国民年金第3号被保険者)

職場を退職したあとしばらく転職しない場合は、第2号被保険者から第1号被保険者となるため、国民年金への加入手続きが必要です。

また、第3号被保険者は配偶者の第2号被保険者が退職して第1号被保険者となった場合、同時に自分も第1号被保険者となります。そのため、国民年金への加入手続きが必要となり、年金保険料の支払いも発生するので注意しましょう。

申請場所

国民年金への加入の申請場所は、市役所の年金窓口です。担当する課の名称は、健康保険と同様に自治体によって異なります。

持ち物

国民年金加入手続きに必要な持ち物は、以下の4つです。

- ・年金手帳

- ・退職日を証明できる書類

- ・本人確認書類

- ・印鑑

退職日を証明できる書類には退職証明書や資格喪失証明書など、本人確認書類には運転免許証やマイナンバーカードなどが該当します。

退職後に配偶者の扶養に入る場合

退職後に配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者となります。配偶者の勤務先に連絡して手続きを申請するのが必要です。勤務先によって必要書類は異なりますが、源泉徴収票のコピーや離職票または退職証明書のコピーなどが該当します。

退職後に失業保険を受け取る場合に必要な手続き

退職時は、健康保険や国民年金の手続き以外に、失業保険の受け取りの手続きや税金の手続きが必要になります。失業保険の受給資格に該当する人は、退職後に受け取りの手続きを行いましょう。

ここでは、失業保険の受け取りの手続きについてご紹介します。

失業保険を受け取る際に気をつけておくべきポイントを教えてください

再就職の意思と能力があることが前提

失業保険を受け取るためには、再就職をする意思と能力を有していることが前提です。たとえば、「しばらくは休みたい」「心身の不調でしばらく働けない」と考えている場合「再就職の意思(能力)がない」と判断されるため、失業保険は受け取れません。

なお、失業保険の申請に必要な持ち物は以下のとおりです。不備があると手続きが遅れてしまう可能性があるため、注意しましょう。

- ・離職票1,2

- ・顔写真2枚(3cm×2.4cm。マイナンバーを持参する場合は不要)

- ・個人番号確認書類

- ・身元(実在)確認書類

- ・通帳またはキャッシュカード

実際に失業保険が入金されるのは、会社都合退職の場合は最初の手続きから約1ヶ月後、自己都合退職の場合は約2ヶ月後です。

失業給付の申請が完了したら、28日に1回のスパンで「失業認定日」が指定されます。失業認定日には、求職活動(ハローワークでの相談や求人への応募)をしたうえで必ずハローワークへ行かなければなりません。

失業保険の受給資格

失業保険の受給資格は、以下の3つの要件を満たしていることです。

- ・失業状態であること

- ・退職日以前の2年間で通算12ヶ月以上雇用保険に加入していること

- ・ハローワークに求職申込みをしていること

ハローワークでの求職申込みは、失業保険の手続きと同時に行えます。

申請期間

退職した職場から離職票を受け取り次第、速やかに申請を行います。決められた期間はありませんが、離職票は退職後10日ほどで発行されることが一般的です。そのため、遅くなるとそのぶん失業保険の受給開始が遅れたり、全額受給できなくなったりする場合があるので注意しましょう。

申請場所

申請場所は、居住地を管轄するハローワークです。失業保険の受給までは何度かハローワークに行く必要があります。

退職後の失業保険についてより詳しく知りたい方は、「退職後に失業保険をもらうには?アルバイトは可能?手続き方法を確認しよう」のコラムもあわせてご覧ください。

退職後の税金に関する手続き

退職後の税金手続きの概要をまとめました。下記を参考に、退職の期間や状況によって手続きが異なることを把握しておきましょう。

退職後の税金関連で必要な手続きは、所得税と住民税です

退職後に行う税金関連の手続きは、所得税と住民税です。

所得税の手続きは、「年内に再就職するかどうか」がポイント。年内に再就職する場合には再就職先が手続きを行い、年内に再就職しない場合には自身で確定申告を行います。いずれの場合も、手続きの際には退職した会社の源泉徴収票が必要なため、退職時に忘れずに発行してもらってください。

住民税の手続きは「退職時期」がポイントです。退職時期が1月~5月の場合、5月までに納付する住民税が退職月の給与から一括で天引きされます。一方、退職時期が6月~12月の場合、退職の翌月以降の住民税の納付書が自宅へ送付され、自分で納付する方法へ変わります。

再就職先がすぐに決まっている場合には、退職時期によらず、再就職先でも給与天引きによる納付が継続できます。ただし、退職前と再就職先の会社どちらにも手続きを依頼しなければいけないため、それぞれの会社の担当者へ具体的な手順を確認することを推奨します。

所得税の手続き

所得税の納付は、「年収想定額の12等分にかかる税金額」を毎月職場に源泉徴収してもらうやり方です。

そのため、退職して実際の年収額が減った場合には、所得税を多く納めることになります。その場合、納め過ぎた税金を返してもらう「還付手続き」が必要です。所得税の還付手続きについては、「年内に再就職したか」によって手続きの方法や時期が異なるでしょう。

年内に再就職したとき

再就職先の会社で年末調整をしてもらえます。必要なものは、生命保険や医療費などの控除証明書と前職の源泉徴収票です。

しかし、年内に再就職しても、再就職先の年末調整の時期に間に合わなかった場合は自分で確定申告をする必要があります。

年内に再就職しなかったとき

年内に再就職しない場合は、居住地管轄の税務署で確定申告をしましょう。必要なものは、確定申告書に加え前職の源泉徴収票、生命保険や医療費などの控除証明書、印鑑です。

住民税の手続き

住民税は、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。

納税する時期は決まっており、翌年の6月から翌々年の5月までです。納税時期が決まっていることから、退職時期によって住民税の支払い方法や手続き方法が変わります。

すぐに転職する場合

退職後すぐに転職する場合は、次の会社で継続して天引き(特別徴収)してもらえるようです。

継続を希望する場合は、退職する会社に「給与所得者異動届出書」を作成してもらい、転職先に提出する必要があります。なお、再就職まで1ヶ月以上空く場合は継続ができません。

再就職まで期間が空く場合は、自分で納付する普通徴収に切り替えるか、退職する際に数ヶ月分の住民税をまとめて天引きしてもらう必要があります。 再就職後は、転職先で天引きされるよう改めて特別徴収に切り替えることも可能です。その際、退職した会社に「給与所得者異動届出書」の作成依頼をする必要があることを覚えておきましょう。

1月~5月に退職する場合

退職した月から5月までの税金が一度に徴収され、退職月の給与や退職金から引かれます。税金額が退職月の給与や退職金の合計を上回る場合は、一部を天引きしてもらい残りを自分で支払うよう普通徴収に切り替えることも可能です。

6月~12月に退職する場合

退職月分の税金のみ天引きされ、残りは自分で支払う必要があります。一括納付と分割納付のどちらかを選ぶと納付通知書が役所から発行されるので、それをもとに納付しましょう。

金額は大きくなりますが、退職月から翌年5月分の税金を退職月の給与や退職金から一括で天引きしてもらうやり方も選べます。

退職後に市役所で行う手続きの順番は?

退職後に市役所で行う手続きの順番は以下のとおりです。ただし、前述したように、条件に該当する退職者のみが対象となります。

転職先の職場がすでに決まっている方や家族の扶養に入る方は、上記の手続きは不要です。また、退職後にすぐに転職しない期間がある場合は、国民年金の免除・猶予申請が受けられる可能性があるので、あわせて相談してみましょう。

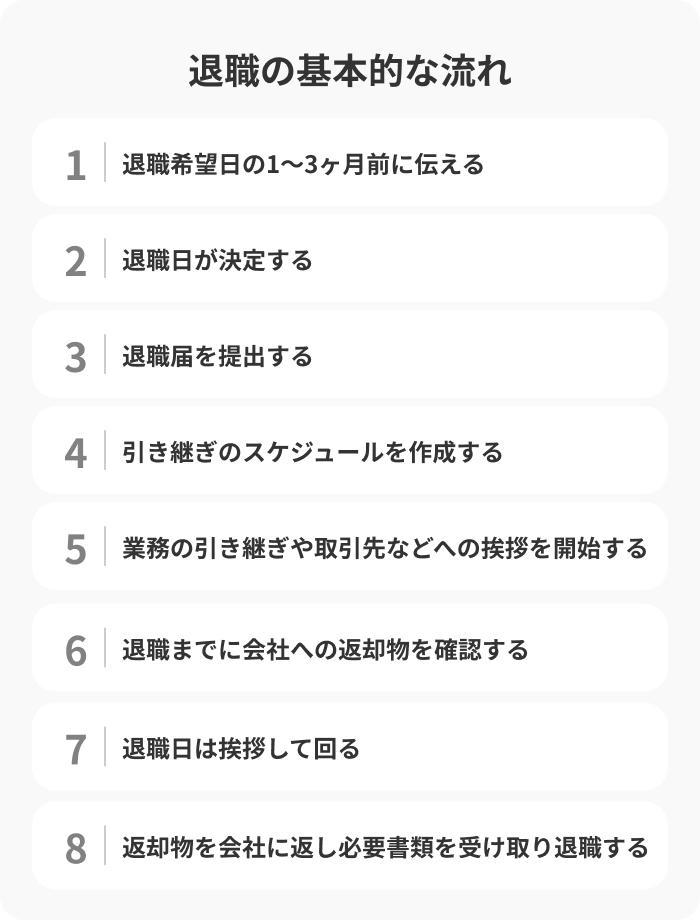

退職までの流れも押さえておこう

退職予定日1ヶ月前から最終出社日までの期間の流れを以下にまとめました。 職場の忙しさなどによっては、このスケジュールどおりに動くのが難しい場合があるので、できるだけ期間に余裕をもって退職の意思表示をするのが望ましいでしょう。

退職予定日1ヶ月前まで

退職予定日1ヶ月前までの期間に職場で済ませておくべきことは、以下のとおりです。

- ・退職の意思表示

- ・退職日の相談

民法の「第627条」では、「退職希望日の2週間前までに退職意思を伝える」とされています。

しかし、引き継ぎなどの期間を確保するために、就業規則で「1ヶ月前までに退職を申し出ること」と決められている会社もあるようです。就業規則を確認したうえでできるだけ早く上司に相談し、仕事の引き継ぎに取り掛かるようにしましょう。

参照元

e-Gov法令検索

民法

退職日1ヶ月前から

退職日1ヶ月前からの期間に職場で行う主なことは、以下のとおりです。

- ・退職届の提出

- ・仕事の引き継ぎ

退職届は直属の上司に提出します。そのあとは、職場内の承認を得る必要があるため、すぐには受理されないことを念頭に置きましょう。

職場に退職届が受理されたら、期間内に仕事の引き継ぎがスムーズに行えるよう、あらかじめ資料などを作成しておくのがおすすめです。

2週間前から最終出社日まで

取引先への挨拶回りをする場合は、退職の2週間前から最終出社日までに行います。

どのように挨拶回りをするのかは職場の意向によって異なるので、上司に指示を仰ぎましょう。後任者がすでに決まっている場合は、紹介・引き継ぎを兼ねて一緒に取引先へ挨拶をします。

最終出社日

最終出社日には、職場の自部署や他部署でお世話になった人たちに挨拶回りをすることが一般的です。時間帯は、仕事が落ち着く午後以降が望ましいでしょう。

退職時には、皆の前で挨拶をする機会もあります。

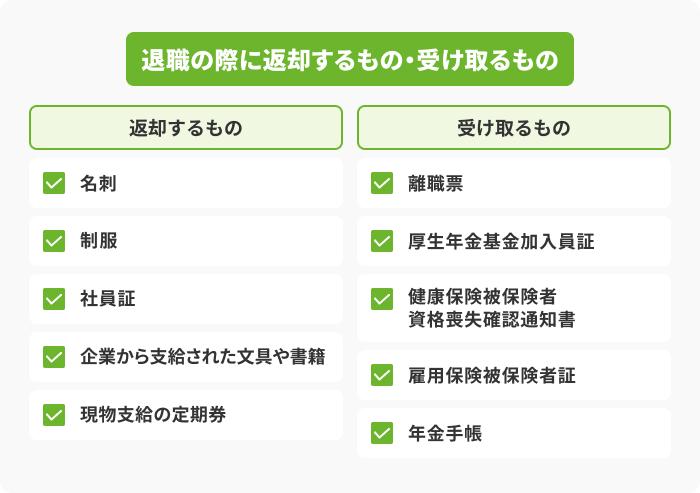

退職時に返却するものと受け取るもの

退職時には、職場から支給された名刺や制服などを返却しなければなりません。 また、会社側から受け取る書類も複数あるので、退職日までの期間に忘れずに受け取っておきましょう。

会社から貸与されていたものを退職時に返却しなかった場合、会社から損害賠償請求や弁償を求められるおそれがあります。意図的に返却しなければ、横領や窃盗の刑事罰が科せられるリスクもありますし、入社時に身元保証書を提出していれば、身元保証人へ請求されることも十分あり得ます。

直接の返却が難しい場合は、郵送による返却でも良いか確認を。たとえ不本意な退職であったとしても、貸与品はきちんと返却しましょう。

企業に返却するもの

会社に返却する主なものは、以下のとおりです。

- ・名刺

- ・制服

- ・社員証

- ・企業から支給された文具や書籍

- ・現物支給の定期券

そのほか、自宅のパソコンに入っている業務上のデータは削除もしくは媒体に記録して返却します。 取引先から受け取った名刺も返却を求められることがあるので、返却するかどうか迷うものがあったら上司に確認しましょう。

文房具などの物品も、会社から支給されているものであればすべて返却の対象です。退職後に再び会社を訪れて返却手続きをすることがないよう、退職日が近づく前にあらかじめ手元にそろえておきましょう。

企業から受け取るもの

退職時に会社から受け取る主なものは、以下のとおりです。

- ・離職票

- ・厚生年金基金加入員証

- ・健康保険被保険者資格喪失確認通知書

- ・雇用保険被保険者証

- ・年金手帳

会社から受け取るものには、退職後の失業手当受給に必要な書類や、年金・健康保険の手続きで求められる書類があります。また、雇用保険被保険者証や年金手帳、源泉徴収票は再就職先で提出が求められるので、退職日までに忘れず受け取りましょう。

なかでも、離職票と同様に退職を証明する「退職証明書」は次の会社で提出を求められることがあります。退職証明書はすべての会社で提出が義務づけられているわけではありませんが、今後必要になる可能性を考えて退職前に発行を依頼しておくのが得策です。

事前に必要な書類を知り、いつまでに入手できるのかを退職前に確認しておくのも大事。基本的には会社が用意するものですが、必要となるものを知っておくと、退職後の書類不備によるトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

転職先が決まらないならエージェントを活用しよう

退職後に再就職先がなかなか決まらないのであれば、転職エージェントの活用を検討してみるのがおすすめです。 転職エージェントとは、民間企業の運営する転職支援サービスのこと。ハローワークが幅広い求職者や企業を対象とする一方で、転職エージェントは運営する企業によって支援対象や扱う業界が異なるのが特徴です。 自分に合ったエージェントを選ぶと希望する求人に出会える可能性が高まるうえ、非公開求人と呼ばれる転職エージェントにしかない求人があるのも利用のメリットでしょう。

「自分に合う転職先が見つからない」と悩んでいる場合は、転職エージェントの利用を検討してみてください。

退職後に転職先が決まらずお悩みの方は、若年層向け転職エージェントのハタラクティブがおすすめです。ハタラクティブでは、スキルや経験に不安のある方に向け、ポテンシャルや人柄を重視する企業の求人を多数取り扱っています。転職活動に不安のある方も、専任のキャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートするので安心です。ご登録、ご利用はすべて無料。1分程度でできる適職診断も利用可能なので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

退職時の手続きに関するQ&A

ここでは、退職時の手続きに関してよくある質問と回答をまとめました。

退職後、市役所で行うのは何の手続き?

国民年金への加入と国民健康保険への切り替え手続きです。退職後にすぐ再就職しない場合に必要となります。

なお、健康保険は、条件を満たしていれば最長2年まで任意継続が可能です。

退職後の手続きに必要な書類は?

健康保険資格喪失証明書や退職証明書、離職票などが挙げられるでしょう。何の書類が必要になるかは人によって異なるうえ、会社に発行を要請しなくてはならないものもあります。自分に必要な手続きや書類は、退職までに押さえておきましょう。

「退職時にもらう書類はパートと社員で異なる?返却物や必要な手続きも解説」のコラムでは、退職時の手続きや必要書類について詳しくご紹介していますので、ご一読ください。

退職まではどのような流れ?

退職の相談、退職届の提出・承認、引き継ぎ、挨拶回りです。最低でも退職希望日の1ヶ月前までには職場に退職を願い出るようにしましょう。退職届の承認を得るまでは、引継ぎ資料などを作っておくとスムーズです。

退職後すぐに転職しない場合は?

国民年金への加入と国民健康保険への切り替え手続きが必要です。国民健康保険への切り替えは、市区町村役場で手続きします。詳しくは、このコラムの「退職時の健康保険に関する手続き」「退職時の国民年金への加入手続き」の項にて詳しく説明しているので、参考にしてみてください。

退職後に転職先が見つからずお困りの方には、若年層向け転職エージェントのハタラクティブがおすすめです。ハタラクティブでは、スキルや経験に不安のある若年層の求職支援を行っています。一人で転職活動をする自信がない方は、一度ご相談ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

語学力を活かしたい方必見!外資系・グローバル系企業の事務職を募集◎

貿易事務

埼玉県/千葉県/東京都/神奈川…

年収 258万円~295万円

未経験OK!ヨガスタジオで運営も担うインストラクターを募集☆

ヨガインストラクター

埼玉県/千葉県/東京都/神奈川…

年収 312万円~437万円

未経験の方も開発の上流工程からデビュー可能◎半導体エンジニアの求人

半導体エンジニア職(長崎県諫早…

長崎県

年収 251万円~388万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験OK!ヨガスタジオで運営も担うインストラクターを募集☆

ヨガインストラクター

岐阜県/静岡県/愛知県/三重県

年収 312万円~437万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「お悩み」についての記事一覧

- 「退職の悩み」についての記事一覧

- 「退職手続き・法律関連」についての記事一覧

- 退職後に市役所の手続きでやることは?必要書類や持ち物も解説