休みが多い仕事とは?業界別ランキングや正社員と公務員における違いも紹介休みが多い仕事とは?業界別ランキングや正社員と公務員における違いも紹介

更新日

公開日

休みが多い仕事といえる一つの目安は年間休日120日以上

就職・転職活動をする際に「休みが多い仕事はある?」と気になる方もいるでしょう。休みが多い仕事に就きたい場合は、年間休日数や有休取得率を目安にするのがおすすめです。このコラムでは、休みが多い仕事の目安となる年間休日数や有給休暇取得率が高い業界のランキングを紹介。休みが多い仕事の探し方や求人票を確認するポイント、民間企業の正社員と公務員の有休の違いもまとめました。ぜひ、仕事探しにお役立てください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

休みが多い仕事とは?目安はある?

会社の休日数は、年間休日数と有給休暇の取得率を目安に判断できます。年間休日数とは、会社が設定した1年間の休日の合計です。一般的に年間休日数には、人によって取得数が異なる年次有給休暇は含まれません。

休みが多い仕事に就きたい場合は、求人票の記載や企業情報などで休日数をよく確認しましょう。

休日数は、法定休日と法定外休日を合わせた日数で決まります

休日数は、労働基準法で規定された「法定休日」と企業が任意で定める「法定外休日」を合わせた日数で決まります。

労働基準法では「使用者は少なくとも毎週1日の休日か4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」としており、この休日が「法定休日」です。ただし、労働時間も法律で決められていますので、最低限の年間休日日数は105日となります(月8~9日休み・週休2日を想定)。

求人票で見かける「年間休日120日」という記載は、完全週休2日制かつ祝日を休みとしている企業の休日数です。祝日は国民の休日であるため、休日とする企業が多いようです。

また、企業が任意で定める「法定外休日」は、法定休日とは別に「夏季休暇」や「年末年始休暇」など就業規則に記載されていて、全社員の労働が免除される日も含まれます。

ただし「休暇」という名称であっても、「バースデー休暇」や「リフレッシュ休暇」などの特別休暇は個人ごとに与えられるため、年間休日には含まれません。

年間休日数は120日以上が目安

一般的に、休みが多い仕事の目安は年間休日120日以上といわれます。厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況(p.7)」によると、1企業あたりの平均的な年間休日総数は112.1日、労働者1人あたりの平均は116.4日でした。

年間休日数が120日前後の会社は、完全週休2日制(土日)かつ祝日を休日としている傾向にあるようです。年間平均休日数が120日の場合、労働者1人あたりの平均より4日ほど多くなります。

祝日数は振替休日の有無によって変動するものの、基本的には「国民の祝日に関する法律第2条」で定められている16日。年間52週の土日(104日)と年間の祝日を足した120日が、休日数の目安です。

年間休日が少ない場合の目安は105日

労働基準法をもとに考えると、年間休日が少ない場合の目安は105日といえるでしょう。第35条には「会社は労働者に対して週1日または4週間に4回は休みを与えること」と定められています。さらに、第32条では「労働時間の上限は1日8時間、週40時間以内」と決められているため、年間労働日数の上限は基本的に260日。これをもとに考えると、年間休日数は105日以上となります。

年間休日が約130日の会社もある

年間休日数には、夏期休暇・年末年始休暇などの長期休暇が含まれます。厚生労働省の「

平成31年就労条件総合調査の概況(6p)」によると、1企業平均1回あたりの夏季休暇の最高付与日数は4.4日です。完全週休2日制で、夏季休暇と年末年始休暇(冬季休暇)の長期休暇が付与される会社の場合、年間休日が130日近くなる可能性もあるでしょう。

参照元

厚生労働省

平成31年就労条件総合調査の概況

企業によって休日数が異なる理由は、企業によって定めている休日数が異なるから

休日は、すべての企業が同じ日数を定めているわけではありません。労働基準法に沿っていれば独自に決めることができます。

企業は、就業規則に1年間に社員が休むことができる日を定めており、休日数はその合計です。祝日を休日にするかどうかは、企業の判断に任されています。

また、お盆などの夏期休暇や年末年始休暇は企業が休日と定めている場合に休みとなります。たとえばサービス業など、企業によってお盆や年末年始も出勤となる業界もあります。

このように、休日数は業界・業種や各企業が採用する労働時間などにより差があります。完全週休二日制を採用する企業など、年間休日が多い企業への就職を望む場合は、必ず求人票に目を通して確認しましょう。

有給休暇の日数・取得率も確認が必要

休みが多い仕事を探す場合は、年間休日数と有給休暇の日数を合計して考えましょう。

厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況(p.8)」によると、令和5年に付与された年次有給休暇日数(繰越日数を除く)の平均は、労働者1人あたり16.9日。そのうち、労働者が有給休暇を取得した日数の平均は11.0日で、取得率は65.3%です。また、労働基準法第39条では、10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年間で5日の有給休暇取得が義務化されています。

前出した「令和6年就労条件総合調査の概況(p.8)」の有給休暇取得率を企業規模別にみると、従業員数1,000人以上の会社が67.0%と高い一方、従業員数が100~299人の会社では62.8%、30~99人の会社では63.7%でした。ただし、実際の取得率は会社によって異なります。求人票に有給休暇取得率が記載されている場合もあるため、よく確認しておきましょう。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

年間の休みが多い仕事がある業界ランキング

| | 業界 | 平均年間休日総数

(労働者1人あたり) |

|---|

| 1位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 120.9日 |

| 2位 | 情報通信業 | 119.8日 |

| 3位 | 複合サービス業 | 119.7日 |

| 4位 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 119.6日 |

| 5位 | 金融業、保険業 | 119.1日 |

| 6位 | 製造業 | 117.6日 |

| 7位 | 不動産業、物品賃貸業 | 115.9日 |

| 8位 | 教育、学習支援業 | 113.3日 |

| 9位 | サービス業(ほかに分類されないもの) | 112.5日 |

| 10位 | 建設業 | 112.2日 |

平均年間休日総数が最も多い業界は、電気・ガス・熱供給・水道業で120.9日。次いで、情報通信業、複合サービス事業という結果でした。休みが多い業界の仕事においても、休日出勤や残業が発生する場合があることを念頭に置いておきましょう。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

有給休暇取得率の高い業界ランキング

| | 業界 | 平均取得率

(労働者1人あたり) | 平均取得日数

(労働者1人あたり) |

|---|

| 1位 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 71.5% | 12.7日 |

| 2位 | サービス業(ほかに分類されないもの) | 71.1% | 10.7日 |

| 3位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 70.7% | 13.2日 |

| 4位 | 製造業 | 70.4% | 12.9日 |

| 5位 | 情報通信業 | 67.1% | 12.5日 |

| 6位 | 医療・福祉 | 66.8% | 11.0日 |

| 7位 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 65.7% | 12.2日 |

| 8位 | 金融業・保険業 | 65.4% | 9.9日 |

| 9位 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 63.2% | 8.8日 |

| 10位 | 不動産業・物品賃貸業 | 62.4% | 10.6日 |

有給休暇取得率が最も高い業界は、鉱業、採石業、砂利採取業でした。次いでサービス業(ほかに分類されないもの)、さらに電気・ガス・熱供給・水道業が続きます。

休みが多い仕事・業界の3つの特徴

休みが多い仕事・業界には特徴があります。以下では、休みが多い仕事や業界の主な特徴をまとめました。

「休みが多い仕事」といっても、イメージの違いで「休みの多さ」は異なります

まず、「休みが多い仕事」と一口に言っても、一人ひとりイメージする「休み方」は異なるでしょう。

例えば、「年に1回は1週間程度海外旅行に行きたいので、休みが多い仕事がいい」という人と「子育てのために、通院や学校行事などに時間を使える仕事がいい」では求める「休みの多さ」は変わってきます。

- ・カレンダー通りに土日祝日に休める

・年末年始、夏季休暇などの長期休暇の期間が長い

・有給消化率が高い

・夜勤の明け休みが加わることで自由時間が多い

・半年、1年など長期間休職できる制度がある

・時間休の制度があり効率的に休みが取れる

・誕生日休といったユニークな休暇制度がある

上記のような「休みの制度」のすべてを叶えられる会社はきっとありません。まずは、自分がどんな目的で「休みの多い仕事」を探したいのか、しっかりイメージしてから該当する仕事の特徴との関連性を考える必要があります。

1.BtoB事業は取引先企業に合わせて休みが多い場合がある

会社相手のビジネスであるBtoB事業は、取引先の休みに合わせて休日が設けられている場合、年間休日数も多い傾向があります。年間休日数ランキングの5位以内に入っている「情報通信業」や「金融業」などは、BtoB事業を行う業界です。

一方、宿泊業や飲食サービス業、クリーニングや理美容室といった生活関連サービス業など、個人向けにサービスを提供している業界は、年間休日数が少ない傾向にあります。特に宿泊業や飲食サービス業は、仕事の特性上、土日祝日や年末年始の出勤も求められやすいようです。

2.製造業は夏季・冬季休暇がとりやすい可能性がある

製造業は、お盆期間中や年末年始に長期間の休みをとりやすい可能性があります。長期休暇中に工場の稼働を停止する会社があるためです。

また、製造業には、BtoB事業を行うメーカーや親会社の休業日に合わせて休みを設ける工場も含まれます。取引先や親会社に合わせて休暇をとれる場合、休みが多くなる可能性があるでしょう。製造業について詳しく知りたい方は「製造技術の仕事」のコラムをご覧ください。

3.カレンダーどおりに休める仕事も一定の休日数を確保しやすい

カレンダーどおりに休める仕事は一定数の休みをとれる傾向があります。たとえば、金融業は銀行法の第5条によって、土日祝日や年末年始を休むように定められているので、完全週休2日制の仕事を探しやすいといえるでしょう。

独自の法定外休暇が充実している会社も、休みが多いといわれることがあります。

高卒の場合も休みが多い仕事に就ける?大卒の場合のみ?

高卒の場合も、休みが多い仕事に就けることがあります。ただし、専門性の高い仕事の場合は大卒のほうが採用選考の際に有利となる可能性があるでしょう。高卒で仕事を探している方は、「高卒以上」「学歴不問」などと書かれている求人を探してみてください。

休みが多い仕事の3つのメリット

休みがしっかりとれる仕事であれば、プライベートな時間を充実させられます。ワークライフバランスを保てると、心身のバランスも保ちやすくなるでしょう。以下では、休みが多い仕事のメリットを解説します。

休みが多い仕事のメリット

- 仕事とプライベートのバランスがとりやすい

- 仕事のやる気・効率が上がる可能性がある

- ストレスが溜まりにくくなる

1.仕事とプライベートのバランスがとりやすい

休みが多い仕事に就いた場合、プライベートの時間を確保しやすくなります。休日に家族や友人と過ごしたり、趣味を楽しんだりすると、リフレッシュできる可能性も。仕事のみに追われず、プライベートとのバランスをとれる点は、休みが多い仕事のメリットといえるでしょう。

2.仕事のやる気・効率が上がる可能性がある

休みが多い場合、仕事のやる気やパフォーマンスがアップする可能性があります。なぜなら、休日に疲れた体や心を休ませる時間を確保しやすいためです。やる気や効率が上がると、周りから評価されたり、キャリアアップのチャンスに恵まれたりすることもあるでしょう。

3.ストレスが溜まりにくくなる

休みが多い仕事に就くと、時間に余裕が出やすいので、ストレスが溜まりにくくなるといえるでしょう。たとえば、「連勤ばかり」「休日出勤が多い」といった場合、仕事で疲れた心や体を休められず、ストレスが蓄積される恐れがあります。

一方、休日がしっかりと設けられていれば、適切なタイミングで心身を休めやすいので、ストレスが溜まりにくいと考えられるでしょう。

休みが多い仕事を探すときの3つのポイント

休みが多い仕事を見つけたい場合は、福利厚生の充実度や求人情報の休日欄に注目しましょう。休みが多い仕事に就きたいと考えている人は、就職・転職活動の際に以下のポイントをチェックしてみてください。

休みが多い仕事を探すときのポイント

- 「年間休日数」「休日休暇制度」を確認する

- 法定外休暇を確認する

- 企業規模を把握する

1.「年間休日数」「休日休暇制度」を確認する

会社の休日数を知りたければ、求人票の「年間休日数」と「休日休暇」を確認してみてください。前述のように、年間休日数には有給休暇が含まれないのが基本。年間休日数が120日以上なら休みが多い仕事だといえます。

また、休みが多い仕事を望むなら、完全週休2日制の職場を探すこともポイントです。「土日祝が休みの会社」または「シフト制であっても必ず週2日休める会社」を選んでみましょう。

「完全週休2日制」と「週休2日制」の違いに注意

求人情報でよく目にする「完全週休2日制」と「週休2日制」は、制度の内容が異なります。完全週休2日制とは、1年を通じて毎週2日の休日を取得できること。1日しか休めない週が1回でもある場合は「完全週休2日制」とはいえません。

一方、週休2日制とは1ヶ月の間に週2日の休みが1回以上あることです。毎週2日必ず休めるわけではなく、1ヶ月のうち3回は週1日しか休みがない場合もあります。完全週休2日制と週休2日制の違いについては「完全週休二日制とは?土日祝日が休みになる?週休二日制との違いも解説」でも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

2.法定外休暇を確認する

休みが多い仕事に就きたい場合は、法定外休暇も確認しておきましょう。法定外休暇(特別休暇)とは、会社が独自に設けた休暇のこと。社員のモチベーションアップのために設けられる傾向があります。

法定外休暇は、夏季休暇やリフレッシュ休暇、ボランティア休暇など、会社によってさまざまです。法定外休暇の給料の有無は会社が決めるため、事前に確認しておくのが望ましいでしょう。求人票では、休日の項目か福利厚生欄に記載されていることがあります。

仕事の休みの制度を確認したい方は「仕事の休みには種類がある!有給休暇や慶弔休暇など制度の違いを紹介」をご一読ください。

3.企業規模を把握する

厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況」をみると、規模が大きい会社は、1人あたりの年間休日総数と有給休暇取得日数が多い傾向にあります。休みが多い仕事を探す際には、会社の規模にも注目しましょう。

| 企業規模 | 労働者1人平均

年間休日総数 | 労働者1人平均

有給休暇取得日数 |

|---|

| 1,000人以上 | 119.4日 | 11.5日 |

| 300~999人 | 117.4日 | 11.5日 |

| 100~299人 | 114.7日 | 10.4日 |

| 30~99人 | 112.2日 | 10.6日 |

規模の大きい会社の休みが多い場合、「完全週休2日制が導入されている」「福利厚生が充実していて特別休暇が付与される」などが理由として考えられます。適切に業務配分されており、個々が休暇を取得しても業務に支障のない仕組みが整っている傾向にあることも理由の一つでしょう。

大企業と中小企業の違いに関しては「大企業と中小企業の違いは?両者に就職するメリット・デメリットもご紹介」で解説しているのでご覧ください。

高収入で休みが多い仕事を見つけるコツ

ここでは、休みの多さに加えて高収入も目指せる仕事を探すポイントを紹介します。給料の高さも視野に入れて就活・転職したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

業界・企業研究を徹底してから求人を探す

高収入で休みが多い仕事を見つけたいなら、業界研究と企業研究を徹底して行いましょう。休みの多さや給料は、仕事内容のほかに業界や会社によっても左右される傾向があります。

休日や給与額を求人票で確認しておく

休日や給与額について、あらかじめ求人票で確認しておくこともポイントです。「完全週休2日制か」に加え、「基本給や固定残業代はいくらか」を確認しておきましょう。事前に給与額を把握しておけば「想定よりも年収が低い」といった事態を回避できます。

民間企業の正社員と公務員の休日数の違い

完全週休2日制の場合、民間企業の正社員と公務員の間で年間休日数に大きな差はないといえるでしょう。しかし、公務員と民間企業では有給休暇を付与する日数に差がみられます。

公務員に付与される年次有給休暇は、1年目が年15日、2年目以降は年20日のようです。一方、民間企業において週5日、フルタイムで働く正社員の場合、継続勤務年数に応じて10〜20日の有給休暇が付与されます。6ヶ月以上の勤務で10日付与され、その後は1年ごとに増えていき、6年半以上勤めた場合に20日付与されるルールです。

勤務期間が6年半未満の場合、正社員よりも公務員のほうが有給の日数が多いといえます。

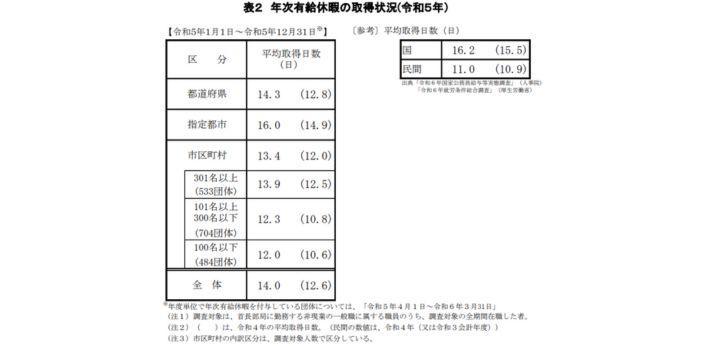

有給休暇取得日数の差

あくまで平均値ではありますが、国家公務員の有給休暇取得日数は16.2日で、民間企業は11.0日です。民間企業の正社員と公務員では、有給休暇の取得日数に差があるといえます。

なお、公務員の有給休暇取得日数は、組織によって異なるようです。地方公務員の有給休暇取得日数は「指定都市」の16.0日、「都道府県」の14.3日、「市区町村」の13.4日の順で多く、市区町村は規模が大きいほど日数が多いことが分かります。

「休みが多い仕事=働きやすい」とは限らない

「年間休日数が多い仕事は働きやすい」といわれることもありますが、働きやすさは休日数だけでは判断できません。休みが多い仕事に就いた場合も、自分の適性に合わなかったり、有給休暇取得率や年収が低かったりすれば辛さを感じる恐れがあります。

理想の働き方を実現したいなら、次のポイントも押さえておきましょう。

働きやすく、自分に合った仕事の見つけ方を教えてください

働きやすい仕事を探すには「働く5日間」の満足度を上げることを重視しよう

働きやすく自分に合った仕事を探すには、「仕事に取り組む5日間」の満足度を上げることを重視するのがよいでしょう。フルタイムで働く正社員という前提であれば、「仕事をしている時間」が「休んでいる時間」より長いです。完全週休二日制の会社であれば、1週間のうち休みが2日間で、5日間は働くことになります。

仕事選びの目的として、「難関資格である税理士を目指して、働きながら勉強を続けたい。勉強に集中できるよう、試験前は休暇や時短勤務ができるところを選びたい」「コンサートに行くための休みが絶対に欲しいけど、それ以外の日は費用を稼ぎたいので積極的に残業や休日出勤も引き受けたい」など、明確で譲れない理由があればそれを最優先にすることも全く問題ないでしょう。

仕事の見つけ方のポイントは、自分の希望をしっかり伝えられるように、優先順位をつけることです。

労働時間や業務内容が合わない場合がある

毎日のように残業がある場合、休みの多さに関わらず疲れやストレスが溜まる可能性があるでしょう。なかには「休日が多い分、残業時間が長い」という会社もあると考えられます。

平日の疲れが休日に残ってしまうと、せっかくの休みを有効に使えないことも。休日数だけではなく、所定外労働時間(残業時間)も確認しておくのがおすすめです。

ほかにも「売上ノルマがきつい」「人間関係にストレスを感じる」「肉体的にハードな仕事が多い」などの場合もあります。ただ休みが多い仕事を探すのではなく、業務内容や社風もしっかりと確認したうえで自分に合った働きやすい仕事を選択することが大切です。

有給休暇取得率が低い可能性がある

有給休暇の日数が多く、一見すると休みが多いと思われる仕事であっても、取得率が低ければ十分に休暇をとれない可能性があるでしょう。「多忙で休みがとれない」「よほどの理由がない限り有給休暇を使う人がいない」といった職場では、仕事へのモチベーションを保ちにくくなる心配があります。年間休日数だけではなく、有休消化率や社内の雰囲気なども確認しましょう。

有給休暇取得率は就職・転職エージェントに聞こう

有給休暇取得率は、求人票で確認できない場合があります。有給休暇取得の実態や職場の雰囲気を知るには、就職・転職エージェントを利用するのがおすすめです。就職・転職エージェントは、紹介する会社の職場環境や有給の取得状況について独自の情報を持っていることがあります。

給料や年収が下がる可能性がある

休みが多い職場に転職した場合、勤務日数が少ないぶん給料や年収が下がる可能性があります。日給制や時給制だけでなく、月給制の仕事においても勤務日数に応じて基本給が定められている場合も。給料や年収は生活と大きく関わるため、求人情報でしっかりと確認しておきましょう。

仕事内容が難しい可能性がある

休みが多い仕事は、勤務日数が少ないぶん、限られた時間で成果を上げる必要があるといえます。そのため、人によっては仕事に難しさを感じることがあるようです。会社が優秀な人材を確保するために好条件の求人を出している場合、専門知識やスキルを求められることもあるでしょう。

休みが多い仕事が自分のライフスタイルに合うか考えよう

給料は少なくても休みが多い仕事を好む方もいれば、休日は少なくても給料の多い仕事を求める方もいます。「残業が増えてもしっかり休みをとりたい」「休日が減っても就業後に自分の時間を確保したい」など、望む働き方は人それぞれ。

考え方や価値観だけでなく、家族構成やライフスタイルによっても理想の働き方は異なるため、自分に合った仕事を見つけることが大切です。

希望条件に合った仕事情報を求めている方は、若年層向けの就職・転職エージェントであるハタラクティブを利用してみましょう。ハタラクティブでは、経験豊富なキャリアアドバイザーがマンツーマンでヒアリングを行い、あなたの理想にマッチする会社をご紹介します。

「きちんと休みがとれる環境で働きたい」といった希望にも対応するのでご安心ください。応募前に職場の雰囲気も紹介するので、ミスマッチも予防できます。仕事探しに悩んでいる方はお気軽にハタラクティブにご相談ください。

仕事の休みに関するQ&A

仕事の休みに関するお悩みをQ&A方式で解決します。年間休日数や有給休暇について気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

仕事とプライベートを両立しやすいのが、休みを自由にとれる仕事のメリットの一つ。日ごろの疲れを解消するタイミングをうまく設定できるため、身体的にも精神的にも余裕を持って仕事できる可能性があるでしょう。プライベートの時間を確保できる仕事に就きたい方はハタラクティブにぜひご相談ください。プロのキャリアアドバイザーが、ご希望の条件に合う仕事探しをサポートします。