「地頭がいい」と言われる人の特徴とは?意味や鍛え方もご紹介します

「地頭がいいといわれる人の特徴は?」と疑問に感じる方もいるでしょう。地頭がいいといわれる人には、一般的に「物事を理解するスピードが速い」「発想が豊か」などの特徴があります。

このコラムでは、地頭がいいといわれる人の特徴や、地頭力を鍛えるためのステップを解説します。面接時に地頭力が問われる質問も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

就職・再就職でお困りではありませんか?

当てはまるお悩みを1つ選んでください

「地頭がいい」とはどんな意味?

「地頭がいい」とは、学生時代の成績や後天的に得た知識による頭の良さではなく、「思考力・発想力の高さ」を指す褒め言葉です。他者の能力を見極めるときに、「あの人は地頭がいい」というように使用します。

地頭力とは

地頭力とは、多様な物事に興味を持ち、自分なりに理解する力をいいます。したがって、偏差値や知能指数(IQ)のように数値で測れるものではありません。知的好奇心や探求心を持って物事に挑戦したり課題を解決したりし、変化に対応していく「生きるために必要な力」といえます。

「地頭がいい」と「頭がいい」との違い

「地頭がいい」と「頭がいい」の主な違いは、「答えを出す過程を重視するか結果を重視するか」という点です。「地頭がいい」とは正解を出す過程で問いを持ち、多様な視点で考える力があることを指します。

一方、「頭がいい」とは、知識量が多く、知能が高い状態を意味する場合が一般的でしょう。テストの点数や偏差値は、記憶されている知識量と、それによって導き出される正解数が数値化されたものです。つまり、一般的に「頭がいい人」とは、勉強ができる人を指しているといえます。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

地頭力を形成する6つの要素

地頭力は、主に6つの要素によって形成されているといえます。以下の表は6つの要素と能力の詳細を簡潔にまとめたものです。

| 要素 | 能力 |

|---|---|

| ひらめき | 経験や知識に基づいた創造力、ほかの人にはない発想力 |

| 好奇心 | 「なぜ?」「どうして?」という疑問を持ち、能動的に行動する力 |

| フレームワーク思考 | 問題や課題を一つのパターンに当てはめて考え、自身の思考のクセや盲点に気づく力 |

| 仮想志向 | 仮説を立ててゴールまでの全体像を掴み、進めていく力 |

| 抽象的思考 | 物事をよりシンプルに捉える力 |

| 論理的思考 | 個人の感情や知識に関係なく物事を客観的に考える力(ロジカルシンキング) |

上表のうち、「ひらめき」「好奇心」「論理的思考」が地頭力のベースといわれており、そのうえに「フレームワーク思考」「仮想思考」「抽象的思考」があると考えられているようです。ここでは、それぞれの要素について詳しく解説します。

1.ひらめき

ひらめきは「直観」ともいわれます。無意識で行われる判断ではあるものの「単なる思いつき」ではなく、経験や知識に基づいたものです。

仕事では、新しいアイデアを出したり、物事の全体像を把握したりするのに直観力が求められます。直観力と後述する論理的思考力を掛け合わせれば、「地頭がいい人」という評価を得られる可能性があるでしょう。

2.好奇心

地頭がいい人は、「なぜ?」「どうして?」と、日常的に疑問を持つ特徴があるようです。「今までやってきたから」「当たり前のこと」と、疑問を持たずに与えられた仕事をこなすだけでは思考力は育まれません。

疑問があるからこそ積極的に学び、解決策を考え、新しい商品やサービスを生み出す力が高まります。好奇心は、地頭力のベースともいえる要素です。

3.フレームワーク思考

フレームワーク思考とは、経営戦略の立案や問題解決を図る際に用いる、定型的な思考法です。決まった枠組み(フレーム)のなかに事実を落とし込んで答えを導くため、固定観念や主観に左右されないのが特徴といえます。

フレームワーク思考の代表的な例は、「3C分析」と「SWOT分析」です。3C分析とは、顧客(Customer)と競合(Competitor)を分析したうえで、自社(Company)との関係性を明確にする考え方のこと。SWOT分析とは、自社の強み(Strength)と弱み(Weakness)を知り、外的環境によって得る機会(Opportunity)と脅威(Threat)を分析することを指します。

フレームワーク思考を取り入れることで、客観的に物事を考える習慣が定着するでしょう。

4.仮想思考

初めての問題や難しい課題を解決する際、仮説をもとに解決策を考えるのも地頭力の一つです。最初から正解を出そうとすると時間がかかりますが、ある程度の予想を立てたら実行に移し、その後は軌道修正しながら解決していくことで物事がスムーズに進みやすくなるでしょう。

仮説を立てるには、情報を整理し、問題の概要を把握する仮想思考能力が必要です。ビジネスの場では、商品開発の際にプロトタイプを作ることや、マーケティング施策を考える際など、さまざまな場面で求められる要素だといえます。

5.抽象的思考

物事を大まかに考えるのが、抽象的思考です。細かい点にとらわれず、重要なポイントだけに目を向ける「本質を見抜く力」ともいえるでしょう。抽象的思考力があると、共通点がなさそうな2つの物事を結びつけて新しいサービスを生み出したり、既存のやり方を横展開したりできる可能性があります。

6.論理的思考

論理的思考は、矛盾のない考え方・進め方をするための方法論です。個人が持つ知識や経験とは関係なく、データや具体的事実に基づいた考え方なので、誰が聞いても説得力があるでしょう。

前述の5つの要素に加えて論理的思考を持ち合わせていると、「地頭がいい」「地頭力が高い」と評価される可能性があります。

論理的思考(ロジカルシンキング)については、「問題解決の基本的な手順とは?スキルを高める方法も解説」のコラムで詳しく解説しているので、あわせてご一読ください。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

「地頭がいい」といわれる9つの特徴

ここでは、地頭がいいといわれる特徴を9つ紹介します。以下で詳しく解説するので、地頭がいいといわれる人の特徴を確認しましょう。

1.物事を理解するスピードが速い

物事を理解するスピードが速く、一度聞いただけで内容を把握できるのは、地頭がいいといわれる人の特徴のようです。また、話を聞きながら想像力も働かせているので、大まかな説明から全体像が掴めたり、本質を見抜けたりします。

そのため、話を聞いた直後に的を射た質問をする傾向にあるようです。今までに学んだ知識や直面した問題、周りの状況などから「今自分が何をすべきか」を考え、率先して行動を起こせるという特徴もあります。

2.説明が分かりやすい

説明が分かりやすいのも、地頭がいいといわれる人の特徴です。「この人にはどのように説明したら伝わるだろう」「この部分を詳しく解説したほうが内容が掴めるだろう」など、相手の立場になって脳内でシミュレーションすることで、説明が具体的で分かりやすくなります。

想像力と論理的思考の両方を活用し、相手によって話す内容や伝え方を変えながら、分かりやすく伝えられるでしょう。

3.応用力がある

地頭がいいといわれる人は、物事の基礎をしっかりと理解したうえで応用する力が高い傾向にあります。たとえば仕事において、自分のチームにおける成功パターンを少し変えれば、ほかのチームに横展開して企業全体の生産性を上げることが可能です。決められた手順やルールに従って仕事をするだけではなく、「よりパフォーマンスを上げる方法」を考え実践する応用力が必要になるでしょう。

現状に満足することなく、改善できる点がないかを常に考えているのが、地頭がいいといわれる人の特徴です。

4.不測の事態やトラブルにも対応できる

地頭がいい人は、想定外のトラブルが起きたときにも冷静・迅速に対応できるという特徴があります。物事の本質と全体像を理解しているため、問題が起きた原因についてすぐに仮説を立て、少ない情報量から最善策を導き出せるのです。

また、過去の経験から学習し、起こる可能性のある問題を予測する力にも長けているでしょう。常に知識や情報をアップデートしてトラブルに対処できるため、予想外の事態にも冷静に対処可能です。

5.発想が豊か

これまでの経験や好奇心などをもとに、一つの物事から多種多様なイメージを膨らませる発想力があるのも、「地頭がいい」といわれる人の特徴といえます。発想が豊かな人からは、ほかの人が想像できないアイディアが出てくるもの。そのため、新規プロジェクトの立ち上げや大幅な軌道修正が必要なときなど、新しいものを作り出す場面で重宝されるでしょう。

また、発想力は職場やプライベートの人間関係においても活かせます。たとえば、周囲の様子がいつもと違うときに「何があったのだろう」「もしかして△△が原因かも」と、見えない部分まで推察することで、相手の気持ちに寄り添った行動ができるでしょう。

6.情報を集めて自分の意見を導き出せる

「なぜこの結論に至ったのか」「これはどういう意味?」など、日ごろから物事の本質や意味について考えられるのも、地頭がいいといわれる人の特徴です。自分が疑問に感じたことは納得するまで情報を集め、整理して自分の意見を導き出します。より深く物事を理解しようとする意識が高いため、ビジネスシーンでも仕事への姿勢や着眼点が評価されやすいでしょう。

7.コミュニケーション能力が高い

地頭がいいといわれる人は、相手の気持ちを想像し柔軟に対応できるため、円滑なコミュニケーションを取る能力があります。自分が持つ情報や知識、経験を駆使し、相手に合う話題を選択したり、立場によって話し方を変えたりするのが特徴です。

働くうえでさまざまなタイプの人と良好な人間関係を築くためには、自分の意見を発言すると同時に相手の意見に耳を傾けられる、高度なコミュニケーション能力が必要となります。「コミュニケーション能力を鍛えるには?具体的な方法をご紹介」のコラムではコミュニケーション能力をアップする方法を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

8.客観的な視点を持っている

客観的な視点を持ち論理的な思考ができるのも、地頭がいいといわれる人の特徴です。たとえば、情報の信憑性については、自分の感情や周囲の意見に流されず徹底的に調査を行う傾向があります。また、結論が出ている物事に対しても、「整合性が取れているか?」「本当にこれが最善策なのか?」といった疑問点を挙げ、自ら考え直す習慣があるようです。

9.自主的に行動する

地頭がいい人は、人からの指示を待たず自ら行動するという特徴もあります。常により良い状態にするための方法を考えているため、「指示がないから動けない」という状態になりません。分からないことがあれば自分で確認し、自ら仕事を見つけられるでしょう。

「自主的に行動したいけれど、どのようにすれば良いか分からない…」という方は、「指示待ち人間になる原因とは?周囲に与える影響や直し方、改善策などを解説」で具体的な改善方法を紹介していますので、ご覧ください。

地頭力を鍛える6つのステップ

ここでは、地頭力を鍛える方法を6つのステップにまとめて紹介します。地頭力は経験や習慣に左右されるため、鍛えることが可能です。以下のポイントを押さえて、実践してみましょう。

地頭力を鍛えるステップ

- 地頭を鍛える目的を考える

- あらゆることに疑問を持つ

- 詳しく調べる

- 一つの物事に対して多方面から考える

- 自分の意見を誰かに伝える

- 相手に伝わりやすい話し方を研究する

1.地頭力を鍛える目的を考える

地頭力を鍛えるのは何のためなのか、目的を明らかにしましょう。「地頭がいい人になりたい」というだけでは、モチベーションが続かなくなる恐れがあります。

努力を続けるには、「プレゼン力を上げて、営業成績トップになりたい」「新しいサービスを生み出して、困っている人を助けたい」といった、具体的な目的を決めることが重要です。さらに、「5年後にはリーダーを目指す」など期限を決めると、逆算して今何をすべきかが明確になるでしょう。

2.あらゆることに疑問を持つ

地頭力を鍛えるには好奇心や探求心が重要なため、疑問を持つ習慣をつけるのがポイントです。たとえば、仕事を教えてもらうときに、「なぜこのようなルールがあるのか」「どうしてこのやり方なのか」と、物事の本質に目を向けて考えてみましょう。

また、会話をする際、相手の発言に対して「なぜそのような意見を持ったのだろう」と考えたり、相手に直接聞いてみたりすることも大切です。何事にも理由はあると考えて、好奇心を持ち、疑問を抱く習慣をつけてみましょう。

3.詳しく調べる

物事に対し「なぜ?」と疑問を抱いたときは、詳しく調べてみましょう。インターネットを利用して情報を集めたり、誰かに質問してみたりして、解決するまで徹底的にリサーチします。

また、リサーチする際は、あらゆる仮説を立てたあとに、答え合わせをするようなイメージで調べてみましょう。それを繰り返すことで、考える力が自然と身につきます。「調べたけどよく分からなかった」という段階でストップせずに、しっかりと理解して、自分の意見を発言できるレベルまで調べる癖をつけましょう。

本やブログを読む

本を読むと、読解力や想像力、語彙力が身につきます。自分が知らなかった事実や知識を得ることで、考え方の幅も広がるでしょう。幅広い知識や見識を持っていると、仕事での取引先や顧客、上司などさまざまな立場の人と会話をする際にも活用できます。

本を選ぶときのポイントは、興味がないジャンルもあえて読んでみることです。多くの考え方に触れることで、視野を広げたり物事を公平に考えたりするきっかけになるでしょう。

そのほか、他者のブログを読むのも効果的です。多種多様な人の意見に触れて、「こういう考えの人もいるのか」「自分だったらこう考える」など、読みながら意見を受け入れたり、考えたりする練習をしてみましょう。

思考法やフレームワークの本も読もう

地頭力を上げるには、思考法やフレームワークのやり方を覚えるのもおすすめです。それだけで地頭力を鍛えられるわけではないものの、まずは基本を学び、それから実践に移すことで効率的に鍛えられる可能性があります。地頭がいい人の実践例を読んで、真似してみるのも方法の一つです。

4.一つの物事に対して多方面から考える

一つの物事に対して多方面から考えることで、問題解決能力や発想力を鍛えることにつながります。何かトラブルがあった際に、主観だけではなく客観的な視点から原因を捉えることで、判断力や問題解決能力の向上にもつながるでしょう。

発想力は、新規プロジェクトを立ち上げたり、新しい企画を考えたりする際にも大切です。地頭がいいといわれる人は、疑問を持つだけでなく、物事を多角的に考えて効率の良い働き方や改善点を探しているでしょう。日頃からあらゆる角度から物事を考えることがおすすめです。

情報を信じ込むのは避けよう

情報の整理や検証をせず、鵜呑みにしてしまうのは望ましくありません。目に入った情報について「本当にそうだろうか?」と疑問を持たずに信じてしまうと、地頭力が鍛えにくくなるでしょう。また、人から誤りを指摘された際、自分の意見を信じ込んでしまい、頑なに考え方を変えないのも同様です。地頭力を鍛えるために、常に自分自身や物事を客観視する癖をつけてみてください。

5.自分の意見を誰かに伝える

自分の意見やアイディアがまとまったら、同僚や友人、上司などに「△△に対してよく考えてみたが、自分はこう思う」と伝えることが大切です。疑問に感じたきっかけや情報収集の方法、あるいはどのような経緯でその考えに至ったかなどを付け加えると、気持ちが伝わりやすいでしょう。

なお、「意見はあるが伝え方に自信がない」という場合は、日ごろから考えを文章にまとめる習慣をつけるのが効果的です。「文章を書く→読み返す→分かりづらい部分を修正する」を繰り返していくうちに、分かりやすく説明する力がつくでしょう。

相手の意見も肯定的に捉えよう

相手の話を聞くときは、肯定的に捉えることが大事です。相手の意見に対して、「それは違う」「絶対にこちらが正しい」などと決めつけて聞いてしまうと、柔軟な対応ができなくなってしまいます。

「自分の意見のほうが正しい」という思い込みをせず、「そういう考え方もあるのか」と受け入れる姿勢を心掛けましょう。自分と異なる意見も、大事な情報の一つです。どちらの意見が正しいかという二択ではなく、相手の意見に耳を傾けて、視野を広げることを意識してみてください。

6.相手に伝わりやすい話し方を心掛ける

地頭力を鍛えるためには、相手が理解しやすい話し方を心掛けましょう。そのためには、話す内容を簡潔に、かつ具体的に伝えるよう意識するのがポイントです。たとえば、具体的な数字を取り入れて説明する方法があります。「すごく大きな魚を釣った」よりも「100センチを超える大きな魚を釣った」と伝えたほうが、相手に伝わりやすいでしょう。

また、「あれ」「それ」などで省略せずに、適切な単語を使うことも大切です。思いついたまま話すのではなく、話の核心や結論への繋がりを考えて伝えるようにしましょう。話す前に、自分の頭のなかで整理したり、伝えたいことを一言で表したりするイメージトレーニングが効果的です。

相手に伝わりやすい話し方や考え方のコツは、「圧倒的に仕事ができる人の特徴とは?基本姿勢や業務に取り組むコツを解説」のコラムでも紹介しています。

感想を聞くことも大事

仕事のミーティングやプレゼンなどで自分の意見を伝えたあとは、同席した先輩や上司から感想を聞いてみましょう。自分の立場や仕事の状況などによって、求められる地頭力は異なります。そのため、考え方や話し方が相手にどのように伝わったのか意見を聞き、次に活かすことが大事です。フィードバックをもらう機会を増やせば、自分一人で試行錯誤するよりも効果的に地頭力を鍛えられます。

地頭がいいといわれる人が仕事で意識していること

地頭がいいといわれる人が仕事で意識していることとして、「効率化や最適化」「周囲の人への配慮」などが挙げられます。以下の解説を読み、仕事で参考にできることがないか考えてみましょう。

常に効率化や最適化をする

地頭がいい人は数ある手段のなかから仕事を効率的に進めるために、最適な方法を選ぶ意識をもっているでしょう。そのため、顧客にプレゼンしたり部下に指示を出したりする際、何をどのように伝えれば良いかを見極めることも得意です。相手が理解するまでの時間が短くなることで、仕事の効率化につながります。

優先順位を決めている

地頭がいいといわれる人は、仕事の優先順位を決めて仕事をする傾向にあります。効率良く、高い生産性で仕事をするにはどうすれば良いかを意識しながら、タスクの重要性と緊急性を天秤にかけて優先順位の高い仕事から終わらせていくでしょう。

周囲の人の作業を把握する

地頭がいいといわれる人は自分だけでなく、一緒に働く同僚の様子や、チーム全体の進捗状況も把握する傾向があります。

たとえば、「周囲の状況によく気がつく」「リーダーシップがある」「自ら考えて積極的に仕事をしている」という評価は、地頭の良さを発揮している結果といえるでしょう。仕事をするうえでは、勉強ができる・できないより、地頭の良さが求められる場面が多いといえます。

付加価値を意識する

地頭がいい人といわれる人は多面的に物事を考え、常にあらゆる事態を想定しています。そのため、「こうすればもっと良くなるかもしれない」「△△を取り入れれば作業時間を短縮できる」などの付加価値を意識する傾向があります。指示されたことをこなすだけではなく、自分なりのアイデアを付け足したり、新しい提案をしたりすることもあるでしょう。

報告・連絡は結論から伝える

報告や連絡をする際、結論から伝えるのも地頭がいい人が意識していることの一つです。最も伝えたいことを最初の一言で説明するため、相手が話の要点を掴む時間が短縮されます。結果的に、解決に至るまでの時間も短くなり、次の仕事に早く取り掛かれるでしょう。

特に、職場では「報告・連絡・相談」が基本です。ミスの早期発見や迅速な軌道修正など、業務全体の効率化につながります。

「社会人に必要なコミュニケーション能力は?苦手な方の向上ポイントを解説!」では、職場におけるコミュニケーションの重要性を解説しているので、ぜひご一読ください。

企業が「地頭がいい人材」を求める理由

インターネットの普及やAIの進化によって、情報や知識は機械から得られるようになりました。そのため、企業は人間にしかできない問題を発見し解決する力や創造力のある人材を求める傾向があるようです。以下では、企業が地頭のいい人材を求める主な理由を解説します。

インターネットでできることが増えたから

インターネットが普及する前は、知識量の多さが今よりも高く評価されていました。しかし、インターネットで簡単に情報収集ができるようになった現在は、「集めた情報を仕事にどう活かすのか」「多種多様な情報をどう読み解くのか」といった能力が問われるようになりつつあります。

前述のように、地頭がいい人は、ほかの人にはない視点で情報を分析したり、情報をもとに新しいアイデアを生み出したりする能力が高いのが特徴です。そのような能力が高い人材を、企業は求めているといえます。

人間に求められるのはAIができないこと

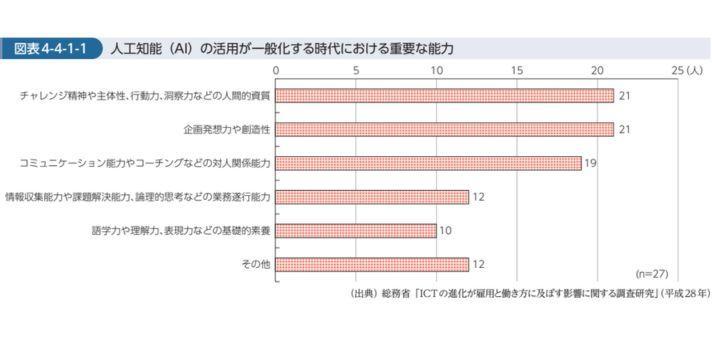

総務省の「平成28年版情報通信白書」によると、AI(人工知能)が一般化する時代に人間に求められる能力は「チャレンジ精神や主体性、行動力、洞察力などの人間的資質」「企画発想力や創造性」との見解が示されています。

引用:総務省「平成28年版情報通信白書 第4節 必要とされるスキルの変化と求められる教育・人材育成のあり方 人工知能(AI)の普及に求められる人材と必要な能力 図表4-4-1-1(p.254)」

同調査の「第2節 人工知能(AI)の現状と未来(p.238)」によると、AIの機能は主に「識別」「予測」「実行」の3つです。音声認識や画像認識、データに基づいた需要予測や分析、行動の最適化や自動化などはAIの得意分野といえます。

しかし、AIは与えられた目標を目指すだけで、自ら問題を発見することの精度は今のところ高くないようです。また、感情や倫理的概念もないので、顧客の気持ちを察したり、利益よりも人命優先だと判断したりするのは難しいでしょう。AIの弱点を補うためには、「主体性」「企画発想力」「論理的思考」といった、地頭がいい人に備わっている要素を持つ人材が求められるといえます。

企業が求めるスキルに関しては、「会社で必要とされる人になるためには?仕事ができる人の7つの特徴も解説!」のコラムで解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。

参照元

総務省

情報通信白書

今後もVUCA時代が続くから

VUCAとは、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」からなる言葉で、先の読めない変化の激しい状況を示す言葉です。現在の日本はVUCA時代といわれており、IT技術の進化や社会状況の変化、環境変化などにともない、消費者のニーズや経営課題が目まぐるしく変わっています。

そのような時代に求められる人材は、仮想思考や抽象的思考(本質を見抜く力)を効果的に活用し、成果を挙げられる、まさに「地頭がいい人材」といえるでしょう。

地頭がいい人が職場にいるとどうなる?

地頭がいい人が職場にいると、生産効率が上がり、結果的に利益につながると考えられます。地頭がいい人材は、ひらめきや好奇心、フレームワーク思考を活かして新しい切り口や捉え方を提案できるためです。以下では詳細を説明しています。

生産効率が上がる

前述のとおり、地頭がいい人は仕事の効率化を意識し、時間を短縮するのが得意でしょう。自分の仕事が早めに終われば周りのフォローをしたり他の業務に取り掛かったりできるため、チーム全体の生産効率を上げられます。

また、地頭がいい人の仕事のやり方を周りの社員にも伝えることで、一人ひとりの生産効率を上げることも可能です。「辞められたら困る⼈の特徴とは?優秀な人材が離職する理由を紹介」では、辞められたら困る人の特徴が紹介されています。地頭がいい人の特徴と共通している点もあるため、ぜひご一読ください。

競合他社との差別化につながる

地頭がいい人は情報を収集・分析し、問いを立てられます。その能力は、競合他社にはない視点で新しい商品やサービスを開発するのに役立つでしょう。

たとえば、マーケティング結果から、「顧客が求めているのは機能・価格・デザインのどれか」を見極めたり、既存商品に付加価値をつけて新しいものを生み出したりするなど、イノベーションを起こせる可能性があります。

採用面接で地頭力が問われる質問とは

企業側は、自社にとって必要な能力をできるだけ豊富に備えている人を採用したいと考えています。適性診断で応募者の特性や考え方はある程度測れますが、それだけで地頭がいい人を選別するのは難しいでしょう。

また、一口に「地頭がいい」といっても、企業ごとに必要な能力は異なります。そのため、以下のように、採用面接では企業が求める特性・能力が備わっているかを見極める質問が出されるでしょう。

どんなことに興味を持っているか

採用面接で「最近、どんなことに興味を持っていますか」と質問されたら、論理的思考力や客観的な視点の有無をチェックされている可能性があります。回答は結論から述べ、要点をまとめて簡潔に答えましょう。また、専門家の意見やデータを交えて客観的な視点を示し、そのうえで自分はどう考えているかを述べると地頭力をアピールできます。

最近努力したエピソード

企業からの「最近、努力したエピソードを聞かせてください」という質問には、自主性や成長可能性を探ろうとする目的があります。自主的に努力する姿勢は入社後の仕事の取り組み方や成長に大きく関わるため、採用面接ではその経験をアピールしましょう。

就職・転職活動においては、地頭力を鍛えることとあわせて、面接対策をするのもポイントです。受け答えだけでなくビジネスマナーや第一印象、表情など、面接官はさまざまな視点で応募者を評価しています。

「自分のスキルをうまくアピールできるか不安」「効果的な志望理由・自己PRの書き方が分からない」とお悩みの方は、就職・転職エージェントのハタラクティブへご相談ください。ハタラクティブは、既卒やフリーター、第二新卒などの若年層に特化した支援を提供しています。

専任のキャリアアドバイザーが丁寧に疑問や希望をヒアリングし、適性に応じた求人をご紹介。応募書類の添削や面接対策など、不安の多い求職活動を徹底的にサポートをいたします。企業ごとに丁寧に対策するため、「面接での対応力に不安がある」「とっさに回答できるか分からない」という方も安心です。サービスはすべて無料のため、ぜひお気軽にお問い合わせください。

地頭がいいとは?お悩みQ&A

ここでは、「地頭がいいとは?」「どんな特徴がある?」というお悩みをQ&A形式で解決します。

「地頭がいい」とはどういう人?

「地頭がいい」とは、勉学で身につけた知識ではなく、「論理的な考えができる」「コミュニケーション能力が高い」など、柔軟な思考力を指します。状況に応じて臨機応変な判断ができるため、地頭の良さはビジネスシーンで高く評価されるポイントです。

詳しくは、このコラムの「『地頭がいい』とはどんな意味?」をご参照ください。

地頭がいいと就職活動での内定獲得につながりますか?

地頭力があれば内定獲得につながる可能性があるでしょう。採用面接では、「質問の意図を理解しているか」「的を射た回答か」「話がまとまっているか」「予期外の質問に臨機応変に回答できるか」などが評価されます。柔軟な対応力や判断力といった能力があれば、採用担当者に好印象を与えられる可能性があるでしょう。

地頭を鍛える効果的な方法を教えてください

あらゆることに疑問を持ち、徹底的に調べる習慣をつけましょう。そして、自分なりに仮説を立てたり、実際に試したりしながら自分の意見をまとめ、誰かに伝える練習をしてみるのが効果的です。物事の本質に目を向け、考えてみることで論理的な考え方を養えます。

このコラムの「地頭力を鍛える6つのステップ」で詳しく解説しているので、確認してみてください。

面接対策の方法が分かりません

想定される質問への回答を用意し、声に出して練習してみましょう。アプリや面接セミナーを利用して練習する方法もあります。「面接の基本マナーを押さえて好印象を与えよう!対策方法も解説」では、面接の基本対策や、マナー違反になりやすい行動をまとめているので、あわせてご一読ください。

一人で対策するのが不安な場合は、ハローワークや就職・転職エージェントの模擬面接を受けるのがおすすめです。就職・転職エージェントのハタラクティブでは、キャリアアドバイザーが面接対策を行います。内定につながる回答内容や話し方などもアドバイスしますので、ぜひご相談ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?

マーケティングアシスタント

東京都

年収 315万円~360万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?

営業

東京都

年収 328万円~374万円

未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集

企画営業職

大阪府

年収 252万円~403万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「仕事選び」についての記事一覧

- 「向いてる仕事」についての記事一覧

- 「地頭がいい」と言われる人の特徴とは?意味や鍛え方もご紹介します