ユースエール認定企業とは?概要と求職者へのメリット・デメリットを解説ユースエール認定企業とは?概要と求職者へのメリット・デメリットを解説

更新日

公開日

ユースエール認定企業とは、若者が働きやすい職場として国に認められた優良企業のこと

「ユースエール認定企業とは?」「どのような企業?」と気になっている方もいるでしょう。ユースエール認定企業は、国が「若者の採用や育成を積極的に行っている」と認めた優良企業のことです。

このコラムでは、ユースエール認定企業になるための基準と、認定されている企業で働くことのメリット・デメリットをご紹介します。働きやすい職場に就職や転職をしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

ユースエール認定企業とは?

厚生労働省の「ユースエール認定制度」によると、「ユースエール認定」とは、若者の採用や育成に積極的で、なおかつ若者の雇用管理体制が整っている優良中小企業を国が認定する制度であることが分かります。

ユースエール認定企業として認められた企業は、「離職率が低い」「月の残業時間が短い」「有給休暇取得率が高い」などの条件を満たしており、労働者にとって働きやすい職場といえるでしょう。

ユースエール認定は「若者雇用促進法」に準じている

ユースエール認定制度は、「若者雇用促進法」に準じています。若者雇用促進法の正式名称は「青少年の雇用の促進等に関する法律」といい、若者の雇用促進などを図り、能力が発揮できる環境の整備を目的とした法律です。勤労青少年福祉法を一部改正し、名称を変更して、2015年10月から順次施行されています。

企業がユースエール認定を受けるということは、若者が働きやすく、かつ成長できる優良企業として国から認められた証明といえるでしょう。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

企業がユースエール認定を受ける6つのメリット

ユースエール認定制度は、正社員を目指す若者にとってメリットがあるのはもちろん、優秀な若い人材の確保や資金面での支援が受けられるなど、企業側にも利点があります。

ここでは、企業がユースエール認定を受けるメリットについて解説しているので、ぜひご一読ください。

企業がユースエール認定を受けるメリット

- ハローワークで積極的に推薦してもらえる

- ユースエール認定企業限定の就職面接会がある

- 自社商品・広告にユースエール認定マークが使える

- 日本政策金融公庫の融資が低利率になる

- 公共調達の評価で加点になる

- 優良な中小企業が若い人材を確保できる

1.ハローワークで積極的に推薦してもらえる

ユースエール認定企業になると、わかものハローワークや新卒応援ハローワークのWebサイトで「ユースエール認定企業一覧」などに表示され、求職者の目に留まりやすくなります。重点的にPRを行ってもらえるため、企業の魅力を広く示せるのがメリットの一つです。

また、厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」にも情報が掲載されることから、若い世代の応募が増えると考えられるでしょう。

2.ユースエール認定企業限定の就職面接会がある

各都道府県労働局やハローワークが開催する、ユースエール認定企業だけが参加できる就職面接会へ積極的に案内してもらえるのも、企業にとってはメリットです。

「正社員になりたい」「長く働きたい」と考えている求職者との出会いが増え、より良い人材を確保しやすくなるといえます。

3.自社商品・広告にユースエール認定マークが使える

ユースエール認定された企業は、自社の商品やWebサイト、求人広告に「認定マーク」をつけられるというメリットも。これに伴い求職者は、ユースエール認定マークの有無を基準として、応募を検討している企業が国から認められた優良企業かどうかを見極められるでしょう。

安全衛生優良企業認定(ホワイトマーク)もある

ユースエール認定と似ているものに、安全衛生優良企業認定(ホワイトマーク)制度もあります。厚生労働省の「

安全衛生優良企業公表制度について」によると、安全衛生優良企業認定とは、企業による労働者の健康管理やメンタルヘルス対策など、労働者の心と体の健康維持を促進するための制度のこと。別名「ホワイトマーク」とも呼ばれ、認定された企業は「安全で健康的に働ける職場」というアピールが可能です。ユースエール認定とあわせて両方認証されている企業もあります。

参照元

厚生労働省

安全・衛生

4.日本政策金融公庫の融資が低利率になる

5.公共調達の評価で加点になる

ユースエール認定企業は、公共調達の入札やコンペに参加する際、価格以外の加点をもらえるというメリットがあります。公共調達とは、政府が税金を使って民間企業から物やサービスを買うこと。たとえば、公共事業の入札や災害時の物資の支援などです。

厚生労働省の「ユースエール認定企業は公共調達において加点評価の対象となります!」によると、価格以外の要素を評価する際は、ユースエール認定企業といったワーク・ライフ・バランスの実現などを推進する企業を加点評価するよう定められています。

6.優良な中小企業が若い人材を確保できる

中小企業が若い人材を確保しやすくなる点も、ユースエール認定を受けるメリットの一つです。優良な中小企業であっても、大企業に比べると知名度が低いという理由から、若い労働力の確保に苦戦しやすい傾向があります。

ユースエール認定企業になれば、各都道府県労働局やハローワークの人材採用支援を受けられるため、「良い職場で働きたい」と考える若者とのマッチングが叶いやすくなるでしょう。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

ユースエール認定企業になるための13の基準

厚生労働省の「ユースエール認定企業になるためには」によると、下記の基準をすべて満たした企業がユースエール認定を受けられるようです。ここでは、13の認定基準について詳しく解説します。

1.常時雇用労働者が300人以下の中小企業であること

ユースエール認定は、人材確保に難航しがちな中小企業の支援を目的の一つとする制度です。認定を受けるための大前提として、常時300人以下の労働者を雇っている事業主であることが求められます。

常時300人を超える労働者を雇っている、いわゆる「大企業」はユースエール認定制度の対象外になるので、覚えておくと良いでしょう。

2.若者を対象とした正社員の募集・採用を行っている

ユースエール認定企業は、若者の採用や人材育成に積極的に取り組む必要があります。そのため、学卒者を対象に正社員募集の求人申し込みをしている、または応募を受け付けていることが認定基準の一つ。新卒だけでなく、卒業後3年以内の既卒者が応募可能であることも条件です。

3.離職率が20%以下であること

ユースエール認定企業になるには、直近3事業年度で正社員就職した新卒者採用枠の方の離職率が20%以下であることが求められます。たとえば、直近3事業年度で採用した人数が3人または4人の場合、1人以下の離職者であれば要件を満たしていると判断されるようです。

4.事業主都合による解雇を行っていない

過去1年間のうち、事業主都合によって労働者の解雇もしくは退職勧奨を行っていないことも認定基準の一つ。なお、「実際の離職理由は事業主都合にもかかわらず、自己都合扱いにしていた」などの虚偽が判明した場合は、認定が取り消されるようです。

5.青少年雇用情報が公表されている

先述した若者雇用促進法に基づき、ユースエール認定を受けるには採用や雇用管理に関する職場情報の公表が必要になります。厚生労働省の「青少年雇用情報シートの書き方のポイント」によると、開示するのは以下の情報です。

- ・直近3事業年度の新卒者等の採用者数(男女計、男女別を公表)

・直近3事業年度の新卒者等の離職者数(男女計、男女別を公表)

・平均勤続勤務年数

・研修の有無、およびその内容

・自己啓発支援、キャリアコンサルティング制度、社内検定の制度の有無およびその内容

・メンター制度の有無

・前事業年度の月平均所定外労働時間

・前事業年度の有給休暇の平均取得日数

・前事業年度の育休取得者数、出産者数

・役員および管理職における女性の割合

このように多くの情報を公開することで、企業と求職者のミスマッチが起きにくくなるうえ、企業側の円滑な採用活動にも役立つと考えられます。

6.月平均残業時間が一定以下である

月平均残業時間が一定以下であることも、ユースエール認定企業になるために求められる要件です。具体的には、「前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下で、月平均法定時間外労働時間が60時間を超える正社員が1人もいないこと」と定められています。

7.育休の取得者割合が高い

ユースエール認定を受けるには、直近3事業年度で男性労働者による育休等取得者が1人以上、または、女性労働者による育休等取得率が75%以上を満たさなければいけません。ただし、対象者がいない場合は育休制度の有無で判断されます。

育児と仕事の両立を望む方は、くるみん認定についても確認しておきましょう。くるみん認定とは、子育てサポートが充実している企業を認定する制度です。

すでにくるみん認定されている企業の場合、認定を受けた年度を含む3年間は、「育休等取得者の割合」がユースエール認定の審査基準から除外されます。

8.有休の取得率の基準を満たしている

有給休暇の取得率も、ユースエール認定基準の一つに含まれます。前事業年度の正社員の有休取得率が平均70%以上、または、年間の有休取得日数が平均10日以上でなければなりません。

なお、有給休暇とは「企業内の就業規定で定められている」「有給である」「正社員全員に毎年付与する休暇である」という3つの条件を満たしているものを指します。

9.新規学卒者の内定の取り消しを行っていない

「過去3年間のうち、採用した新規学卒者についての内定取り消しを行っていない」という基準も満たす必要があります。ユースエール認定企業になるためには、若者の採用に積極的に取り組まなければならないためです。

10.人材育成方針を出している

ユースエール認定では、若者の採用だけでなく育成や教育にも力を入れている姿勢を示すために、「人材育成方針」の策定が必須になります。人材育成方針とは、社員の育成や教育において企業が目指す人物像を明確にし、研修の目的や内容、評価制度を定めたものです。

11.教育訓練計画を作成している

ユースエール認定企業になるためには、労働者のスキル向上に向けた「教育訓練計画」の作成も求められます。長期的なキャリア形成に欠かせないスキルを明確にし、教育の目的や内容を具体的な教育訓練計画に落とし込んでいるかどうかが認定の基準です。

12.反社会的勢力や風俗営業などと関係がない

反社会的勢力や風俗営業などとの関係や不正行為がない優良企業であることも、ユースエール認定を受けるための基準の一つ。たとえば、事業主が暴力団関係者であったり、反社会的勢力とつながりがあったりする場合は認定企業として認められません。

風俗営業等関係事業主や各種助成金で不正を行っている企業なども、認定の対象外となります。

13.労働関係の法令違反がない

「法定労働時間を超えて働く」「残業代の未払い」「休憩時間なし」といった法令違反がないのも、ユースエール認定制度において満たすべき基準です。

これから社会人経験を積む若者の場合、初めて就職した企業のやり方が「普通」だと認識し、知らないうちに不当な労働をさせられてしまう恐れがあります。

若者のキャリア形成において、初就職時の労働関係トラブルは今後のキャリアで足かせとなってしまう可能性も。このような状況を回避する手段の一つとして、応募を検討している企業がユースエール認定を受けているかどうかをチェックするのがおすすめです。

えるぼし・プラチナえるぼし認定企業も検討してみよう

厚生労働省の「

雇用環境・均等行政をめぐる最近の動き」によると、「えるぼし」とは、女性が活躍しやすい職場づくりを積極的に行っている企業への認定制度であることが分かります。

えるぼしには1~3段階あり、定められた基準をいくつ満たしているかに基づいて認定段階が変わるのが特徴。また、えるぼし認定のすべての基準をクリアし、さらに高水準の要件を満たせば「プラチナえるぼし認定」を受けることが可能です。

認定基準として、「正社員で働く女性の割合が産業ごとの平均値より高い」「女性の勤続年数が男性の勤続年数平均の7割以上」などが挙げられます。

こうした取り組みに力を入れている企業は、性別・年齢問わず誰もが働きやすい職場環境を目指している場合もあるため、就活の際はえるぼし認定企業にも目を向けてみると良いでしょう。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

参照元

厚生労働省

女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定) ユースエール認定企業を定める若者雇用促進法の役割

若者雇用促進法は、「勤労青少年福祉法等」の一部を改正する形で制定された法律です。厚生労働省の「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(『青少年の雇用の促進等に関する法律』)」をもとにその中身を見てみると、若者雇用促進法には「関係者の責務の明確化と相互の連携」「適切な職業選択のための取組の促進」「職業能力の開発・向上および自立の促進」といった役割があるのが分かります。

ユースエール認定制度は若者雇用促進法に準じているため、以下で解説する内容はユースエール認定企業の基礎となる考え方といえるでしょう。

ユースエール認定企業を定める若者雇用促進法の役割

- 関係者の責務の明確化と相互の連携

- 適切な職業選択のための取組の促進

- 職業能力の開発・向上および自立の促進

1.関係者の責務の明確化と相互の連携

若者雇用促進法では、厚生労働省や公共職業安定所(ハローワーク)、自治体といった関係各所がそれぞれの責務を明確にすることが定められています。たとえば、厚生労働省が若者の雇用動向について調査・公表することや、ハローワークが求職者の状況に応じて必要な指導を行うことなどが挙げられるでしょう。

求職者は、学校を中退していたり就業経験がなかったりするなど、人によってさまざまな状況にあります。雇用にかかわる事業主や職業の紹介を行う事業者、国、地方公共団体などは、互いに連携を図り、若者の職業能力の開発・向上のために必要な施策が効果を発揮できるようにすることが大切です。

さらに、職場への定着を目指して、就職後も相談・指導に応じるのも関係者の責務の一つといえます。

2.適切な職業選択のための取組の促進

若者が適切に職業を選択でき、雇用において不利益を被ることがない環境を整えるのも、若者雇用促進法の重要な役割。取り組みの内容は以下のとおりです。

- ・国が優良な中小企業に対して認定や支援を行う

・新卒の募集を行う企業は、幅広い企業情報の提供を努力義務とし、応募者の要望があれば「募集・採用に関する状況」「職業能力の開発・向上に関する状況」「雇用管理に関する状況」のうち1つ以上の情報提供を義務とする

・労働基準法や男女雇用機会均等法などについて法令違反があった企業は、ハローワークで新卒求人の申し込みを一定期間行えない

こうした取り組みを各所が行うことで、若者の不当な扱いを防げたり、企業とのミスマッチによる早期離職を避けられたりする可能性があるでしょう。

3.職業能力の開発・向上および自立の促進

厚生労働省とハローワーク、企業、学校などが協力して、職業訓練の推進やジョブ・カード(職務経歴等記録書)の普及を促進させるほか、ニートである若者が相談できる場や自立支援のための施設を整備するのも若者雇用促進の役割の一つ。また、若者に職業能力検定の活用を促したり、キャリアコンサルタントに相談する機会を設けたりするなどの取り組みも行います。

ユースエール認定企業の基準にも、企業における「研修の有無・内容」「メンター制度の有無」の公表義務が含まれており、職業能力の開発・向上支援の考えに基づいていると分かるでしょう。

ユースエール認定制度が始まった背景と狙い

ユースエール認定制度が始まった背景には、少子化に伴う労働力人口の減少や、新規学卒者の早期離職などが挙げられるでしょう。ここでは、就職・転職市場において、ユースエール認定制度が必要とされる社会的背景と制度を創設した狙いについて解説します。

少子化に伴い労働力人口が減りつつある

2022年から2024年まで、総数では増加傾向が見られる年度があるものの、働き手の中心となる「25〜34歳」「35〜44歳」の労働力人口は、過去10年間で、284万人も減少しています。2015年から2024年までの推移は以下のとおりです。

| | 25~34歳 | 35~44歳 |

|---|

| 2015年 | 1,191万人 | 1,558万人 |

| 2016年 | 1,182万人 | 1,529万人 |

| 2017年 | 1,173万人 | 1,502万人 |

| 2018年 | 1,168万人 | 1,477万人 |

| 2019年 | 1,158万人 | 1,442万人 |

| 2020年 | 1,158万人 | 1,397万人 |

| 2021年 | 1,161万人 | 1,371万人 |

| 2022年 | 1,151万人 | 1,346万人 |

| 2023年 | 1,156万人 | 1,319万人 |

| 2024年 | 1,168万人 | 1,297万人 |

少子高齢化の影響で、労働力人口の減少は今後も続くと予想されます。経済の発展のためにも、若者の正社員就業率を上げ、優良な企業で長く力を発揮してもらうことがユースエール認定企業を増やす目的の一つといえるでしょう。

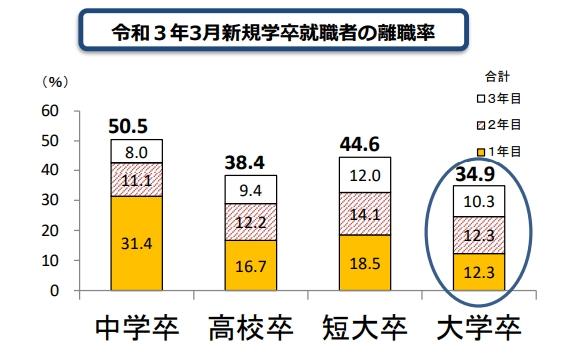

新規学卒者の3年以内離職率が高い

就職後3年以内に離職した方の割合は、2021年から過去10年間、大卒・高卒ともに30%を超えているのが実情です。中学卒や短大等卒についても、3年以内離職率が40~60%と高い水準を維持していることから、関係各所によるきめ細やかな支援が必要だと考えられるでしょう。

若者と企業のミスマッチを減らす狙い

ユースエール認定制度には、前述した早期離職の対策に向けて、若者と企業のミスマッチを減らすという狙いが含まれています。

「若者雇用推進法」では、企業規模を問わず新卒者の募集を行う企業に対して、幅広い情報提供を努力義務化。さらに、応募してきた人材から「募集・採用に関する状況」「職業能力の開発・向上に関する取組の実施状況」「職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の開示を求められた場合、企業側は1つ以上の情報提供が義務となりました。

応募前に企業について詳しく知れるユースエール認定企業を増やすことで、若者が職場に定着しやすい環境の拡大が期待できるでしょう。

若者の正規雇用を促進し非正規雇用の割合を減らす狙い

ユースエール認定企業が求職者に与えるメリット

ユースエール認定企業かどうかを確認することは、職場の詳しい情報が得られたり法令を遵守した優良企業を選べたりと、若者が自分に合った就職先を探すうえで有益な観点の一つです。ここでは、求職者がユースエール認定企業を選ぶメリットについて紹介します。

ユースエール認定企業が求職者に与えるメリット

- 職場の詳しい情報が得られる

- 法令を遵守した優良企業を選べる

- 若者の雇用や教育に力を入れている企業を選べる

- キャリア相談に積極的な企業が選べる

1.職場の詳しい情報が得られる

先述したとおり、求職者はユースエール認定企業における過去3年間の新卒採用者数や離職者数、平均勤続年数などの情報を応募段階で知ることが可能です。研修の有無と内容、前年度の月平均所定外労働時間の実績も知れるため、入職後のイメージが湧きやすくなることも。具体的な情報を得ることで、「想像と違った」というミスマッチを防ぎやすくなります。

また、新卒者に求められた場合、定められた類型ごとに1つ以上の情報開示が義務付けられているのもメリットといえるでしょう。

2.法令を遵守した優良企業を選べる

ハローワークでは、「若者雇用促進法」に基づいて、労働関連の法令違反があった事業所からの求人を一定期間受け付けていません。そのため、求職者は正当な条件で求人を出している、実情との乖離が少ない優良な企業を選択できるでしょう。

求職者がユースエール認定企業を選ぶことは、入職後に不利益を被る可能性を下げられるだけでなく、企業とのミスマッチによる早期離職の解消も期待できます。

3.若者の雇用や教育に力を入れている企業を選べる

ユースエール認定企業は、人材育成方針や教育訓練計画の策定が必須のため、若い働き手が成長しつつ長く腰を据えて働ける企業に出会いやすいのもメリットといえるでしょう。また、新卒者を含む正社員の離職率が20%以下であることも認定基準の一つ。直近3事業年度でこの水準を維持しなければならないため、入職後の定着率も高いと考えられます。

4.キャリア相談に積極的な企業が選べる

自己啓発支援やキャリアコンサルティング制度などを設けているユースエール認定企業もあることから、就職後も自身のキャリアについて相談しやすい点がメリットとして挙げられます。

正社員として就職することがゴールではなく、長期的なキャリアプランを立てて働けるのも、ユースエール認定企業に就職する魅力の一つです。

ユースエール認定企業が求職者に与えるデメリット

ユースエール認定制度は中小企業のみを対象としているため、大企業と比べて給与がそれほど高くない傾向にあったり、経営が不安定になりやすかったりするデメリットがあります。以下で、ユースエール認定企業が求職者に与えるデメリットを見ていきましょう。

ユースエール認定企業が求職者に与えるデメリット

- 給与がそれほど高くない傾向にある

- 大企業と比べて経営が不安定になりやすい

- 企業ごとで福利厚生に差がある

- 業務に対する個人の裁量が大きい場合がある

1.給与がそれほど高くない傾向にある

| 性 | 大企業 | 中企業 | 小企業 |

|---|

| 男女計 | 36万4,500円 | 32万3,100円 | 29万9,300円 |

| 男 | 40万3,400円 | 35万5,600円 | 32万4,500円 |

| 女 | 29万6,600円 | 27万1,300円 | 25万5,500円 |

男女計と男女別どちらで見ても、大企業と比べて中小企業の賃金が低いのが分かります。すべての企業において上記の結果に沿うとは言い切れませんが、同業種・同職種でも中小企業の平均的な収入は大企業ほど高くない傾向にあると考えられるでしょう。

2.大企業と比べて経営が不安定になりやすい

資金や人手が豊富な大企業と比べて、経営が不安定になりやすいのも中小企業のデメリットといえます。中小企業は業績を安定的に伸ばすための設備投資や、人材投入に充てられる資金調達が難しいことが多く、思うように経営が安定しない場合も。物価高や自然災害、パンデミックなどの影響も受けやすいため、一度経営が悪化すると上手く立て直せず、倒産してしまう企業も少なくありません。

3.企業ごとで福利厚生に差がある

最低限の福利厚生に留める企業がある一方、会社独自のユニークな福利厚生を導入している企業もあります。導入には予算の確保や運用体制の整備が必要なため、中小企業においては新しい福利厚生の検討が難しい場合もあるようです。充実した福利厚生で仕事とプライベートの両立を図りたいと考える方にとっては、デメリットを感じやすいでしょう。

4.業務に対する個人の裁量が大きい場合がある

人手不足が続いていたり、限られた人数で業務を行っていたりする中小企業の場合は、業務に対する個人の裁量が大きくなりやすい傾向にあります。

同僚や上司が忙しくしていると体調が悪いときに言い出しにくかったり、許容量以上の仕事に追われて心身ともに辛くなったりする可能性も。大企業と比べて若いうちから幅広い業務に携われる一方、マルチタスクが苦手な方やプレッシャーを感じやすい方などは、自分の適性を見極めるようにしましょう。

「ユースエール認定企業のような優良企業で働きたい」「ユースエール認定企業以外の中小企業はブラックなの?」など、疑問や不安を感じた方はハタラクティブへご相談ください。ハタラクティブは、既卒や第二新卒、フリーターなどの若者に特化した就職・転職エージェントです。経験豊富なキャリアアドバイザーが一人ひとりの希望・適性に沿った求人をご紹介するほか、企業選びや就活に関する悩みや疑問にもお答えします。

取り扱っているのは、ハタラクティブが独自に取材をして職場環境や社風を把握している企業の求人のみ。給与や残業時間といった企業に直接質問しにくいことも、キャリアアドバイザーを通して入社前に確認できるので、納得したうえで選考を進められるでしょう。

応募書類の添削や面接対策など、充実したサポート体制があるため、就職・転職活動が初めての方も安心です。1分程度でできる適職診断から自分の性格に合った仕事も探せます。サービスのご利用はすべて無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ユースエール認定企業への就職に関するFAQ

ここでは、ユースエール認定企業への就職に関する悩みや疑問をQ&A方式で解消します。

「ユースエール認定企業だから」という理由だけで選ぶのは避けましょう。まずは自己分析を行い、習得したいスキルや理想の働き方などを考えたうえで、応募先企業を選ぶのがおすすめです。

それぞれにメリットやデメリットがあります。大企業は高収入を目指しやすく、充実した福利厚生や社会的信用度の高さがメリットですが、個人の裁量が少ない傾向にあるのがデメリット。中小企業は若いうちから経験を積める点がメリットな一方、給与の低さや経営の安定性に欠ける点がデメリットといえます。

法人顧客をターゲットにする「BtoB事業」は働きやすい業界の一つ。メーカーや広告代理店、コンサルティング業などが挙げられます。企業にもよりますが、自社製品の販売や企業向けサービスの提供をしているため利益率が高い傾向にあり、福利厚生や社員教育にもコストを掛けやすいと考えられるでしょう。

就職支援サービスの活用がおすすめです。ハローワークや就職・転職エージェントを活用すれば、就職事情に詳しいアドバイザーに相談できるため、ホワイト企業を探しやすくなるでしょう。

また、若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブなら、企業の詳しい情報を応募前にお伝えできるので、ホワイト企業を探したい方におすすめです。