安定した職業とは?仕事選びのコツや就職・転職のポイントをご紹介

「就職・転職するなら安定した職業に就いて安心して働きたい」と考える方は少なくないのではないでしょうか。景気や社会情勢、AI技術の発展などが原因で、「いつか働けなくなったらどうしよう」と不安なまま入社するのは誰でも避けたいですよね。

このコラムでは、安定した職業の具体例とよくある特徴を7つご紹介します。何をもって安定とするかは人それぞれですが、自分が納得できる「安定した職業」への就職・転職を成功させましょう。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

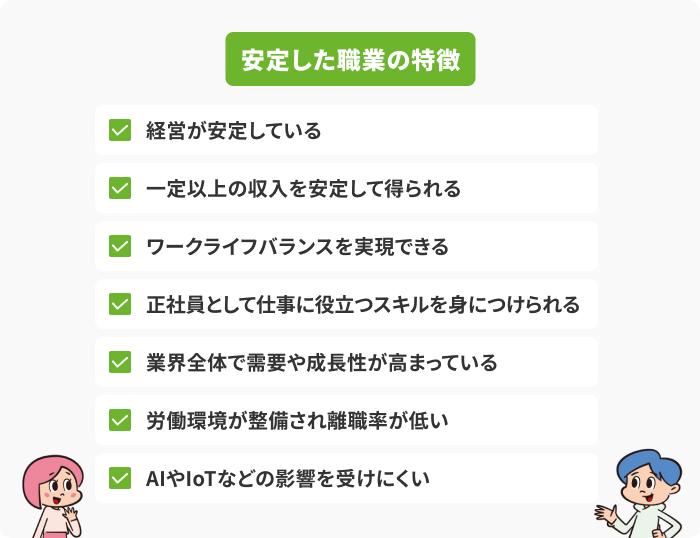

安定した職業とは?特徴を紹介!

安定した職業とは、「経営や収入が安定している」「常に需要がある」「時代の変化に順応できる」などの特徴をあわせもつ傾向があります。もちろん、人によって安定の概念は異なるため、これに当てはまらない場合もあるでしょう。

ここでは、安定した職業によくみられる特徴を紹介します。「長期的に働ける安定した職業に就きたい!」という方は、以下のポイントを参考に仕事探しをしてみてください。

1.経営が安定している

安定した職業の特徴としてまず挙げられるのは、母体となる会社の経営が安定していることです。たとえば、歴史の長い大手企業や地元で盤石な経営基盤を固めてきた企業など、経営の土台が安定している会社の職業は、少々のことで仕事がなくなるイメージはあまりないでしょう。

もちろん、社会情勢によって急に経営が傾くことがないとは言い切れないものの、長きにわたって経営が安定している企業なら、景気や社会的な変化にも強い可能性があります。

反対に経営が不安定な会社の場合、急な売上減少や長期的な業績悪化による収入ダウンにつながる恐れも。リストラや倒産による解雇になれば、最悪の場合、職を失うだけでなく収入がなくなるリスクもあるでしょう。

2.一定以上の収入を安定して得られる

労働に対して適切な報酬が継続して支払われていることも、「安定した職業」の特徴の一つです。労働に対して適切な報酬とは、その職種や役職の給与相場と同等、またはそれ以上だと考えられます。業務内容に応じて多少の増減はあるかもしれませんが、従業員が納得できる報酬を継続的に支払われていれば、収入が安定している職業だといえるでしょう。

一方で、相場よりも著しく収入が低かったり、成績により給与が変動する歩合制が採用されていたりする仕事は、安定しているとはいえません。安定した職業を選びたいなら、「十分な収入を安定して得られるか」「福利厚生や賞与が充実しているか」も重視して、仕事を探すのがおすすめです。

3.ワークライフバランスを実現できる

ワークライフバランスを実現できることも、安定した職業を見極める大事なポイントです。経営や収入が安定していても、ワークライフバランスが実現できない仕事では、安定して働き続けることは難しいでしょう。「残業や休日出勤が多過ぎる」「プライベートの時間を確保しづらい」といった職業だと、無理をして働き続けることになる可能性があるためです。

特に、結婚や子育て、介護などを考えている場合、プライベートの時間を確保できなければ仕事に支障がでたり、不満を感じたりするかもしれません。安定した職業に就きたい方は、自分のライフイベントなどを考慮したうえで、長期的に働けるかどうかを考えてみましょう。

4.正社員として仕事に役立つスキルを身につけられる

安定した職業の特徴として、スキルアップのための教育制度やキャリアアップの仕組みが整備されていることも挙げられます。安定して働き続けるには、5年後10年後も働いていられるように、業務経験を積みスキルアップを図るなど、成長していかなければなりません。

スキルアップを必要としない一定の業務であれば、パートやアルバイトに任せることも可能です。しかし、パートやアルバイトの場合、有期雇用契約を結びます。社会情勢や会社の方針により解雇されるリスクがあり、安定して働けるとはいえないでしょう。安定して働くには、正社員として成長するためのスキルを身につけられる環境が必要です。

5.業界全体で需要や成長性が高まっている

業界自体が成長を続けている職業は、この先も安定している可能性があるといえるでしょう。たとえば、AIをはじめとする技術が急速に発展するIT業界は、年々市場を拡大しています。詳しくは後述しますが、需要に対する供給が追いついていないため、急に仕事がなくなることは考えにくいでしょう。

安定した職業に就きたい場合は、業界の成長度合いや将来性にも注目してみるのがおすすめです。将来性のある仕事について詳しく知りたい方は、「これからの仕事とは?需要や将来性のある職業・業界と転職ポイントを解説!」のコラムをチェックしてみてください。

6.労働環境が整備され離職率が低い

「離職率が低い=安定した職業」という考え方もできるでしょう。離職者が少ないのは、長期的に働きやすい労働環境が整備されており、「辞めたい」と思う人が少ないことが理由として考えられます。労働環境が悪ければ、どれほど仕事にやりがいや魅力があっても、長期的に働こうと思うことはないかもしれません。

たとえば、下記のような劣悪な労働環境では、離職率が高くなる可能性があります。

- ・パワハラが横行している

- ・評価制度がなく、仕事を正しく評価してもらえない

- ・職場の人間関係が悪い

- ・残業時間が多過ぎる

- ・休暇を申請しづらい雰囲気がある

ハタラクティブの「若者しごと白書2025」で「正社員が仕事に満足している理由」のアンケート調査をしたところ、男性・女性を問わず「人間関係の良さ」「仕事の面白さ」「休日休暇日数」が上位を占めました。

仕事の満足度に影響していることからも、安定して長期的に働くためには労働環境の良さが大事なポイントだといえるでしょう。

参照元

ハタラクティブ

若者しごと白書2025

7.AIやIoTなどの影響を受けにくい

AI(人工知能)やIoT(Internet of Things)などのIT技術の影響を受けにくいのも、「安定した職業」の特徴の一つといえます。昨今、AIやIoTを取り入れる業界が増えてきているのが現状です。総務省「第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題」によると、日本国内のAI市場規模は、2023年に6,858億超だったのに対して、2028年には2兆5,433億超の予想が出ています。

AI技術に代替される業務の多い職業は、今後減っていくかもしれません。たとえば、簡単な事務作業やデータの分析、文字起こし、ライティング、レジなどは、AI技術がすでに実装されはじめています。これらすべての業務がすぐになくなるわけではないものの、求人数は減っていく可能性があるため、安定した職業に就きたい場合は、念頭に置く必要があるでしょう。

詳しくは、「将来なくなる仕事?必要とされる職種と今考えるべきキャリアプランを解説」のコラムでも解説しているので、興味のある方はチェックしてみてください。

参照元

総務省

第Ⅱ部 情報通信分野の現状と課題

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

安定した職業が多い業界ランキング

ここでは、安定した職業が多い傾向のある業界を、ランキング形式でご紹介します。業界全体の傾向から下記のような観点で独自にまとめたものになるため、あくまで参考程度にご覧ください。

- ・産業全体の平均離職率15.4%よりも低い

- ・需要が伸びていて人手が足りていない

- ・これから成長する可能性がある

- ・国が何らかの対策を行っていてる

- ・生活と密接しているため常に需要が安定している

| ランキング | 離職率 | 需要の傾向 |

|---|---|---|

| 1位:IT業界 | 12.8% | IT人材の需要が高い |

| 2位:物流業界 | 10.3% | 物流ドライバーの需要が高い |

| 3位:インフラ業界 | 10.4% | 生活に密接していて常に需要が高い |

| 4位:医療福祉業界 | 14.6% | 介護人材の需要が高い |

| 5位:建設業界 | 10.1% | 若者の需要が高い |

参照:厚生労働省「-令和5年雇用動向調査結果の概況-」

離職率にフォーカスしたランキングは、「離職率の低い業界ランキング!メリット・デメリットや見分け方も解説」のコラムでご確認いただけます。

参照元

厚生労働省

令和5年 雇用動向調査結果の概要

IT業界

IT業界は、デジタル技術を用いた仕組みやサービスを提供する業界です。AIやIotといったデジタル技術を用いて業務の効率化などを図る、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にも必要不可欠なため、目覚ましい成長を遂げています。

厚生労働省の「IT・デジタル人材の労働市場に関する研究調査事業(p.3)」によると、「日本のIT人材の供給は2030年までに最大80万人程度不足する」と推計されており、IT人材の需要に対する不足感が顕著であることがわかるでしょう。

特に、AIやIoTといった新しい技術を扱うIT人材が不足しているため、その分野のスキルや経験を積めば長期的に安定して働ける可能性があります。IT業界の離職率は12.8%と、産業全体の平均離職率15.4%よりもやや低め。新しいスキルや知識を身につけるための努力や向上心は必要ですが、今後さらに成長が見込まれる業界なので、注目しておいて損はないでしょう。

参照元

厚生労働省

IT・デジタル人材の労働市場に関する研究調査事業報告書 (令和5年度厚生労働省委託事業)

職業情報提供サイト(job tag)

IT・通信の仕事

物流業界

物流業界は、EC市場の拡大にともない、荷物を運ぶ物流ドライバーが不足傾向にあるのが特徴です。内閣府の「(補論)物流業の人手不足問題」によれば、2018年に成立し2019年から順次施行される「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」によって、物流ドライバーの労働時間が減少するため、さらに人材が不足する可能性があるとの試算が出ています。このまま続けば、2030年には貨物輸送量に対して労働力が35%程度不足する可能性もあるようです。

このような背景から、物流業界の働き手の需要は高く今後も続く見込みのため、安定して働ける可能性があるといえるでしょう。ドライバーの高齢化が進んでいるため、若手で体力のある方におすすめです。離職率は10.3%と低めなので、長期的に働くことを視野にいれてみましょう。

参照元

内閣府

(補論)物流業の人手不足問題

厚生労働省

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

インフラ業界

インフラ業界とは、電気やガス、水道、通信、道路、鉄道といった、ライフラインに関わる業界です。生活になくてはならない業界のため、景気に左右されたり仕事がなくなったりすることは考えにくく、安定した職業が多い業界といえます。離職率は10.4%と低め。景気に左右されずに一定の需要があるため、福利厚生や手当などが充実している傾向があることが背景として考えられるでしょう。

インフラ業界については、「インフラ業界とは?主な職種一覧や向いている人の特徴、将来性などを解説」のコラムでも解説しているので、参考にしてみてください。

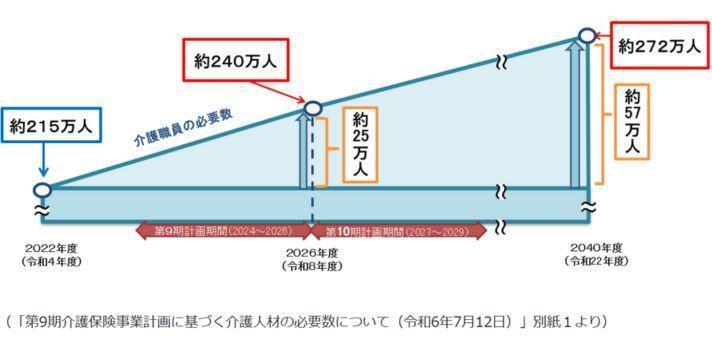

医療福祉業界

医療福祉業界は、医療や福祉に関する業界のこと。特に注目なのは、高齢化福祉の分野です。日本は急速に超高齢化社会へ突入しており、高齢者に対する介護人材が不足しています。

厚生労働省の「介護人材確保に向けた取組」によれば、2040年には2022年から試算して約57万人の不足が見込まれているため、人材の確保が急務。無資格・未経験から目指せるほか、資格は働きながら段階的に取得していけるため、手に職を付けて安定して働きやすい業界といえるでしょう。

引用:厚生労働省「介護人材確保に向けた取組」

医療福祉業界の離職率は14.6%となっており、産業全体の平均15.4%と比べるとやや低い数値です。「介護は大変そう」と思う人もいるかもしれませんが、人材不足に対応すべくIoTや介護ロボットの導入、処遇改善などが行われており、今後もさらに労働環境の改善が進んでいく可能性があります。

参照元

厚生労働省

介護人材確保に向けた取組

建設業界

建設業界は、建物の建設や土木工事などを担う業界です。建設業界の離職率は10.1%と非常に低いものの、技術者の高齢化が問題になっているため、若い人材の採用に積極的な傾向があります。

厚生労働省の「建設業の人材確保・育成に向けて(令和7年度予算概算要求の概要)」によると、技術者のうち60歳以上が25%程度である一方で、29歳以下の若年層は約12%程度と少ないのが現状です。60歳以上の技術者が定年を迎えるのを目前に、若者や女性の採用に重点を置きながら人材採用を急いでいます。

建設業界では、国土交通省と厚生労働省を中心に、労働者の処遇改善やスキルアップを行う「建設キャリアアップ システム(CCUS)」の普及・促進に力を入れているのが特徴です。を国を挙げて労働環境の改善行っているため、今後さらに安定して働きやすい業界になることが予想されます。

参照元

厚生労働省

建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

安定した職業10選

ここでは、安定した職業の例をご紹介します。企業によって経営状況や方針は異なるので、すべての職業に当てはまるとは言い切れませんが、仕事選びのヒントにご活用ください。

安定して働ける傾向のある職業

公務員

「安定した職業」を思い浮かべるときに、「公務員」をイメージする人は多いのではないでしょうか。公務員は、国や地方自治体が運営しているため、職を失うリスクが低く、給与制度が整っているため、安定して働ける職業といえます。

大きく、国の機関で働く「国家公務員」と地方自治体で勤務する「地方公務員」の2つに分かれ、具体的には下記のような職業があります。

- ・外務公務員(外交官)

- ・検察事務官

- ・国家公務員(行政事務)

- ・地方公務員(行政事務)

- ・児童相談所相談員

- ・警察官

- ・消防士

上記のほかにも、さまざまな職業があります。公務員になるためには、希望する職業に対応した公務員採用試験に合格しなくてはなりません。学歴や経歴の条件はないものの、年齢制限があるため、できるだけ若いうちから目指すのがおすすめです。

公務員のなり方については、「公務員になるのに学歴は必要?給料は異なる?試験対策のポイントもご紹介」のコラムで解説しているので、気になる方はチェックしてみましょう。

医療関連の職業

医療関連の職業は、景気に左右されることがなく、生活に密接したなくてはならない仕事のため、安定した職業といえるでしょう。どの地域でも一定の需要があるため、仕事がまったくない状況になることは考えにくいといえます。

以下は、医療関連の職業の一例です。

- ・医師

- ・看護師

- ・保健師

- ・薬剤師

- ・診療放射線技師

- ・臨床検査技師

- ・医療事務

医療関連の職業は、国家資格を取得するために専門機関で一定期間学ぶ必要があるため、無資格から就くには非常にハードルが高いといえます。しかし、資格を取得して実務経験を積めば、どこの医療機関でも即戦力として活躍できるため、長く働きやすいのが魅力です。

また、資格を取得しない場合は、医療事務や技術開発者、医療系メーカーの営業職のような形で関わることもできるでしょう。

介護福祉関連の職業

介護福祉関連の職業は、前述の「医療福祉業界」でお伝えしたように人手不足が顕著です。日本の高齢化に介護人材の供給が追いつかない状況が続く見込みがあるため、長期的に安定して働ける職業といえます。

以下は、介護福祉関連の職業の例です。

- ・介護職

- ・ホームヘルパー

- ・ケアマネジャー

介護職は、介護保険サービスの利用者に対してサービスを提供する職員のこと。ホームヘルパーは、訪問介護を専門に行う職員を指します。ケアマネジャーは、介護保険サービスを利用する際に必要な「ケアプラン」を作成する専門職です。

ホームヘルパーになるには、「介護職員初任者研修」以上の資格が必要。ケアマネジャーになるには、「介護福祉士」など、特定の国家資格に基づく業務経験などが必要になります。

インフラ系の職業

インフラ系の職業は前述のとおり、生活に欠かせないライフラインに関連しているため、景気に左右されず需要があり安定した職業といえます。電気・ガス・水道会社や通信会社の職員のほか、鉄道の運転士や飛行機の操縦士など、幅広い職種が該当するでしょう。

- ・インフラ業界の営業職

- ・インフラ業界のカスタマーサポート

- ・施設管理者(技術管理者)

- ・電車の運転士、整備士

インフラ業界の職業のなかには、民間企業の職員のほか公務員もあります。インフラに関わる公務員の場合は、市区町村に勤務する技術系職員などが挙げられるので、興味がある方は自治体のホームページで確認してみましょう。

教育関連の職業

教育関連の職業は、子どもや学びたい人がいる限りは一定の需要があるため、安定的に働ける可能性があるでしょう。

具体的には、下記のような職業が挙げられます。

- ・保育士

- ・小学校の教師

- ・中学校の教師

- ・高校の教師

- ・大学の教諭

- ・塾の講師

特に公立の保育園や学校で働く場合は公務員になるため、景気に左右されず、雇用や収入が安定しているのが特徴です。教育関連の職業は子どもや学生など、人と接することが求められるため、完全にAIに代替されることは考えにくく、長期的に活躍することができるでしょう。

教育関連職は少子化の影響を受けないの?

日本は少子高齢化が進んでいるため、「子どもが少なくなるなら必要な教員数も減るのでは?」と思うかもしれません。文部科学省の「『教師不足』に関する実態調査(p.4)」によると、2021年度(始業時点)における教師不足は、小中学校の場合で2,086人、高等学校の場合で217人でした。少子化にかかわらず教師数は不足傾向にあるため、ニーズがあることがわかるでしょう。

参照元

文部科学省

「教師不足」に関する実態調査

ITエンジニア

ITエンジニアは、IT業界で活躍する技術職のことです。お伝えしたように、IT業界は急速な発展に供給が追いついていないため、需要が高く安定して働ける職業といえます。

以下は、ITエンジニアに関する職種の一例です。

- ・プログラマー

- ・システムエンジニア

- ・AIエンジニア

ITエンジニアの職種はさまざまありますが、未経験OKの求人を出す傾向にあるのが、ソフトウェアやシステムの開発の現場で活躍するプログラマーやシステムエンジニアです。AIエンジニアは、AIの導入が進む昨今、技術を扱う人材を増やす必要があるため、将来性のある職種といえるでしょう。

建築関連の技術職

建築関連の技術職は、業界の高齢化にともない若い人材の需要が高い職業です。前述のとおり、60歳以上の技術職が引退をしたあと若年層が現場を支えていくことになるため、長期的に安定して働ける可能性が高いでしょう。

- ・施工管理職

- ・とび職人

- ・大工

- ・建築施工管理技術者

- ・建築設計技術者

未経験からチャレンジするなら、大工やとび職人といった技術職や施工管理職がおすすめ。施工管理職は、一定の業務経験を積んでから仕事を任せられる傾向がありますが、未経験から補助として活躍できる場合もあります。

製薬会社・医療機器メーカー関連の職業

医薬品を製造・販売する製薬会社や、医療機器を製造・販売する医療機器メーカーなど、医療に関わる仕事は、比較的安定した職業であるといえるでしょう。

- ・研究職

- ・開発職

- ・MR職(営業職)

薬品や医療機器を扱うため、職種によっては高度な専門知識が求められ、特定の学部を卒業していることが条件となっている場合もあります。無資格・未経験の場合は、営業職にチャレンジする道もあるでしょう。

物流関係の職業

物流関係の職業は、ドライバー職を中心に人手が足りていない状況です。このコラムの「物流業界」でもお伝えしたとおり、EC市場の拡大や働き方改革の影響により今後もドライバーの不足が続くことが予想されているので、安定して働ける職業といえるでしょう。

- ・物流ドライバー

- ・トラックドライバー

ドライバー職につくには、当然ながら運転する車両に応じた運転免許が必要です。担当エリア内でECサイトの商品などの小荷物を配達する宅配便配達員であれば、「普通自動車第一種運転免許」をもっていれば未経験から挑戦できるでしょう。経験を積み仕事に慣れたら、中型・大型免許を取得してトラックドライバーになる道もあります。

参照元

職業情報提供サイト(job tag)

宅配便配達員

食品メーカー関連の職業

人々の生活に欠かせない食品の製造・開発・販売を担う食品メーカーの関連職も、安定して働ける職業といえるでしょう。食品メーカーは、景気の影響を受けにくい「食」に関わる仕事。常に需要があるため、不況の場合でも売り上げが落ちにくい傾向があります。

- ・食品営業職

- ・食品製造職

- ・食品技術者

- ・食品の検査工

食品メーカーに関する職業は多岐にわたるため、自分の興味のある分野を選んで就職・転職活動を行うのがおすすめ。就職・転職するのに必須となる資格はなく、未経験からチャレンジできます。ただし、入社後に「食品安全衛生講習」などの研修を受けながら専門知識を身につける場合もあるので、事前に確認しておくことが大切です。

文系・理系それぞれにおすすめの安定した職業はある?

文系の方におすすめなのは、「公務員」や「教育関連の職業」、理系の方におすすめなのは、「ITエンジニア」や「製薬会社の研究職」などが挙げられます。ただし、学歴(学部学科)や専門的な技術が問われる職業でなければ文理問わず挑戦することが可能です。「自分が求める安定した職業とは何か」を考えたうえで、条件に合った職業を探しましょう。

安定しているとは限らない職業

安定しているとは限らない職業には、「自営業・フリーランス」「景気や社会情勢に左右される職業」「AIに代替される可能性のある職業」などが挙げられます。前述の「安定した職業とは?特徴を紹介!」と比較しながら確認してみましょう。

自営業・フリーランス

自営業やフリーランスの場合、個人で仕事を探して案件ごとに契約しなければなりません。大きな案件を契約できれば高収入につながる反面、できなければ収入がゼロになるリスクもあります。会社と会社員は会社と雇用契約を結び一定の月収を得られますが、自営業やフリーランスの収入は自分次第になるため、人によっては不安定さを感じるかもしれません。

景気や社会情勢に左右される職業

景気や社会情勢に左右されやすい職業も、安定しているとはいえないでしょう。消費者がサービスやモノを買いやすい時期に業績が上がり、買いづらい時期には業績が下がりやすくなる傾向があります。

たとえば旅行業界は、景気が良いときに利用者が増え、景気が悪いときは減ることがあるでしょう。渡航先の状況にも影響される可能性があるので、時期によって売上の波があります。売上の波があれば、賞与(ボーナス)などに影響することもあるようです。

AIに代替される可能性のある職業

AIに代替される可能性がある仕事も、安定した職業とはいえない可能性があります。AI技術による自動化が進めば、必然的に業務が効率化していくでしょう。たとえば、コンビニやスーパーマーケットのレジなどで導入が進むセルフレジの影響で、その分不要な人員が削減されています。

完全に代替されるかどうかは別として、AIによる効率化が進めば必要な人材が減っていくでしょう。人の手が必要となる職業に比べると、今後安定しているとは限らないといえます。

AI技術の進歩により将来なくなる可能性がある仕事については、「10年後もなくならない仕事とは?特徴や代表的な職種を紹介!就職のコツも」のコラムで解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。

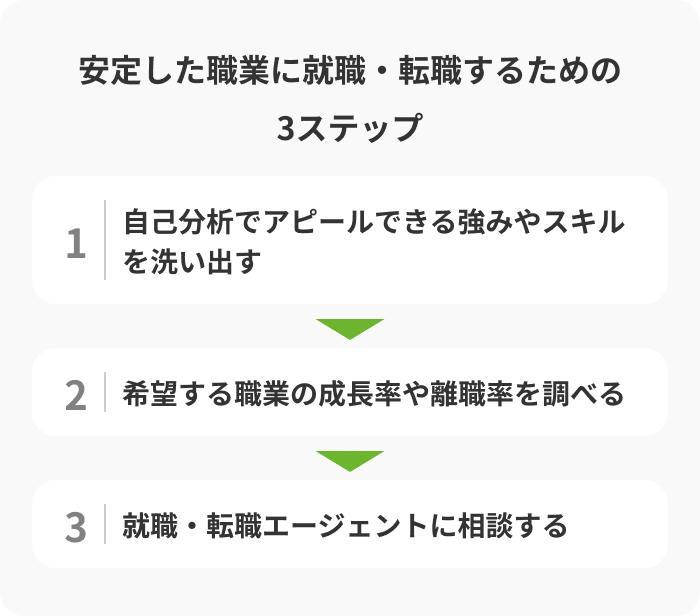

就職・転職で安定した職業に就くための3ステップ

ここでは、就職・転職で安定した職業に就くための方法をご紹介します。3ステップでまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

1.自己分析でアピールできる強みやスキルを洗い出す

まずは自己分析を行い、自分の強みや仕事で活かせるスキルを洗い出しましょう。自分の強みやスキルと合わない仕事に就いてしまうと、「こんなはずではなかった」と、早期退職につながるリスクがあります。安定して働くための前提として、自分の強みやスキルを活かせるのはどのような仕事なのかを考えることが大切です。そのうえで「安定した職業」を探すのが、次のステップとなります。

自己分析のやり方については、「自己分析とは?実施のメリットと就活や転職活動での必要性を解説」のコラムで解説しているのでぜひ活用してみてください。

希望する職業に必要なスキルや資格をチェックしてみよう!

未経験から挑戦する場合、希望する職業に必要なスキルや資格を得るのも方法の一つです。安定した職業のなかには、資格が必要な仕事があります。希望する職業にどのようなスキルや資格が求められるのかを事前に確認し、必要に応じて取得を検討しましょう。

ただし、職業によって、資格は必ずしも必要であるとは限りません。「未経験OK」と記載されている求人であれば、資格の取得に時間を使うよりも先に求職活動をして働き始めたほうが効率的な場合もあるので、よく考えてから行動に移しましょう。もし、個人で判断するのが難しい場合は、私たちハタラクティブを活用し、プロに相談してみてくださいね。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス2.希望する職業の成長率や離職率を調べる

自己分析が済み、自分の強みやスキルを活かせる仕事のイメージを掴んだら、それをもとに業界や企業、職種について詳しく調べましょう。このコラムの「安定した職業とは?特徴を紹介!」でご紹介したように、安定した職業にはいくつかの特徴があります。成長性はあるか、離職率は高過ぎていないかなど、安定して働ける環境かどうかを調べて、実際に応募したい職業のイメージを膨らませましょう。

業界研究のやり方については、「業界研究のやり方は?就活に役立つノートの作り方とポイントを紹介」のコラムを、企業研究のやり方については、「企業研究のやり方とは?情報収集の方法や得られるメリットなどを解説!」のコラムを参考にしてみてください。

3.就職・転職エージェントに相談する

安定した職業かどうかをプロの目で客観的にアドバイスしてもらうために、就職・転職エージェントなどを利用してみましょう。就職・転職エージェントとは、求人を募集する企業と求職者の間に立ち、マッチングを行うサービスのこと。キャリアアドバイザーが求職者の希望や適性をヒアリングし、数ある求人の中からピッタリの職業を紹介してくれます。求人情報サイトから一人で仕事を探すより、効率的に仕事探しができるでしょう。

「安定した職業を教えてほしい」「自分一人で仕事探しをする自信がない」という場合は、ハタラクティブをご利用ください。

ハタラクティブはフリーターや既卒、第二新卒など、若年層に特化した就職・転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが丁寧にヒアリングを行い、一人ひとりに合った求人を紹介しています。企業の成長性や労働環境など、プロの視点で情報をご共有することも可能です。

サービスの一環として、履歴書の添削や面接対策などをマンツーマンでアドバイスします。サービスはすべて無料なので、ぜひ一度ハタラクティブへご相談ください。

安定した職業に関するよくある質問

ここでは、安定した職業に関するお悩みや疑問にQ&A形式で回答します。「そもそも安定した職業なんてあるの?」など、よくある疑問をまとめたので、参考にしてみてください。

高卒だと安定した職業に就けないのでしょうか?

「高卒だから安定した職業に就けない」ということはありません。学歴に関係なく、安定した職業を目指せます。「安定した職業に就きたい」と考えている高卒の方は、ITエンジニアや介護職など、将来性がありスキルを磨ける職業がおすすめです。

安定した仕事や企業の見つけ方については、「安定した仕事を目指す高卒の方へ!おすすめの職業や就活のポイントを紹介」のコラムで紹介しています。気になる方はチェックしてみてください。

安定した職業なんてない?

何をもって「安定している」と考えるかは、人によって異なります。どのような仕事であっても、自分の状況や社会情勢などによって働けなくなるリスクはあるため、「安定した職業なんてない」と考える人もいるでしょう。

「安定した職業はない」と考えている場合、条件がやや多いのかもしれません。「労働環境が整っていて長期的に安定して働きやすい職業」「需要が高く、今後の成長が見込める職業」など、さまざまな視点で探してみると、意外と見つかる可能性があります。

男性・女性におすすめの安定した職業はありますか?

男女で区別する必要はありませんが、力仕事が苦にならない人には建築系の技術職がおすすめです。業界の高齢化が進む建設業界では、若い担い手を積極的に採用する傾向があります。最近は、男性だけでなく女性の技術職を求める声も上がってきているので、男女問わず興味のある方はチェックしててください。

将来お金に困らない職業はありますか?

安定していて将来お金に困りにくい職業の特徴には、「業界が継続的に成長している」「AIではできない仕事である」などがあります。求人に応募する前に、業界・企業研究を行って企業の事業内容や成長率、業績を調べておくのがおすすめです。

「安定した職業=高収入」というのは本当ですか?

安定した職業であるからといって、高収入であるとは限りません。高収入を得られる職業であっても、「歩合制で収入が月によって変わる」「繁忙期以外は給料が少ない」などの可能性もあるため、「安定した給料をもらいたい」と考えている方は注意しましょう。

高収入の仕事に興味がある方は、「高収入の仕事ランキング!無資格・未経験から年収アップを目指す方法を解説」のコラムもチェックしてみてください。

安定した職業を探すにはどうしたらいい?

安定して働ける職業を探すなら、企業の成長性や離職率などをチェックしてみましょう。仕事探しそのものに悩んでいるのであれば、ハローワークや就職・転職エージェントなどの支援機関を活用するのがおすすめです。客観的なアドバイスをもらえるため、一人で仕事を探すよりも選択肢が広がるでしょう。

就職・転職エージェントのハタラクティブでは、専任のキャリアアドバイザーがご希望を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合った仕事をご紹介するので、お気軽にご相談ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

未経験OK!教育体制が充実した総合人材サービス企業で製造職を募集☆

製造職

岐阜県/愛知県

年収 298万円~380万円

未経験の方も開発の上流工程からデビュー可能◎半導体エンジニアの求人

半導体エンジニア職(長崎県諫早…

長崎県

年収 251万円~388万円

未経験OK!教育体制が充実した総合人材サービス企業で製造職を募集☆

製造職

福岡県/佐賀県/熊本県

年収 224万円~286万円

未経験OK!教育体制が充実した総合人材サービス企業で製造職を募集☆

製造職

滋賀県/京都府/兵庫県/奈良県

年収 224万円~286万円

経験不問☆働きながらキャリアアップを目指せるITエンジニア職を募集

ITエンジニア職

岐阜県/静岡県/愛知県/三重県

年収 282万円~437万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「仕事選び」についての記事一覧

- 「向いてる仕事」についての記事一覧

- 安定した職業とは?仕事選びのコツや就職・転職のポイントをご紹介