仕事をズル休みする理由とは?バレるリスクや当日休みたいときの対処法

「ズル休みの理由が思い浮かばない」とお考えの方もいるでしょう。ズル休みは良くないと分かっているものの、仕事や人間関係の悩みから当日欠勤したくなることもあります。

このコラムでは、ズル休みをしたいと思う理由や嘘をついて休むリスクをご紹介。また、仕事を休む際のマナーについても解説します。ズル休みをしたい気持ちへの対処法もまとめたので、「仕事に行きたくない」とお悩みの場合はぜひ参考にしてみてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

就職でお困りではありませんか?

当てはまるお悩みを1つ選んでください

仕事をズル休みするとはどういう状況?

仕事をズル休みするとは、嘘の理由で当日欠勤することや、会社に納得されない理由で休むことを指します。本人は「ちょっと休んだだけ」というつもりでも、職場の人に迷惑がかかることもあり、信頼関係にも影響するため「ズルい」と考えられるでしょう。

嘘の理由で急に休むこと

仕事をズル休みするとは、本来は出勤すべき日に嘘の理由をつけて休むことを指します。たとえば、元気なのに仮病を使ったり、実際には起きていない事故を装ったりするケースです。

なお、事前に有給休暇を申請して休む場合は理由を問われないため、ズル休みに当たりません。

会社に納得されない理由で休むこと

「ライブに行きたいので」「疲れたので」といった理由で当日欠勤すると、「そんな理由で?」と思われる可能性があります。この場合、嘘の理由ではないものの、仕事を休むうえで適切な理由かどうかは判断が分かれるでしょう。

労働者が有給休暇を使う権利はあるため、厳密にはズル休みではないものの、周りからは「ズルい」と思われる可能性が高いといえます。

無断欠勤はやめよう

会社に連絡もせず休むのは避けるべきです。無断欠勤は就業規則で禁止されていることが多く、処分の対象になる可能性があります。また、一度でも無断欠勤をすると信頼を失い、大事な仕事を任されなくなったり、昇給や賞与に影響したりするリスクも。どうしても連絡するのが億劫なら、メールだけでも入れるようにしましょう。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

仕事をズル休みしたいと思う理由とは

「仕事をズル休みしたい」と思う背景には、労働環境や仕事内容、人間関係の悩みが潜んでいる可能性があるでしょう。休みたい理由と向き合わないままズル休みで逃げてしまうと、いつまでも問題が解決しません。結果的にストレスが増加するリスクもあるので、なぜズル休みをしてしまうのか考えてみる必要があります。

ここでは、「仕事をズル休みしたいと思う理由」の例を紹介するので、ご自身の状況に当てはまるかをチェックしてみてください。

仕事が合わない

会社や業務が自分に合わないことでモチベーションの維持が難しくなり、「仕事をズル休みしたい」という気持ちにつながる場合があるでしょう。

入社後、「事前情報と実際の業務量が異なっていた」「実際に働いてはじめて自分と合わないことに気づいた」と感じることも。会社の雰囲気や業務内容とのミスマッチがあると、仕事に対する目標を立てにくくなります。

その結果「何のために頑張っているのかが分からない」と働く目的を見失い、前向きな姿勢で仕事に向き合えなくなることも考えられるでしょう。

人間関係の悩みがある

人間関係の悩みも「仕事をズル休みしたい」と感じる理由に挙げられます。業務に必要な情報共有をする際は、仕事に関わる人とのコミュニケーションが必要です。例えば、人間関係の悩みがあると「相手に話し掛けにくい」と感じて、業務の進行に影響を及ぼすこともあり得るでしょう。

人間関係の悩みは職場の同僚や上司に対するものだけでなく、社外の取引先や顧客との関わりのなかで感じる場合もあります。人間関係の悩みによるストレスで、相手との関わりを避けるために休みたいという思いにつながる可能性も否定できません。

寝坊してしまった

寝坊が「ズル休みをしたい」と思う原因になる場合もあります。「正直に報告しても評価が下がるだけかも…」と思うと、頑張って出社するのが億劫になってしまうこともあるようです。

寝坊につながる原因は、「仕事の疲れ」「睡眠不足」「目覚ましのアラームの掛け忘れ」「前日のお酒の飲み過ぎ」などが挙げられるでしょう。なかでも、「仕事の悩みが原因で十分な睡眠がとれなかったこと」が寝坊の理由である場合は、出社する意欲を持てず、「ズル休み」を選択してしまうこともあり得ます。

しかし、遅刻する場合は職場へ速やかに連絡し、謝罪することが大切です。詳しくは後述しますが、仮に事実と異なる理由を伝えて欠勤をした場合、嘘がバレて職場からの信頼を失ったり、処分につながるリスクがあります。

寝坊で遅刻する際の会社への連絡の仕方は、「寝坊で遅刻したときの言い訳は?会社への伝え方や注意点も紹介」のコラムでご紹介しているので、チェックしてみてください。

体に疲れが残っている

「体に疲れが残っていること」も、休みたいと思う原因の一つです。疲れが残る背景には、長時間労働や不規則な勤務体制、プライベートの予定の遊び疲れなどによる生活の乱れがあることも。疲労の回復が不十分だと、仕事における集中力や判断力に影響したり、体調不良につながったりするリスクがあるでしょう。

疲労が蓄積して、仕事の意欲やパフォーマンスに悪影響をおよぼす前に、しっかり休息をとることが大切です。

仕事を休んだほうが良いのはどんなとき?

心身の疲労やストレスが蓄積して体調へ影響している場合は、仕事を休むのも手です。無理に出社することで、体調が悪化したり回復までの期間が長引いたりする恐れがあるでしょう。

仕事を休む判断基準は、「体調不良で仕事を休むか迷った時の判断基準は?連絡方法や例文もご紹介」のコラムで解説しているので、参考にしてみてください。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

仕事のズル休みで使用される、当日欠勤によくある理由

仕事をズル休みする理由の多くは、当日欠勤をしても違和感のないものが選ばれるようです。たとえば、病気や事故、身内の不幸といった理由がありますが、証明を求められる場合もあるためズル休みの理由に使うのはリスクがあることを念頭に置きましょう。

ここでは、当日欠勤の場合によくある理由をご紹介します。

1.熱

体調不良による当日欠勤のなかでも、「発熱」は代表的な症状といえます。「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による基準では、「発熱とは体温が37.5℃以上を呈した状態」とされています。発熱で仕事を休む場合、会社によっては「病気休暇」の扱いになることもあるため、事前にルールを把握しておく必要があります。

発熱の程度や期間によっては、病院受診後に診断書の提出を求められる場合があるので、ズル休みの理由として使えるかどうかは注意が必要でしょう。

参照元

厚生労働省

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

2.風邪

風邪で当日欠勤するのはよくあることなので、ズル休みの理由として使えると思われがちです。無理をして社内で感染が拡大する恐れもあるため、上司から休むように指示される可能性もあります。

ただし、風邪でも病院の診断書の提出を求められる場合があり、ズル休みがバレることも。風邪を理由に学校をズル休みするのとは異なり、会社の欠勤は周りに影響が及ぶことを自覚しましょう。

風邪により会社を休む際の対応の仕方は、「会社を風邪で休むのは問題ない?連絡方法や2日目以降の休み方を知ろう」のコラムで詳しく解説しているので、ご参照ください。

インフルエンザをズル休みの理由にすると会社にバレる?

インフルエンザで休む場合は診断書の提出を求められるのが一般的なので、会社にズル休みがバレるリスクが高いでしょう。

厚生労働省の「インフルエンザQ&A(Q.17)」には「インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は<中略>外出を控える必要があります。」と書かれており、国の方針に則って「1週間の出社停止」と定めている企業も多いです。そのため、堂々と休める理由の一つといえますが、診断書を偽造することはできないためズル休みの理由にするのはやめましょう。

反対に、インフルエンザなのにただの風邪だと嘘をついて出社すると感染を拡大させる恐れがあるため、バレたら処分となる可能性があります。

参照元

厚生労働省

インフルエンザ(総合ページ)

3.腹痛・嘔吐・下痢

「腹痛」「嘔吐」「下痢」などの胃腸症状の程度によっては、業務に取り組むのが難しく、当日欠勤が必要な場合もあるでしょう。胃腸症状は感染症が原因である場合もあるため、症状が落ち着いてから出勤するのが賢明です。

4.腰痛

腰痛は、出勤自体が困難な場合があり、当日欠勤が必要になることも。立ち仕事や物を運ぶ機会が頻繁にある仕事は、出社できたとしても業務に支障が出るでしょう。

腰痛は、腰への負荷が掛かりやすい仕事に携わっている方にありがちな欠勤理由です。ただし、すぐに治るとは考えにくいため、ズル休みの理由として使ってしまうとその後も腰痛を装わなければならなくなるリスクがあります。

5.頭痛

頭痛により業務に集中できないために当日欠勤を選択する場合もあるでしょう。体温のように数値を示せる症状ではないため、「薬を飲んだものの、痛みが治まらない」「起き上がるのも難しい」など、仕事への影響を具体的に伝えて、状況を理解してもらうことが大切です。

6.通勤中に体調が悪くなった

車や電車などによる通勤時に体調が悪化して、当日欠勤につながる可能性もあり得るでしょう。普段の通勤時に体調不良がみられなくても、満員電車による影響や疲労の蓄積、睡眠不足などで乗り物酔いをしてしまう場合もあるようです。ただし、体調が回復してから出社できることもあるため、職場へ相談してから欠勤をするか決めることをおすすめします。

生理痛や歯の痛みは休む理由になる?

生理痛や歯の痛みも、症状の度合いによっては当日欠勤をする理由になり得ます。「貧血がひどい」「歯が傷んで食事をとれない」など、仕事に支障が出る理由もあわせて伝えましょう。

なお、労働基準法第68条では、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と、生理休暇が認められています。自分の会社ではどのような手順を踏めば生理休暇がとれるのか、確認してみましょう。

参照元

e-Gov法令検索

労働基準法

7.家族の看病

配偶者や子どもなどの家族が体調を崩した際に、自身以外に看病や受診の付き添いができる人がおらず、仕事を休まなければいけない場合があります。特に、子どもの体調不良だと休まざるを得ないことも少なくありません。「いつごろまで休む必要があるか」の見通しが分かり次第報告しましょう。

8.身内の不幸

身内の不幸も当日欠勤の理由として挙げられるため、ズル休みの理由に使うこともできます。ただし、企業によっては、弔電を送る場合があり、通夜や葬儀の日時の報告が必要です。

また、欠勤ではなく、慶弔休暇の取得できる場合もあります。慶弔休暇を取得する際は、葬儀の証明ができる書類の提出を求められるのが一般的です。

慶弔休暇の取得方法は、「慶弔休暇とは?取得条件や日数について解説」のコラムでご紹介しているので、ご参照ください。

9.車の故障

「車が故障して動かないこと」が理由で出社できなければ、欠勤の必要があります。ただし、ほかの交通機関が利用できる場合には出社を命じられることもあるでしょう。自宅から会社までの通勤手段が車しかないといった場合にのみ有効な理由といえます。

10.事故や台風による交通機関の運休

事故や台風などにより交通機関が運休し、出社できず、当日欠勤せざるを得ない場合もあるでしょう。ただし、公共交通機関の遅延や運転見合わせはリアルタイムで公表されており、運転の再開も会社側は把握できるのでズル休みの理由にするのはおすすめできません。運転再開の時刻によっては、遅刻での出社を求められる可能性があるでしょう。

11.水道・電気・ガスのトラブル

水道や電気、ガスに関するトラブルは、当日欠勤する理由になり得ます。生活するのに必要なライフラインに生じたトラブルは、早急に解決する必要があるためです。

当日欠勤の必要性を会社側に理解してもらうためには、「水漏れが生じて今日中に修理に立ち会わないといけない」のように、具体的な状況説明を心掛けましょう。

12.事故

事故にあった場合に、処理や病院受診のために当日欠勤となることがあります。なぜ1日休む必要があるかを会社側へ理解してもらうためには、現状を具体的に報告することが大切です。翌出勤日も欠勤が必要であるかも、分かり次第早めに伝える必要があるでしょう。

ズル休みに「私用」を理由にするのはOK?

事前に連絡して休む場合は私用でも問題ありませんが、当日欠勤の場合は避けるのが無難です。当日欠勤の場合は、休む理由について具体的なものを求められるのが一般的。会社側へ当日欠勤の必要性を理解してもらうためにも、詳しく理由を伝えるようにしましょう。

仕事のズル休みで使われる、事前連絡の休みによくある理由

ここでは、生活上の手続きや家庭の事情、私用など、事前連絡で休みを申し出る際によくある理由をご紹介します。

有給休暇の取得の際は理由を伝える義務はありませんが、欠勤の場合は説明する必要があるでしょう。事前連絡であっても嘘の理由で休みを申し出るのは、「虚偽申告」に該当する行為です。処分につながるリスクを避けるためにも、できる限りズル休みはしないようにしましょう。

1.役所や銀行での手続き

役所や銀行での手続きは平日しかできないのに加えて、本人が出向かなければならないものもあります。欠勤をしなければ対応できない場合は、手続きの内容や日程を具体的に報告して相談することが大切です。

2.工事・点検の立ち合い

水道やガス、電気の工事・点検の立ち合いも、事前に休みの申し出ができます。

ただし、工事や点検の時期は調整できるのが一般的なため、「なぜ休日や勤務時間外にできないか」を明確に説明する必要があるでしょう。

3.健康診断や定期通院

健康診断や定期通院も、仕事を休む理由になります。会社側は従業員の健康維持に配慮する必要があるため、ズル休みを疑われる可能性は低いでしょう。ただし、通院する日時を事前に上司に報告し、了承を得ておく必要があります。

妊婦が保健指導または健康診査で休むのは法律で認められている

妊娠中は体調不良や健診などで休むことが増えるでしょう。妊婦が保健指導または健康診査を理由に休むことは男女雇用機会均等法第十二条で認められています。

妊婦になると仕事を休むことが増えますが、ズル休みではないので無理をせず適切に休みを取りましょう。妊娠中の休暇・休憩については会社側も国の制度を把握しているので、連絡の仕方などのマナーを守れば問題ないといえます。

参照元

e-Gov法令検索

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

4.学校行事への参加

仕事を休む理由になる学校行事としては、保護者会や授業公開などがあります。このような行事は平日に行われるのが一般的なので、仕事を休まざるを得ないでしょう。

さらに、「パートナーが多忙」「保護者会の役員を務めている」といった理由があれば、休みを認められやすくなります。どうしても自分が行かなければならない事情を伝えたうえで休むのがベターです。

5.学校のトラブル

子どもがいる家庭の場合、トラブルが理由で学校に行かなければならないこともあり得ます。このようなプライバシー性の高い事情は会社から詳細を求めないのが一般的なので、休暇を承認されやすいでしょう。

ただし、あまりにも休みが多いと詳しい事情を聞かれる可能性があるので、ズル休みの理由として使うには注意が必要です。

6.病院への付き添い

家族の病院受診の付き添いが必要なことを事前に把握できている場合もあるでしょう。「家族一人では通院が難しい」「自分のほかに付き添う人がいない」といった、自身が休まなければいけない理由を説明することで、会社側に納得してもらいやすくなります。

7.介護

家族の介護が理由で仕事を休まなければいけないこともあるでしょう。ただし、介護は長期的に必要となる傾向があり、「その日だけ手伝わなければならない理由」の説明が必要です。

8.冠婚葬祭への参列

冠婚葬祭は先送りしたり出席を見送ったりするのが難しいため、休みが必要となることも。コラム内の「仕事のズル休みで使用される、当日欠勤によくある理由」で前述したように、通夜は急遽決まる場合もありますが、結婚式や葬儀は事前に日程が把握できます。予定が分かり次第速やかに相談することで、休みを調整しやすくなるでしょう。

9.プライベートでのイベント

「プライベートでのイベント」が出勤日であるために、休みの申し出が必要な場合もあるでしょう。

たとえば、資格試験の受験などは事前に予定を把握できるため、有給休暇の取得が可能です。ただし、労働基準法の第三十九条五項には、以下のように記載されています。

請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる

したがって、繁忙期で代替要員が確保できず、仕事に支障をきたす場合は、希望するタイミングや日数で休めない可能性があるでしょう。

休みを申し出る際のマナーは、コラム内の「仕事を休む際に意識するマナー」で後述するので、参考にしてみてください。

有給を取らせてくれない・取りにくい場合は転職を考えよう

事前に連絡をして休む場合、基本的には有給休暇の日数が残っていれば使用可能です。しかし、前述したとおり、代替要員が確保できず、事業の運営を妨げられる場合、会社側は労働者の有給休暇の取得時期を変更できます。希望のタイミングで取得できないことが続く場合は転職を検討するのも手です。

有給休暇の取得については、「有給とは何かを分かりやすく解説!取得条件やもらえないときの対処法」のコラムで詳しく解説しているので、チェックしておきましょう。

当日欠勤をする際に理由を伝えるポイント

欠勤の理由を職場へ伝える際は、適切なタイミングに、どれくらい休まなければいけないかを伝えることが大切です。特に、当日欠勤はその日の仕事に大きな影響を及ぼすため、できる限り上司に直接電話で伝えて、引継ぎなどを行うようにしましょう。

ここでは、仕事を休むときに理由を伝えるポイントをご紹介します。

1.当日の場合は勤務の開始時間までに電話連絡する

当日仕事を休むための連絡をする際は、勤務の開始時間までに連絡をしましょう。欠勤者が出たら、業務分担の変更やスケジュール調整が必要となります。連絡が早いほど業務の進行への影響を減らせるでしょう。

また、連絡は電話ですることをおすすめします。メールだと、勤務の開始時間までにチェックされない場合も。電話だと「なぜ仕事を休む必要があるのか」「休むことにより業務にどのような影響があるか」などの会社側の疑問にも速やかに返答できるため、状況把握がスムーズになるでしょう。

電話連絡時に上司が不在であったり、つながらなかったりした場合は、それに次ぐ役割の方へ伝言を依頼します。上司への報告は、時間を置いてから再度連絡するようにしましょう。

2.いつまで休む必要がありそうかを伝える

会社側へ当日欠勤の連絡をする際は、いつまで休む必要がありそうかも伝えることが大切です。欠勤の理由によっては、数日休まなければいけないこともあるでしょう。前述したように、休みの申し出が早いほど、会社側の調整がスムーズになります。

現時点の状況を報告して、出勤できる日がいつごろになるかを予測可能な範囲で伝えましょう。連絡の時点で予測できない場合は、「分かり次第速やかにご連絡します」と、伝えるのも手です。

3.休む頻度に気をつける

同じ理由で何度も欠勤している場合は、会社側へ「なぜこのような頻度で休まなければならないか」を伝えましょう。同じ理由で休む頻度が高いと、「出社する意欲が低いのでは」とマイナスのイメージを与える恐れがあります。

同じ理由での欠勤が続く場合は、「なぜ調整が難しいのか」を具体的に説明することで、会社側の理解を得やすくなるでしょう。

ただし、欠勤の回数によっては、就業規則に沿って指導や処分を受けることになる場合もあり得ます。給与や評価への影響を避けるためにも、欠勤の回数や頻度に気をつけて、休みを申し出ることが大切です。

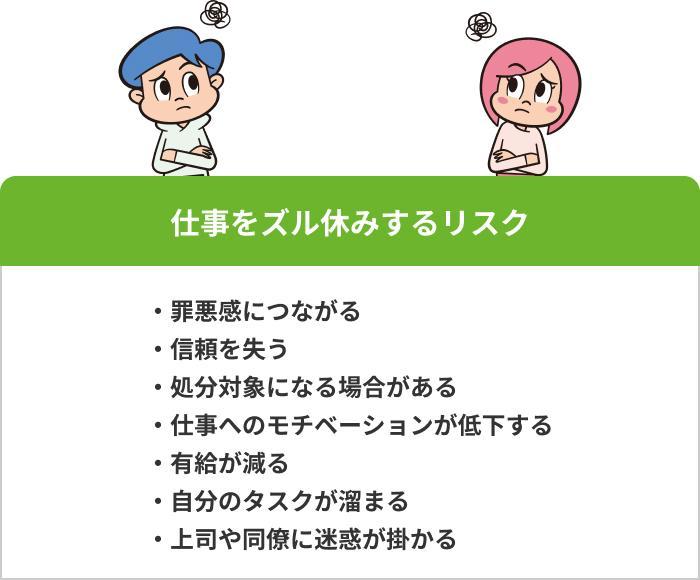

仕事をズル休みする7つのリスク

仕事をズル休みをすると、嘘をついたことに対する罪悪感につながったり、職場での自身に対する評価や業務の進行へ悪影響を与えたりするリスクがあるでしょう。また、ズル休みがバレた場合は処分になる可能性もあり、希望のキャリア形成が難しくなることも。この項で解説するリスクを把握し、よほどの理由がない限りズル休みは避けるように考えてください。

1.罪悪感につながる

嘘の理由で仕事を休むことは、罪悪感につながりかねません。「嘘をついてまで休んでしまった」「ほかの社員は業務に取り組んでいるのにズル休みしてしまった」と後悔してしまうこともあります。

反対に、会社側へ嘘のない理由を伝えて休めば、うしろめたさを感じずに済むでしょう。仕事を気にせずに休みを取得するためにも、嘘のない理由で伝えることが大切です。

2.信頼を失う

仕事を休んだ理由が嘘であることが会社側へ分かれば、信頼を失うリスクがあります。「また嘘をつくかもしれない」と仕事を任されなくなることもあり得るでしょう。

周囲との人間関係を円満に保つためにも、信頼を失うことにつながる行動を控えるのが基本です。

3.処分対象になる場合がある

前述したように、嘘の理由で休んだり、欠勤の頻度が高かったりすると、処分対象になる場合があります。「戒告」「減給」と段階を追って行われるのが一般的であり、改善されなかったり、悪質と判断されたりすれば、懲戒解雇もあり得るでしょう。

4.仕事へのモチベーションが低下する

一度のズル休みを経験することで、「仕事がしんどくなったら休めばいい」といった考えにつながり、モチベーションが低下するリスクもあります。モチベーションが低下すれば、仕事に対する向上意欲をもちにくくなり、「何のために働いているのか分からない」と悩む原因にもなり得るでしょう。

5.有給が減る

有給休暇を使用すれば、その分だけ残数が減ってしまいます。ズル休みで有給休暇を使ってしまい、本当に休みが必要になった際に日数が足りなければ、欠勤しなければならず給与が下がってしまうこともあるでしょう。予測できない理由で休みが必要になる場合もあるため、有給休暇は計画的に使用することがポイントです。

6.自分のタスクが溜まる

会社をズル休みすると、休んでいた分こなせなかったタスクが溜まります。タスクが溜まれば、次に出勤したときに、通常業務に加えて対応しなければならないことも。業務の負担を余計に増やさないためにも、休むタイミングに気をつけましょう。

7.上司や同僚に迷惑が掛かる

自分が仕事をズル休みした結果、上司や同僚の業務量が増えてしまう恐れがあります。頻繁に休むと、人間関係のトラブルに発展するリスクもあるでしょう。周囲の人に迷惑が掛からないようにする配慮も大切です。

ズル休みがバレないように気をつけること

ズル休みがバレないようにするためには、理由の使い回しやSNSへの投稿を控えるように気をつけましょう。また、休みだからと羽を伸ばして外出するのも危険です。

ここでは、ズル休みがバレないように気をつけるポイントを紹介します。しかし、「こんな風にコソコソと休むのは嫌だ」と感じるなら、ズル休みではなく有給休暇を使うのがおすすめです。

ズル休みの理由を使い回さない

何度も同じ理由で休むと、ズル休みを疑われる可能性があります。ズル休みを頻繁にすべきではないですが、どうしても休みたい場合は前回と異なる理由にするのが無難です。

また、あまりにも休みが多いと「求職してしっかり対処したほうが良いのでは」と提案されたり、負担の軽い仕事へ配置転換されたりする場合も。会社から不信感を抱かれるのを避けるためにも、ズル休みには慎重になるべきといえます。

SNSへの投稿は避ける

ズル休みをして遊びに行った際、SNSに投稿すると会社にバレるリスクが高まります。会社の人にSNSのアカウントを教えていないとしても、取引先の人や顧客からバレる可能性もあるでしょう。

SNSは誰が見ているか分からないので、休みの日は投稿しないのがおすすめです。

外出は極力しない

ズル休みをして外出しているところを会社の人に偶然見られる可能性もあるでしょう。特に、病気を理由に休んだ場合、外出先で会うとズル休みがバレてしまいます。

会社を休んだ際は外出せず、人目につかないように過ごすのが望ましいでしょう。

会社の近くには行かない

ズル休みをした日にどうしても外出しなければならないとしても、会社の近くに行くのは避けましょう。また、上司や同僚が使っている駅や店舗に行くのも避けるべきです。

会社付近に出かけなければならない事情があるなら、ズル休みではなく有給休暇を使って休むのが適切といえます。

ズル休みはバレることもある

会社へ伝える理由が違和感のないものであったとしても、ズル休みが必ずバレないとはいい切れません。

嘘の理由で会社を休んだことが会社側へ伝わってしまった場合は、速やかに誠心誠意謝罪をしましょう。謝罪をしたとしても、前述したように周囲の信頼を失ったり、処分の対象になったりする恐れがありますが、社会人としての礼儀を尽くすことが大切です。

仕事を休む際に意識するマナー

仕事を休む場合、理由によっては会社側への配慮が難しいことはあるものの、できるだけ事前に上司へ伝えたり、繁忙期を避けたりするのが望ましいといえるでしょう。

ここでは、仕事を休む際に意識するマナーを解説します。「休みを取得したいものの、どのようなマナーに気をつけるべきか分からない」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

できるだけ事前に会社へ休むことを伝える

仕事を休む場合は、できるだけ事前に上司に伝えましょう。早めに休みを申し出ることで勤務の調整ができれば、職場への影響を抑えられるでしょう。

プライベートな理由なら繁忙期を避ける

プライベートな理由で休みを取得したい場合は、繁忙期やプロジェクトの進行中を避けたタイミングがおすすめ。業務量が多かったり納期が迫っていたりするタイミングで休暇を申請すると、周囲の人にしわ寄せがいってしまう恐れがあるためです。

円満な人間関係を維持していくためには、休みをとるタイミングを見極めることも重要といえます。

休み中にフォローしてくれた人がいればお礼を伝える

休んだことによりフォローしてくれた人がいたり、迷惑をかけてしまったことがあったりした場合は、休み明けにきちんとお礼や謝罪を伝えるのがマナーです。もし上司や同僚が休むことがあれば、自分が業務をフォローする立場になることも考えておきましょう。

仕事をズル休みしたい気持ちの解消法

どうしても「ズル休みをしてでも仕事に行きたくない」と感じる場合は、原因を改善できるよう環境を見直したり、疲労回復のためにリフレッシュをしたりするのがおすすめです。

ここでは、仕事をズル休みしたい気持ちの解消法をご紹介します。

職場に問題がある場合は環境を見直す

仕事をズル休みしたいと感じる理由が職場にあるときは、労働環境を見直してみるのも一つの手です。

ハタラクティブの「若者しごと白書2024」によると、「給与」が原因で仕事に満足していないと感じる正社員の方の割合が最も多いことが分かりました。続いて、「仕事におもしろみを感じない」「人間関係の悪さ」などといった内容に不満を感じているようです(回答者数:正社員260人)。

| 仕事に満足していない理由 | 割合 |

|---|---|

| 給与 | 34.6% |

| 仕事におもしろみを感じない | 20.4% |

| 人間関係の悪さ | 10.8% |

| 休日休暇日数 | 7.7% |

| 成長しにくい環境 | 6.9% |

| 雇用形態 | 3.1% |

| 仕事の裁量 | 4.2% |

| 勤務時間 | 4.6% |

| 働き方の自由度 | 2.7% |

| 評価制度 | 3.1% |

| 福利厚生の充実度 | 0.4% |

| その他 | 1.5% |

参照:ハタラクティブ「若者しごと白書2024/2-4. 仕事に満足していない理由(p.21)」

仕事をズル休みしたいと感じる原因が職場にある場合、具体的にどこが改善されれば働きやすくなるかを考えてみましょう。業務の進め方が原因となっている場合は、上司へ相談したり、周囲へ働きかけたりすることで改善できる可能性があります。また、業務内容と自分のスキルにミスマッチを感じる際は、部署異動を希望するのも手です。

それでも「仕事をズル休みしたいと感じる原因」が解消されない場合は、転職を検討してみましょう。

参照元

ハタラクティブ

若者しごと白書2024

ストレスや疲れが溜まっている場合はリフレッシュする

ストレスや疲れが「ズル休みをしたい気持ち」を引き起こしている場合、リフレッシュすることで解消される可能性があります。ゆっくり家のなかで過ごして休息をとったり、趣味をして気分転換をしたりなど、自分に合う過ごし方を考えてみましょう。

おすすめの休日の過ごし方は、「社会人の休日の過ごし方は?充実した日々を送るためのコツ」のコラムでご紹介しているので、ご一読ください。

疲れが溜まる前に休むことも大切

働き続けるためには、疲れが溜まる前に休むことも大切です。疲れが溜まり過ぎると自分で考えることすら億劫になり、休むタイミングを逃してしまう恐れもあります。疲労が軽いうちに休むことで体力や気力を回復できれば、仕事に対しても前向きな姿勢で考えられる可能性があるでしょう。

何をしても解消されない場合は転職を検討してみる

どうしても「ズル休みをしたい」と思う気持ちが解消されない場合は、転職を検討するのがおすすめです。ただし、「なぜ今の職場では仕事に対して前向きに考えられないのか」が曖昧だと、転職先でも「ズル休みをしたい」と感じる可能性は否定できません。

転職を成功させるためには、「働きやすい職場の条件は何か」を明確にしておくことが重要といえます。自身の働きやすい職場の条件を明確にするためには、自己分析が有効です。

仕事をズル休みしたい心理を分析しよう

仕事をズル休みしたくなったら、自分の気持ちを分析してみましょう。「なぜ休みたいと感じるのか」を具体化することによって、自分が取るべき行動の選択肢を考えやすくなります。場合によっては、長期休暇を取得したり転職したりといった具体的な解決策が見つけられるため、自身の気持ちに寄り添うよう意識してみてくださいね。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

自分の働きやすい職場への転職を目指す際は、転職エージェントのハタラクティブへぜひご相談ください。

ハタラクティブは、既卒・第二新卒・フリーターなどの若年層に特化した就職・転職エージェントです。プロのキャリアアドバイザーがマンツーマンでカウンセリングを行い、あなたの希望の働き方や強みに合う求人を厳選してご紹介します。企業の詳しい情報もお伝えできるので、職場の雰囲気を知ったうえで求人選びをすることが可能です。

また、応募書類の添削や面接対策なども行っているほか、転職活動に関する疑問や不安をLINEで相談できます。ハタラクティブが理想の職場への転職をサポートするので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

仕事をズル休みする理由に関するQ&A

ここでは、仕事をズル休みしたいときの理由に関するよくある疑問をまとめました。

バイトをズル休みするときの理由は?

風邪や発熱、家庭の事情など、正社員と同様の理由が考えられます。ただし、アルバイトを頻繁に休むと、次の契約を更新してもらえなくなるリスクがある点に注意しましょう。また、休んだ分だけ収入も減るため、デメリットが大きいといえます。

職業訓練をズル休みしても大丈夫?

職業訓練を休んだ日数に応じて、失業給付や通所手当が減る可能性があります。ただし、病院の領収証や就職試験の受験票といった証明書を提出すれば、給付金が減ることはありません。ズル休みがあまりにも多いと訓練を受けられなくなる場合もあるため、正当な理由なくして欠席するのは避けましょう。職業訓練について詳しくは「ハローワークの職業訓練を受けるには?具体的な内容や受講給付金制度を解説」のコラムをご覧ください。

社会人が体調不良以外の理由でズル休みするとバレますか?

体調不良以外の理由においても、嘘をつけば申し出や次の出勤時に問われる際に不自然さが生じてバレる場合があるでしょう。バレなかった場合も、ズル休みを繰り返すと常態化する恐れがあるので注意が必要です。ズル休みがバレれば、職場や関係者の信頼をなくすなどのデメリットが多いので、正当な理由で休みを取りましょう。

派遣社員がズル休みするとどうなる?

ズル休みがバレた場合、派遣の契約を中途解除となる恐れがあります。中途解除にならなかったとしても、契約の更新は難しくなる可能性も。派遣社員は有期契約雇用なので、期間満了で契約を修了されやすい側面もあります。「派遣社員とは?正社員との違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説」のコラムで、派遣社員の働き方について詳しく解説していますので、ご一読ください。

入社1ヶ月で仕事をズル休みするのは避けるべき?

勤続年数に関わらず、ズル休みをすること自体おすすめできません。ズル休みは、職場からの信頼を失ったり、処分の対象になったりといったリスクが伴います。このコラム内の「仕事をズル休みする7つのリスク」でズル休みのリスクを解説しているので、チェックしてみてください。また、職場が合わないと感じる場合は、転職を検討する方法もあります。ハタラクティブでは、プロのキャリアアドバイザーが丁寧にヒアリングを行い、あなたの理想の働き方に合う職場選びをサポートするので、ぜひお気軽にご相談ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?

マーケティングアシスタント

東京都

年収 315万円~360万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?

営業

東京都

年収 328万円~374万円

未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集

企画営業職

大阪府

年収 252万円~403万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「お役立ち情報」についての記事一覧

- 「ビジネスマナー」についての記事一覧

- 仕事をズル休みする理由とは?バレるリスクや当日休みたいときの対処法