残業70時間は問題ない?毎月続くと体調に影響がでる可能性も?

残業時間が70時間を超えている方へ。月当たり70時間を超える残業ははたして普通なのでしょうか。このコラムでは、平均的な残業時間をもとに、残業代をもらっていたとしても「月70時間の残業」は普通なのか、続けるとどんな影響が出るのかをまとめました。また、多すぎる残業を減らす方法についても解説。残業時間や勤務環境で悩んでいるなら、参考にしてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

就職でお困りではありませんか?

当てはまるお悩みを1つ選んでください

月70時間がきついと思うのは甘え?平均的な残業時間とは

月70時間の残業がきついと思うのは甘えではありません。70時間以上という状態が平均的でないことは、厚生労働省が毎月実施している「毎月勤労統計調査」からわかります。 「毎月勤労統計調査 令和7年1月分結果速報(p.1)」によると、パートタイム労働者を除く一般労働者の1ヶ月の所定外労働時間、つまり残業時間は12.7時間でした。残業時間が最も多い運輸業や郵便業であっても、残業時間は22.8時間であり、70時間には遠く及びません。他の業種はこれらの残業時間よりも少ないので、残業時間が70時間というのは決して普通ではないことが分かるでしょう。

参照元

厚生労働省

毎月勤労統計調査 令和7年1月分結果速報

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

残業70時間は普通?基本的なルールとは

そもそも残業は「所定時間外労働」と「法定時間外労働」に分類されます。さらに、残業を行うには労使間で「36協定」を締結しないと違法に。ここで、残業に関する基本知識を確認していきましょう。

労働時間の基本

労働時間には、労働基準法で定められている「法定労働時間」と、各企業や事業所で決めている「所定労働時間」があります。ベースとなるのは法定労働時間で、1日に8時間、1週間に40時間が原則。法定労働時間を超えて働くことは禁止されているため、「所定労働時間」は法定労働時間内に収まるはずです。

「所定時間外労働」と「法定時間外労働」

「所定時間外労働」とは、企業や事業所が定める所定労働時間を超えた労働時間のこと。所定労働時間を超えるものの、法定時間外労働にはならない場合は、「法内残業」です。

「法定時間外労働」とは、労働基準法で定められている「1日に8時間、1週間に40時間」を超える残業のこと。所定時間外労働は会社が定める規定率で残業代が支払われるのに対し、法定時間外労働の場合は、割増率(残業代)が法律で定められています。残業代については、「残業手当とは?正しい計算方法や基礎知識をご紹介!」でご確認いただけます。

法定時間外労働には36協定が必須

労働基準法で定められている労働時間を超えて残業を行う場合、36協定を締結する必要があります。正社員であれば「1日8時間、週5日勤務」が基本となるため、残業は必然的に「法定時間外労働」になるでしょう。ただし、実働が7時間の会社もあるため、自分の残業が「所定時間外労働」なのか「法定時間外労働」なのか、36協定の締結はされているかを確認しておきましょう。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

残業に大きく関係する36協定とは

36協定(さぶろくきょうてい)とは、会社が従業員に対して法定労働時間を超えた時間外労働を求める場合に必要とされる労使協定です。会社は労働組合などと署名による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。 従業員に法定労働時間の上限を超えて労働させているにも関わらず、協定を結んでいない、労働基準監督署に届け出ていない場合は6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。

36協定内でも残業時間の上限はある

36協定を結んだからといって、従業員に上限なく残業させても良いということはありません。 36協定を結んでいたとしても、協定で定める範囲を超える時間外労働をさせることはできず、1カ月で45時間、1年間で360時間など対象期間と限度時間が決められています。

| 期間 | 残業の上限 |

|---|---|

| 1週間 | 15時間 |

| 2週間 | 27時間 |

| 4週間 | 43時間 |

| 1ヶ月 | 45時間 |

| 2ヶ月 | 81時間 |

| 3ヶ月 | 120時間 |

| 1年間 | 360時間 |

引用:厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準(p.2)」

1カ月の限度が45時間のため、月70時間の残業はあまりにも多いことが分かります。臨時的に忙しいケースには「特別条件付きの36協定」を結ぶことで、上限を超えた残業が可能。「特別条件付きの36協定」を結んでいれば、法律上1年間に6ヶ月以内であれば月70時間の残業も認められます。 しかし、この制度を悪用する企業も存在するため、注意が必要といえます。36協定については、「36協定と残業時間との関係は?制度について詳しくご紹介!」のコラムでも詳しく解説しています。

参照元

厚生労働省

時間外労働の限度に関する基準

みなし残業があっても残業の上限は変わらない

残業時間70時間という状態は、みなし残業を含めても普通ではありません。

みなし残業とは、毎月一定の残業をすることを見込んで残業代を支払う制度のことです。 たとえば、月給は25万円であるものの、内訳は基本給20万円と残業代25時間分の5万円と決められているとします。すると従業員の残業時間が25時間に満たない場合でも、会社はみなし残業代を含む月給25万円を支払わなければなりません。

一方、従業員が25時間を超える残業をした場合には、追加で残業代が支払われます。 当然ですが、36協定が結ばれていても、1ヶ月あたりの残業時間の上限はみなし残業25時間を含めて45時間。 ただし、企業によってはみなし残業代は月給に含まれているため、やって当然という考えが蔓延していたり、みなし残業以外にもさらに残業をするように圧力がかけられたりする場合もあるのです。

みなし残業代が支払われていても労働基準法における残業時間の上限は変わらないので、正しく運用されているかどうかを自分でチェックしましょう。みなし残業については「みなし残業制度のメリットは?デメリットも把握して損のない働きを目指そう」で詳しく解説しています。

残業70時間の生活とは

残業が70時間になると、プライベートの時間を取ることは極めて難しくなります。1ヶ月あたりの残業時間が70時間ということは、月20日働くと仮定すれば残業時間は平均して毎日3.5時間。19時が定時だとしても終業は22時半です。

帰宅しても自由な時間はほぼなく、食事や入浴を済ませてすぐに就寝しないと翌日の仕事に支障が出るでしょう。 せっかくの休日も体を休めることが最優先となり、プライベートを楽しむ時間がなくなってしまいます。なかには、休日出勤が必要な職場もあるかもしれません。休日出勤を要求された場合、せっかくの休日も減ってしまいます。

このような生活が日常になってしまうと、心身ともに体調を崩してしまう恐れもあるので注意が必要です。

冒頭で使用したデータのように、月の残業が20時間前後の場合は、1日あたり1時間ほどの残業が予想されます。それでも、勤務時間が18時までなら残業をして19時。プライベートの時間はある程度確保できるのではないでしょうか。

残業70時間を続けることで起こる3つのリスク

残業70時間の状態が続くと、まず過労死のリスクが高まります。心身の健康を保つのが難しくなり、日々の業務でも注意力を欠いたり生産性が落ちたりして、思うような結果が出なくなる可能性も考えられます。

1.過労死の危険性がある

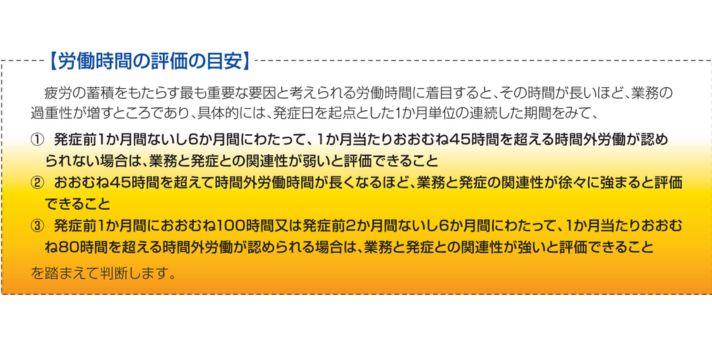

残業が70時間になると、過労死の危険性が強まります。 過労死のラインは1ヶ月の残業時間ではなく、2~6カ月の平均が80時間以上か、1ヶ月の100時間を超える残業。しかし、だからといって70時間の残業が何の影響も及ぼさないわけではありません。 残業時間が増えれば健康が害されるリスクも高まります。労災認定基準では、「週40時間を超える時間外・休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる」とあるため、長時間労働がいかに高リスクか分かるでしょう。

引用:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定(p.8)」

2.プライベートの時間がまったく取れない

残業が70時間かそれ以上になると、プライベートの時間を取り分けることはほとんどできなくなるでしょう。 前述したように、残業が70時間になると毎日帰宅するのは夜遅く、時には深夜近くになることも。仕事から帰ってくると疲れ切っていて、夕食と入浴を済ませたらすぐに就寝という生活になってしまうことが予想されます。休日出勤が必要とされた場合、さらに休む時間はなくなるでしょう。

残業や休日出勤でプライベートの時間が取れないままにしていると、ストレスをため込んだままになり、精神的なバランスを崩す原因になることも。 加えて、残業や休日出勤でプライベートの時間が取れないということは、業務に関する勉強もおろそかになってしまうことを意味しています。

日々の業務に忙殺されてしまい、自分のスキルアップを図ることもできません。結果として、昇進する機会やより大きなプロジェクトを担当する機会を失ってしまう恐れもあるのです。

3.生産性が極端に落ちる

70時間の残業や休日出勤が慢性化している場合、従業員の生産性が極端に落ちると考えられます。 残業が70時間になった場合、リフレッシュする時間はほとんどありません。さらに疲れ切っていると、ささいなストレスが大きな負担になることもあります。残業や休日出勤で体を休める時間が少なくなるため集中力が極端に落ちたり、思考力が下がったりするでしょう。 小さなミスが重なったり、作業効率が悪くなったりすると、仕事へのやる気も失われてしまいかねません。

残業や休日出勤で仕事の効率が悪くなると、さらに残業が増えるという悪循環に陥る恐れもあります。「働きすぎるとどうなる?過労のサイン6つと対処法を解説」では、働きすぎによる過労のサインについて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

残業を70時間にしないための対処法

残業時間を減らすには、仕事を効率化したり環境を整えたりするのが効果的。残業が70時間になってしまうと、仕事や生活にさまざまな支障が生じるため、すぐに対策を講じる必要があります。仕事を長く続け、自分の心身の健康を守るためにも残業を減らすための対処法を見ていきましょう。

残業を減らすための対処法

- 仕事を効率化する

- 労働環境を整える

- 労働基準監督署に通報する

1.仕事を効率化する

担当している仕事の量が多くて残業が増えているのであれば、仕事を効率化しましょう。自動化できるものを自動化する、自分のなかで仕事のルーティンを作る、よく使用するものは雛形を作るなど。今まで時間をかけていた仕事をより素早く終わらせることができる場合もあります。ただし、仕事を効率化して残業時間を減らした場合、さらに仕事を任される恐れもあるので注意しましょう。

ときには仕事を断ることも必要

抱える仕事があまりにも多いなど、これ以上自分で担当しきれないと判断したら、ときには仕事を断ることも大切です。自分が無理なくできる範囲の業務に限定すれば、ストレスや残業を最小限に抑えることができます。2.労働環境を整える

仕事の効率化のほかにも、労働環境を整えることで残業時間や休日出勤を減らすこともできます。一口に「労働環境」といっても、デスク周りの整理整頓など個人的な部分から、人員配置など全体に関わる部分まで幅広いのが特徴。 まずは取り組みやすいデスク周りの整理整頓から始めてみましょう。どこに何があるかを決め、必要以上にモノは置かない。乱雑な環境で業務に取り組んでも、気が散ったり探しものをしたりで集中できません。

同じように、社内の資料室や備品周りなども整理整頓するのがおすすめです。 長時間残業の要因が人員不足の可能性もあるので、上司に相談するのもいいでしょう。社員1人に業務が集中していないか、業務が滞りなく進んでいるかを確認するのも役職者の仕事です。現状を詳しく伝えて、具体的な解決策を提案してみてはいかがでしょうか。残業しない働き方を目指したい人は「残業しない人になろう!働き方のコツをご紹介します」のコラムもご一読ください。

3.労働基準監督署に通報する

もし慢性的に月45時間以上の残業が続いているのであれば、労働基準監督署に通報して状況を改善することも可能です。 たとえ労使間で36協定が結ばれていたとしても、慢性的に45時間以上の残業が続いている場合は労働基準法違反の疑いが強く、36協定が結ばれていない、年間の残業時間が360時間を超えているなどのケースは明らかに労働基準法違反です。

労働基準監督署へは匿名で通報することができ、問題があることがわかれば企業に指導や改善命令が出されます。労働基準監督署の指導が入れば、状況が劇的に改善することもあるでしょう。

ただし、労働基準監督署は多くの案件を抱えており、ただ通報するだけでは問題をチェックしてもらえないこともあります。タイムカードなど、残業の実態が客観的に証明できるものを証拠として集めておきましょう。労働基準監督署の利用の流れや相談方法を詳しく解説している「労働基準監督署に相談できる内容は?利用の流れや注意点も解説」も参考にご覧ください。

転職活動をして職場環境を変えるのも手

いろいろ試した結果、状況が改善しないと判断できるのであれば転職活動をするのも一つの手です。ただし、残業時間を理由に転職活動をするなら、転職候補先の人員や業務配分、労務管理といった点をよく調べましょう。

業務内容や企業規模に対してあまりにも人員が少ない場合は、1人あたりの業務量が多い可能性が考えられます。ギリギリの人数で会社を回しているため、休日が少ないなど労働管理が不十分であることも。また、仕事や残業に対する意識についても調べておくと安心です。

業務時間に関わらず業績など結果を重視する会社は、残業も頻繁にあると予測できます。 長時間の残業が慢性化しているにも関わらず問題視していない、特に対策を講じていない場合は、重要員に対する意識の低さからほかの問題を抱えている可能性が高め。

なかには、「残業は当たり前」「役職が上の人が帰らないと終業にならない」といった暗黙のルールを設けている会社もあるようです。 入社前に社内の雰囲気や勤務状況を確認するのは難しいですが、入社してから後悔したり、短期間でまた転職となったりしないように、事前に細かく確認しておくことが大切です。残業の少ない企業に転職したい方はぜひ私たちハタラクティブにご相談くださいね。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

ホワイト企業への転職なら転職エージェントの利用がおすすめ

「長時間残業の無い、ホワイト企業に転職したい」という人は、転職エージェントを活用した転職活動がおすすめです。転職エージェントを利用することで、企業選びから面接対策、内定獲得まで一貫したサポートを受けられます。また、自己分析のサポートも受けられるため、どんな仕事に向いているのか分からないという人も、転職先のミスマッチを最大限防ぐことができるでしょう。

仕事の悩みがあるにも関わらず、誰に相談して良いか分からない、転職活動したいけれど何から始めればよいか教えてほしいという場合は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。 ハタラクティブでは、ご紹介する会社すべてに事前訪問を実施しています。スタッフが実際に会社を訪れて、勤務環境や残業実態、人間関係といった外からは分かりづらい情報を確認しているのが特徴。

納得した状態で応募できるので、安心して転職活動が行えますし、入社後の不安も少なくなるでしょう。勤務環境を改善したいなど、目的をぜひお知らせください。専任アドバイザーが転職活動をお手伝いいたします。

残業が70時間を超える人のお悩みQ&A

ここでは、残業が70時間を超える人が抱えるよくあるお悩みをQ&A方式でまとめました。

残業70時間は普通ですか?

月の残業70時間を超えることが慢性化しているのは、普通の状態とはいえません。このコラムの「月の70時間は普通?平均的な残業時間とは?」で説明しているとおり、残業の多い業界であっても70時間を遥かに下回る時間が平均となっているためです。突発的なトラブル対応や繁忙期ならまだしも、月70時間の残業が頻繫にあるのは早急に業務量の見直しが必要なレベルでしょう。

残業が月70時間以上続くとどうなる?

残業70時間の状態が続くとワークライフバランスが崩れるだけでなく、健康を害するリスクが高まります。家と自宅の往復となり、家族や友人とゆっくりしたりリフレッシュしたりする時間もほとんどないでしょう。残業が多い人の生活については「残業40時間はありえない?ホワイトな働き方のコツやきついときの対処法」もご覧ください。

残業が月70時間がきついのは甘えですか?

残業70時間の状態がきついのは甘えではありません。なぜなら、平均を遥かに超える残業時間であり、明らかに働きすぎの状態だからです。早急に状況を変える必要がありますが、残業するのが当たり前の空気になっている場合は難しい可能性があります。そのような場合は、転職を検討してみるのも一つの方法でしょう。

ハタラクティブは、専任アドバイザーが転職活動をお手伝いいたします。そのため、「残業時間の少ない会社に行きたい」などの目的を叶えることも可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?

マーケティングアシスタント

東京都

年収 315万円~360万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?

営業

東京都

年収 328万円~374万円

未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集

企画営業職

大阪府

年収 252万円~403万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「お悩み」についての記事一覧

- 「仕事の悩み」についての記事一覧

- 「労働環境の悩み」についての記事一覧

- 残業70時間は問題ない?毎月続くと体調に影響がでる可能性も?