慶弔休暇とは?給料はもらえるの?取得できる日数や条件を詳しく解説

更新日

公開日

慶弔休暇とは、祝いごとやお悔みごとなどの際に取得できる特別休暇のこと

慶弔休暇とは、従業員が取得できる特別休暇の一つです。結婚やお悔みごとの際に取得できると知っているものの、条件やルールなどは知らないという人も多いでしょう。このコラムでは、慶弔休暇の内容について詳しく解説します。「どんな理由で取得できるの?」「休める日数は?」「有給?それとも無給になるの?」といった疑問にもお答えしました。慶弔休暇をスムーズに取得するためにも、ぜひ参考にしてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

厚生労働省

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

慶弔休暇とは

慶弔休暇とは、従業員が会社で取得できる特別休暇の一つ。本人や家族が結婚や出産をしたとき、親戚関係にある人が亡くなったときに利用できる制度です。

慶弔休暇は「けいちょうきゅうか」と読みます。慶弔とは、人生における祝いごとを指す「慶事(けいじ)」と、お悔みごとを指す「弔事(ちょうじ)」の総称です。

結婚休暇や忌引き休暇といった名前で導入している会社もあるので、就業規則にどのように明記されているか確認してみましょう。

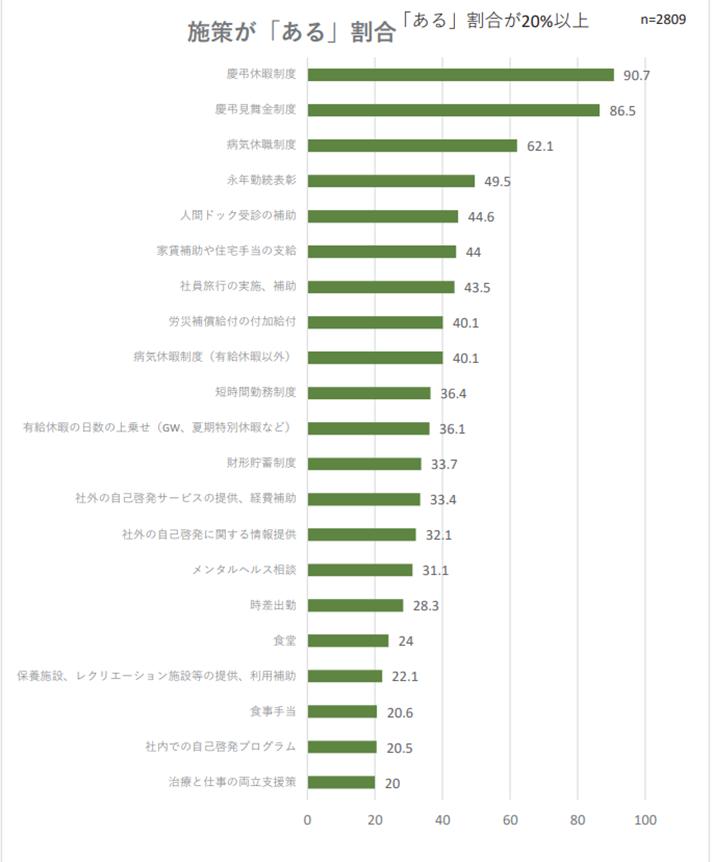

多くの会社で慶弔休暇の制度を設けている

また、従業員が特に必要だと考える制度として回答が多かったのが「人間ドック受診の補助(21.8%)」、次に「慶弔休暇制度(20.0%)」でした。

これらの結果から、慶弔休暇は多くの会社で導入されており、社員からのニーズも高いことが分かるでしょう。ただし、前述したとおり法で導入が義務付けられていないため、なかには慶弔休暇がない会社もあります。

慶弔休暇と忌引きとの違い

「忌引き(きびき)」とは家族・親族に不幸があったとき、通夜や葬儀に参列するために休むことを指します。慶弔休暇には慶事と弔事の両方が含まれるのに対し、忌引きの対象となるのは弔事のみです。混同されがちですが、休暇の対象となるものに違いがあります。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

慶弔休暇は法定外休暇

会社で取得できる休暇には「法定休暇」と「法定外休暇」があり、慶弔休暇は後者に該当します。

法定休暇を利用する際は会社に休む理由を申告する必要がなく、原則として雇用主は休暇の取得を拒むことはできません。

法定外休暇とは会社が独自に設けている休暇で、法律では定められていません。慶弔休暇のほか、バースデー休暇やリフレッシュ休暇などが代表的な例です。

法定外休暇を会社が導入する主な目的は、従業員のワークライフバランスを実現させ、モチベーションや離職率の低下を防ぐこと。

休暇制度以外にも、家賃手当や育児手当といった法定外の福利厚生を導入している会社があります。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

慶弔休暇の取得方法

会社側は、慶弔休暇を設定する場合は取得方法や申請方法について、就業規則に明記しなければなりません。一方、従業員側は慶弔休暇を申請する際、以下の情報を求められます。

・申請者名

・申請希望日

・申請理由(弔事は個人の名前や葬儀の日程等も)

・連絡先

提出する書類は、葬儀・通夜の参列者へのお礼状である会葬礼状のほか、小規模な葬儀であれば死亡診断書や火葬許可証のコピーが求められることも。結婚や出産といった出来事であれば前もって申請ができますが、身内の不幸は急に起こります。そのため、弔事の休暇に対しては取得前に連絡のみしておいて、後日申請できる場合もあるようです。

また、お悔やみの弔電を送る目的で、会社から故人の名前や葬儀の場所などを詳しく聞かれる可能性も。申請方法や取得方法は会社によって異なるため、取得を考えている方は事前に確認しておきましょう。

慶弔休暇の取得条件と日数

慶弔休暇は会社が独自に定める制度で、「何日取得可能か」「何親等から取得できるか」といった利用する際のルールも会社によって異なります。慶弔休暇の一般的な取得条件と日数は、以下のとおりです。

慶弔の理由が結婚や出産の場合

従業員本人かその子どもが結婚するときと、従業員の配偶者が出産するときは、慶弔休暇を取得できます。一般的な取得日数は以下のとおりです。

・従業員本人が結婚:5日

・従業員の子どもが結婚:2日

・従業員の配偶者が出産:2日

従業員本人が結婚する場合は、長く休める傾向にあります。連休や有給を利用して、挙式や新婚旅行をする人もいるでしょう。

慶弔休暇の理由がお悔みごとの場合

弔事が理由の場合は、死亡した人との関係性により取得日数が異なります。一般的な例は以下のとおりです。

・0親等(配偶者)が死亡:5~10日

・1親等(父母や子ども、配偶者の両親)が死亡:5~7日

・2親等(祖父母や兄弟姉妹)が死亡:2~3日

・3親等以上(曾祖父母や伯叔父母、甥姪)が死亡:1日

親戚関係の遠近を表す「親等」の数字が低いほど、休暇日数が多い傾向にあります。なかには、3親等以上の死亡に対して休暇を付与しない会社もあるようです。従業員本人が喪主を務める場合や、遠方の葬儀に出席する場合は、日数が加算されることもあるので、上司に相談してみましょう。

慶弔休暇は有給になる?無給になる?

慶弔休暇が有給休暇の対象になるかどうかは、会社ごとに異なります。前述したように、慶弔休暇は法定外休暇に該当するため、無給と定めていても会社は違法になりません。

なお、福利厚生として慶弔休暇が存在しているにもかかわらず無給の場合、「慶弔休暇の申請は不要では」と考える方もいるでしょう。

しかし、慶弔休暇を申請することで「欠勤」にはならないため、人事評価への影響を抑えられます。また、給与は発生しないものの、お祝い金や弔慰金といった「慶弔見舞金」が支払われることもあるので、就業規則で定められている場合は無給であっても申請するのがおすすめです。

もし慶弔休暇が存在しない場合は、欠勤となるため有給休暇を申請するのも一つの方法でしょう。

慶弔休暇はいつから取れる?

慶事では「入籍日から1年以内」「結婚式から3ヶ月以内」、弔事では「通夜の日から取得可能」など、慶弔休暇をいつから取れるかは会社で異なります。利用する際は会社に事前申請が必要なこともあるので、前述したとおり詳細については、会社の就業規則や労働条件通知書などで確認しましょう。

会社を休むときは早めの連絡を心がける

会社を休む際は、理由に関わらず休むことが分かった時点で連絡するのが社会人としてのマナーです。弔事は急に決まるので仕方ありませんが、慶事は事前に分かることも多いので、周りの人に迷惑をかけないよう早めに伝えましょう。

ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

まとめ

慶弔休暇は、いざというときにあると便利な制度です。しかし、なかには慶弔休暇がなく、法で定められている有給休暇の取得さえままならない会社もあります。現在の待遇や環境に不満がある方は、働き方を見直すことも検討しましょう。

転職活動がうまくいくか不安でなかなか行動に移せないという方は、ハタラクティブにおまかせください。ハタラクティブは20代の若者に特化した就職エージェントです。さまざまな業界・職種の求人をご紹介しています。就活アドバイザーがカウンセリングし、あなたに合った職場が見つかるようにサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。

慶弔休暇に関するQ&A

ここでは、慶弔休暇の取得に関するよくある疑問にQ&A形式でお答えします。

会社が定める規定の範囲内であれば、慶弔休暇を利用して新婚旅行に行くことは可能です。たとえば、5日取得できるのであれば、前後の土日を含め最大9日間休んで新婚旅行にも行けるでしょう。また、慶弔休暇の取得期限内であれば、5日のうち1日を結婚式に利用し、残りの4日分を別のタイミングで取得できる場合もあります。

喪主を務める場合、慶弔休暇の対象となるかどうかは死亡した人との続柄によって変わります。0〜3親等の人の喪主を務める場合、会社によっては通常の慶弔休暇の日数より多く取得できることもあるでしょう。ただし、死亡した人と親戚関係でなければ、喪主であっても取れないことも。その場合は、上司に相談して有給休暇を利用する方法もあります。

慶弔休暇は法定外休暇のため、取らなくても問題ありません。ただし、慶事や弔事が理由で会社を休む場合は、慶弔休暇を利用することをおすすめします。取得することで、休む際に職場の人から理解を得やすくなるからです。また、慶弔休暇を有給扱いにしている会社で制度を利用せずに休むと、欠勤扱いになる可能性があります。

慶弔休暇を取る際はできるだけ早く連絡し、口頭とメールの両方で伝えることが大切です。可能な場合は、まず上司に直接事情を伝えて了承を得ましょう。その後、メールで詳細を送り、書面に残します。メールには、慶弔の内容、結婚する人や亡くなった人との続柄、休暇の取得日、休暇中の連絡先を記載しましょう。