失業したらやることは?年金・保険の手続き・失業保険の受給手順も解説

更新日

公開日

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

失業したらやることは「健康保険」「年金」「税金」に関する手続き

失業後はやることが多いだけでなく不慣れな手続きを行う必要があり、不安を感じやすいもの。「失業したらやることが分からない」という不安を解消するには、制度の種類や必要な手続きの流れを理解しておくことが大切です。

このコラムでは、失業したらやることを優先度の高い順にご紹介します。また、雇用保険の条件や退職後の税金の納め方などもまとめました。このコラムで失業後に向けて知っておきたい制度や必要書類について知識を身に付け、スムーズに手続きができるように備えましょう。

失業したらやることとは

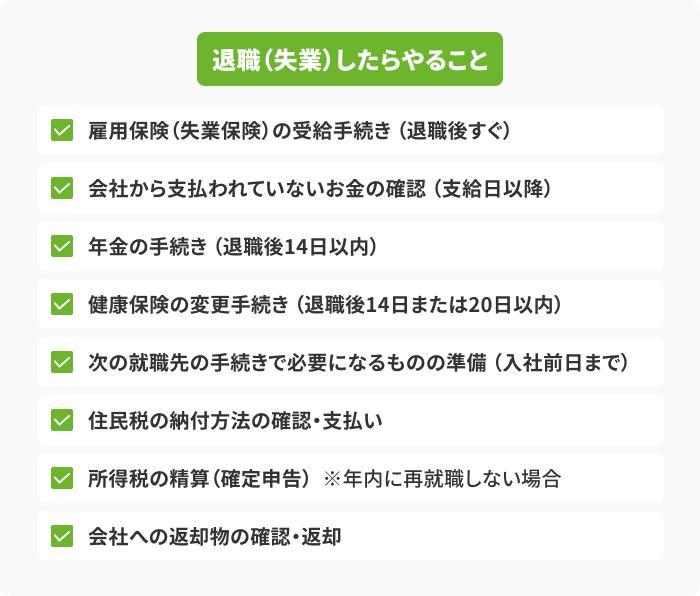

失業したら、雇用保険や健康保険、年金などの手続きをする必要があります。手続きには期限があるので、順番を考えてスムーズに進めましょう。また、離職票の発行依頼など、在職中から準備した方が良い内容もあるので参考にしてみてください。

この項では、失業したらやることの概要や手順を、優先順位が高い順に詳しくまとめました。

失業した場合、どのような手続きをする必要がありますか?注意点も教えてください

失業した場合には、再就職の準備に加えて保険や年金などさまざまな手続きを速やかに行いましょう。

失業後の手続きについては、その多くに期限が定められています。たとえば、健康保険であれば原則として、14日以内に国民健康保険に切り替えなくてはなりません。ただし、在職時の健康保険を任意継続することも可能です。この場合には、20日以内の手続きが求められます。自分で健康保険に加入しないのであれば、家族の扶養に入る手も。なお、この場合には年収要件等があるため、無条件で認められるわけではないことに注意しましょう。

また、失業後は国民年金への加入手続きも必要となり、保険料も納めなくてはなりません。ただし、保険料は免除や猶予の制度があるため、支払いが厳しい場合には自治体に問い合わせましょう。

失業後すぐに再就職しない場合には、失業手当の手続きも行います。手続きで必要となるため、在籍していた企業に離職票の発行を依頼しておきましょう。もし発行してくれない場合には、ハローワークに退職証明書等を提示することで仮手続きが可能となる場合もあります。

雇用保険(失業保険)の受給手続き(退職後すぐ)

失業したらやることの筆頭として、なるべく早くハローワークに行き、雇用保険の受給手続きを行うことが挙げられます。ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」によると、手続きに必要な持ち物は以下のとおりです。

・雇用保険被保険者離職票ー1、雇用保険被保険者離職票ー2

・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票など)

・身元確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)

・写真2枚(縦3.0cm×横2.4cmの正面上半身を撮影したもの)

※ マイナンバーカードを提示することで省略が可能

・印鑑

・本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード

上記の書類を提出すると、受給資格があるかを判断されます。受給資格が決定されたら「雇用保険受給者初回説明会」に出席し、雇用保険の受給に関する説明を受けましょう。

その後は給付制限期間を経て基本手当(失業手当)の支給が始まるものの、継続して受給するには4週に1回失業の認定を受ける必要があります。失業認定日までに2回以上の求職活動の実績をつくり、「働く意思があるものの就職できない状態である」ことを証明することが必要です。

離職票をはじめとする、会社から退職時に受け取る書類については、次の項で詳しく解説しています。ぜひ読み進めてみてください。

公務員は雇用保険の基本手当をもらえないって本当?

公務員は、雇用保険の基本手当を受給できません。雇用保険法第六条により、雇用保険の適用対象外であると定められているためです。

ただし、公務員は雇用保険の基本手当の代わりに「退職手当」を受給できます。「退職手当」を受給するためには、退職票をハローワークに提出し、失業認定を受ける必要があります。

会社から支払われていないお金の確認(支給日以降)

失業したら、残業代や退職金などが会社から支払われているかどうかも確認しましょう。支給日が過ぎても振り込まれていなかった場合は、人事部や総務部など会社の担当部署にメールや電話で問い合わせます。

問い合わせるときは会社側のミスだと決めつけたり急かしたりせず、確認してほしいことを丁重に伝えましょう。労働基準法第23条で「労働者の請求があった場合、7日以内に賃金を振り込まなければいけない」と定められているため、手続きのミスや確認漏れなどだった場合はすぐに対応してくれます。

確認してから7日を過ぎても残業代や退職金が支払われない場合、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士などに相談した方が良い場合も。勤務時間が分かるタイムカードや出勤簿、退職金の支払い対象であることを証明する雇用契約書や就業規則など未払いの証拠を用意し、専門家の指示を仰ぎましょう。

ただし、会社によって退職金を支給するまでの期間は異なり、退職後1~2カ月経ってから振り込まれる場合もあります。「いつ給与や退職金が支払われるのだろう」という不安を解消するためにも、支給日について就業規則を確認したり担当部署に質問したりしておくと安心です。

退職理由に納得していない場合はどうする?

退職理由に納得がいかず、正当な理由がないのに会社を辞めさせられたと感じる場合は、解雇理由証明書の交付を求めましょう。会社が応じなかった場合は、労働組合や労働基準監督署といった専門的な機関に相談するのも手です。

年金の手続き(退職後14日以内)

年金の手続きも、失業したらやることの一つです。転職先が決まっていない場合は、退職後14日以内に国民年金保険へ切り替えるか、もしくは家族の扶養に入る手続きを行います。

国民年金に加入する場合

国民年金保険に加入する場合は、住んでいる地域の年金窓口で手続きをしましょう。日本年金機構の「国民年金に加入するための手続き」によると、必要書類は以下のとおりです。

- ・基礎年金番号通知書または年金手帳

- ・加入していた被用者年金制度の資格喪失日を証明できる書類(離職票など)

基礎年金番号通知書または年金手帳は、入社時に会社に預けた場合は退職時に返却されます。次の項で詳しく紹介しているので、併せてご確認ください。

また、窓口では本人確認のため、身分証明書の提示を求められます。運転免許証やマイナンバーカードなどを持参しましょう。

家族の扶養に入る場合

- ・被扶養者の戸籍謄(抄)本あるいは住民票の写し

- ・収入要件のための確認書類(退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し)

戸籍謄本や住民票の写しは、住んでいる地域の役所で発行してもらえます。マイナンバーカードがあれば、コンビニのコピー機で手に入れることも可能です。

上記の書類以外に、傷病手当金や出産手当金、失業保険などを受給していて非課税対象となる収入がある場合は、受給金額の分かる通知書のコピーを提出する必要があります。また、別居家族から仕送りを受けている場合は仕送り額が分かる通帳のコピー、内縁関係にある相手の扶養に入る場合は内縁関係にある両人の戸籍謄本など、別途書類が必要です。

ただし、家族の扶養に入るためには、「年収が130万円未満」「被保険者により生計を維持されている」などの要件を満たす必要があります。各種手当の支給額や仕送り額による収入が要件を上回ると、扶養に入れない場合があるため注意が必要です。

健康保険の変更手続き(退職後14日または20日以内)

失業したら、健康保険の変更手続きを行う必要があります。以下で3つの方法を紹介するので、参考にしてみてください。

国民健康保険に加入する

国民健康保険に加入する場合は、居住地を管轄する役所の健康保険窓口で手続きを行います。健康保険資格喪失証明書や前年の所得金額が分かる書類の提出を求められることがあるため、事前に自治体のホームページや窓口で確認し、必要なものをそろえておきましょう。

そのほか、印鑑やキャッシュカードが必要な場合もあります。

任意継続被保険者制度を利用する

任意継続被保険者制度とは、会社で加入していた健康保険を、失業後も最大2年間継続できる制度のこと。退職後20日以内に、健康保険協会や組合へ申請します。

- ・任意継続被保険者資格取得申出書

- ・退職日の確認ができる書類(任意)

- ・口座振替依頼書(口座振替による保険料の納付を希望する場合)

- ・本人確認書類貼付台紙(被保険者のマイナンバーを申出書に記載した場合)

協会けんぽの場合は、居住地を管轄している支部に郵送するか、窓口に持参して提出します。ただし、協会や組合によって必要書類や提出方法が異なる可能性があるため、退職する前に会社の加入している協会や組合に確認を取っておくのがおすすめです。

家族の扶養に入る

ただし、全国健康保険協会以外の協会や組合に加入している場合は、家族の勤め先に問い合わせ、必要な手続きを確認しましょう。

また、前述のとおり、扶養に入るには年収の条件があります。ある程度の収入があり扶養に入れない場合は、国民健康保険へ切り替えるか、任意継続をすることになるでしょう。家族の扶養に加入できるか分からない場合は、健康保険協会や会社に問い合わせてみることをおすすめします。

次の就職先の手続きで必要になるものの準備(入社前日まで)

転職が決まった場合は、必要な手続きの準備もしておきましょう。転職すると、厚生年金や転職先が加入している健康保険に切り替える必要があります。会社側から年金手帳や基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者証などの提出を求められるので、手元にあるか確認しておきましょう。

また、会社や仕事内容によっては、業務に必要な資格や免許の証明書や前職の退職証明書が必要になる場合も。転職先が決まったら、できるだけ早いタイミングで必要書類や提出方法を質問しておくと安心です。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

退職後に市役所/ハローワークで行う手続き一覧

この項では、退職後に区役所・市役所やハローワークで行う手続きを一覧にまとめました。退職を決めてからの時系列でまとめているので、失業したらやることを計画的に把握するための参考にしてみてください。

| 時期 | やること | 窓口 |

|---|

| 退職前〜退職日当日まで | 離職票の発行を依頼する | 就業中の会社 |

|---|

| 退職日の翌日〜14日以内 | 国民健康保険に切替(※1)

国民年金に切替 | 区役所・市役所 |

|---|

| 離職票が届き次第すぐ | 雇用保険(失業保険)の受給手続き | ハローワーク |

|---|

| 失業手当受給中 | 4週に1回、失業認定を受ける | ハローワーク |

|---|

| 退職後1~2カ月 | 住民税の納付書が届くので、普通徴収で支払い(※2) | 市役所から通知 |

|---|

| 再就職が決まったら | 再就職手当の申請(該当者) | ハローワーク |

|---|

※1:加入中の健康保険を最大2年まで任意継続することもできます。

※2:退職前の最後の給与から当該年度の住民税をまとめて天引きしてもらうこともできます。

上記に加えて、退職前に年末調整ができていない方は、翌年2〜3月に確定申告を行う必要があります。確定申告の窓口は税務署ですが、「e-Tax」を利用すればオンラインで申請が可能です。

市役所関連の手続きを先に済ませることが重要

退職後、速やかに行うべき手続きは健康保険と年金の切り替えです。どちらも退職の翌日から14日以内と期限が決まっているので、失業したら早めに自治体の窓口へ行きましょう。

雇用保険(失業保険)の申請も早めに行うのがおすすめですが、まずは健康保険と年金の手続きを済ませることが重要です。雇用保険(失業保険)の申請に必要な離職票は、届くまでに2週間程度かかる場合があるので、待っている間に自治体の窓口へ行くのが望ましいでしょう。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

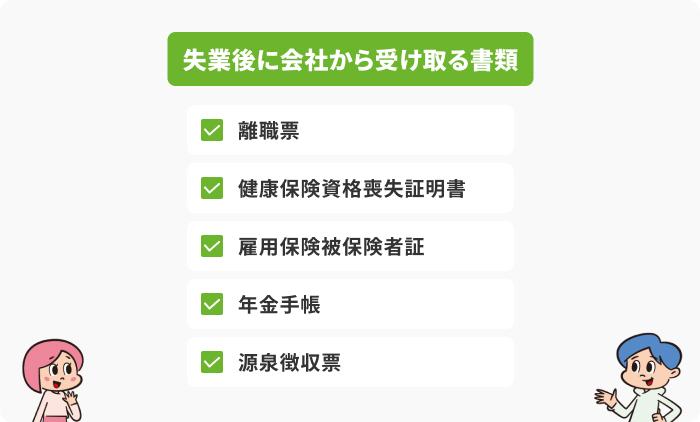

失業したら会社から受け取る5つの書類

ここでは、失業時に会社から受け取る書類を5つご紹介します。書類は失業保険の申請や保険証の切り替え時に使用したり、転職先に提出したりします。失業後の手続きをスムーズに進めるためにも、下記で1つずつ確認してみてください。

失業しました。どのような手続きをすればよいでしょうか?また、会社からどの書類を受け取ればよいでしょうか?

主に健康保険資格喪失証明書・年金手帳・離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票の5点を受け取ります

あなたが退職する際に、会社はさまざまな手続きをします。退職する際の主な手続きと会社から受け取る書類について、以下で確認しておきましょう。

■健康保険保険資格喪失証明書

会社は、協会けんぽまたは健康保険組合に資格喪失届を提出します。あなたは、健康保険資格喪失証明書を受け取りましょう。ただし、受け取りまで日にちが掛かる場合があります。また、会社から発行されない場合は、ご自身で加入していた協会けんぽ、または健康保険組合にて発行手続きを行いましょう。

保険証は原則として退職日に返却します。保険証は退職日まで有効です。

■年金手帳

会社に預けている場合は、退職時に返却されます。

■離職票・雇用保険保険被保険者証

会社がハローワークに提出する「離職票(離職証明書)」は、離職前に退職者本人が内容を確認して署名します。確認前から名前が書かれているならば、証明書を書き直してもらいましょう。

離職票(離職証明書)には離職理由が書かれているので、必ず確認してください。記載内容が実状と異なる場合(会社の責任で退職する際に自己都合と記載されているなど)には、会社に認識の相違があることを伝えましょう。それでも会社が離職理由を変更しない場合は、ハローワークの窓口に相談してください。離職理由により、失業手当の給付日数や支給されるまでの期間に影響があります。なお、離職票と雇用保険被保険者証は、会社から交付されます。

■源泉徴収票

退職前に会社に発行を依頼し、受け取りましょう。

1.離職票

離職票は、退職後にハローワークで雇用保険を受給手続きをするために必要な書類です。離職日や離職理由、前職の賃金といった、雇用保険の受給額に関わる内容が記載されています。

内容に誤りがあると基本手当の受給額や期間に影響が生じる場合があるため、離職票を受け取ったら離職日や離職理由などに間違いがないか確認しましょう。

2.健康保険資格喪失証明書

健康保険資格喪失証明書は、健康保険を切り替える際に必要な書類です。会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、忘れずに受け取りましょう。

3.雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していたことを証明する書類です。在職中に会社側が管理していた場合は、退職時に返却されます。万が一紛失してしまった場合は、ハローワークで再発行してもらうことも可能です。

4.年金手帳

再就職の際、年金手帳に記載されている「基礎年金番号」が必要です。年金手帳が会社で保管されている場合は、退職日までに必ず受け取りましょう。

ただし、日本年金機構の「基礎年金番号通知書の再交付を受けようとするとき」によると、2022年3月をもって年金手帳の発行は廃止されています。2022年4月以降に就職したり、年金手帳を紛失して再発行した方は、基礎年金番号通知書を提出しましょう。

5.源泉徴収票

源泉徴収票は、転職先で年末調整を行う場合や、自分で確定申告する際に必要です。源泉徴収票の発行は通常12月ですが、年度の途中で退職する場合は、退職日から約1カ月以内に受け取れます。

会社に返し忘れているものがないかもチェック!

失業したら、会社に返却し忘れているものがないかも確認しましょう。たとえば、健康保険証や社用の携帯電話、ロッカーのカギなどが挙げられます。

会社から支給された健康保険証は、会社に在籍している間だけ使用できるものです。退職日の翌日以降は使用できません。退職後に誤って健康保険証を使用した場合は、差額の医療費を健康保険協会などへ支払う必要があるので、必ず返すようにしましょう。

また、社用の携帯電話やPCなども返却する義務があります。万が一紛失してしまった場合は、最悪の場合損害賠償を請求される可能性があります。退職後のトラブルを避けるためにも、会社の備品は余裕をもって返却しましょう。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

失業者が雇用保険(失業保険)を受け取るために知っておきたいこと

ここでは、雇用保険の受給条件や受給額、受給期間など、失業保険を受給するうえで知っておきたいことを紹介します。これまで雇用保険を活用する機会がなかった場合、失業保険を受給しようとしたときに戸惑ってしまうこともあるでしょう。

この項で受給のために必要な知識を身に付け、スムーズに手続きを進められるように準備しておきましょう。

正社員として勤めていた場合であれば、通常雇用保険に加入しています。そして、原則として1年以上勤務したうえでの失業であれば、失業手当(基本手当)が受給可能です。ただし、倒産等を理由とする失業では、6カ月以上勤務していれば失業手当が受給可能となります。なお、これらの期間は失業手当を受給するとリセットされますが、再就職後にまた1年(または6カ月)勤務した後に失業すれば、再度失業手当が受給可能です。

失業手当の額は、失業前の賃金の額を基準として決定されます。ただし、全額支給されるわけではなく、失業前の賃金額を基準とした賃金日額の50〜80%が1日当たりの支給額です。また、失業手当の支給日数は、会社都合の退職の方が有利となるため、もし会社都合の退職にも関わらず、自己都合の退職となっていた場合にはハローワークに訂正を求めましょう。

受給条件

ハローワークインターネットサービスの「受給要件」によると、雇用保険を受給するには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

1.ハローワークで求職の申し込みをしていること

ハローワークで求職の申し込みを行わないと、雇用保険(失業保険)の手続きは行えません。求職の申し込みとは、ハローワークで求職活動を行うための利用登録のようなものです。仮登録であればハローワークインターネットサービスの「求職者マイページアカウント登録」からでも行えますが、手続きを完了するためには窓口に行く必要があります。

手続きができるのは、居住地を管轄するハローワークです。厚生労働省の「全国のハローワークの所在案内」から都道府県ごとのハローワークの情報を確認できるので、事前に確認しておきましょう。

また、ハローワークは施設ごとに開庁時間が異なるほか、手続きにも一定の時間が掛かることが予想されます。そのため、開庁時間を調べたうえで、時間に余裕をもって行くのがおすすめです。

2.失業状態であること

失業状態であることが、雇用保険を受給するための条件の一つです。失業状態とは、「就職する意思や能力があり、積極的に求職活動を行っているにも関わらず就職できていない状態」を指します。

ハローワークインターネットサービスの「基本手当とは…」にあるように、雇用保険の基本手当とは、「雇用保険の被保険者の方が(中略)失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職」することを目的に支給されるものです。病気や怪我、家庭の事情などですぐに働けない場合は、受給対象外となるため注意しましょう。

3.雇用保険加入期間を満たしていること

雇用保険の加入期間が退職日以前の2年間で通算12カ月以上あることも、雇用保険の受給条件の一つです。ただし、病気や出産などのやむを得ない事情や、倒産や解雇などの会社都合によって退職した場合は、退職日以前の1年間で通算6カ月以上の雇用保険加入期間があれば受給できます。

受給額

ハローワークインターネットサービスの「受給期間」によると、雇用保険の1日当たりの受給額は「基本手当日額」といい、退職日の直前6カ月の合計賃金(ボーナスを除く)を180で割って算出した「賃金日額」をもとに決められます。

ここでは、離職時の年齢が29歳までの場合と30〜44歳の場合に分けて、2025年2月現在の基本手当日額の求め方をまとめました。

離職時の年齢が29歳以下の場合

| 賃金日額 | 納付率 | 基本手当日額 |

|---|

| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411~4,271円 |

|---|

| 5,340円以上13,140円以下 | 80~50% | 4,272~6,570円 |

|---|

| 13,140円超14,510円以下 | 50% | 6,570~7,255円 |

|---|

| 14,510円(上限額)超 | ー | 7,255円(上限額) |

|---|

上記より、賃金日額が高いほど納付率は低くなることが分かるでしょう。また、上限を超えると賃金日額を問わず7,255円が基本手当日額となります。

離職時の年齢が30~44歳の場合

| 賃金日額 | 納付率 | 基本手当日額 |

|---|

| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411~4,271円 |

|---|

| 5,340円以上13,140円以下 | 80~50% | 4,272~6,570円 |

|---|

| 13,140円超14,510円以下 | 50% | 6,570~8,055円 |

|---|

| 14,510円(上限額)超 | ー | 8,055円(上限額) |

|---|

29歳までと30〜44歳までの基本手当日額の求め方は、ほとんど変わりません。ただし、30〜44歳までの場合は、基本手当日額の上限額が8,055円に。前職である程度の収入を得ていた場合、29歳までと比べて支給額が増える可能性があります。

賃金日額は定期的に変更されます。そのため、こまめにチェックしておくと安心です。

受給期間

雇用保険の受給期間は、年齢や退職理由、雇用保険の加入期間によって異なります。

一般の離職者の給付日数

一般の離職者の場合、給付日数は被保険者期間に伴って以下のように推移します。

| 被保険者期間 | 給付日数 |

|---|

| 10年未満 | 90日 |

|---|

| 10年以上20年未満 | 120日 |

|---|

| 20年以上 | 150日 |

|---|

一般の離職者とは、スキルアップや待遇改善などを目的として自己都合退職した人のこと。上記の規定に沿って雇用保険が支給されます。

就職困難者の給付日数

就職困難者と認められた方は、年齢と被保険者期間によって給付日数が異なります。

| 被保険者期間\離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上 |

|---|

| ~44歳 | 150日 | 300日 |

|---|

| 45~64歳 | 150日 | 360日 |

|---|

就職困難者とは、「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」「刑法等の規定により保護観察に付された方」「社会的事情により就職が著しく阻害されている方」が該当します。

倒産・解雇による特定受給者の給付日数

倒産や自身に責任のない理由での解雇など、会社都合で失業した場合は「特定受給者」とみなされます。その場合、年齢と被保険者期間によって決まる給付日数は以下のとおりです。

| 被保険者期間\離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上

5年未満 | 5年以上

10年未満 | 10年以上

20年未満 | 20年以上 |

|---|

| ~29歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |

|---|

| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

|---|

| 35歳~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

|---|

| 45歳~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

|---|

| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

|---|

また、雇用期間に定めのある労働契約が満了し、契約更新を希望したにも関わらず会社からの合意が得られず失業した場合も、上記の条件で失業保険を受給可能です。

会社都合で退職した人は「特定受給者」、労働契約が更新されなかったことや家庭の都合など正当な理由で自己都合退職した人は「特定理由離職者」とみなされます。

なお、雇用保険の給付期間中に再就職が決まると、再就職手当を受給可能です。

すぐに就職できない理由があれば受給期間を延長できる

病気・けが・妊娠・出産・育児などの理由によって退職後すぐに就職しない、あるいはできない方は、雇用保険の受給期間を延長することが可能です。

厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」によると、「離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ」ると記載があります。

延長申請をすることで、職業に就ける状態になったときに、失業保険を受給することが可能です。

振込日

雇用保険の基本手当が銀行口座に振り込まれるのは、ハローワークで求職申し込みをしてから約1カ月後です。その後は、失業認定日にハローワークへ行き失業認定される度に基本手当が支給されます。

ただし、正当な理由がない自己都合退職や重責解雇などの場合は、給付制限期間がある点に注意が必要です。自己都合退職の場合は2カ月(2025年4月以降は1カ月)、過去5年間で3回目の転職の場合や重責解雇された場合は3カ月の給付制限があるため、そのぶん振込開始が遅くなります。

失業したら支払うべき税金

失業した後も、税金を支払う必要があります。ここでは、退職後に支払う住民税や所得税の概要と、支払い方法について解説。会社とのやりとりや各種手続きで忙しい退職前後にも対応できるよう、今のうちに税金について確認しておきましょう。

失業中で収入がないのに税金を納めなければならないことに対し、納得がいかないと思う方もいるかもしれません。しかし、納税は国民の義務です。法で定められたとおりに納める必要があります。

労働者の給与や報酬に関わる主な税金は、住民税と所得税です。住民税は、現在の収入ではなく前年の収入に対して課税されるため、前年に働いていた場合は税額が高くなります。失業中の納付が難しい場合は、市区町村の担当部門に相談してみてください。

所得税は、今年度の収入に応じて計算されます。年度途中で退職した場合、それまでの所得税は納めています。失業して収入を得ていないのであれば、税金を納める必要はありません。なお、年末調整を受けていない場合、失業中であっても確定申告を通じて税金が還付される場合があります。確認したい点があれば、税務署に相談しましょう。

住民税

住民税とは、公共施設や行政サービスの運営費として使われる税金のこと。前年の1月1日から12月31日までの給与額に応じて算出され、翌年の6月から5月までの1年間で支払う仕組みです。

失業してから期間を空けずに転職する場合

失業してから期間を空けずに転職する場合は、給与から住民税を天引きする手続きを転職先で行います。退職時に会社から「給与所得者異動届出書」をもらい、転職先に提出しましょう。転職先が書類に必要事項を記載して市区町村に提出することで、引き続き給与から住民税が天引きされるようになります。

また、給与所得者異動届出書は、退職者本人を通さずに企業間でやりとりが行われることも。その場合は、住民税に関して必要な手続きはありません。

ただし、給与所得者異動届出書は、退職した翌月の10日までに市区町村に提出する必要があります。そのため、失業から転職まで時間が空くと、手続きできない可能性がある点に注意が必要です。

失業してから1カ月以上離職期間がある場合

失業してから1カ月以上離職期間がある場合、退職した月によって対応が異なります。

1月から5月の間に失業した場合は、住民税に関する手続きはありません。なぜなら、退職時に支払われる給与から、退職月から5月までの住民税がまとめて天引きされるためです。

一方、6月から12月の間に失業した場合は、以下のいずれかを選択します。

- (1)翌月から自分で住民税を納付する普通徴収に切り替える

- (2)当該年度の住民税を最後の給与から一括で天引きしてもらう

(1)を選択した場合は、居住地のある自治体から納付書が送られてくるので、期限までに納付してください。(2)は退職する会社の経理担当者に依頼します。

所得税

所得税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間のおよその収入をもとに税額が算出されます。そのため、正確な年収と払った税額と照らし合わせて、過不足がないか確認する作業が必要です。その確認作業を年末調整といいます。

失業した年内に転職する場合

失業したあと年内に転職した場合は、源泉徴収票を転職先に提出しましょう。転職先が前職の給与も含めて年末調整を行い、収入と納税額の清算を行ってくれます。副業や寄付などを行っていない場合は、ほかに手続きは必要ありません。

失業後翌年まで転職しない場合

失業後、年内に転職しなかった場合は、自分で確定申告を行って正しい所得税額を確定させる必要があります。年末に転職したものの、転職先の年末調整に間に合わなかった場合も同様です。

確定申告書は税務署に取りに行くか、国税庁のWebサイトからダウンロードができます。申告もオンラインで可能ですが、やり方が分からない場合は税務署に行き、直接教えてもらうと安心です。

【まとめ】失業したあとの転職活動はエージェントを活用しよう

失業したあとはやることが多く、「転職活動まで手が回らない」「早く求職活動を始めたいのにやることが多い」と焦りや不安を感じてしまいがちです。また、転職活動に慣れていないと、仕事の探し方や選考対策の方法が分からず悩んでしまうこともあるでしょう。

そのような場合は、転職エージェントを活用することをおすすめします。転職エージェントは民間の就職支援機関で、専任のキャリアアドバイザーによる丁寧なサポートを受けられるのが特徴です。「20代向け」「××職向け」など、求職者の年齢やキャリア、職種や業界ごとに特化した支援を行っているサービスもあるため、自分に合ったエージェントを探してみましょう。

初めての失業や求職活動に不安を抱えている方は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、第二新卒や既卒、フリーターなど、若年層に特化した就職支援を行っています。

一人ひとりに専任のキャリアアドバイザーがつき、希望や適性を丁寧にヒアリング。未経験から挑戦できる求人のなかから、厳選して5〜6社をご提案します。1分程度でできる適職診断も活用できるため、「仕事が多過ぎて選び方が分からない」「第三者のアドバイスが欲しい」という方も、安心して自分に合った仕事を探せるでしょう。

また、応募書類の書き方のアドバイスや模擬面接なども行い、求職活動をトータルサポートします。サービスはすべて無料のため、まずはお気軽にご相談ください。

こんなときどうする?失業に関するお悩みQ&A

失業したらやるべきことは何か、税金や年金はどうなるのか不安を感じている方もいるでしょう。ここでは、失業に関するお悩みをQ&A方式で解決していきます。

できるだけ早めに済ませておきたい手続きや、期限が設けられている手続きから順番に進めるのがおすすめです。すぐに再就職しない場合は、まずは雇用保険の受給手続きから行いましょう。早く受給して失業後の生活を安定させるためにも、早めに手続きをしておくと安心です。

その後は、年金や健康保険の手続きを行います。年金は14日以内、健康保険は14日または20日以内なので、それぞれ余裕をもって必要書類を提出しましょう。

失業保険(雇用保険)の支給を受けるにはどうすれば良いですか?

雇用保険の支給を受けるには、ハローワークで手続きを行う必要があります。離職票やマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードや住民票など)、身分証明証など、必要なものを持参して最寄りのハローワークに足を運びましょう。

家賃の支払いに不安がある人が失業したらやることは?

失業により家賃の支払いが難しくなった場合は、公的な支援を受けられる可能性があります。

厚生労働省生活支援特設ウェブサイトの「住居確保給付金」によると、住宅確保支援金とは、一定の要件を満たしていれば、市区町村ごとに定められた上限まで家賃の3カ月分を補助してもらえる制度です。制度の利用を検討している場合は、各地域の自立相談支援機関に相談してみてください。

失業中で年金を払えないときはどうしたら良いですか?

収入が途絶えて年金の支払いが困難な場合は、役所の年金担当窓口、または年金事務所で免除の手続きを行いましょう。ただし、免除されたぶんだけ将来もらえる老齢基礎年金は減額されます。将来の税金や年金が心配な場合は、転職をして収入源を確保するのがおすすめです。

就職・転職エージェントのハタラクティブでは、若年層を対象としたサポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。