- 「ハタラクティブ」トップ

- 記事トップ

- 「経歴別」の記事一覧

- 「フリーター」についての記事一覧

- 「フリーターの就職活動」についての記事一覧

- フリーターから正社員になるには?就職活動の基本や受かりやすい職業を紹介

フリーターから正社員になるには?就職活動の基本や受かりやすい職業を紹介

この記事のまとめ

- フリーターから正社員になるのは簡単ではないが、対策を万全に行えば十分可能

- フリーターから正社員を目指すなら、ポテンシャル採用を狙える若いうちに行動するのがポイント

- 正社員になるメリットは、「職を失うリスクが減る」「キャリアの選択肢が増える」など

- 求人探しをする際は、ポテンシャルを評価してもらえる「未経験OK」が狙い目

- フリーターから正社員になるには、登用制度やエージェントの活用がおすすめ

あなたにおすすめ!

「フリーターから正社員になれる?」と不安に思う方もいるでしょう。フリーターから正社員になることは可能ですが、年齢を重ねるごとに就職の難易度が上がるため、早めに行動を起こすのがポイントです。

このコラムでは、フリーターから正社員になる方法や就職活動の基本をまとめました。また、独自のアンケート調査や体験談もご紹介しています。正社員の働き方に興味のあるフリーターの方は、ぜひご覧ください。

自分に向いている仕事を

簡単に診断してみましょう

性格でわかる

私の適職診断

就職・転職でお困りではありませんか?

フリーターから正社員になることは可能?

フリーターから正社員になることは可能です。ただし、必要な準備や対策をせずに正社員の選考を受けると、自分の望む結果を得られない可能性もあるので注意しましょう。

ここでは、フリーターから正社員になる際の就職事情をまとめました。しっかり対策を行うためにも、以下の内容を理解しておきましょう。

フリーターから正社員になるのは難しいと思っているのですが、実際どうなのでしょうか?

何を優先するかで正社員への転職の難易度は変わります

単純に「正社員」という雇用形態だけを優先して仕事を探すのであれば、フリーターから正社員への転職が難しいということはありません。しかし、雇用形態だけを優先して転職先を探す人はごく少数でしょう。

勤務地のこだわりや休日の取得のしやすさを重視したい、好きな商品に関わりたい、ヘアスタイル・服装の自由さを大切にしたいなど、雇用形態以外にも優先したいこと、叶えたいことによってフリーターから正社員になる際の難易度は変わってきます。

たとえば、「半年集中して稼ぎ、半年は趣味のスノーボードに全力を注ぎたい」という要望を正社員という雇用形態で実現するのは非常に難しいでしょう。

ここまで極端な事例でなくとも、なんとなく希望していることが実は「正社員では実現が難しい」という可能性があります。客観的に希望と実現度のすり合わせをすることが大切です。

フリーターが正社員になるのは難しいものの不可能ではない

冒頭で述べたとおり、フリーターから正社員になることは可能ですが、新卒やある程度の正社員経験を積んだ転職者といったライバルと比べて就職の難易度は上がります。新卒一括採用の風土が根付く日本では、新卒向けの求人が多く有利なのが現状。また、選考時はスキルや経験がアピール材料になるため、アルバイト経験よりも正社員経験がある人が評価されやすい傾向にあります。

このような事情から、「フリーターから正社員になるのは簡単なことではない」という意識をもち、必要な準備や対策をしっかりと行うことが大事です。

なお、ここでいう必要な準備・対策とは、情報収集や応募書類の作成、面接対策といった基本的なこと。すべてをこなすのは大変かもしれませんが、順を追っていけば大丈夫です。フリーターから正社員になることは不可能ではないので、少しずつ取り組みましょう。

「何から手をつけていいかわからない…」という方は、就職・転職エージェントに相談してみることをおすすめします。プロが求職活動のノウハウを教えてくれるだけでなく、手厚いサポートを受けられるので、就職成功への近道になるでしょう。

フリーター歴が浅く年齢が若いうちは比較的就職しやすい

フリーターから正社員を目指すなら、フリーター歴が浅く、年齢が若いうちに行動に移すのがおすすめです。20代など年齢が若ければ、スキルや経験よりもその人の人間性や将来性を評価する「ポテンシャル採用」が狙えるので、選考で有利になるといえるでしょう。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査「男女別・年齢別 正社員になろうとした者のうち、正社員になれた割合」によると、 2021年に正社員を希望した25~34歳のフリーターのうち、66.6%の方が実際に正社員になっています。年代別に見ても25~29歳の63.6%、30~34歳の68.5%が正社員になれたようです。

年齢を重ねても就職すること自体は可能ですが、若さが評価されやすい20代から30代前半までが、特に正社員就職を叶えやすい年齢であるといえるでしょう。

年齢別の就職事情について詳しく知りたい方は、「正社員になりたい人は知っておこう!年代別の就職事情や理由の伝え方」のコラムもチェックしてみてください。

参照元

独立行政法人労働政策研究・研修機構

トップページ

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

フリーターから正社員になるのが難しい理由

フリーターから正社員になるのが難しいと感じる理由には、就職する気持ちが固まっていなかったり、就職活動が不十分だったりすることなどが挙げられます。また、企業側にフリーターに対するマイナスのイメージがあることも考えられるでしょう。

ここでは、フリーターの就職活動が思うように進まない主な原因をご紹介します。何となく「フリーターが正社員になるのは難しそう」と感じている方は、その原因を探ってみましょう。

1.自由度の高いフリーター生活を手放せない

「正社員になると自由がなくなりそう」「今すぐ正社員にならなくてもいい」といった気持ちから、フリーター生活を手放すことにためらっていると、就職活動がうまくいかない可能性もあるでしょう。正社員になること自体に迷いがあれば、面接官に就職の本気度が伝わらず、採用を見送られてしまう恐れがあります。

また、正社員に対して「組織に縛られる」「自分の時間が取れなくなる」といったマイナスイメージを抱いていることが、就職をためらう理由になっている場合も。正社員にプラスなイメージがなければ、就職活動に積極的になれないのは無理もありません。

正社員にポジティブなイメージをもとう!

フリーターから正社員として就職した方のなかには、「スキルを身につけるのが楽しい」「生活に余裕が出てプライベートが充実した」という意見もあります。正社員になるデメリットは、フリーターを続けるリスクよりも少ないといえるので、ポジティブなイメージをもつことが大切です。

このコラムで後述する「フリーターから正社員になるメリット」では、フリーターの方が就職するメリットをご紹介しているので、正社員になることに不安を感じているフリーターの方はぜひ最後まで読んでみてください。

2.フリーターから正社員になるのは難しいと思っているから

一度就活に失敗した経験から「フリーターから正社員になるのは難しい」と考えている場合、就職活動が思うように進まない原因になる可能性があります。経歴に自信がなければ、周りの候補者がみな優秀な人材に見えてしまい、就活に消極的になってしまうこともあるでしょう。

正社員を目指すのは簡単ではないため失敗することもありますが、未経験者を積極的に採用し一から教育する環境を整えている企業はたくさんあります。少しでも正社員の働き方に興味があるのなら、諦めずに挑戦してみるのがおすすめです。

3.間違った就職活動をしているから

正社員になる意欲はあるものの、間違った就職活動をしているとフリーターから正社員就職を叶えるのは難しいでしょう。正社員とフリーターでは企業が求める人物像が異なるため、アルバイトの面接と同じ心構えで正社員の面接を受けても、うまくいかないことが多いのが実情です。

正社員になるには、仕事をするうえで必要なビジネスマナーや働く姿勢が備わっているかをアピールするなどのコツがあります。「正社員の募集に受からない…」と悩んでいる方は、このコラムの「【就職活動の基本】フリーターから正社員の目指し方」で就職活動の基礎をチェックしてみましょう。

4.正社員になるための行動量が少ないから

フリーターから正社員になるための行動量が少ない場合も、就職活動を成功させるのは難しくなるでしょう。正社員になるには、「求人情報を探す」「履歴書や職務経歴書を作成する」「面接の準備をする」など、多くの時間と労力が必要です。それにもかかわらず、具体的な行動を起こしていなければ、就職を成功させるのは難しいといえます。

しかし、アルバイトでフルタイムに近い勤務時間で働いていれば、就職活動のための時間を捻出するのは難しいかもしれません。忙しい場合は、すきま時間を活用したり就職・転職エージェントでプロの手を借りたりするなど、工夫して就職活動を進める方法もあります。自分の置かれている状況を把握して積極的に行動することが、正社員への道を開くカギとなるでしょう。

5.企業側にフリーターに対するマイナスのイメージがあるから

フリーター歴が長い状態から、正社員転職を目指す場合の、企業からの見え方について教えてください

定着性と安定性を懸念されることも。これまでの仕事ぶりや協調性がカギになります

企業や採用担当者によっては、「フリーター=短期間に転職を繰り返す」というイメージをもたれる場合があります。長く働いてほしいと考える企業の担当者は「本当にうちの会社に定着して働いてくれるのだろうか?」「安定した働きができるだろうか?」と、懸念することもあるでしょう。

上記を踏まえて、フリーター歴の長い応募者に対して、企業は「仕事に対する姿勢」を判断基準にする傾向があるようです。これまでにどのような仕事をしていたのか、その仕事にどのように取り組んでいたのかを重要視するでしょう。

たとえば「責任感をもって仕事に取り組んでいたのか」「上司や同僚と協力して仕事を進めていたのか」など、仕事への態度や姿勢、協調性が採用時の判断材料となるようです。

就職したことのないフリーターの方を採用することに対し、懸念を抱く企業が存在するのも事実。たとえば、「採用しても早期離職をしてしまうのではないか」「責任をもって仕事をしてくれるだろうか」のような懸念を抱かれやすいようです。懸念される理由については、以下をご確認ください。

入社してもすぐに退職してしまうのではないか

フリーターの方に対して企業は、「入社してもすぐに退職してしまうのではないか」と不安を抱く場合があります。特に、職場をいくつも転々としていたり短期間で辞めていたりした経歴があると、「辞め癖がついているのではないか」という印象を与えることがあるので注意が必要です。

社会人としてのビジネスマナーが不足しているのではないか

正社員経験がない場合、「社会人としてのビジネスマナーが不足しているのでは」と懸念される可能性もあるでしょう。正社員として働くには、同僚や取引先と円滑なコミュニケーションを取るための基本的なビジネスマナーを身につける必要があります。

責任のある仕事を任せられないのではないか

フリーターはアルバイトなので、責任を伴わない仕事を任せられる傾向にあります。正社員ではなく、あえてフリーターの働き方を選んでいたことから、「責任のある仕事を任せられるだろうか」と不安視されることもあるかもしれません。

企業側の不安を解消するためにも、フリーター経験などから「最後まで責任感をもってやり遂げたエピソード」を伝えると、安心してもらえるでしょう。

「正社員になれない原因とは?フリーターから就職するためのコツを紹介」のコラムでは、フリーターから正社員になれない原因をまとめています。こちらもあわせてご一読ください。

フリーターを正社員として採用する際の懸念を払拭できれば大丈夫

フリーターの経歴に対して不安を感じる企業があるのは事実ですが、選考時にそれを払拭できれば問題ありません。長期的に働きたい意思を伝えたり基本的なビジネスマナーを身につけたりするなど、経歴をカバーする方法はたくさんあるので、不安になり過ぎないようにしましょう。

「フリーター経験が長くて不安」「どうやってアピールすればいいか分からない」という方は、就職・転職エージェントに相談する方法もあります。私たちキャリアアドバイザーが、あなたの経歴を踏まえて最善のアピール方法を一緒に考えるので、ぜひお気軽にご相談くださいね。

ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。適性に合わない仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「性格でわかる私の適職診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

フリーターから正社員になる5つの方法

フリーターから正社員になる方法はいくつかありますが、おすすめは以下の5つの方法です。「求人サイトで正社員求人を探す」というやり方をイメージする人は多いかもしれませんが、ほかにも複数の方法があるので、チェックしておきましょう。

フリーターから正社員になる方法

- アルバイト先の正社員登用制度を利用する

- ハローワークで就職活動をする

- 就職・転職サイトから興味のある求人を探す

- 紹介予定派遣から正社員を目指す

- 就職・転職エージェントを利用する

1.アルバイト先の正社員登用制度を利用する

フリーターとして従事する仕事を気に入っている場合は、アルバイト先の正社員登用制度を利用する方法があります。正社員登用制度とは、契約社員やアルバイトなどの非正規雇用社員を正社員へ転換する制度のことです。職場が設ける条件を満たしたうえで登用試験や面接を突破すれば、アルバイトから正社員になれます。

ただし、職場によって正社員登用制度自体がない場合もあるので事前の確認は必須です。正社員登用制度の仕組みについて詳しく知りたい場合は、「正社員登用制度とは?読み方や必要な実績・試験について解説!」のコラムをチェックしてみましょう。

2.ハローワークで就職活動をする

厚生労働省が運営するハローワーク(公共職業安定所)を利用する方法もあります。ハローワークでは、求人検索や職業相談といった就職支援サービスを利用することが可能です。公的機関なので、フリーターはもちろん、誰でも利用できます。扱う求人は地域に特化したものが多く、地元で正社員として就職したいフリーターの方に向いているでしょう。

ハローワークの利用方法については、「ハローワークの使い方は?利用の流れとポイントを徹底解説」のコラムを参考にしてみてください。

3.就職・転職サイトから興味のある求人を探す

就職・転職サイトとは、求人を掲載するWebサイトのこと。多くの求人が掲載されているので、選択肢を広げて仕事を探したいフリーターの方に向いています。

求人サイトを利用する際は、検索窓に「未経験者歓迎」「経歴不問」のように入力して探せば、フリーターから目指しやすい正社員の求人を絞り込むことが可能です。新卒で就職した会社を3年程度で離職してフリーターになった場合は、「第二新卒歓迎」の求人も選択肢に含めてみてください。

フリーターの方が求人サイトで求人を探す際、条件を絞り過ぎないことが大切。条件を設定し過ぎてしまうと選択肢が狭まるので、仕事探しが難航する恐れがあるので注意が必要です。興味のある求人を見つけたら、応募フローに沿って会社と直接やり取りを行いましょう。

4.紹介予定派遣から正社員を目指す

派遣の働き方の一つである「紹介予定派遣」を利用して正社員を目指すのも手です。紹介予定派遣とは、派遣社員として派遣先企業で最長6ヶ月働いたうえで、派遣先と派遣社員の合意のもと正社員として直接契約を行う仕組みを指します。

紹介予定派遣を利用するメリットは、正社員として雇用契約を結ぶ前に職場との相性を見極められること。ミスマッチを感じれば、断ることも可能です。ただし、利用する際は一度フリーターから派遣社員になる必要があります。「いきなり正社員になるのは不安」など、正社員になる前にワンクッション置きたい方に向いているでしょう。

5.就職・転職エージェントを利用する

一人で正社員を目指すのが不安なフリーターの方は、就職・転職エージェントのサポートを受けながら就職活動を行う方法もあります。就職・転職エージェントとは、民間の企業が提供する就職(転職)支援サービスのこと。求人紹介から入社までトータルサポートを受けられます。

「適性に合う仕事が知りたい」「面接練習のやり方が分からない」といった悩みをプロに相談できるため、不安を解消しながら求職活動を進められるのがメリットです。

フリーターが利用しやすいエージェントの見つけ方

年齢の若いフリーターの方は、「20代向け」「若年層向け」のエージェントを選ぶのがポイントです。未経験から応募しやすい求人を豊富に扱っているので、効率的に求職活動を進められます。

反対に、「ハイクラス転職」や「ミドル世代向け」のエージェントを使うのはおすすめしません。自身の状況とマッチしないため、就職活動の期間が延びる可能性があるので注意が必要です。

就職エージェントについて詳しく知りたい方は、「就職エージェントとは?利用できるサービスやおすすめの活用方法を解説!」のコラムをご参照ください。

このほか、フリーターから正社員になる方法は、「正社員になるにはどうすれば良い?フリーターや非正規雇用から就職するコツ」のコラムでもご紹介しているので、あわせてチェックしてみましょう。

フリーターから正社員になった人の体験談

フリーターから正社員としての就職を成功させた人は少なくありません。ここでは、就職・転職エージェントを利用してフリーターから正社員になったIさんの体験談をご紹介します。フリーターから正社員になれるのか不安に思っていたり、就職するか迷っていたりする場合は、参考にしてみてください。

警備のアルバイトをしていたIさん(27歳)の体験談

警備のアルバイトをしていたIさん(27歳)は、転職エージェントのハタラクティブで1社目に受けたエンジニアの仕事にスピード内定となりました。アドバイザーとの面接対策を万全にすることで、好印象を与えることができたそうです。

「求人サイトを使った情報収集から始めたのですが、自分が希望する業界は経験者しか募集していませんでした。未経験でも雇ってくれるところはないかなと探していたんですけど、なかなか見つかりませんでしたね」

「(ハタラクティブで)自己分析のシートをやったんですが、自分の考えを整理してまとめることができたのでよかったです。自分一人でやっている時とは全然違うなと感じました。

あとは、面接対策ですね。「どうしたらより伝わりやすくなるか」など、自分では気が付かないことを客観的にアドバイスしてもらえたので、面接の受け答えがしやすくなりました。親身に話を聞いてもらえて嬉しかったです」

「(実際に内定もらったときに)嬉しい気持ちはもちろんあったのですが、早すぎるって思ったのはあります(笑)面接したのが1社だけだったので、ほぼ1社目で受かったような感じなんです。就活アドバイザーの方に理由を聞いたら「すごく印象が良かったそうですよ」と言われました。

一人で就活をするより、だいぶ早く内定をもらえたと思います。バイトや未経験からでも就職できるよって、友達にも教えてあげたいですね」

Iさんの就職活動のエピソードについては、「警備アルバイトからエンジニアに就職。留年、内定辞退から就職を成功させた方法とは?」で詳しくご紹介しています。

このほか、フリーターから正社員になった人について知りたい方は、「フリーターから正社員になった人の特徴!就職できた人の成功ポイントとは?」のコラムも参考にしてみてください。

フリーターと正社員…選ぶならどっちがいい?

「フリーターと正社員どっちがいいの?」と迷っている方は、同じような悩みを抱えるフリーターの意見を参考にしてみることをおすすめします。

ここでは、若年層向けの就職・転職エージェントであるハタラクティブがまとめた「若者しごと白書2025」の内容をご紹介するので、参考にしてみてください。

フリーターが正社員になりたいと思う理由

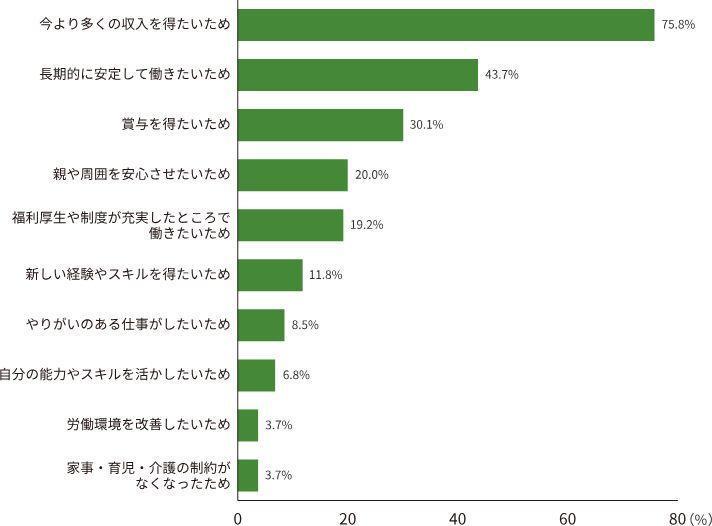

ハタラクティブの「若者しごと白書22025」によると、フリーターから正社員になりたい理由は以下のとおりです。

引用:ハタラクティブ「若者しごと白書2025 4-3. 正社員になりたい理由」

フリーターが正社員になりたい理由の1位は「今より多くの収入を得たい(75.8%)」、2位は「長期的に安定して働きたい(43.7%)」でした。

正社員としての就職を希望するフリーターの方の多くが、収入アップや雇用の安定性を求めていることが分かります。アルバイトで収入や雇用が不安定なフリーターの方にとって、安定した働き方である正社員は魅力的に映るようです。

フリーターが正社員になりたくないと思う理由

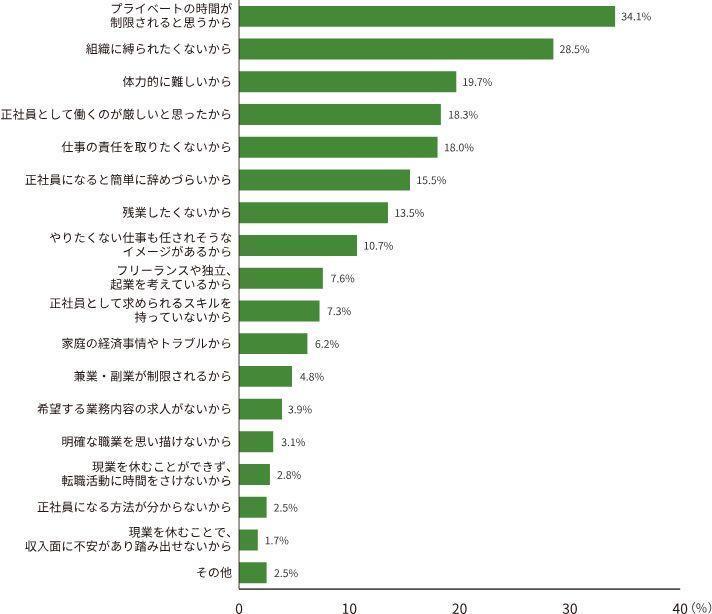

前述の「若者しごと白書2025」では、フリーターから正社員になりたくない理由についてもまとめています。

引用:ハタラクティブ「若者しごと白書2025 4-4. 正社員になりたくない理由」

フリーターが正社員になりたくない理由の1位は「プライベートの時間が制限されると思うため(34.1%)」、2位は「組織に縛られたくないから(28.5%)」でした。

どちらも、「正社員=自由がない」というイメージからくる意見ですが、実際は正社員のなかにも自由度の高い働き方は存在します。フレックスタイム制やリモートワークが導入されている企業で、自ら働く時間や場所を選択できる場合もあるので、あまりイメージに囚われ過ぎないようにしましょう。

参照元

ハタラクティブ

若者しごと白書2025

正社員へ転職する決め手のひとつに挙げられるのは、「将来への不安が軽減する環境」です。今のままで家庭を築けるか、病気になったらどうするか、解雇されてしまったらどうするか。これらは、非正規雇用のフリーターだからこそ、余計に不安に感じるものです。

そういった不安に対して、「未来がより良い方向に進むだろう」と前向きに感じられる要素を持つ転職先を見つけられれば、それがご自身にとっての転職の決め手になるでしょう。

フリーターと正社員との違い

フリーターと正社員の違いは、収入や待遇、社会的信用度などさまざまです。

ここでは、フリーターから正社員になるとどんな変化があるのかをイメージできるよう、それぞれの働き方の違いをまとめました。フリーターと正社員では、雇用の安定性やキャリアの積みやすさなども異なるので、下記の表で確認してみましょう。

| 正社員 | フリーター | |

|---|---|---|

| 収入 | 安定している | 不安定になりやすい |

| 給与形態 | 月給制が多い | 時給制が多い |

| 昇給 | 昇給額が大きい | 昇給額が小さい |

| 待遇(手当や社会保険など) | 充実している | 適用されない場合がある |

| 社会的信用度 | 高い | 低い |

| 雇用の安定性 | 安定している | 解雇のリスクがある |

| キャリアの積みやすさ | キャリアを積みやすい | キャリアを積むのは難しい |

| 残業の有無 | 残業に対応する場合がある | 基本的に残業はない |

| 勤務時間や日数 | 会社の規定に従う | シフトを自由に決めやすい |

| 異動・転勤の有無 | 異動や転勤を行う場合がある | 配属先から異動や転勤はない |

正社員は月収制が一般的で基本給が設定されているため安定して収入を得られるほか、会社の業績や個人のスキル次第で収入アップが期待できます。対してフリーターは、時給制が一般的。働いた分だけ稼げるものの、欠勤が続けばその分だけ給与は少なくなります。

フリーターと正社員の違いは、「正社員とフリーターの違いは?待遇や将来性を比較!就職成功のコツも解説」のコラムでも詳しく紹介しているので、興味のある方はあわせてご参照ください。

フリーターから正社員になるメリット

フリーターから正社員になるメリットには、下記のような内容が挙げられます。「フリーターのままでいたらだめなの?」「正社員で働くメリットは?」と疑問を感じている方は、ぜひご一読ください。

フリーターから正社員になるメリット

- 職が安定する

- 給与が安定し昇給のチャンスも増える

- 成長・スキルアップ・キャリアアップができる

- 社会的信用度が上がる

- 受けられる福利厚生が増える

職が安定する

フリーターから正社員になる大きなメリットは、職が安定することです。フリーターとして働く場合の雇用契約は期間の定めのある有期雇用契約が一般的。契約が更新されなければ職を失うリスクがあります。

一方、正社員は企業と無期雇用契約を結ぶため、よほどのことがない限りは急に職を失うリスクは低いでしょう。

給与が安定し昇給のチャンスも増える

安定した給与を得られるほか昇給のチャンスが増えることも、フリーターから正社員になるメリットです。フリーターは時給制であることが多いため、働いた分だけ給与をもらえます。しかし、勤務時間によって給与が変動するため、収入は不安定といえるでしょう。

一方、正社員は月給制であることが多く、毎月安定した収入を得られます。さらに、正社員は企業の業績や貢献度、勤続年数などに応じて昇給のチャンスが豊富です。フリーターは年齢や経験年数を重ねても収入はほぼ横ばいであるのに対して、正社員の収入は次第に上がっていく傾向があります。

正社員とフリーターの賃金

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」によると、雇用形態別の正社員とフリーターを含む非正規雇用社員の賃金は下記のとおりでした(男女計・単位千円)。

| 年齢階級 | 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 |

|---|---|---|

| ~19歳 | 201.6 | 179.4 |

| 20歳~24歳 | 237 | 197.3 |

| 25歳~29歳 | 272.8 | 219.6 |

| 30歳~34歳 | 308.5 | 221.9 |

| 35歳~39歳 | 340.3 | 221.6 |

| 40歳~44歳 | 366.8 | 222.6 |

| 全年齢 | 348.6 | 233.1 |

参考:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況(p.12)」

正社員と非正規雇用社員の賃金差は、10代~20代前半の場合は2万~4万円程度とそれほど大きくないものの、全年齢まで範囲を広げてみると11万円以上に広がります。できるだけ早い段階でフリーターから正社員になれば、将来的にもらえる給与が増える可能性があるでしょう。

フリーターと正社員の収入の違いについてより詳しく知りたい方は、フリーターの時給別に具体的な月収や年収をご紹介している「フリーターと正社員の収入の違いはどれくらい?就職のためのコツも解説」のコラムをご確認ください。

参照元

厚生労働省

令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況

正社員とフリーターの生涯賃金

独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「ユースフル労働統計労働統計加工指標集2024」によると、大学を卒業後60歳までの生涯賃金は、正社員・非正規雇用社員それぞれ以下のような金額でした。

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 正社員 | 2億5,150万円 | 2億190万円 |

| 非正規雇用社員 | 1億4,750万円 | 1億2,050万円 |

参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計労働統計加工指標集2024(p.304、p.319)」

正社員の生涯賃金は男女ともに2億円以上あるものの、フリーターが非正規雇用社員を続けた場合の生涯賃金は1億5,000万円に届かず、その差は歴然です。フリーターを続けるか正社員を目指すかを考える際は、「今の収入のままで良いのかどうか」「今後のライフプランに影響はないか」も考えてみましょう。

参照元

独立行政法人労働政策研究・研修機構

トップページ

成長・スキルアップ・キャリアアップができる

フリーターから正社員になるメリットには、成長やスキルアップ、キャリアアップの機会が増える点も挙げられます。雇用期間の定めがあるフリーターの場合、長期的な就業を見込んでいないことから責任のある仕事を任せられることは少なく、成長やスキルアップの機会も少ないでしょう。

無期雇用契約を結ぶ正社員の場合、長期的なキャリア形成を前提にしているため、責任ある仕事を任せられる機会が多くなります。研修や教育制度、多様な業務経験を通して業務に必要な知識を得られるので、成長やスキルアップのチャンスは多いでしょう。将来的には管理職などを任される可能性があるのも正社員になるメリットです。

社会的信用度が上がる

フリーターから正社員になることで、社会的信用度が上がります。前述のとおり、非正規雇用社員は雇用や収入が不安定になりやすいため社会的信用度は低めです。正社員になると、雇用や収入が安定するため社会的信用度が向上するでしょう。

社会的信用度を上げるメリットは、マイホームや車といった大きな買い物に対してローンを組む際、審査に通りやすくなることです。将来的なライフイベントでローンを組む可能性がある場合は、フリーターのままでいるより正社員になったほうが有利になります。

受けられる福利厚生が増える

フリーターから正社員になると、受けられる福利厚生が増える可能性があるのもメリットです。フリーターの方も条件を満たせば、社会保険への加入などの法定福利厚生の対象となります。しかし、会社が独自で設けている法定外福利厚生のなかには、正社員以外は対象外としている企業もあるようです。

法定外福利厚生には、食事や通勤、住宅に関する手当のほか、社員食堂やレジャー施設の割引などさまざまあります。福利厚生の詳細や種類については、「福利厚生とはどんな制度?目的や適用条件を分かりやすく解説します!」のコラムで詳細をまとめています。

また、正社員になるメリットは「【フリーター必見】就職して正社員になる方法・メリット・おすすめの職種を紹介!」のコラムでもご紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。

正社員になると任される仕事の範囲が変わり、キャリアアップの機会が増えます

正社員とフリーターの大きな違いは任される仕事の範囲です。そのため、正社員になるメリットとして、「キャリアアップ」の機会が圧倒的に増えることが挙げられます。

フリーターとして勤務しはじめ、その仕事がご自身に向いていて、職場の人間関係もよく、日々楽しく仕事に取り組んでいると「正社員になりませんか?」と声をかけられることもあるでしょう。それは、フリーターという雇用形態のままでは任せられない仕事を任せたい、任せられる人物だと見込まれているためです。

「長期的に会社に貢献してくれる可能性が高い人」として、これまでは開示されなかった経営的な数字や中長期計画に関わる仕事、新商品やサービス開発に関わる仕事、バックオフィス業務など、管理者として責任のある仕事を任されるようになるのが正社員です。

フリーターから正社員になるデメリット

フリーターから正社員になるメリットがたくさんある一方で、デメリットに感じることもあるでしょう。特に、「フリーター生活を手放したくない」という方にとっては、正社員になると一時的に窮屈さを感じてしまうかもしれません。

以下で、フリーターから正社員になる代表的なデメリットを2つご紹介するので、把握しておきましょう。

出勤日や勤務時間が拘束される

フリーターから正社員になると出勤日や勤務時間が固定されるケースが多いことから、シフトに融通が利きやすいアルバイトと比較して窮屈さを感じる可能性があります。フリーターの場合、比較的自由にシフトを選ぶことができるため、プライベートの時間を柔軟に確保しやすいのが特徴です。

正社員になると、「平日午前9時~午後6時まで」など、出勤日や勤務時間がある程度固定される傾向があります。残業を求められる場合もあり、フリーターと同じような働き方をするのは難しいでしょう。

ただし、シフト勤務の仕事やフレックスタイム制、時短勤務制度を導入する仕事を選ぶ方法もあるので、選ぶ仕事次第で働き方は変えられます。

仕事の責任が重くなる

フリーターから正社員になるデメリットには、仕事の責任が重くなることも挙げられます。フリーターの場合、責任のある仕事を任せられることは少ないため、業務に対するプレッシャーは比較的軽めです。

正社員になると責任のある仕事を任せられるようになり、会社の目標達成やチームの成果に対して直接的な影響を与える立場になることも。プロジェクトの進行管理やチームメンバーの指導、顧客対応など、さまざまな業務において重要な役割を担うことが求められるでしょう。

なお、「フリーターのままだとこれ以上スキルアップができない」と感じている方にとっては、責任のある仕事に付くのはむしろメリットになることも。将来的にキャリアを積みたいと考えているのなら、フリーターのままでいるよりも正社員になるほうが望ましいといえます。

フリーターから正社員になる5つのデメリット

フリーターから正社員に転身する際のデメリットは5つ挙げられます。

【1】時間的な自由度の低さ

正社員になると残業や休日出勤の可能性があったり 、勤務時間や休日が固定されたりする場合があるでしょう。また、好きなタイミングで長期休暇を取得しにくく、自由度の低さをデメリットに感じる可能性があります。

【2】仕事のプレッシャーを重く感じやすい

アルバイトやパートなどの非正規雇用と比較して、正社員は責任ある仕事を任されやすいといえます。求められた結果を得られるよう、責任をもって仕事を進めていかなければならず、プレッシャーを重く感じる可能性があるでしょう。

【3】配置転換や転勤など環境が変化しやすい

正社員雇用の場合、会社の都合で配置転換や転勤を命じられる場合があります。また、他拠点のサポートに入るなど、就職先によっては同じ環境で仕事がしにくいことも考えられます。

【4】仕事優先の生活になる

フリーター時代と比べて仕事量が増えることで、長時間勤務となる場合があります。周囲の仲間とともにチームワークで仕事を進めていく必要もあるため、自分だけプライベートを優先できない状況も考えられるでしょう。

【5】人間関係のわずらわしさ

勤務時間が長くなったり、他部署と連携して仕事を進める機会が増えたりと、関わる人間が増えることで密な人間関係が求められることも考えられます。そのため、フリーター時代と比較して人間関係にわずらわしさを感じやすくなる可能性があるでしょう。

【就職活動の基本】フリーターから正社員の目指し方

フリーターから正社員になるためには、「できるだけ早く行動を起こす」「自己分析や企業研究などの情報収集を徹底する」「履歴書の準備や面接対策を徹底する」などのポイントがあります。

ここでは就職活動の基本をご紹介するので、やり方に不安のある方は参考にしてみてください。

1.チャンスの多い20代のうちに正社員を目指す

フリーターが正社員を目指すなら、企業から若さやポテンシャルを評価してもらいやすい「20代」が有利といえます。30代の場合も前半まではポテンシャルを評価してもらえる可能性があるものの、20代よりも経験やスキルが重視されるようになるため、フリーターから正社員になる際のハードルがやや上がるのが現実です。

「20代だからまだ大丈夫」と就職を先延ばしにしていると、あっという間に時間が過ぎてしまうかもしれません。正社員になることを迷っているなら、挑戦しやすい若いうちに思い切って行動してみることをおすすめします。

20代の就職活動については、「21歳フリーターから就職できる!成功のコツとポイントを解説」や「24歳フリーターの正社員就職は厳しい?就活のポイントと心構え」、「25歳でフリーターを続けるのはあり?就職すべき理由とおすすめの職種!」のコラムもあわせて参考にしてみてください。

2.自己分析でフリーター経験から得た強みを見つける

就職活動を本格的に始める前に自己分析を行い、自分の価値観とアピールポイントを見つけましょう。自己分析とは、これまでの経験を振り返り自分の強みや価値観を洗い出すことです。フリーター経験のなかから印象に残っている過去の経験を書き出し、自分の長所や短所、やりたいこと・やりたくないことなどを見つけ、就職活動の軸にします。

自己分析を行わない場合、面接で「なぜこの仕事を志望したのか?」「志望先で活かせるスキルを持っているのか?」といった質問をされたときに、うまく答えることはできないでしょう。アルバイトよりも正社員の面接のほうが、自身についてより深く話す必要があるため、自己分析が非常に大切です。

自己分析については、「自己分析とは?実施のメリットと就活や転職活動での必要性を解説」のコラムでやり方を詳しく解説しているので、参考にしながら進めてみましょう。

3.企業研究で「求める人物像」や「相性」をチェックする

企業研究を行い、応募先が求める人物像を理解するとともに、自分のスキルとの相性を見極めましょう。企業研究とは、企業の公式Webサイトや募集要項から事業内容や理念、歓迎スキルなどの情報を集める作業です。あらかじめ企業の特徴を調べて理解を深めておけば、自分と応募先の相性が分かり、入社後にミスマッチを感じるリスクを防げます。

企業研究をおろそかにすると、面接で志望動機を聞かれた際に表面的な内容しか答えられず、採用担当者から「自社についてさほど興味がないのでは?」と思われる可能性も。そのようなことにならないよう、できるだけ詳しく調べるのがポイントです。

企業研究の進め方は、「企業研究のやり方を解説!調べることや就職・転職活動への活かし方も紹介」のコラムをご覧ください。

4.仕事に役立つ資格やスキルを身につける

経歴がフリーターのみであることに不安を感じる場合は、希望する職種に役立つ資格を取得し、自信をつけるのも手です。たとえば事務職なら、マナー・接遇スキルを証明する「秘書検定(2級以上)」、パソコンの基本スキルを証明する「MOS(Microsoft Office Specialist)」、経理事務で役立つ簿記の知識を証明する「日本商工会議所簿記検定(2級以上)」などが役立つ可能性があります。

ただし、資格の取得に時間がかかる場合は、無理に資格を取得する必要はありません。資格によっては、試験日が1年に1度のみというケースもあり、就職活動の期間が長期化する恐れがあるためです。面接で、「●●の資格を取得を目指して勉強中です」のようにアピールすることもできるので、よく考えてから取り組みましょう。

ビジネスマナーを身につけることも大切

フリーターから正社員になる際は、選考で「ビジネスマナーが身についているか」もチェックされます。このコラムの「フリーターから正社員になるのが難しい理由」でも触れたとおり、マナーに対する意識が低ければ「正社員としてやっていけるだろうか」と不安視され、なかなか内定に結びつかないかもしれません。

ビジネスマナーに該当するのは、挨拶や言葉遣いを正しく丁寧に行うことや時間を守ることなど。マナー意識は、話を聞く姿勢や態度といった立ち居振る舞いにも表れるので、注意しましょう。

面接で役立つビジネスマナーについては、「面接で言葉遣いを間違えたら落ちる?気にしすぎ?マナーや敬語一覧も紹介!」のコラムを参考にしてみてください。

5.完成度の高い履歴書を作成する

「正社員としてやっていけるのか」という懸念を払拭できるよう、作成マナーを意識した完成度の高い履歴書を作成しましょう。企業にとって履歴書は、採用を判断する大事な書類です。履歴書を準備するときは、作成マナーを押さえて丁寧に書くことはもちろん、これまでのフリーター経験を踏まえて熱意をアピールするなど、採用担当者に響く書類に仕上げましょう。

マナー違反に該当するのは、誤字脱字の放置や修正ペン・修正テープの使用、履歴書の使い回しなど。「これくらいは大丈夫だろう」と思わず、応募先ごとに丁寧に履歴書を作成することが大切です。

履歴書の書き方や作成マナーは、「履歴書の書き方!【見本付き】職歴・学歴・志望動機などの作成方法を解説」のコラムで解説にしているので、確認してみましょう。

アルバイト歴のみの場合も職務経歴書は用意すべき?

本来、職務経歴書は正社員の経歴を記載する書類です。しかし、フリーター歴が長く多様なアルバイト経験がある場合は、職務経歴書を用意することでアピールにつなげられる可能性があります。特に、応募先の仕事でアルバイトで身につけたスキルや経験を活かせる場合は、履歴書とともに職務経歴書を用意するのがおすすめです。

なお、職務経歴書とは、応募者の職務経験やスキルを詳細に説明するための書類のこと。具体的な職務内容や成果、参加したプロジェクトの詳細、使用したスキルや知識、役職などを記載し、応募者の専門性や実績をアピールすることを目的としています。両者を適切に使い分けることで、就職活動であなたの強みや魅力をより効果的に伝えられるでしょう。

職務経歴書の書き方については、「フリーターに職務経歴書はいらない?就活での必要性や書き方のコツを紹介」のコラムを参考にしてみてください。

6.面接対策で定番の質問に対する回答を用意する

フリーターから正社員を目指す際は、「なぜ、正社員として働きたいのか」という理由や熱意を伝えるように意識してください。そのうえで、フリーターとして積んできたさまざまな経験や培ってきた能力、スキルを「こう活かしたい」と、あなたの意欲を積極的にアピールしましょう。

ただし、できないことを「できる風」に取り繕って伝えないように注意が必要です。等身大の自分を誠実に伝えるように努めましょう。

面接対策として、定番の質問に対する回答を用意しておきましょう。面接では、「志望動機を教えてください」「自己PRをお願いします」など、頻出される質問があります。落ち着いて答えるためにも、面接でよく聞かれる質問は必ず対策しておきましょう。特に、面接で緊張するのが心配な方は、繰り返し練習して慣れておくと効果的です。

以下に、フリーターから正社員を目指す際に面接でよく聞かれる質問をまとめたので、参考にしてみてください。

フリーターから正社員になる理由

フリーターから正社員を目指す際は、面接で「なぜ正社員になりたいのか」といった質問をされる可能性があります。回答する際は、「なんとなく将来を考えると正社員になったほうが良いと思った」のようなあいまいな理由を答えるのはNG。マイナスの印象を与える恐れがあります。

「フリーターの業務には限りがあり、正社員としてより多くの経験を積みたいと考えたため」のように、正社員でなければならない事情を説明しましょう。

また、このコラムの「フリーターから正社員になるのが難しい理由」で解説したような、企業がフリーターに抱きがちな不安要素を払拭することが大切です。面接で正社員になりたい明確な理由と就業意欲を伝えれば、採用担当者も安心してくれるでしょう。

応募先企業を選んだ志望動機

志望動機では、「応募先企業でなければならない理由」を具体的に述べましょう。志望動機が「正社員になりたいから」「給料が高かったから」のようなどの企業にもいえる内容では、採用担当者に「うちの会社じゃなくてもいいのでは?」と思われてしまいます。また、「社風に共感した」といったあいまいな動機は、入社後に活躍するイメージができないため評価されません。

志望動機には、競合他社にはない魅力や、採用担当者が納得できる理由が必要です。待遇面や漠然とした話は避け、応募先で働きたい理由を具体的に伝えましょう。

「志望動機が思いつかない…」という方は、例文を参考にしてみてください。

「大学在学時の就職活動で内定を得た企業へ就職したものの、採用当初の条件や待遇と大きく異なる点があり退職をし、アルバイトをしていました。しかし、『好きな仕事を続けたい』『スキルアップして結婚後も働きたい』と将来のことを考えるようになり、正社員に挑戦することを決意しました。

また、私はアパレルショップで販売職の経験があります。相手の意図を汲み取ったうえで予想を上回る提案を心掛けた結果、リピーターのお客さまが増えたり、個人の売上が店内トップになったりといった実績があります。

御社でもその特性を活かして、売上に貢献できる人材を目指していきたいです」

こちらの例文は、「フリーターから正社員へ!転職を成功させる志望動機の書き方や例文をご紹介」でご紹介しています。伝え方のポイントも解説しているので、ぜひ参考にしましょう。

また、面接で定番の質問は「面接でよくある質問と回答例を紹介!中途採用と新卒では内容が違う?」のコラムをご覧ください。

服装や持ち物は前日までに揃えておこう

面接の服装は、スーツかオフィスカジュアルが無難です。正社員の面接では、第一印象も重要な評価ポイントの一つ。選考の案内に服装に関する記載がなくても、TPOに応じた身だしなみや髪型を整えて面接に臨みましょう。

また、履歴書や職務経歴書などの応募書類はもちろん、カバンやスマートフォン、メモ帳、筆記用具などの持ち物も確認しておくことが大事。当日になって慌てないよう、前日までに準備しておきましょう。

服装は「正社員の面接の服装はどうすれば良い?男女ごとに詳しく解説!」のコラムを、持ち物は「面接時の持ち物を言われなかったら?転職活動で用意すべきアイテムリスト」のコラムを参考に準備を進めてみてください。

フリーターから正社員を目指しやすい求人の見つけ方

フリーターから正社員を目指すなら、内定を獲得しやすい求人を探すのも大事なポイントです。

ここでは、フリーターから正社員を目指す方に向けて、おすすめの求人探しの方法を3つご紹介します。チェックしてみてください。

希望条件をすべて叶えようとせずに優先順位を付ける

求人探しでは、希望条件に優先順位を付けて考えることが大切です。希望条件が多い場合、それをすべて満たせる求人を探すのは難しいといえます。特に、フリーターから正社員を目指す際は、条件を絞り過ぎてしまうと応募できる求人が限られてしまい、就職先探しが難航する可能性があるでしょう。

希望条件を洗い出したあとは、「この条件は外せない」という観点で優先順位をつけ、上位3つ程度を軸に求人を探すのがおすすめです。「収入アップ」など、正社員として就職して経験を積みながら叶えられる希望は、求人を探す段階では除外するようにしましょう。

「未経験OK」「経歴不問」「フリーター歓迎」に注目する

フリーターから正社員を目指す際は、「未経験OK」「経歴不問」「フリーター歓迎」などが記載された求人に注目してみましょう。フリーターからいきなり即戦力を求められる求人に応募しても、正社員の経験がない状態から内定を得るのは難しいといえます。ある程度経験を積んでから転職する方法もあるので、まずは自分の状況に合った求人を選んでみてください。

「未経験OK」「経歴不問」「フリーター歓迎」のような記載のある求人は、人材をイチから教育することを想定しているため、ポテンシャル採用を行っている可能性があります。正社員の経験がある方は「経験者向け」の求人に応募できますが、アルバイトの経験のみの場合はポテンシャルを評価してくれる求人のほうが内定を獲得できる可能性が高まるでしょう。

幅広い業界・職種の求人から選ぶ

求人探しをする際は、先入観をもたずに幅広い業界・職種から探すようにしましょう。就職活動の経験が浅いと、業界や職種の種類をそれほど多く把握していない場合も。「事務職」「営業職」のようによく知られている職種だけを求人探しの対象とすると、選択肢を狭めてしまうことになるかもしれません。

世の中には多種多様な仕事があるので、初めは特定の業界や職種に絞り過ぎずに求人を探してみるのがおすすめです。フリーターから正社員を目指す際は、視野を広げて求人を見比べ、幅広い選択肢のなかから選びましょう。

フリーターから正社員を目指しやすいおすすめの職種8選

フリーターから正社員を目指しやすい職種には、「未経験者を歓迎する傾向がある」「業界全体で人手不足といわれている」といった特徴があります。

以下で、フリーターから正社員を目指すのにおすすめの職種をご紹介するので、参考にしてみてください。

1.ITエンジニア

ITエンジニアは、システムやソフトウェアなどの開発の場に携わるIT系の技術職のことです。急速に発展し続けているIT業界では、ITエンジニアが十分に確保できていません。そのため、採用の間口を広げて応募を受け付ける傾向があり、フリーターから正社員を目指しやすい仕事といえます。

ITエンジニアになるには、業務で用いるプログラミング言語やスキルを習得する必要があるため、一定の努力が必要です。しかし、AI技術の発展によりさらなる事業・サービスの拡大が見込まれるため、将来性のある仕事といえるでしょう。

ITエンジニアとして経験を積めば、将来的にフリーランスのエンジニアになる道もあるため、自由度の高い働き方を目指したいフリーターの方におすすめです。

正社員

エンジニア

年収 660万円 ~ 1,020万円

-

未経験OK,残業少なめ,学歴不問,プライベート重視,諸手当あり

2.介護職員

介護職は、介護保険サービスを利用する高齢者が安心して生活できるよう、食事介助や入浴介助といった身体介護や身の回りのお世話を行う仕事です。高齢化の進む日本では、ニーズに対して介護人材が不足しているため、未経験者を歓迎する求人が非常に多くあります。男性・女性ともに需要があり、若く体力のある人材は重宝されるでしょう。

フリーターから正社員として就職後に「介護職員初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」などの介護資格を取得すれば、資格手当がつくことも。実務者研修を取得し介護職の経験を3年積めば、国家資格である「介護福祉士」の取得を目指せるので、長期的なキャリアパスを描くことも可能です。

正社員

介護職

年収 297万円 ~ 351万円

-

大手企業,未経験OK,残業少なめ,賞与あり,安定的な仕事,昇給あり,諸手当あり

3.営業職

会社が提供する商品やサービスを売り込む営業職は、どの業界でも需要の高い職種です。コミュニケーション能力や提案力といったスキルが重視されるため、適性があれば未経験から従事できます。

「営業=ノルマが厳しい」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、すべての営業職にノルマがあるわけではありません。営業職のなかでも、既存客との取引やニーズ調査を行う「ルート営業」はルーティンワークが多いので、正社員未経験のフリーターの方が始めやすいといえます。

正社員

営業・ソリューション提案

年収 648万円 ~ 1,037万円

-

未経験OK,賞与あり,昇給あり,諸手当あり

4.施工管理職

施工管理職とは、主に建設工事現場で監督や指導を担う職種です。建設業界では、現場の技術職の高齢化が進み、人材の若返りを図っています。フリーターのような若い人材の需要が高く必須となる資格がないことから、未経験から正社員に挑戦することが可能です。

施工管理職は、ビルやマンションの建設現場、公共事業など活躍の場が広いため、掲載求人数も多い傾向にあります。「モノづくりに興味がある」「体力に自信がある」といったフリーターの方におすすめの職種といえるでしょう。

正社員

建設プロジェクトマネジャー(施工管理)

年収 377万円 ~ 583万円

-

大手企業,未経験OK,賞与あり,安定的な仕事,昇給あり,諸手当あり

5.販売職

販売職は、主に接客を担当し、商品やサービスを提供するのが仕事です。販売職として従事するために必須となる資格はないので、未経験からチャレンジしやすいでしょう。正社員求人が多い職種としては、アパレルや家電量販店の販売員、飲食店・宿泊施設・ブライダル・テーマパークのスタッフなどが挙げられます。

接客・販売スタッフの仕事は、どのスタッフも同じレベルの接客ができるように、マニュアルや入職後の教育体制が整っている傾向があるのが特徴です。そのため「正社員として働けるか不安…」というフリーターの方も安心して従事できるでしょう。

正社員

アパレル販売職

年収 300万円 ~ 420万円

-

大手企業,未経験OK,残業少なめ,賞与あり,学歴不問,安定的な仕事,昇給あり,諸手当あり

6.コールセンタースタッフ

コールセンターでのオペレータースタッフの仕事は、お客さまに対する受電と架電の2パターンです。受電の場合はインバウンド業務といい、お客さまからの問い合わせや商品の受注、クレーム対応などを行います。架電の場合はアウトバウンド業務といい、アンケート調査や商品・サービスの提案などを行うのが一般的です。

マニュアルが整備されている傾向があるので、未経験のフリーターの方が始めやすいといえます。根気強く架電を続けたりクレーム対応をこなしたりするなかで、臨機応変に対応する力が身につくでしょう。

正社員

コールセンターオペレーター

年収 378万円 ~ 432万円

-

未経験OK,残業少なめ,賞与あり,学歴不問,プライベート重視,昇給あり,諸手当あり

7.工場作業員

工場作業員は、工場における製品や部品などの制作業務、原材料の搬入、燃料の補給といった雑務を行います。職場となる工場によって、携わる製品や部品は異なるので、自分が興味のある分野を探してみるのがおすすめです。

工場で働くのに必須となる資格はありません。業務では一つの作業を黙々とこなす傾向があるので、「単純作業が好き」「コツコツと集中して作業したい」というフリーターの方に向いているでしょう。

正社員

製造スタッフ職

年収 313万円 ~ 399万円

-

未経験OK,賞与あり,昇給あり,諸手当あり

8.事務職

事務職は、書類の作成や整理、来客・電話対応、データ入力といった事務作業をメインに行う仕事です。事務職の仕事に就くのに必須となる資格はないため、未経験からチャレンジできます。

事務職には、一般事務や医療事務、経理、営業事務などの種類が多数あるのが特徴です。募集内容によっては専門的なスキルを歓迎していたり経験者を優遇したりする場合もあるので、募集要項は必ず確認するようにしましょう。

事務職について詳しく知りたい方は、「事務職とは?種類や仕事内容を解説!平均年収とおすすめの資格も紹介」のコラムもご覧ください。

正社員

事務系総合職

年収 454万円 ~ 518万円

-

大手企業,未経験OK,賞与あり,安定的な仕事,昇給あり,諸手当あり

フリーターから正社員になる際に注意すべきブラック企業の特徴

フリーターから正社員を目指す際は、ブラック企業に注意しましょう。初めて就職活動をする場合、ついつい第一印象や給与の面だけで応募先を選びたくなるかもしれません。しかし、募集要項には魅力的なことをたくさん記載してあっても、労働環境が劣悪なブラック企業が紛れている場合もあるので、しっかりと見極めましょう。

ブラック企業の可能性があるのは、下記のような特徴のある求人です。

- ・募集期間を何度も延長している

- ・同じ条件の企業に比べて給与が異様に高額

- ・同じ条件の企業に比べて離職率が高い

- ・口コミの評価が著しく低い

長期にわたって同じ求人を掲載している求人は、つねに人材が不足している可能性があります。介護業界やIT業界など、ニーズに対して人材が不足している業界であれば不思議ではないものの、同じ業界や職種と比べて掲載期間が長い場合は、注意してみてください。

同じ条件の企業と比べて異様に高い給与額を掲載している場合、同じ条件の企業に比べて離職率が高い職場は、人材が集まらない事情があるかもしれません。気になることがある場合は、すぐに応募せずに徹底して情報収集を行いましょう。

会社の口コミの評価が著しく低いときは、本当にそのとおりの状況なのかを調べてみる必要があります。ただし、口コミは誰でも書き込めるため、間違った情報が載ってしまうことも。口コミの内容を全面的に信用するのではなく、参考程度に確認するようにしましょう。

ブラック企業については、「ブラック企業かも…面接を受けるべき?特徴や質問例を把握して不安を解消!」のコラムで詳しくご紹介しているので、興味のある方はチェックしてみてください。

労働環境の悪い仕事に就くのが不安ならエージェントがおすすめ!

「労働環境の悪い職場を見分けられない…」「ブラック企業に応募してしまいそうで不安」というフリーターの方は、就職・転職エージェントの利用がおすすめです。

就職・転職エージェントでは、専任のキャリアアドバイザーが労働環境はもちろん、給与や待遇面、人間関係といった詳細な情報を教えてくれます。プロ目線でおすすめの求人を紹介してくれるので、安心して応募ができるでしょう。

これから正社員を目指すフリーターの方は、若年層向けの就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。

ハタラクティブでは、若年層に特化しているので、「ポテンシャルや人柄重視」「未経験者歓迎」の求人を多数取り扱っています。経験豊富なキャリアアドバイザーがカウンセリングから内定後のフォローまで手厚くサポートするので、就職・転職が初めての場合もスムーズに就職活動を行うことが可能です。

1分程度で行える適職診断も含め、ハタラクティブが提供しているサービスはすべて無料でご利用いただけます。「まだ正社員に踏み出すか迷っている」というフリーターの方も、ぜひお気軽にご利用ください。

フリーターから正社員を目指す方によくある質問

ここでは、フリーターから正社員を目指す方によくある質問をQ&A形式でまとめました。「高卒フリーターだけど正社員になれる?」「30代のフリーターでも大丈夫?」などのお悩みにお答えするので、ぜひ参考にしてみてください。

高卒フリーターから正社員になれますか?

高卒フリーターから正社員を目指すことはもちろん可能です。ただし、フリーターのまま年齢を重ねると就職の難易度は上がっていきます。10代20代の年齢が若いうちに就職活動を始めるのがおすすめです。年齢が若ければ、未経験から正社員として採用されるチャンスが多いだけでなく、長期的なキャリアを見据えて経験を積むこともできます。「若い人材を育てていきたい」という会社は多いので、早いうちに正社員を目指しましょう。

フリーターの就職事情について詳しくは、「フリーターとは?さまざまな働き方との比較や正社員就職のコツ」のコラムも参考にしてみてください。

30代フリーターから正社員になるのは遅いですか?

30代の方も、フリーターから正社員を目指せます。ただ、年齢を重ねるにつれて求められるスキルや経験が増えていくため、できるだけ早く行動を始めるのがおすすめです。30代は20代よりも就職のハードルは上がりますが、未経験から始められる仕事も数多くあるのでご安心ください。

心配な方は、「30代から正社員になれる?就活のコツや未経験から目指しやすい仕事を解説」や、「30代フリーターから正社員になれる?就職者の割合や成功のコツを解説!」のコラムもチェックしてみましょう。

フリーターから正社員になると給与はどれくらい変わる?

フリーターから正社員になると、10代~20代前半の場合は2万~4万円程度、20代後半~30代前半の場合は5万~8万円程度、給与が上がる可能性があります。

あくまでも平均給与のデータをもとに算出した金額なので、必ずしもすべての方の給与が同じようにアップするとは限りませんが、正社員のほうが収入が高い傾向があるのは事実です。

詳しくは、このコラムの「給与が安定し昇給のチャンスも増える」をご覧ください。

フリーターから目指しやすい正社員求人はありますか?

フリーターから正社員を目指しやすい仕事は、未経験者を歓迎していたり人手不足の傾向があったりする仕事です。たとえばIT業界のITエンジニアは需要に対して人材が不足しているため、未経験者まで採用の間口を広げています。また、介護業界は高齢化の影響により人手不足の傾向があり、求人が多く、フリーターから目指しやすいでしょう。

このほかおすすめの仕事は、「フリーターは未経験から正社員に就職できる?おすすめの仕事や求人を紹介」のコラムでもご紹介しています。あわせて参考にしてみてください。

フリーターから未経験の職種で正社員になれますか?

職種によっては難しい場合もありますが、未経験の職種で正社員になることは可能です。面接ではなぜその職種に興味があるのか、どのように成長したいのかを明確に伝えて熱意をアピールしましょう。

フリーターから正社員になれるか不安な方は、未経験からの正社員就職に強い就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。専任のキャリアアドバイザーが丁寧にサポートいたします。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。