仕事を辞めたいと思う理由とは?退職前にできる対処法や転職時のコツを解説仕事を辞めたいと思う理由とは?退職前にできる対処法や転職時のコツを解説

更新日

公開日

働いていると「仕事を辞めたい」と悩むことがあるのではないでしょうか。「仕事を辞めたい」「職場に行くのが辛い」というときは、原因を明らかにして対処することで現状を改善できる場合があります。

このコラムでは「仕事を辞めたい」と悩む方に向けて、そう感じる理由や対処法、退職を判断するポイントを解説。辛い状況から抜け出すためにこのコラムを参考にしてみてください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

「仕事を辞めたい」と思う経験は誰にでもある

引用:ハタラクティブ「

」

こんな人におすすめ

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

働くなかで「仕事を辞めたい」「働くのが辛い」と思う経験は、誰にでもあるものです。

日常的な業務や職場環境に対する不満はなくても、連休最終日の夜や仕事で失敗した翌日の朝などは、「仕事に行くのが辛い」「いっそ辞めてしまいたい」と思う人もいるでしょう。

「辞めたい」と思う状態を放置すると、ストレスが大きくなる恐れがあります。そのため、「辞めたい」という気持ちが続いている場合は、信頼できる人に相談したり、有給休暇を取ってリフレッシュする時間を設けたりするなど、対処してみるのがおすすめです。詳しい対処法はこのコラムの「『仕事を辞めたい』と辛いときに試したい9つの対処法」で解説しているので、チェックしてみてください。

まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

「仕事を辞めたい」と感じる10個の理由

「仕事を辞めたい」と感じる理由は「給与に不満がある」「残業が多く私生活と両立できない」「人間関係にストレスを感じている」などさまざまです。以下で「仕事を辞めたい」と感じる理由を10個挙げて解説するので、自分に当てはまるものがないか確認してみてください。

1.給与に不満がある

「給与が安い」という不満が将来への不安につながり、仕事を辞めたいと感じることがあるでしょう。

職場の人間関係や業務内容に対する不満がなかったとしても、自分の仕事量や成果に見合っていない給与であれば「ずっとこのままの給与は嫌だ」と今の仕事を辞めたくなる場合があります。

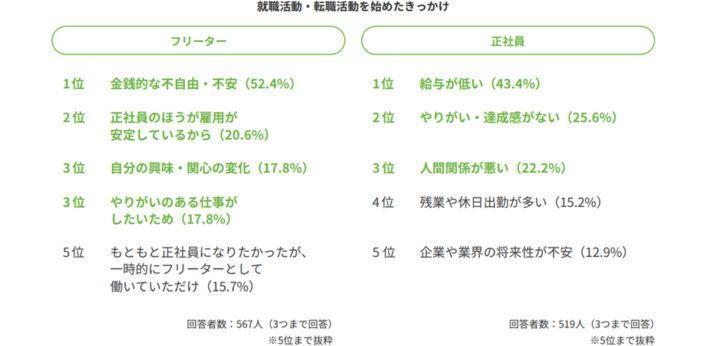

金銭面の不安を理由に就職・転職活動を始める人は多い

ハタラクティブの「若者しごと白書2025」によると、フリーターも正社員も、就職・転職活動を始めたきっかけとして金銭面の不安や不満が1番多い結果でした。

表を見ると、フリーターは52.4%、正社員は43.4%の人が、金銭面の問題で就職・転職を始めたことが分かります。この結果から、金銭面の不安や不満は「仕事を辞めたい」と感じる理由になり得るといえるでしょう。

2.残業が多く私生活と両立できない

私生活を思うように過ごせないことで十分に休めず、ストレスを感じたり身体的な疲労が蓄積したりすることがあります。その結果、心身の疲労やストレスがパフォーマンスの低下や労働意欲の低下につながり、仕事を辞めたいと感じる恐れがあるでしょう。

3.人間関係にストレスを感じている

職場に合わない人がいたり人間関係が悪かったりすると、ストレスを抱えて「仕事を辞めたい」と感じることがあるでしょう。「話さなければ仕事ができないけれど、話しかけたくない…」と感じることでコミュニケーションを取るのが後回しになり、スムーズに仕事が進めにくくなることも考えられます。また、仕事を思うように進められないと、職場へ行くこと自体が億劫になることもあるでしょう。

なかにはパワハラにより人間関係に問題が生じていることがあります。職場の人から暴言を吐かれたり身体的な攻撃を受けている場合はパワハラに該当するため、会社の窓口に相談することが必要です。ほかにもどのような行為がパワハラに該当するのかは「パワハラの定義とは?3つの要素や対処法について解説!」のコラムで解説しているので、チェックしてみてください。

4.ミスが続いている

仕事上の失敗が続くと、「これ以上会社に迷惑をかけたくない」「上司に怒られるのが怖い」などと、自分を思い詰めてしまう傾向があります。その結果、再びミスをする恐怖から職場に行くのが辛くなり、仕事を辞めたいと感じることもあるでしょう。

5.社風が合わない

会社の雰囲気や価値観などの社風が自分と合わないことで働きにくさを感じることも、「仕事を辞めたい」と感じる理由の一つです。

たとえば、「職場でのフランクなコミュニケーションが合わない」「チャレンジする機会がない」など、自分の価値観や仕事への姿勢と合わない場合、ストレスを感じたりモチベーションが低下したりするでしょう。

社風は自分の力で変えることが難しいため、合わない場合は「辞めるしかない」と考えることもあります。

6.不当な評価をされている

仕事にまじめに取り組んだり業績を上げたりしているのにもかかわらず、正当に評価されないとモチベーションが低下し、「辞めたい」と感じることもあるでしょう。たとえば、上司の個人的な感情や飲み会の出席率など、「仕事に関係ない理由で査定を決めているのでは」と感じ、辛い思いをすることがあります。業績や仕事への取り組みを評価して欲しい人にとっては、「仕事を辞めたい」と感じる原因になり得るでしょう。

7.結婚・出産・介護などの事情がある

結婚や出産、介護など、家庭の事情によって「仕事を辞めたい」と考える場合もあるようです。

近年では育休や産休のほか、時短勤務制度など復帰後のサポートも充実している企業が多い傾向にあります。しかし、「上司や同僚から家庭事情の理解が得られない」「復帰後の仕事が思うようにいかない」など制度だけでは解決できない問題に直面する場合もあるようです。そのような事情から家庭と仕事の両立が難しくなり、「仕事を辞めたい」と思うこともあるでしょう。

8.やりたいことがあるが今の職場では実現できない

やりたいことがあるものの、現在の職場では実現が不可能な状況も、「仕事を辞めたい」と思う理由になり得ます。たとえば、「若いうちにマネジメントの仕事に携わりたいが、年功序列が根付いていて難しい」「やりたい仕事があるが、関係のない部署に配属になり異動も難しい」という場合、仕事のモチベーション低下につながる可能性があるでしょう。

9.仕事に向いていない・やりがいがないと感じる

「仕事内容が自分に向いていない」「仕事に対してやりがいを感じられない…」という場合も、仕事を辞めたくなる理由の一つです。自分の適性や仕事内容に対する希望とマッチしていない仕事をしていると、業務のスピードが低化してしまったり成果が出にくかったりするでしょう。その結果「仕事を辞めたい」と感じてしまうことも考えられます。

働いていると慣れない仕事に苦戦したり、希望に合わない業務を担当したりすることもあるでしょう。仕事に対してミスマッチを感じたとしても、すぐに退職する選択肢を選ぶのではなく、自分の努力で改善できる可能性がないかを考えてみてください。

10.やる気が出ず働きたくない

仕事や会社への不満ではなく、そもそも働く意欲が低くやる気が出ないという場合もあるでしょう。ニートやフリーターのいい一面のみを見て、「自由で羨ましい」と思う場合もあります。

また、新卒時にやりたい仕事やキャリアプランをよく考えずなんとなく就職すると、毎日働くのが億劫になってしまうこともあるようです。

「良い会社だけど辞めたい」「特に不満はないけれど、やる気が出ない」という場合は、働く目的についてよく考えてみる必要があります。

オンとオフを心がけてリフレッシュすることが、仕事のストレスを解消するポイントです

仕事でストレスを感じていると、プライベートの時間にも感情が引きずられ、モヤモヤした時間を過ごしがちになってしまいます。仕事が終わったら意識して仕事モードのスイッチをオフにして切りかえ、リフレッシュしましょう。

趣味を楽しんだり、スポーツで体を動かしたり、お休みの日に自然豊かな場所に出かけて身を置くのもよいでしょう。好きなことに集中すると気分転換になります。

軽く汗をかく程度の運動は「幸せホルモン」といわれるセロトニンの分泌が促されるので気分もよくなり、心地よい疲れのもとで良い睡眠につながりやすくなるのでストレス解消に役立ちます。運動習慣の少ない方は、軽いストレッチやウォーキングでも構いません。すぐに取り組めるのでおすすめです。

また、樹木などの自然はストレスホルモンのコルチゾールを低下させるといわれており、リラクゼーション効果をもたらし自律神経を整える効果があるとされているので、公園で森林浴をするのもよいでしょう。もし周囲に自然がない場合は、自然の映像や写真でもOKです。お手軽にリフレッシュできます。

あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

年代別の仕事を辞めたいと感じる理由とは

「仕事を辞めたい」と感じるのはどの年代でもあり得ることです。ここでは20代や30代、40代・50代の仕事を辞めたいと感じる理由について解説します。

20代の場合

20代前半の場合は、社会人としての土台を作る期間のため覚えることが多く、心身ともに疲れて「仕事を辞めたい」と考えることがあるでしょう。

20代後半では、同期や社会人として働く友達と自分の年収や立場を比較したときに、仕事を辞めたいと感じることがあります。「同期の方が裁量が大きい仕事を任されている」「友達の方が年収が高い」など、自分の将来が不安になることもあるでしょう。その結果、別の業界や職種に転職する人もいます。

30代の場合

30代の場合、仕事への理解が深まったことで「商品やサービスの質よりもコストを下げることばかり気にしている」「社会の需要に合わせて仕事が変化しない」など会社の将来性のなさが見え、今の会社に居続けることを不安に思う場合があります。

また、20代後半の場合と同様に今よりも長く勤める企業を目指して転職をする場合もあるでしょう。

40代・50代の場合

40代・50代は家庭の事情や体調面の不安から、働き方のシフトチェンジをするために「仕事を辞めたい」と考えることがあるでしょう。「親の介護と両立することになった」「力仕事が難しくなった」など、今後の働き方を見直すために「仕事を辞めたい」と考えることがあるでしょう。

「仕事を辞めたい」と悩む人にみられる5つの特徴

仕事に対する考え方や職場の環境が、仕事を辞めたい気持ちを強めてしまう場合もあるようです。

ここでは、「仕事を辞めたい」と悩む人にみられる6つの特徴を紹介します。以下の特徴の一覧に自分との共通点がないか、確認してみてください。

1.仕事熱心な人

仕事を辞めたいと悩む人にみられる特徴として、仕事に熱心に取り組み自分の理想をもっている人が挙げられます。

仕事熱心な人の場合、業務外の時間も仕事のことを考えてしまいやすいようです。常に仕事のことを考えていると、心の休息を取るのが難しくなり、精神的な疲労がたまることもあるでしょう。その結果、「仕事を辞めたい」と考える場合があります。

2.責任感が強い人

責任感が強過ぎてプレッシャーを感じていると、ミスをしてしまったり目標を達成できなかったりした際に、「自分のせいで周囲に迷惑をかけている」と必要以上に自分を責めてしまう場合があります。自責し過ぎることで自分に自信が持てなくなり、「仕事を辞めたい」と感じてしまうようです。

3.コミュニケーションを苦手に感じる人

仕事内容により頻度は異なるものの、働くうえでは社内の人とコミュニケーションを取らなければなりません。コミュニケーションに苦手意識があると、徐々にストレスが蓄積して労働意欲の低下につながり、仕事を辞めたいと感じる恐れがあるでしょう。

4.環境が変わったばかりの人

就職や転職など環境が変わったばかりで慣れない状況にあると、ストレスを感じて仕事を辞めたいと考える可能性があります。

新しい環境に慣れないうちは職場の雰囲気や業務内容に適応するのが難しく、「思うように仕事ができない」と感じることもあるでしょう。

しかし、日数を重ねて慣れていけば、仕事に対するやりがいや楽しさを感じる可能性は十分にあります。環境が変わったばかりのときは、「まだ慣れていないだけ」と気持ちを前に向けるよう意識することが大切です。

5.プレッシャーが大きい仕事に就いている人

重要な仕事を任される立場にあると、プレッシャーやストレスが大きくなると考えられます。

たとえば、管理職についていたり、大きな案件を担当していたりすると、「責任が大き過ぎて荷が重い…」と感じてしまうこともあるでしょう。精神的な負担が継続することで、心身ともに疲労が溜まり「仕事を辞めたい」と悩むことが考えられます。

「仕事を辞めたい」と辛いときに試したい9つの対処法

「とにかく仕事を辞めたい!」と衝動的に退職を決めてしまうと、転職先が決まらず後悔することも。仕事を辞めたいときほど、よく考えて行動することが大切です。

以下で「仕事を辞めたい」と辛いときに試したい対処法を紹介するので、参考にしてみてください。

仕事を辞めたいと感じたときに行うべき整理のポイントを教えてください

仕事を辞めたいと感じたときは、まず「感情の整理」と「事実の整理」を分けて考えることがとても大切です。私がキャリア相談で多くの方を支援してきた経験上、感情だけで決断すると後悔することが少なくありません。

具体的には、まず紙に「辞めたい理由」と「辞めたくない理由」を書き出し、それぞれに具体的なエピソードや状況を添えることをおすすめします。たとえば、「上司とのコミュニケーションがつらい」という感情があれば、どのような場面でどんな気持ちになったのかを詳細に書き出しましょう。

次に、仕事内容や職場環境、収入、将来の見通しなど、冷静に判断できる事実を整理します。さらに、「自分の価値観や人生で大切にしたいことは何か?」を見つめ直す時間を作ることで、より納得感のある決断に近づけるはず。こうした整理は気持ちを客観的に見つめ直すための第一歩であり、辛い心境でも冷静な行動を導く助けになります。焦らず少しずつ進めてみてください。

1.辞めたい理由を明らかにする

「仕事を辞めたい」と辛いときには、辞めたい理由を明らかにすることで改善方法を考えやすくなるでしょう。

たとえば、仕事を辞めたい理由を紙に書き出してみると、頭のなかが整理されやすくなります。そこから辞めたい理由を掘り下げていくと、今の職場で解決できる問題なのか、転職するべきなのかが見えてくるでしょう。

2.退職を決心する前に「辞めるリスク」を考える

仕事を辞めたいと思ったときはすぐに行動に移すのではなく、「仕事を辞めたらどのようなリスクがあるのか」を考えてみましょう。たとえば、転職先が決まらないまま退職した場合は、収入が途絶えるため経済面で苦しくなる可能性があります。

退職に伴うリスクを想定し、現職に留まるべきか転職すべきかを慎重に考えましょう。

3.今の仕事を続けるメリット・デメリットを考える

一度「仕事を辞めたい」という気持ちになると、今の会社の良いところが見えなくなってしまう場合があります。

しかし、転職後に「前の会社のほうが良かった」とならないためにも、長い目で見たときのメリット・デメリットを冷静に見極めるのがおすすめです。たとえば、「長く続けたら昇格できるかもしrwないけど、業務内容に興味がもてない」のように、理想の将来像や実現したいことを基準に、メリットとデメリットを天秤にかけてみましょう。

4退職をためらう理由を洗い出す

「仕事を辞めたいのに辞められない…」と感じているときは、何がネックになっているのかを明らかにしましょう。

たとえば、「嫌な業務があるので辞めたいけれど、本当に辞めて良いのか迷う」という場合は、その業務がなくなっても辞めたいと思うかを考えます。

退職を迷う理由を洗い出すことで、本当に辞めたいのか現状から逃げたいだけなのかが明らかになるでしょう。

5.辞めたい理由を自分で解決できるか考える

仕事を辞めたい原因を自分で解決できるか考えるのも一つの方法です。

業務量が多いと感じるときは業務内容の優先順位を考えて整理したり、仕事内容が合わないのであれば異動を申し出たりと、まずは今の職場でできることがないか考えてみましょう。

一人で抱え込んで我慢をし過ぎないようにしよう

「仕事を辞めたい」「職場に行くのが辛い」と悩む際には、必要以上に我慢しないようにすることも大事です。

「『仕事を辞めたい』と悩む人にみられる5つの特徴」で説明したように、仕事を辞めたいと悩む人は、仕事に熱心に取り組んだり責任感が強かったりする人が多い傾向にあります。そのため、仕事に関する不満やストレスがあっても、「助けてもらうなんて無責任なことはできない」「我慢してでもやり通さなければ」など、思い詰めるところまで頑張ってしまうこともあるでしょう。

ただし、我慢し過ぎて精神的疲労が溜まらないように注意しましょう。

6.キャリアプランを立ててみる

仕事をする目的や目標を探してキャリアプランを立てることで、「新入社員を育成する立場になるためには今の仕事を頑張ろう」と労働意欲の向上につながる可能性があります。

キャリアプランを立てる際は、「5年後・10年後にこうなりたい」といった中長期的な目標から逆算して考えることで、今どのように努力すればいいかが見えてくるでしょう。

キャリアプランの立て方については「キャリアプラン例や立て方を解説!面接で質問される理由や回答方法も紹介」を参考にしてみてください。

7.信頼できる人に相談する

仕事を辞めたいと感じたら、自分だけで抱え込まずに信頼できる人に相談することも方法の一つです。自分の不安や悩みを人に相談することで、気持ちが楽になる場合があります。

また、自分の悩みを話すことで考えが整理されるだけでなく、第三者の客観的な意見をもらえるでしょう。他者の考え方を知ることにより、現状に対して冷静な判断をしやすくなると考えられます。

相談相手は、職場の信頼できる人や家族、友人がおすすめです。職場の人は普段から自分が働いている姿を見ているため、より的確なアドバイスを得られる可能性があるでしょう。職場の人に話しづらい場合は、家族や友人に打ち明けてみてください。

8.仕事を辞めた経験がある人の話を聞いて参考にする

仕事を辞めたいと思ったら、退職経験がある人の体験談を読んだり実際に話を聞いたりして、今後の参考にするのがおすすめです。第三者の意見は、客観的に物事を判断するための材料になるでしょう。

ただし、退職における最適な判断基準は人によって異なるため、あくまでも参考意見として聞きましょう。仕事を辞める決意ができたけれどタイミングが掴めないという人は、「仕事の辞めどきを見極めるポイントを解説!簡易的な診断方法もご紹介」をご覧ください。

9.有給休暇を取ってリフレッシュする時間を設ける

「仕事を辞めたい」と辛いときは、どうしてもネガティブな思考になりやすく、深刻に考え過ぎてしまったり現状を冷静に判断できなかったりするでしょう。

そのため、思い切って休みを取り心身を癒すことによって気持ちが落ち着き、仕事に対して前向きになれるかもしれません。退職を考える前に一度よく休んで検討することがおすすめです。

仕事が辛くて辞めたい場合の対処方法について教えてください

仕事が辛い理由を自分なりに整理したうえで、第三者に相談を

まずは、辞めたいほどに仕事が辛いと感じる理由と、その対処方法を考えてみましょう。理由によっては改善できる場合もあります。

自分なりに整理できたら、たとえば上司や同僚に相談して意見を尋ねてみるのもおすすめです。一人では考えつかなかった打開策や、同じように悩み解決した事例などのアドバイスをもらえるかもしれません。

何より、一人で辛い気持ちを抱えていると悩みにフォーカスしがちで、思考がどんどんネガティブになってしまいます。同じ職場の人に話しづらい時は、家族や友達、専門のキャリアコンサルタントに話すことも一手です。結論を急がずに広い視野で考えてみると、思わぬアイデアが出てくるかもしれません。少し休暇を取って仕事から離れ、リフレッシュすることも効果的です。

もし可能なら、逆に「仕事のやりがいや楽しさ」を感じることを紙に書き出し、仕事の魅力をもう一度見つめ直してみることもおすすめでしょう。

「仕事を辞めたい…」退職を判断するポイント

仕事を辞めたい理由が、自分では改善できない会社の問題だったり、ストレスで私生活に支障が出たりしている場合は、退職や転職を検討してみましょう。以下で、「仕事を辞めたい」と思ったときに退職を判断するためのポイントをいくつかご紹介するので、自分の状況と照らし合わせて考えてみてください。

退職を判断するポイント

- 職場環境が悪く解決の余地がない

- 会社の将来性に不安がある

- 待遇面や評価制度の改善に期待ができない

- ストレスで心身に支障をきたしている

- 働き方やライフスタイルの変化が負担になっている

職場環境が悪く解決の余地がない

長時間労働の常態化や給与未払い、ハラスメントの横行など辞めたい理由が自分で解決できない職場環境の場合は退職を視野に入れましょう。このような状況で働き続けることで、自身の生活面や健康面に支障をきたす恐れがあるためです。

上司に退職を申し出ても無理に引き止められたり、認められなかったりする場合は、必要に応じて人事部や労働基準監督署に相談するのがおすすめです。

会社の将来性に不安がある

会社の経営が不安定で将来に対して不安があり、状況の改善が見込めない場合は退職を検討するのが望ましい場合があります。給料が引かれたり、福利厚生が減ったりするなど、会社の規則における基本的なことが実施できていない場合、会社の将来性に不安を感じることがあるでしょう。

会社の倒産やリストラで急に仕事を失ってしまうと、生活面での不安を抱える恐れがあるため、早めに転職を検討したり情報収集を始めたりしておくのが大切です。

評価制度の改善に期待ができない

「上司に気に入られている人が昇進する」「業績を上げても評価してもらえない」など自分の努力が正当に評価されないと、今後思い描くキャリアが実現できない恐れがあります。また、会社が規定している評価制度は簡単に変えられるものではないため、改善が期待できない場合は退職するのが望ましいことがあるでしょう。

ただし、評価制度の基準に対して自分の実力が足りていない場合もあります。客観的に自分のレベルを把握してから退職するかどうかを判断するようにしましょう。

ストレスで心身に支障をきたしている

ストレスで体調を崩しているときは無理に仕事を続けると、さらに心身に悪影響を及ぼす恐れがあります。そのため、まずは有給休暇や休職制度を利用して無理をせずに休息を取りましょう。

十分に休息をとっても仕事を辞めたい気持ちが変わらないときは、退職を検討するのがおすすめです。

働き方やライフスタイルの変化が負担になっている

「勤務地が変わり通勤時間が長くなったため深夜帰宅になる」「子どもが増え、収入を増やさなければならなくなった」など、勤務地やライフスタイルの変化により負担を感じている場合も、退職を考える機会になり得るでしょう。

上司や人事担当者に相談して勤務地を異動させてもらえる可能性もありますが、必ず希望が叶うとは限りません。また、給与や待遇面は会社の就業規則により決まっているため、自己都合のために変更してもらうことは基本的に不可能です。

勤務先や私生活が大きく変わったことで会社や仕事へのストレスを感じているのであれば、転職をすることで生活の質や精神面の安定に期待できます。

仕事を辞めたいときのNG行動

仕事を辞めたいと思ったときに、感情に任せて衝動的な行動を取ってしまうと、後々の転職活動にも悪影響を与える可能性があります。以下で仕事を辞めたいときに避けるべき行動を詳しく説明するので、確認してみてください。

仕事を辞めたいときのNG行動と後悔しないための整理法

仕事を辞めたいと感じたときのNG行動として、まず「辞める理由だけを探し続ける」ことが挙げられるでしょう。私の支援経験では、感情が高ぶり職場の嫌な部分だけに注目してしまい、冷静な判断ができなくなる方が多く見られます。たとえば、ある方は上司とのトラブルを理由に退職を決意しましたが、新しい職場でも同様の問題に直面し、根本的な原因を整理できていなかったことに後で気づきました。

また、「誰にも相談せず孤立する」ことも避けるべきです。信頼できる人に話すことで、客観的な視点や具体的な解決策が得られ、気持ちの整理にもつながります。

さらに、焦って即決することもNGです。自分の価値観や将来の方向性と照らし合わせて、辞めるかどうかをじっくり考える時間を持つことがポイント。冷静に整理し、周囲の意見を取り入れることで、後悔のない決断につながります。こうしたプロセスを大切にし、次の一歩を踏み出しましょう。

上司へ報告せずに無断欠勤をする

仕事を辞めたいと思っていても、上司へ報告せずに無断欠勤をするのは避けましょう。「会社に行きたくない」「仕事を休みたい」と思うことはあるかもしれませんが、無断欠勤をすると職場の人に迷惑が掛かり信用を失う恐れがあります。

引き継ぎをせず後任に迷惑をかける

上司への報告や後任への引き継ぎなどをせず、突発的に退職するのは避けましょう。上司への報告や後任者への引き継ぎの過程をせずに退職してしまうと、後任者が業務の進め方に迷ったり、必要な資料やデータがどこにあるのかが分からなかったりして、会社に迷惑が掛かるためです。また、会社だけでなく自分が担当する取引先にも迷惑をかけてしまう恐れもあります。

そのため、仕事を辞めると決めた際は直属の上司に報告し、余裕をもって後任者への引き継ぎを行いましょう。

心身的に限界なのに無理に仕事を続ける

無断欠勤や突発的な退職は避けるべきですが、心身的に限界な状態で無理に仕事を続けるのも良くありません。心身が疲弊しているにもかかわらず無理に仕事を続けてしまうと、悪化して長期的な休みが必要になり、再就職に支障をきたす恐れがあります。

仕事を辞めたくて疲れた…退職するときの流れ

どうしても仕事を辞めたくて辛いときは、退職することも方法の一つです。ここでは、退職するときの流れを紹介します。「退職したいけれど、どのようなことをしなければいけないのか分からない」という方は、ぜひチェックしてみてください。

退職するときの流れ

- 就業規則を確認する

- 上司に退職の意志を伝える

- 退職願を提出する

- 引き継ぎや社内外への挨拶をする

- 最終出社日まで社員としての仕事を全うする

1.就業規則を確認する

退職手続きについては就業規則に記載されているため、退職の意志を伝える期限といった規則を確認しておきましょう。

また、離職票や年金手帳など会社側から受け取るものや、制服や社員証など会社から貸与されているものの返却については、人事部や総務部に確認してみてください。

退職時期は繁忙期を避けるのが無難

退職時期は会社の状況を考えて、特に業務が忙しくなる繁忙期は避けるのが無難です。人材の補充がうまくいかない場合や、後任者が仕事に慣れるまで時間が掛かる可能性もあり、状況によっては退職を認めてもらえない恐れもあります。

会社に迷惑をかけないためにも、退職は職場に余裕がある時期にするのが望ましいでしょう。

2.上司に退職の意志を伝える

退職を希望する1~2ヶ月前に、直属の上司へ退職の意思を伝えます。退職の相談をする際は上司にアポを取り、二人きりで話せる場を設けましょう。

円満退職をするには「キャリアアップのため」「挑戦してみたいことができた」など、ポジティブな理由を述べるのが無難です。会社に対する不満を伝えるとトラブルの要因になる場合があるため、避けることをおすすめします。

上司に引き止められたら退職意思の固さを主張しよう

もし上司から退職を引き止められてしまったら、これまでお世話になったことを感謝したうえで「引き止められても気持ちが変わることはない」とはっきり示すのが大切です。また、引き継ぎや後任のサポートを徹底することも伝えると、上司も安心して送り出せるでしょう。

なお、どうしても話し合いで解決せず辞めさせてもらえない場合は、人事部や労働基準監督署に相談する方法もあります。

3.退職願を提出する

退職の承諾を得たら、退職願を提出しましょう。退職願は、会社を退職する希望を伝えるための書類です。

会社によって退職願のフォーマットが用意されている場合があるので、就業規則をよく確認しましょう。

4.引き継ぎや社内外への挨拶をする

退職日までの期間は、後任への引き継ぎや先方への挨拶などを済ませることが大切です。職場の同僚へ退職を伝えるタイミングは、退職願が受理されてからが好ましいでしょう。

退職願が受理される前に「仕事を辞める」と話すと社内で噂が広まり、上司に伝わってトラブルになる恐れがあるので、避けるのが無難です。

5.最終出社日まで社員としての仕事を全うする

退職が決まったあとも、最終日までは会社の一員として業務にあたる必要があります。退職が決まっているからといって仕事で手を抜くのは避けてください。快く送り出してもらえるように、仕事には最後まで真摯に取り組みましょう。

仕事を辞めたい気持ちが変わらないなら転職を検討しよう

いろいろな対処法を試しても仕事を辞めたい気持ちが変わらないときは、転職を考えてみましょう。転職活動のタイミングは、在職中に行うか・退職後に行うかの2通りです。

ここでは、それぞれのメリットとデメリットをまとめているので、確認してみてください。

在職中に転職活動をするメリット・デメリット

在職中の転職活動は収入の心配をする必要がなく、心にゆとりをもって納得するまで仕事を探せるのがメリットといえます。

しかし、今の仕事を続けながら転職先を探すことになるため、仕事が忙しいと転職活動をする時間がなくなったり、面接日や入社日の調整がしにくかったりするデメリットもあるでしょう。

退職後に転職活動をするメリット・デメリット

退職後の転職活動は比較的時間に余裕があるため、情報収集や選考対策に時間を割けるのがメリットです。また、面接の日程や入社日も融通が利きやすく、人材を急募している企業にも応募しやすいでしょう。

ただし、収入がないため金銭的な不安が生じやすく、「早く内定をもらわないと生活が苦しくなる」と焦ることで、仕事選びに妥協をしてしまう可能性があります。また、退職してから期間が開き過ぎると採用担当者から「何をしていたのか」と疑問に思われ、不利になってしまう恐れがある点にも注意が必要です。

在職中の転職活動も、就職後の転職活動も一長一短であり、どちらのタイミングが正解ということはありません。それぞれのメリット・デメリットを踏まえたうえで、自分に合ったタイミングで転職活動を行いましょう。

転職活動のタイミングについては、「転職活動は在職中と退職後のどちらですべき?伝えるタイミングはいつ?」のコラムもあわせてご一読ください。

今の仕事を辞めて転職を成功させる6つの方法

この項では、転職を成功させるための具体的な準備についてご紹介します。今の仕事を辞めて転職活動を成功させるためには、選考に向けて準備をしておくことが大切です。以下で詳しく解説しているのでチェックしてみてください。

今の仕事を辞めて転職を成功させる方法

- スキルや経験を棚卸しする

- キャリアビジョンを見直す

- 転職先に求める条件を整理する

- 志望する業界や企業の情報収集を行う

- 目標を決めて転職活動のスケジュールを立てる

- 退職前に実績づくりやスキルアップに励む

1.スキルや経験を棚卸しする

転職を成功させるためには、これまでのスキルや経験を棚卸しすることで、仕事選びの軸になったり選考でアピールできることが整理されたりするでしょう。

たとえば、これまで自分が取り組んだ仕事や実績などを思い出し、ノートにまとめてみるのがおすすめです。業務内容や携わったプロジェクト、成果、役割などを書き出しましょう。

また、「売上率を20%向上させた」「コンテストに入賞した」など、具体的な数値や実績があればあわせて書き留めておくのがおすすめです。

実績や資格以外のアピール材料もまとめておこう

仕事への向き合い方や取り組んだ工夫など、数値で表せない実績をまとめておくのもおすすめです。

たとえば、職場の掃除を進んで行っていたり、後輩のミスを陰ながらフォローしたりするなど、細かい工夫は書き留めておかないと忘れてしまう恐れもあります。

このようなエピソードは、面接であなたの人柄や価値観を伝えるのに役立つので、在職中に記録してまとめておきましょう。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

2.キャリアビジョンを見直す

次の仕事を探す前に、キャリアビジョンを見直すことも大切です。今の仕事を経験したうえで、「一人作業が良いと思っていたけれどチームのマネジメントをしたい」「身につけたスキルを活かして専門職で活躍したい」など、理想のキャリアビジョンが変わっていることもあります。今の自分に合ったキャリアビジョンを設定することで仕事選びの基準が明確になり、入社後のミスマッチ防止にも役立つでしょう。

3.転職先に求める条件を整理する

転職先に求める条件を整理することで、転職活動の軸や方向性が定まりやすいでしょう。転職先に求める条件を複数書き出し、優先順位をつけるのがおすすめです。

特に現職で不安に思ったことや、「仕事を辞めたい」と思うきっかけになったことを解消できる条件は優先的に条件として取り入れるのが大切。たとえば、「評価基準に納得がいかない」という理由で退職を考えた際は、「評価制度が整っている」「成果主義である」などの条件を設けるのが望ましいでしょう。

4.志望する企業の情報収集を行う

転職活動の軸が決まったら、志望する企業の情報収集を行いましょう。

情報収集を行う際は求人情報だけでなく、企業ホームページや会社説明会、OB・OG訪問などさまざまな方法で行うことにより、得られる情報の数が多くなります。そうすることで自分に合っているか確かめられるだけでなく、企業についてよく調べたことが伝わり、入社意欲を評価されやすいでしょう。

5.目標を決めて転職活動のスケジュールを立てる

目標がないまま転職活動を始めると、企業研究や応募書類の作成などやるべきことが先延ばしになり、期間が長引く恐れがあります。そのため、「3ヶ月以内に転職する」「半年以内に終わらせる」というように目標を設定したうえで、無理のないスケジュールを立てましょう。

6.退職前に実績づくりやスキルアップに励む

転職を成功させるために、今の仕事での実績づくりやスキルアップに励むのもおすすめです。前職での実績は、転職成功の大事なポイントとなります。「仕事を辞めたい」と悩んでいるときはモチベーションを上げにくいかもしれませんが、自分の将来のためと思って取り組むのが望ましいでしょう。

また、資格取得を目指して勉強したり、社内講習に参加してスキルを身につけたりするのも有効です。希望職種に役立つスキルや資格があると、転職の成功率が高まる可能性があるでしょう。

転職するなら就職支援サービスの利用も手

「仕事を辞めたい」と悩んで転職する際、「次の職場でも同じように悩まないか不安…」と感じる方もいるでしょう。仕事に対するモチベーションを維持しながら働くには、自分の希望やスキルに合う職場選びをすることが大切です。

以下では、転職を成功させるための支援サービスを紹介するのでぜひご一読ください。

ハローワーク

「ハローワーク」とは全国500ヶ所以上に設置されている公共職業安定所です。就職や転職を目指す方々に対して職業紹介や求職相談、雇用保険の手続きなどのサポートを無料で行っています。求人の種類が豊富であり、近隣地域の求人数が多い傾向にあるため、地元で働きたいと考えている方は希望に合う求人を見つけやすいでしょう。

転職エージェント

転職エージェントは、民間企業が運営する転職支援サービスのことです。希望の条件や自分に合う求人を紹介してもらえたり、応募先に合わせた選考対策を受けられたりするなど、転職活動に関する相談ができます。

転職エージェントはプロのキャリアアドバイザーからアドバイスをもらえるのがメリット。今辞めるべきなのか、転職のリスクは何か、といった点についてアドバイスをもらうことで、後悔のない決断ができるでしょう。

また、退職理由の伝え方や上司から引き止められたときの対処法など、自分では難しい問題もアドバイザーと一緒に解決できるので安心です。

「仕事を辞めたいけれど、転職サイトを見ても自分に合う転職先が分からない…」と感じる方は、ハタラクティブにご相談ください。

ハタラクティブは、若年層に特化した就職・転職エージェントです。

プロのキャリアアドバイザーが希望や適性に合う求人をご紹介します。ご紹介する求人は、すべてハタラクティブが取材を行った信頼できる企業です。求人サイトには掲載していない職場の雰囲気や具体的な業務内容までお伝えできるため、入社後のミスマッチが起こりにくいメリットがあります。

サービスはすべて無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

「仕事を辞めたい」とお悩みの方によくあるQ&A

ここでは、「仕事を辞めたい」と悩む方のお悩みをQ&A方式で解決していきます。

仕事を辞めたいと思うのは誰にでもあることで、甘えとは言い切れません。しかし、本当に仕事を辞めるべきかどうかは慎重に検討しましょう。

また、なかにはハラスメントや心身の不調など、仕事を辞めるのが望ましい場合もあります。どのような状況であれば仕事を辞めるべきなのか分からない方は、「仕事を辞めたいと思ったときの対処法とは?退職を検討すべき状況も解説!」のコラムをご一読ください。

新卒で上司が怖くて「退職したい」と言えない場合は?

上司が怖い場合でも、勇気をもって退職の意思をはっきりと伝えるのがおすすめです。

しかし、「暴言を吐かれる」「辞めさせないと言われる」などハラスメントに該当する場合は、会社のハラスメント窓口に相談するのが望ましい場合があります。

仕事を辞めさせてもらえない場合の対処法は、「仕事を辞めさせてくれないのは違法?対処法や相談先を紹介」を参考にしてみてください。

上司に相談せず、いきなり退職届を出すのは避けましょう。退職届は、上司と相談して退職日が決定してから会社に提出する正式な書類です。職場の状況や上司の意向を考えず勝手に退職日を決めてしまうと、円満退職は難しくなります。まずは直属の上司に相談するのがマナーです。

退職届の基本的なルールについては「退職届は手書きにした方が良い?基本のルールと書き方について」で解説しているので、あわせてご確認ください。

一般的に1〜3ヶ月といわれています。転職に掛かる時間は、年齢や経験・スキルの有無によって差があり、人によってさまざまです。想定した以上の時間が掛かる場合もあるので、在職中に活動するのがおすすめです。

応募書類の作成や退職準備に掛かる時間は「転職活動にかかる期間とは?準備の目安や早めに終わらせるコツを知ろう」のコラムで解説しているので、ぜひご覧ください。

仕事を辞めたいけれど「次がないのでは」と不安です…

「次がないのでは」と不安な場合は、支援サービスを利用するのがおすすめです。ハローワークや転職エージェントなどの支援サービスを利用することで、自分一人で選考対策を行うよりも安心して転職活動を行えるでしょう。

就職・転職エージェントのハタラクティブでは、効率的に転職活動が進むようにサポートいたします。「次の仕事が決まらないのでは」と不安に思う方は、ぜひご相談ください。