仕事の探し方がわからない人へ!自分に合う仕事に出会える7つの方法と準備

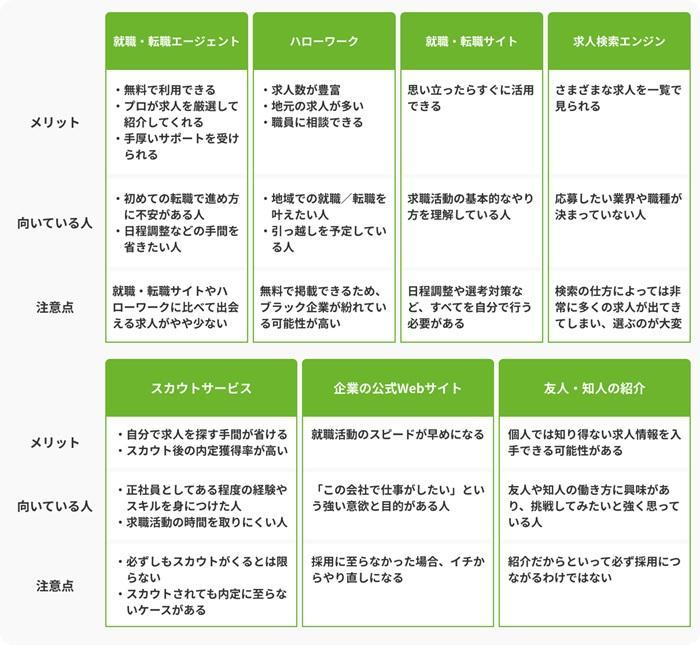

「仕事の探し方がいろいろありすぎて、どの方法がいいのかわからない」とモヤモヤしている方もいるのではないでしょうか。エージェントやハローワーク、就職・転職サイトなど、仕事を探す方法は数多くありますが、大切なのは「自分に合う手段を使うこと」です。

このコラムでは代表的な仕事の探し方7選と、それぞれのメリットや向いている人を解説しています。また、求人を絞るときのチェックリストや2週間で前進するための具体的な行動プランも紹介。

このコラムを読めば自分に合う仕事探しの手段がわかり、応募する求人を決められるはずです。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

仕事探しを始める前に整理する3つ

仕事探しを成功させるためには、いつまでに就職・転職したいか考えたり譲れない条件を絞ったりして、土台を固めておくことが大切です。ここでは、仕事探しを始める前に整理すべき3つのポイントをまとめました。

いつまでに就職・転職したいか考える

まずは、いつまでに就職・転職したいかを考えましょう。ゴールが決まれば、「いつまでに書類を完成させるか」「いつ面接を受けるか」といった逆算スケジュールが立てやすくなります。一般的に、就職・転職活動には準備から内定まで3〜6カ月の期間が必要といわれています。

特に在職中の方は、今の仕事の引き継ぎなどの期間も考慮しなければなりません。引き継ぎには一般的に1カ月かかり、退職者の役職や業務量によっては2カ月以上かかることも。

期限を決めずにダラダラとしてしまうと、自分の希望に合う求人を逃したり、焦って不本意な決断をしてしまったりするリスクがあります。「〇月には新しい環境でスタートする」という意志をもつことで緊張感が生まれ、効率的に行動できるようになるでしょう。

譲れない条件を3つに絞る

希望条件を挙げ出すとキリがないかもしれませんが、自分の理想とぴったり合う求人を見つけるのは難しいもの。だからこそ、絶対に譲れない「軸」を3つに絞ることが重要です。「給与」「勤務地」「残業時間」「仕事内容」「福利厚生」など、思いつく条件をすべて書き出してみてください。その中から「これだけは外せない」という優先順位をつけ、上位3つを決めます。

4位以下の条件については「あればうれしい」程度の加点要素として捉えることで選択肢が広がり、思わぬ優良求人との出会いを逃さなくなります。

自分の状況を把握する

理想を追う前に、自分の「現在地」を客観的に把握することも大切です。これまでの経歴やスキルはもちろん、「今の自分が置かれている環境や心身の状態」も整理してみてください。たとえば、「今の仕事が忙しい。平日の面接調整は可能なのか」「貯金に余裕がある。退職してから就職・転職先を探しても大丈夫そう」といった確認です。

また、「今の自分にできること・できないこと」や「市場でどう評価されるか」という客観的な視点も欠かせません。自分の状況を正しく理解していないと、高望みをして選考に落ち続けたり、逆に過小評価して条件の合わない企業を選んだりする原因になり得ます。

自分に向いている仕事を見つけ出すポイントは、「自己分析」「リサーチ」「他人への相談」の3つです。

まずは過去を振り返り、自分自身の強みや弱み、価値観(何を大切にしているか)を書き出してみましょう。次に、どんな業界やどんな仕事があるのかリサーチしてみましょう。Webや書籍などで調べるだけでなく、学生時代の先輩や知人に仕事内容を聞くことで、よりイメージが具体化できます。

さまざまな業界や職種の知識をもつキャリアコンサルタントなど、専門家に相談することもおすすめです。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

代表的な仕事の探し方7選

ここでは、仕事探しの方法を7つ紹介します。「みんなどうやって仕事探してるの?」と疑問に感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

自分に合っている仕事の探し方(ツールやサイトなど)はどう選び、決めたら良いでしょうか?

状況や住んでいる地域に合わせたツール選びをしましょう!

あなたが住んでいる地域や状況、受けたいサポート内容に合わせて選ぶことをおすすめします。たとえば、大手の求人サイトやエージェントは、都市部の求人が豊富です。そのため、都市部から離れた地域に住んでいて近所で働きたい場合には、ハローワークまたは新聞やポストに入っているチラシから探すのがおすすめです。

求人サイトを利用すれば、幅広い地域からたくさんの求人を自分のペースで探せます。ただし、書類作成や応募、面接、年収交渉などのサポートはないので、すべて自分で行わなければなりません。こういった面をプロがサポートしてくれるのが転職エージェントです。

また、知人からの紹介で転職に成功する人も一定数います。家族や友人知人、以前一緒に働いていた方などに相談してみると、意外な人から声がかかるかもしれません。

いずれの方法にしても一つに限定せず、転職エージェントとハローワークなど、複数の方法を組み合わせて幅広く活動していくことをおすすめします。

1.就職・転職エージェント

就職・転職エージェントとは、企業と求職者の間に入り、マッチングを行う民間の支援サービスのこと。プロにより厳選された求人を紹介してもらえるほか、応募書類の添削、面接対策、企業との交渉代行などの手厚いサポートを受けられるのが特徴です。

エージェントの種類は、「総合型」と「特化型」の2つに大きく分類できます。

- ・総合型…業界・職種・年齢層などを限定せず、網羅的に扱っているサービス

- ・特化型…「若年層向け」「業界特化型」など、特定の求職者に特化したサービス

運営会社によって利用の目的に違いがあるので、自分に合ったサービスを利用しましょう。

就職・転職エージェントで仕事を探すメリット

就職・転職エージェントで仕事を探すメリットは、「無料で利用できる」「プロが求人を厳選して紹介してくれる」「手厚いサポートを受けられる」といった点です。

キャリアアドバイザーがマンツーマンで対応し、求職者に合った仕事を選んでくれるので、膨大な求人の中から応募先を探す手間を省けます。条件が合えば非公開求人を紹介してくれる場合もあり、幅広い選択肢から自分に合った企業を見つけられるでしょう。

就職・転職エージェントでの仕事探しが向いている人

エージェント利用が向いているのは、初めての就職・転職で進め方に不安がある人や、在職中で忙しく、日程調整などの手間を省きたい人です。

プロの視点で客観的に強みを引き出してもらえるため、自分の適性を知りたい方に合っています。また、自分では言い出しにくい年収交渉を代行してほしい人や、非公開求人を見たい人にもおすすめです。

就職・転職エージェントの注意点

注意点は、就職・転職サイトやハローワークに比べて出会える求人がやや少ないことです。「数ある求人から自分の目で応募先を選びたい」という人は、物足りなさを感じるかもしれません。

しかし、これはプロの目で求人を厳選しているためで、良質な求人の中から応募先を選べる点ではメリットともいえるでしょう。

自分に合ったエージェントを選ぶ方法

エージェントを選ぶ際は、若手・未経験・ハイクラスといった属性の中で自分がどれに該当するかを考え、その分野に特化したものを2~3つ見つけてみましょう。最終的に使うかどうかの判断は、以下の3つの観点をふまえて考えてみてください。

- ・希望する業界や職種の案件が十分にそろっているか

- ・自分の年齢や経歴が、サービスのメインターゲットと合っているか

- ・キャリアアドバイザーに対して本音で話せるか

2.ハローワーク

ハローワークとは、全国各地に設置されている公的な就職支援機関です。誰でも利用でき、求人検索をはじめ、窓口での職業相談、雇用保険(失業保険)の手続きなどを行えます。

最寄りのハローワークは、厚生労働省の「ハローワーク」で確認することが可能です。

ハローワークで仕事を探すメリット

ハローワークで仕事を探すメリットには、「求人数が豊富」「地元の求人が多い」「窓口で職員に相談できる」などが挙げられます。

ハローワークは企業側に掲載費の負担がなく、全国各地から求人が集まるため、求人数が豊富です。特に管轄地域の求人に力を入れているので、地元で働きたい方に適しています。

仕事の探し方で不安や疑問があれば、窓口で職員に相談することも可能です。

ハローワークでの仕事探しが向いている人

ハローワークの利用がおすすめなのは、地域での就職・転職を叶えたい人や引っ越しを予定している人です。前述のとおり、ハローワークは地域の求人が集まりやすい傾向があるので、地元で働きたい人に適しています。また、全国の求人を検索できるため、引っ越し前に求人の目星を付けておくのにも役立つでしょう。

ハローワークの注意点

注意点は、求人掲載費が無料のためブラック企業が紛れている可能性が高めです。「長期間にわたって不自然に求人募集を繰り返している」「給与条件が相場と比べて高過ぎる」といった求人はブラック企業の恐れもあるので、十分に気をつけましょう。

ハローワークのサービスにも種類がある

ハローワークには、新卒向けの「新卒応援ハローワーク」や若年層向けの「わかものハローワーク」、子育て中の方向けの「マザーズハローワーク」など、目的別のサービスが複数存在します。エージェントと同じく、自分に合ったサービスを利用しましょう。

参照元:厚生労働省「雇用」

3.就職・転職サイト

就職・転職サイト(求人サイト)とは求人情報をまとめたWebサイトのことで、仕事の探し方のなかでも一般的な手段といえます。掲載されている求人数が非常に多いため、数ある求人の中から仕事を探せるのが魅力です。

就職・転職サイトでは、検索窓に地域や職種、雇用形態などの希望条件を入れて検索して、求人をある程度絞り込むことができます。サイトによっては、企業側からオファーを受けられる「スカウト機能」がある場合も。意外な企業からのオファーによって、仕事の選択肢が広がる可能性があるでしょう。

就職・転職サイトで仕事を探すメリット

就職・転職サイトで仕事を探すメリットは、思い立ったらすぐに活用できることです。インターネット環境があれば、パソコンやスマートフォンから手軽にアクセスできるため、多忙な人に向いています。

就職・転職サイトでの仕事探しが向いている人

求職活動の基本的なやり方を理解している人におすすめです。就職・転職サイトには、エージェントのようなプロによる手厚いサポートはありません。求人選びはもちろん、情報収集や面接の日程調整などは自分で行わなくてはならないので、その点が苦にならない人に向いているでしょう。

また、扱う仕事の種類や求人数が多いので、細かな条件にこだわりたい人にもおすすめです。希望する企業がある程度固まっている場合は、自分で探した求人を比較したほうが効率的なこともあります。

就職・転職サイトで仕事を探す注意点

日程調整や選考対策など、すべてを自分で行う必要がある点をデメリットと感じる人もいるでしょう。特に、就職・転職活動に慣れていない場合は、進め方に悩んでしまう可能性があります。

4.求人検索エンジン

求人検索エンジンとは、求人情報だけに特化した検索エンジンのことです。検索窓に調べたい職種や雇用形態、勤務地、会社名などを入力し検索ボタンを押すだけで、インターネット上の求人情報を一覧で見ることができます。

求人検索エンジンで仕事を探すメリット

求人検索エンジンでは、正社員だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣社員など、さまざまな求人を一覧で見られるのがメリットです。インターネット上にある求人をまとめて調べられる便利なツールといえます。

求人検索エンジンでの仕事探しが向いている人

雇用形態に関係なく求人を見てみたい人や、応募したい業界・職種が決まっていない人におすすめです。就職活動を始めたばかりのころは、自分にどのような仕事が向いているか把握できていないこともあるでしょう。網羅的に求人を眺めて情報収集する時間をつくると、興味のある分野が見つかるかもしれません。

求人検索エンジンの注意点

検索の仕方によっては非常に多くの求人が出てきてしまうので、選ぶのが大変な場合もあるでしょう。

また、応募する際は基本的にアカウントを作成する必要があります。検索してすぐに応募ができるわけではありません。

適職は、どのような条件や軸で探すと良いでしょうか?

目先の条件だけでなく、長期的なキャリアプランを見据えた条件や軸で適職を探していきましょう!

「適職」を見つけるために、視野を広げ、長期的な視点で仕事選びの軸を考えてみましょう。

まず注目したいのは「成長性」です。その仕事を通して、自分がどれだけ成長できるか、将来の可能性が広がるか、という視点です。研修制度の充実度や資格取得支援、キャリアアップの道筋などを確認し、スキルアップや自己成長の機会が得られるか見極めましょう。

次に「企業理念への共感」という軸も重要です。企業の理念やビジョンに共感できるか、その企業の目指す方向性に自分が賛同できるかは、仕事へのモチベーション維持に大きく関わります。企業のウェブサイトや会社案内などで企業理念を確認してみましょう。

また、「仕事とプライベートのバランス」も重要な要素です。仕事に集中できる環境はもちろん大切ですが、プライベートの時間も充実させることで、より高いパフォーマンスを発揮しやすくなるもの。残業時間や休日休暇、有給休暇の取得状況なども確認し、ワークライフバランスを保てるかどうかも考慮しましょう。

そして、「変化への対応力」もこれからの時代において重要です。社会情勢や経済状況の変化は激しく、企業も常に変化を求められます。変化に柔軟に対応できる企業か、新しいことに挑戦できる環境かどうかも見極める必要があるでしょう。

ただし、すべての条件や軸を網羅する完璧な会社探しは難しいものです。自分自身だけの「適職」に出会うため、どのような条件や軸が重要なのか優先順位を付けてみてくださいね。目先の条件だけでなく、長期的なキャリアプランを見据え、自分にとって本当に価値のある仕事を見つけていくことが大切です。

5.スカウトサービス

スカウトサービスとは、求職者の登録情報に興味をもった企業が、直接スカウト(オファー)をする採用支援サービスのことです。求職者はあらかじめ自分の経歴やスキルを登録して、企業からのスカウトを待ちます。転職者向けだけでなく、新卒・大学生向けのスカウトサービスもあるようです。

スカウトサービスで仕事を探すメリット

スカウトサービスで仕事を探すメリットは、「自分で求人を探す手間が省ける」「スカウト後の内定獲得率が高い」などです。在職中で求職活動の時間が取れない場合や、少しでも内定獲得の可能性を高めたい場合は、利用する価値が高いといえます。

スカウトサービスでの仕事探しが向いている人

おすすめなのは、正社員としてある程度の経験やスキルを身につけた人や、在職中で求職活動の時間を取りにくい人です。スカウトサービスに登録しておけば、思いがけない企業から声をかけてもらえる可能性があります。

一方、経験やスキルが不十分な場合はスカウトサービスには向かないでしょう。スカウトを受けるには、登録情報を見た企業から「ぜひうちの会社で働いてほしい」と思ってもらう必要があります。そのため、登録する履歴書や職務経歴書でしっかりとアピールすることが重要です。

スカウトサービスの注意点

注意点は、「必ずしもスカウトがくるとは限らない」「希望条件と異なる企業からスカウトされる場合がある」「スカウトされても内定に至らないケースがある」などです。スカウト=即採用ではなく、必要に応じて選考を受ける必要があります。

6.企業の公式Webサイト

特定の企業に興味をもっているのなら、公式Webサイト内の採用ページに求人募集がないか探してみましょう。企業によっては、就職・転職サイトやハローワークに求人を出さず、公式Webサイトのみで募集している場合があります。

公式Webサイトから探すメリット

公式Webサイトから仕事を探すメリットは、就職活動のスピードが早めになることです。膨大な量の求人から応募先を探す必要がなく、特定の企業に的を絞った選考対策ができます。

公式Webサイトでの仕事探しが向いている人

「この会社で仕事がしたい」という強い意欲と目的があり、企業が求める人物像とのマッチ度も高い人は、企業の公式Webサイトから探すのがおすすめです。

ただし、「この会社に入りたいけど経歴に自信がない…」といったケースでは、転職エージェント経由でキャリアアドバイザーにフォローしてもらったほうが、内定獲得を目指しやすくなる可能性もあります。公式Webサイトのみで募集している場合はそのまま応募することになりますが、複数のサービスを併用してみて、最適な手段があれば方法を変えてみましょう。

企業の公式Webサイトを見て仕事を探す際の注意点

注意点は、採用に至らなかった場合、イチからやり直しになる点です。応募先企業への志望度が高いほど、気持ちの切り替えが難しくなるでしょう。できれば求人サイトなども活用して、複数の選考を同時並行で進めるのが効率的といえます。

7.友人・知人の紹介

友人や知人に紹介してもらうのも、仕事の探し方の一つです。最近は、「リファラル採用」といって、社員の紹介により採用を検討する制度を導入する企業も珍しくありません。自社を熟知している社員が「合いそう」と思った人物を紹介する形になるため、入社後のミスマッチを軽減できるといわれています。

友人・知人に紹介してもらうメリット

友人・知人に紹介してもらうメリットは、個人では知り得ない求人情報を入手できる可能性があることです。疑問や不安があれば、知り合いから可能な範囲で内部情報を聞けるのも利点といえるでしょう。

友人・知人に紹介してもらうのが向いている人

おすすめなのは、友人や知人の働き方に興味があり、挑戦してみたいと強く思っている人です。紹介なので、あいまいな気持ちで依頼すると友人・知人に迷惑をかける可能性があります。「ぜひ挑戦してみたい」という強い意思があるのなら、メリットが多いので挑戦してみるのも一つの手です。

友人・知人に紹介してもらう注意点

注意点としては、紹介だからといって必ず採用につながるわけではないことです。紹介だからといって気を抜かず、選考対策は万全に行う必要があります。

自分の強みは「過去」と「他人」から発見できます

求職活動では、よく「自分の強みを見つけましょう」と推奨されます。ですが、自分で「自分の強み」を判断することは簡単ではありません。

強みが見つからない理由の1つは、自分にとって「当たりまえ過ぎる」こと。たとえ他人から強みだと認知されても、自分にとっては当たりまえで、優れていると客観視できないものです。

自分の強みを自分で見つける方法は2つ。1つは、過去を棚卸しすることです。以下の視点で過去を振り返ることで、自分の強みを見つけられる可能性があります。

- ・学校ではどんなことが得意だったのか? 先生や周囲に何を褒められたのか?

・アルバイト先や職場では、どんなことがほかの人よりできていたのか? どんな成果を出せたのか?

できるだけ具体的に、たくさん書き出してみましょう。書き出した内容を見て、強みを具体的にイメージできるでしょう。もし、「なんでもうまくこなせる」と感じる場合は、うまくいった物事の共通点を探してみましょう。

もう1つは、他人に聞くことです。友人や先輩、両親といった周囲の人に、あなたの強みについて聞いてみましょう。強みだと思った根拠やエピソードを具体的に質問すると、より自分の強みを深掘りできる可能性があります。

仕事の探し方で注意したいこと

仕事の探し方で注意したいこととして、以下の3つが挙げられます。

- ・会社の規模や知名度だけで探さない

・先延ばしにせず就職/転職のチャンスを逃さない

・ブラック企業に気をつける

大手企業や有名企業を目指すのは悪いことではありませんが、「規模の大きさ=自分にとって働きやすい企業」とは限りません。入社後のミスマッチのリスクを減らせるよう、会社の規模や知名度よりも、仕事内容や労働条件、相性などをよく確認するようにしましょう。

なお、大企業は人気があり採用倍率が高い傾向にあるため、就職活動が難航することも。中小企業にまで視野を広げて仕事を探したほうが、結果的にうまくいく場合もあります。

「自分に合う仕事が見つからない…」「失敗してしまうかも…」と慎重になり過ぎて、就職・転職のチャンスを逃さないようにしましょう。思い切って就職・転職活動を始めることで、やりたい仕事や自分の適性が見えてくる場合もあるため、まずは動き出してみることが大切です。

仕事の探し方を間違うと、ブラック企業に就職してしまう可能性もあります。厚生労働省の労働条件に関する総合情報サイト内のQ&A「『ブラック企業』ってどんな会社なの?」によると、ブラック企業とは、「パワハラが横行していたり、極端な長時間労働やノルマを課せられたりする企業のこと」。

求人情報だけでは見分けにくい場合もあるので、不安な方は就職・転職エージェントを介して応募先を決めるのも一つの手です。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

参照元:厚生労働省「労働条件に関する総合情報サイト」

20代のフリーターや既卒、就活中の方のなかには、「やりたいことが見つからない…」とお悩みの方もいるでしょう。しかし、やりたいことがすぐに見つからなくても、焦る必要はありません。むしろ、さまざまな可能性を探るチャンスと捉え直してみましょう。

一人で考え込んでしまうと視野が狭くなるため、信頼できる人に相談してみてください。家族や友人、大学のキャリアセンターなどに加え、キャリアアドバイザーのような専門家に話を聞いてもらうのもおすすめです。

キャリアアドバイザーは、客観的な視点からあなたの強みや適性を見極め、幅広い業界・職種の情報を提供してくれます。自分では気づかなかった可能性に気づき、新たな道が開けるかもしれません。もちろん、キャリアプランに限らず、就活全般の悩みも相談できます。

また、やりたいことを見つけるヒントは、意外と身近なところに隠されているもの。これまでのアルバイト経験や学生時代に打ち込んだこと、趣味や特技などを書き出してみることで、自分の価値観や本当にやりたいことが見えてくる可能性があります。

「やりたいことが見つからない」という不安は、誰にでもある自然な感情です。一人で抱え込まず、周りの人に頼って、さまざまな情報を集めてみましょう。行動を起こすことで、未来への道筋が見える可能性があります。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

【状況別】自分に合う「仕事の探し方」を決める方法

就職・転職活動のやり方は一つではありません。「とにかく早めに転職したい」「地元の優良企業を見つけたい」など、置かれている状況によって進め方が異なります。自分に合わない方法を選んでしまうと、時間だけが過ぎて焦りが募ることもあるでしょう。

ここでは4つの状況別に、自分に合う「仕事の探し方」を詳しく解説します。

早く決めたい/一人で仕事を探すのが不安な人

期限を決めてスピーディーに転職を決めたい人や、初めての活動で何から手をつければいいか不安な人は、エージェントを活用するのがおすすめです。エージェントは求人紹介だけでなく、書類添削や面接日程の調整、企業との条件交渉なども行ってくれるため、心と時間の負担を軽減できます。

また、プロのキャリアアドバイザーが「いつまでに何をすべきか」のロードマップを示してくれるため、迷うことなく選考に集中できるのが強みです。一人で抱え込むとつい後回しになりがちな作業も、担当のキャリアアドバイザーがいることで着実に進められるでしょう。

地元で働きたい人

勤務地にこだわりがある人は、求人サイトやエージェントだけではなく「ハローワーク」や「地域密着型の求人サイト」を重点的にチェックしましょう。地方の中小企業は、採用コストを抑えるために無料で掲載できるハローワークや、地元限定の求人媒体のみで募集を出しているケースが多いためです。

経歴に自信がない人

ブランクがある、短期離職を繰り返しているなど、経歴に自信がない人は「未経験・若年層特化型のエージェント」を使って転職活動をするのがおすすめです。ハイクラス向けのエージェントでは紹介を断られることがあっても、未経験・若年層特化型であれば、これまでの経験よりも「意欲や人柄を重視する企業の求人が豊富にそろっています。

また、ハローワークなどの公的機関も並行して利用するのが賢明といえます。公的機関は経歴にかかわらず広く門戸を開いている企業の求人が多いためです。

やりたい仕事がわからない人

やりたい仕事がわからない人は、応募を急ぐ前に「自己分析をサポートしてくれるエージェント」や「キャリアコーチング」の利用を検討しましょう。自分一人で考えると思考のループに陥りがちですが、第三者との対話を通じて強みや価値観を言語化することで、目指すべき方向性が少しずつ見えてきます。

エージェントやキャリアコーチングとあわせて、特定の職種に絞らず多くの求人を眺められる「総合型求人サイト」で、直感的に気になると感じる求人を探すのも有効です。仕事内容ではなく「土日休み」「座り仕事」といった働き方の条件で検索をして、許容できる範囲を広げていく方法もあります。

最初から「これだ!」という正解を出そうとせず、選択肢の幅を広げることから始めてみてください。

状況によって仕事探しの仕方は異なります。

年代や希望によって仕事の探し方はさまざまです。新卒の場合には、新卒向けの求人が集まる就職サイトや合同説明会、新卒専用エージェントの活用がメインとなります。大学や短大、専門学校に来ている求人や会社説明会も活用できるでしょう。卒業生が活躍している企業のなかには、その大学・学科から人材が欲しいというケースもあります。

既卒・第二新卒の場合には、既卒・第二新卒向けや20代向けの求人サイト・転職エージェントを活用しましょう。未経験可、ポテンシャル採用といった形で、経験が少なくても、やる気がある人を積極採用している求人を中心に扱っています。

求人サイトやエージェントでは勤務地や業界、職種など、カテゴリが分かれていることが多いので、自分の希望に合わせて検索してみましょう。何をしたいのかという方向性を先に決めて、自分の状況にあったサイトやエージェントを見極めるのが大切です。

職務経歴書を初めて作成する、久しぶりに書くという方は、転職エージェントやハローワークの窓口などで、プロのアドバイスを受けることをおすすめします。

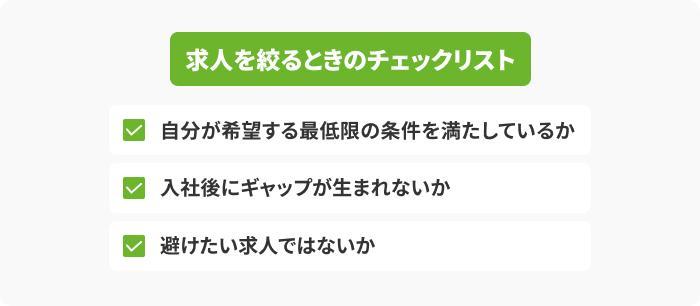

求人を絞るときのチェックリスト

魅力的な求人がたくさんあると目移りしてしまいますが、直感だけで選ぶのは危険です。入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためには、求人を絞るための基準を決めておくことが重要です。

納得感のある決断を下すために、応募前に必ずチェックしておきたい3つの視点について解説します。

自分が希望する最低限の条件を満たしているか

自分が希望する最低限の条件を満たしているかをシビアにチェックしましょう。条件ごとにチェックすべきポイントは以下のとおりです。

- ・給与…提示額に固定残業代が含まれているか、賞与の実績はあるか

- ・休日数…年間休日が120日以上あるか

- ・残業時間…自分の許容範囲内の残業時間か

また、勤務地や転勤の有無もライフプランに大きく影響します。これらは一度入社してしまうと自分の意思で変えることが難しいため、少しでも不安があるなら妥協すべきではありません。

入社後にギャップが生まれないか

条件が良くても、仕事内容や社風が合っていなければ長く続けるのは難しいでしょう。

求人票を見る際は「1日の流れ」を具体的にイメージしてみるのがおすすめです。何時に出社し、誰と、どのような作業を、どれくらいのペースで行うのか。これが想像できない場合は情報不足といえます。

また、未経験職種へ挑戦する場合は「研修制度の有無」が重要です。「見て覚える」という文化なのか、体系的な教育プログラムがあるのかで、入社後のストレスは大きく変わるでしょう。自分の現状のスキルと、企業が求める役割の間に乖離がないかを確認することで、早期離職のリスクを抑えられます。

正社員

一般事務職

年収 217万円 ~ 248万円

-

大手企業,未経験OK,残業少なめ,賞与あり,学歴不問,安定的な仕事,プライベート重視,昇給あり,諸手当あり

正社員

施工管理

年収 277万円 ~ 428万円

-

大手企業,未経験OK,賞与あり,学歴不問,安定的な仕事,昇給あり,諸手当あり

避けたい求人ではないか

労働環境が極端に劣悪な、避けるべき求人も存在します。チェックのポイントは「条件の極端さ」です。たとえば、特別なスキルを求められていないにもかかわらず給与が異常に高かったり、反対に、責任が重いのに最低賃金に近かったりする求人には注意が必要です。

また、年中「大量募集」をかけている企業は、離職率が高く慢性的な人手不足に陥っている可能性もあります。

業務内容の記載が抽象的で実際に何をするのかわからない、社名で検索しても実態が出てこないといった「あやしい求人」も慎重に見極めましょう。エージェントを利用している方は、「この企業の離職率や評判はどうですか?」と直接聞いてみてください。

やりたい仕事がありません…どのように見つけるのが良いでしょうか?

無理に見つけようとせず、実際に働きながらやりたい仕事を見つけていきましょう

仕事は多種多様で、時代の変化に伴いなくなることもあれば、新たな仕事が生まれることもあります。一人が経験できる仕事はほんの一部です。

そして、実際に仕事に就いてから「この仕事はこういうものだったのか」と知ります。仕事を続けるなかで、「こういう瞬間にやりがいを感じる」「ここに面白みがある」と自分が仕事で大切にする価値観を見つけていくのです。

現時点で、やりたい仕事がないならば、無理に見つけなくてもかまいません。そのようなときには、反対に「やりたくない仕事」は何かを挙げてみましょう。たとえば、「営業」「事務」「接客業」「打ち合わせが多い仕事」「いつも同じ人としか会わない職場」など、思うまま具体的に書き出してみてください。その内容をもとに、仕事を選んでみるのも一つの選択肢です。

また、「自分には合っていない仕事」だと考えていても、実際にその仕事を経験することで「意外と合っていた」と思える場合もあります。着実に経験を積むなかで、やりたい仕事が見つかることもあるでしょう。焦らずに、長いスパンで考えてみてください。

2週間で前に進める行動プラン

転職活動を成功させる秘訣は、モチベーションが高いうちに行動を積み重ねることです。ここでは、着実に内定へ近づくための2週間集中プランを紹介します。

2週間で前に進める行動プラン

- Day1:求める条件を3つに絞り、求人を10件眺める

- Week1:20〜30件の求人に目を通し、気になったものは「保存」に10件入れる

- Week2:「自己紹介」「退職理由」「志望動機」の3問に対する回答を準備する

Day1:今日やること

就職・転職先に求める条件を3つに絞り、求人を10件眺めることから始めてみましょう。10件見る目的は、「応募先を決めるため」ではなく、「自分の希望条件に合う求人が世の中にどれくらいあるかや、給与や休日の相場などを知るため」です。

Week1:今週やること

最初の1週間は「量」を意識して、選択肢を具体化させることに集中してみましょう。まずは20〜30件の求人に目を通し、少しでも気になったものは「保存」に10件入れます。その中から条件に合う「応募候補」を5件に絞り、週末までに5社すべてへ応募を完了させるのが望ましいです。

「5社は多い」と感じる方もいるかもしれませんが、書類選考の一般的な通過率は20~30%といわれているため、同時並行で進めるのが効率的といえます。たとえば5社応募した場合、書類選考を通過するのは1社程度と考えられます。

一気に応募まで進めることで、翌週には面接という次のステージへ進む準備が整うでしょう。

Week2:来週やること

2週目は「選考対策」と「実践」のフェーズです。面接の連絡が入り始める時期なので、「自己紹介」「退職理由」「志望動機」の基本の3問に対する回答を準備しましょう。これらはどの企業でも必ずといって良いほど聞かれる質問です。

面接を受けたら、その日のうちに「うまく答えられなかったこと」をメモして振り返り、次の面接に向けて改善していきます。「面接→振り返り→改善」のサイクルを回すことで面接のスキルが上がり、内定獲得率を高められます。

さまざまな視点から企業を見極めましょう!

就職・転職活動は人生の大きな転換期といえます。企業の規模や知名度だけで判断せず、さまざまな視点から企業を見極めることが大切です。キャリアアドバイザーとして、皆さんが後悔しない選択をするためのポイントをいくつかお伝えします。

まず、仕事内容をしっかり確認しましょう。「どんな仕事がしたいか」だけでなく、「どんな仕事をしたくないか」も明確にしておくことが大切です。募集要項のほかに企業のウェブサイトや説明会などで仕事内容の詳細を理解し、自分に合っているか、興味をもてるか、将来的なキャリアプランにつながるかなどを考えてみましょう。

次に、企業文化や社風にも注目してみてください。企業理念や価値観、社員の雰囲気などは、仕事へのモチベーションや働きやすさに影響します。企業のウェブサイトやSNS、口コミサイトなどをチェックするだけでなく、説明会や面接で社員に直接話を聞く機会を設けるのも有効です。

そして、待遇面も事前に確認しておきましょう。給与や福利厚生、休日・休暇制度、勤務地などは、生活に直結する重要な要素です。求人票に記載されている情報だけでなく、労働条件通知書なども確認し、納得できる条件かどうかを判断しましょう。

最後に、成長できる環境かどうかを見極めましょう。研修制度や資格取得支援、キャリアパスの明確さなどは、自身の成長に影響します。企業がどのような人材育成を行っているのか、どのようなキャリアを築けるのかを事前に確認しておきましょう。

就職・転職活動中は、不安や焦りを感じやすい時期といえます。しかし、焦らずじっくりと時間をかけて、自分に最適な職場を見つけましょう。

【まとめ】仕事の探し方に迷ったら

仕事の探し方に迷ったときは、誰かに相談することも大切です。第三者の意見を取り入れることで、視野が広がったり、就職・転職活動のアドバイスを得られたりする可能性があります。

周りに相談できる家族や友人、先輩などがいない場合は、就職・転職エージェントへの相談も検討してみてください。

エージェントを上手に活用するには、複数のエージェントに登録して自分に合った担当者を見つけることが重要です。話しやすく、親身になって相談に乗ってくれる担当者を見つけましょう。

次に、担当エージェントに自分の希望や条件を明確に伝えましょう。どんな仕事がしたいのか、どんな企業で働きたいのか、給与や待遇面など、希望条件を具体的に伝えることで、ミスマッチを防ぎ、効率的に求人紹介を受けられます。

担当者からの連絡や提案には積極的に対応しましょう。疑問点があれば質問し、不安なことは相談することで、よりスムーズに就活を進めやすくなります。

就活エージェントは、皆さんの就活を強力にサポートしてくれる心強い味方です。ぜひ有効活用して、納得のいく就職を実現してください。

就職・転職エージェントのハタラクティブは、若年層向けに求職活動のサポートをしています。専任のキャリアアドバイザーが丁寧なヒアリングを行ったうえで、あなたの希望や適性に合う企業をご紹介するので、仕事の探し方や自分の適職に悩みがある方におすすめです。

また、面接対策や応募書類の添削もキャリアアドバイザーが丁寧にサポートします。1分程度で行える適職診断も含め、サービスはすべて無料でご利用いただけるので、就職・転職活動にお困りの方はお気軽にご相談ください。

仕事の探し方に関するよくある質問

最後に、仕事の探し方に関するよくある質問にお答えします。「ニートだから採用される気がしない…」「面接がとにかく怖い」という方はぜひご覧ください。

やりたい仕事がわからないときはどうしたらいいですか?

「やりたいこと」というポジティブな動機を探そうとすると、理想が高くなり迷走しがちです。やりたい仕事がわからないときは、思考を逆転させて「これはやりたくない」というワースト条件を3つ程度書き出すことから始めましょう。たとえば「1時間以上の満員電車での通勤」「数字に追われる営業ノルマ」「土日出勤」など、自分のストレスの源を明確にしてみてください。

自分にとって避けたいことが排除された環境は、あなたにとって「無理なく続けられる環境」といえます。続けているうちに仕事のコツをつかみ、それからやりたいことが見つかるケースもあるため、最初から「やりたい仕事」を見つけようとする必要はありません。

ニートで経歴に自信がなく、応募が怖いです…

求人票に「未経験歓迎」だけでなく「研修制度あり」「入社後1カ月は座学」といった、教育体制が具体的に明記されている企業を探すのがおすすめです。これらの企業は、過去の経歴よりもこれからの伸びしろや人柄を評価する傾向にあります。

求人が多すぎて決められません…

多くの求人を比較し続けると疲れてしまいます。まずは直感でかまわないので、気になる企業を3社だけ選び、それ以外の求人はいったん見ないと決めてしまいましょう。

書類上のデータだけで自分に合う1社を見極めるのは難しいもの。求人票はあくまできっかけと考えましょう。

企業の雰囲気や相性は、面接で担当者と話したり、入社後に業務を行ったりして初めてわかります。「自分に合う企業を見極めなければ…」と考えるのではなく、「話を聞きに行くかどうかを決める」という気持ちで応募してみてください。面接を「判断の場」と捉えることで、求人選びで足踏みする時間を短縮できます。

面接が怖くてなかなか応募できません

面接への恐怖心は、「何を聞かれるかわからない」という不確実性から生まれるケースが多いでしょう。そのため、面接でよく聞かれる質問への回答を準備し、それぞれ1分以内で話す練習を繰り返すのがおすすめです。

完璧な回答を目指す必要はありません。面接は「尋問」ではなく、「相性を確かめるための対話」。もしうまく答えられなくても、「次はこう答えよう」という反省ができれば問題ないのです。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

未経験の方も開発の上流工程からデビュー可能◎半導体エンジニアの求人

半導体エンジニア職(長崎県諫早…

長崎県

年収 251万円~388万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集

企画営業職

大阪府

年収 252万円~403万円

語学力を活かしたい方必見!外資系・グローバル系企業の事務職を募集◎

貿易事務

埼玉県/千葉県/東京都/神奈川…

年収 258万円~295万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「選考対策」についての記事一覧

- 「自己分析」についての記事一覧

- 仕事の探し方がわからない人へ!自分に合う仕事に出会える7つの方法と準備