休みが自由にとれる仕事17選!希望の働き方を叶えるための探し方や注意点

「休みが自由にとれる仕事で希望に合う働き方をしたい」「自分のペースで働ける職場を選びたい」と感じる方もいるでしょう。有給休暇を取得しやすい職場を選んだり、シフト制やフリーランスの働き方をしたりすれば、休みが自由にとれる場合があります。

このコラムでは、休みが自由にとれる仕事18選や探し方を紹介。求人選びの注意点や就職・転職を叶える方法も解説するので、理想の働き方を実現するのにご活用ください。

あなたの強みをかんたんに

発見してみましょう!

あなたの隠れた

強み診断

就職でお困りではありませんか?

当てはまるお悩みを1つ選んでください

休みが自由にとれる仕事とは?

休みが自由にとれる仕事の条件には、「有給休暇を取得しやすい」「シフト制で働ける」が挙げられます。組織に所属しないフリーランスの働き方も、自身で休みを自由に決められるでしょう。

ここでは、休みが自由にとれる仕事といえる3つの働き方を解説するので、どのような仕事が自身にマッチしているかを考えてみてください。

有給休暇を取得しやすい仕事

「休みが自由にとれる仕事を探すときに確認するポイント」で前述したように、有給休暇を取得しやすい職場環境がある仕事だと、自由に休みをとりやすいでしょう。有給休暇の付与日数や取得率が平均を上回っていたり、優良企業として認定されていたりするかを確認することで、希望のタイミングで休める仕事がスムーズに見つかる可能性があります。

有給休暇の付与日数が多い

有給休暇の付与日数が平均よりも多いと、希望のタイミングで休みをとれる機会も生まれやすいでしょう。労働基準法により有給休暇の最低限の付与日数は勤務時間や勤続年数ごとに定められていますが、企業の業績や規定によりより多くの日数を確保している場合もあります。

以下に、厚生労働省の「有給休暇の付与日数が平均値である16.9日(男性17.8日、女性15.5日)を上回る業種のなかから、上位5位までを男性・女性別にまとめました。

| 順位 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 1位 | 複合サービス事業 (20.4日) | 複合サービス事業 (18.8日) |

| 2位 | 電気・ガス・熱供給・水道業(19.3日) | 情報通信業 (18.0日) |

| 3位 | 金融業、保険業 (19.1日) | 学術研究、専門・技術サービス業 (17.6日) |

| 4位 | 学術研究、専門・技術サービス業 (19.0日) | 鉱業、採石業、砂利採取業 (17.4日) |

| 5位 | 情報通信業 (18.9日) | 製造業・教育、学習支援業 (17.2日) |

参照:政府統計の総合窓口 e-Stat「就労条件総合調査 / 令和6年就労条件総合調査 労働時間制度」

有給休暇の付与日数が最も多い業種は、男性・女性ともに「複合サービス事業」です。「複合サービス事業」とは、例えば郵便局や農業協同組合のように、銀行や共済、物販など、複数の分野にわたるサービスを組み合わせて提供する事業のことを指します。就業する職場や職種によっても休日体制が異なる場合はありますが、正社員でも長期休暇が取れる仕事を探したい場合は、参考にしてみてください。

「業種とは?職種との違いや自分に合った仕事の見つけ方を紹介!」のコラムでは業種の違いを解説しています。こちらもあわせてチェックし、働き方を考えるのにご活用ください。

参照元

厚生労働省

令和6年就労条件総合調査 結果の概況

有給休暇取得率が高い

有給休暇取得率が高い仕事も、希望のタイミングで休みやすいでしょう。以下は、有給休暇取得率が平均値の「65.3%(男性62.4%、女性70.5%)」より高い上位5つの業種を男性・女性別に分けた表です。

| 順位 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 1位 | 鉱業、採石業、砂利採取業 (71.0%) | 製造業 (76.1%) |

| 2位 | 電気・ガス・熱供給・水道業(70.1%) | サービス業 (75.7%) |

| 3位 | 製造業 (68.6%) | 鉱業、採石業、砂利採取業 (74.5%) |

| 4位 | サービス業 (68.5%) | 金融業、保険業 (74.1%) |

| 5位 | 情報通信業 (65.9%) | 電気・ガス・熱供給・水道業 (74.0%) |

参照:政府統計の総合窓口 e-Stat「就労条件総合調査 / 令和6年就労条件総合調査 労働時間制度」

有給休暇取得率が最も高い業種は、男性は鉱業、採石業、砂利採取業(71.0%)、女性は製造業(76.1%)でした。必ずしも性別で有給休暇取得率が変わるとは限りませんが、業務での役割や働き方などにより休みのとりやすさが異なる場合もあるようです。

有給休暇の取得率が平均よりも低いとしても、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者は、付与された日から1年以内に5日間取得するよう義務付けられています。しかし、より有給休暇の取得率が高い仕事を選ぶほうが、自由に休みをとれる確率も上がるでしょう。

有給休暇の取得義務については、「有給休暇の義務化とは?年5日の取得が可能って本当?」のコラムで解説しているので、チェックしてみてください。

参照元

厚生労働省

令和6年就労条件総合調査 結果の概況

優良企業として認定されている

国から優良企業として認定されている企業が多い業界の仕事を選ぶのもおすすめです。

国が労働者の働きやすい環境を確保する取り組みを実施している優良企業を認定する仕組みには、「安全衛生優良企業公表制度」や「ユースエール認定制度」が挙げられるでしょう。それぞれの制度の認定基準には、有給休暇の取得率に関する内容も含まれています。

優良企業として認められているかを基準に応募先を探すことで、「休みが自由にとれる仕事」をスムーズに見つけられる場合があるでしょう。

優良企業が多い業界としては、「金融業界」「食品業界」「IT業界」のような専門的な知識を求められる仕事の分野が挙げられます。

優良企業が見つかりやすい仕事や見つけ方は、「ホワイト企業に入るには?見極め方や転職・就職するためのポイントを解説」のコラムで紹介しているので、ご参照ください。

シフト制で働ける仕事

シフト制で働ける仕事も休みのタイミングを自由に調節できる場合があるでしょう。カレンダーどおりに働く仕事の休みは土日祝と固定されています。

一方で、シフト制の仕事は、休みや勤務時間が固定ではないため希望どおりに休みをとりやすい場合があるでしょう。ただし、一般的にシフト制の仕事では月内にとれる休日の数が決まっていて、土日祝を中心に休みをとるのは難しい場合もあると把握しておくことが大切です。

ほかにも、シフト制の仕事で働くメリットが気になる方は、「『シフト制の正社員はきつい』って本当?メリット・デメリットを詳しく解説」のコラムを参考にしてみてください。

自分で休みを決められるフリーランスの仕事

休みが自由にとれる仕事を希望する場合、フリーランスで働く方法も一つの手段です。フリーランスとは、企業や団体に所属せず自分で仕事を請け負う働き方を指します。仕事をする時間や休日も自分で決めて働けるのがフリーランスの魅力です。

請け負う仕事を調整できれば、好きなときに1ヶ月くらい長期で休める場合もあるため、プライベートの時間も確保しやすいでしょう。

ただし、フリーランスは請け負う仕事によって報酬が異なるので、月ごとに収入が変動する可能性があることを理解しておく必要があります。また、社会保険や税金、確定申告などの手続きも自分で行わなければいけません。フリーランスとして働き始めたあとに後悔しないためにも、メリット・デメリットを知ったうえで働き方を選ぶようにしましょう。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 向いている仕事あるのかな?

- 自分と同じような人はどうしてる?

- 資格は取るべき?

実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?

休みが自由に取れる仕事の判断基準

自身が希望するタイミングに休めるような働き方をしやすい仕事なのかどうかは、有給取得率や企業規模、取引相手をチェックすることで見極めることが可能です。

ここでは、休みが自由にとれる仕事かどうかの判断基準を紹介します。「休みを自分で調整しやすい会社かどうかを確認してから就職・転職先を選びたい」と感じる方は、ぜひご一読ください。

休みが自由にとれる仕事を探すときに確認するポイント

- 有給取得率

- 企業規模

- 取引相手

1.有給取得率

有給取得率は、休みが自由にとれる仕事なのかどうかを判断する目安の一つです。

厚生労働省の「労働基準情報:FAQ (よくある質問) - 労働基準行政全般に関するQ&A」よるとり、年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと。労働基準法により定められている仕組みであり、勤続年数の長さによって付与される最低限の有給休暇の日数が定められています。

有給取得率を確認すれば、付与されている日数のうちどれくらいの割合を使用できているのかを把握することが可能です。

厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況 第5表 労働者1人平均年次有給休暇の取得状況」によると、労働者1人あたりの平均有給取得率は、65.3%でした。有給取得率が高いほど、「休みが自由にとれる仕事」といえるでしょう。

有給取得率は、求人票や企業の公式Webサイトなどで確認できる場合があります。会社説明会で質問することで把握できる場合もあるため、企業選びの際に確認してみましょう。

年次有給休暇の仕組みは、「有給とは何かを分かりやすく解説!取得条件やもらえないときの対処法」のコラムで解説しているので、あわせてご覧ください。

参照元

厚生労働省

労働基準行政全般に関するQ&A

令和6年就労条件総合調査 結果の概況

2.企業規模

休みが自由にとれる仕事を探す際には、企業規模にも注目しましょう。企業規模が大きく人手が多い会社は、社員が休んだ際の周囲のサポート体制が整っている傾向があります。それにより、希望のタイミングで休日をとりやすい可能性があるでしょう。

以下は、前述した同資料に記載されている企業規模別の有給取得率です。

| 企業規模 | 労働者1人あたりの 平均年次有給休暇取得率 |

|---|---|

| 1,000人以上 | 67.0% |

| 300~999人 | 66.6% |

| 100~299人 | 62.8% |

| 30~99人 | 63.7% |

引用 参照:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査 結果の概況 第5表 労働者1人平均年次有給休暇の取得状況」

企業規模が大きい会社のほうが、平均年次有給休暇の取得率が高いことが分かります。

ただし、企業規模が大きい会社だとしても、業務量に対して人員の数が見合っていない場合もあるかもしれません。「休みが自由にとれる仕事」を探すときは、企業規模だけでなく、有給休暇取得率などといった社員の休日に関する情報を確認することも忘れないよう注意しましょう。

参照元

厚生労働省

令和6年就労条件総合調査 結果の概況

3.取引相手

取引相手も「休みが自由にとれる仕事なのか」を判断できる基準の一つです。取引の対象が個人の場合、相手の都合に合わせて業務のスケジュールを組むことが一般的であるため、自身の希望のタイミングで休みをとりにくいでしょう。一方で、法人を対象に取引を行っている場合、相手の営業日にあわせて対応するため、土日祝日であれば休みを自由にとれる可能性があります。

休みを希望するタイミングは人それぞれ異なりますが、取引相手によって働くスケジュールが異なる場合があることを念頭に置き、仕事探しすることが大切です。

「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

こんなお悩みありませんか?

- 自分に合った仕事を探す方法がわからない

- 無理なく続けられる仕事を探したい

- 何から始めれば良いかわからない

自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。

休みが自由にとれるおすすめの仕事17選

休みが自由にとれる仕事で働きたいと考えるなら、「フリーランスも目指せる職業」「シフト制の職業」「カレンダーどおりの職業」の仕事を検討してみましょう。ここでは、タイプ別に分けておすすめの職業を紹介します。仕事選びをする際の参考にしてみてください。

フリーランスも目指せる仕事

休みが自由にとれる仕事をしたいなら、スキルや経験を身につけてフリーランスも目指せる職業がおすすめです。独立できれば働き方や休み方も自分で決められるため、会社員として働くよりも自由に休みをとりやすくなるでしょう。

以下にフリーランスも目指せる職業をまとめました。

1.IT系の技術職

休みが自由にとれる仕事を希望する場合、IT系の技術職はおすすめの職業の一つといえます。一言にIT系といっても、業界の種類が分かれているのが特徴です。

IT系の業界には以下の種類があります。

- ・ハードウェア業界

- ・ソフトウェア業界

- ・通信業界

- ・Web業界

- ・情報処理業界

業界ごとに特色があるため、働くうえで選択肢の幅も広がって自分に合った仕事選びがしやすいでしょう。また、IT系は未経験から挑戦し、スキルを身につけてから独立も目指せます。独立すれば休みも自分の好きなタイミングでとりやすいでしょう。

IT業界について詳しく知りたい方は、「IT業界は未経験者も挑戦できる?おすすめな職種と転職成功のコツをご紹介」のコラムもあわせてご覧ください。

2.Webライター

Webライターとは、Webサイト上でライティングをして記事やコンテンツの作成を行う仕事です。働き方にもよりますが、ライティングに必要なパソコンがあれば場所を問わず仕事ができるため、プライベートとの両立もしやすいのが魅力といえるでしょう。また、Webライターは未経験から挑戦できる仕事で、経験を積みスキルアップしていけば独立してフリーランスで働くことも可能です。

3.Webマーケター

Webマーケターは休みが自由にとれる仕事をしたい方におすすめの仕事といえます。Webマーケターとは、Webを活用しながら企業が提供するサービスの利用や商品購入を促したり、認知度をアップさせたりする仕事です。データ分析やクライアントが求めるニーズの把握、コミュニケーション能力など、業務では幅広いスキルが求められるでしょう。Webマーケターもスキルを身につければ、将来的に独立して働くことが可能な仕事といえます。

「Webマーケティング担当は未経験でもなれる?向いている人と必要スキル」のコラムでは、Webマーケティングのやりがいやキャリアパスの紹介もしています。気になる方は参考にしてみてください。

正社員

WEBマーケティング

年収 481万円 ~ 779万円

-

賞与あり,学歴不問,諸手当あり

4.Webデザイナー

Webデザイナーは、Webサイトに関する企画やデザインを担当する仕事です。顧客のニーズに沿ってコンセプトを決め、Webサイトのデザインやレイアウトなどを作成します。

Web制作会社や一般企業などで働くことが一般的ですが、フレックスタイム制やリモートワークなどの制度を利用できる場合も多いでしょう。それにより休みに関しても希望に合わせて調整しやすいようです。

Webデザイナーとして企業で経験やスキルを磨いてから、フリーランスとして独立して案件を受注する場合もめずらしくありません。ただし、Webサイトに関する知識は日々アップデートされているため、常に最新の情報をとらえて習得することが必要となるでしょう。

5.SNS運用代行

SNS運用代行の仕事は、デジタルマーケティングの専門知識を活かして企業や個人のSNSアカウントを代わりに運用し、コンテンツの企画・作成、集客に関する分析や集客の効果測定などを行います。近年、SNSによる集客の需要は高まっており、より多くの人材が求められている職種の一つです。

SNS運用代行は、企業のマーケティング部に所属して働いたり、フリーランスとして依頼を受けたりする傾向があります。自身の裁量で業務に関するスケジュールを調整できるため、休みも希望に合わせてとりやすいでしょう。

6.動画制作者

動画制作者は、顧客の依頼によりニーズに合う作品の内容を企画して撮影し、映像を編集する仕事です。学歴や資格の有無に関係なく挑戦できる仕事ですが、映像制作会社で経験を積んでからフリーターとして独立する場合もあるでしょう。

制作に関する打ち合わせは対面だけでなく、オンラインで行われることもめずらしくありません。顧客に提示された納期までに対応する必要はありますが、作業のスケジュールを自身で調整して希望にあわせて休みをとることも可能です。

動画制作者を含むクリエイティブな仕事の特徴は、「クリエイティブな仕事がしたい!主な職種一覧や向いている人の特徴を解説」のコラムで紹介しているので、チェックしてみてください。

7.ネイリスト

ネイリストは、爪に関するアートや手入れなどの施術を行う美容業界の仕事です。未経験から挑戦できる職種ですが、ネイルに関する知識やスキルを習得できる専門学校に通ってから働き始める場合が一般的といえます。

勤務先には、ネイルサロンやヘアサロンなどが挙げられますが、ネイリストに関する資格をとったあとにはじめからフリーランスとして開業する人もいるでしょう。フリーランスであれば、自身の都合に合わせて営業日や時間を調整できるため、休みのタイミングも選ぶことが可能です。

8.美容師

美容師は、ヘアカットやパーマ、カラーリングなどの美容に関する施術サービスを行います。美容師養成施設での学習過程を経てから美容師国家試験に合格した場合に就業できる仕事です。

ヘアサロンに勤務することが一般的ですが、フリーランスで業務委託として複数の職場で働く方法もあります。美容師は基本的に顧客の予約に合わせて働きますが、フリーランスであれば勤務日を調整できるため、休みを自由に調節できるでしょう。

美容師を含む美容業界の仕事は、「美容業界の仕事とは?代表的な勤務先や職種、就職・転職するコツを解説」のコラムで特徴を紹介しているので、こちらもぜひご一読ください。

シフト制で働く仕事

シフト制の職業は休みが固定ではないため、企業によるものの希望にあわせた休みがとりやすいといえます。月によって休む曜日を変えたいと考える方にはおすすめです。

以下では、シフト制で働ける職業の一例を紹介します。

シフト制で働く仕事

- 製造関係

- 飲食関係

- 接客サービス・販売関係

1.製造関係

製造関係は、材料を加工したり組み立てたりすることで製品を生み出す仕事です。勤務形態によってはシフト制で働ける仕事となっていて、未経験の場合も挑戦しやすいのが魅力といえるでしょう。

また、企業によりますが、一般的にゴールデンウイークやお盆、年末年始は工場が稼働しません。工場が稼働しないと従業員も休みになるため、長期休暇もとりやすいでしょう。

正社員

電子部品の製造

年収 292万円 ~ 371万円

-

大手企業,未経験OK,賞与あり,学歴不問,安定的な仕事,昇給あり,諸手当あり

2.飲食関係

飲食関係はシフト制を導入している企業が多い傾向があります。「食べ物に興味がある」「人と話すのが好き」という方にはおすすめの仕事です。土日祝や長期休暇のような繁忙期では、希望どおりに休みがとれない場合もありますが、基本的には好きなタイミングで休みがとりやすい仕事といえるでしょう。

正社員

店舗スタッフ

年収 384万円 ~ 538万円

-

賞与あり,学歴不問,昇給あり,諸手当あり

3.接客サービス・販売関係

接客サービスや販売関係はシフト制で働ける仕事です。飲食関係と同様、繁忙期によるものの基本的には希望どおりの休みがとりやすいでしょう。

直接お客さまに接するため、接客や販売ではコミュニケーションスキルやニーズを把握するスキルが求められます。工夫や努力次第で会社の売り上げに貢献できたり、お客さまから直接お礼を言ってもらえたりするため、やりがいのある仕事といえるでしょう。

ほかにも、シフト制の仕事は、「平日休みの仕事の例を一覧で紹介!メリットや向いている人の特徴とは」のコラムで紹介しているので、平日休みを希望する方は参考にしてみてください。

正社員

アパレル販売職

年収 300万円 ~ 420万円

-

大手企業,未経験OK,残業少なめ,賞与あり,学歴不問,安定的な仕事,昇給あり,諸手当あり

カレンダーどおりに働く仕事

カレンダーどおりの職業は、土日祝の休みがメインとなります。また、年間休日数も120日となるため、有給休暇とあわせればプライベートの時間も確保しやすいといえるでしょう。以下でカレンダーどおりの職業について紹介するので参考にしてみてください。

カレンダーどおりに働く仕事

- インフラ関係

- 金融・保険関係

- 印刷業関係

- 人材紹介業関係

- 公務員

- 研究職

1.インフラ関係

インフラ関係とは、電気・ガス・熱供給・水道業のような、私たちの生活になくてはならない分野を指します。インフラ関係の仕事は基本的にカレンダーどおりで、コラム内の「有給休暇を取得しやすい仕事」で述べたように、ほかの職業と比べて有給取得率も高いためワークライフバランスがとりやすいでしょう。

「インフラ業界とは?主な職種一覧や向いている人の特徴、将来性などを解説」のコラムでは、インフラ業界の代表的な分野や職種について解説しています。インフラ業界のことを詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

2.金融・保険関係

金融や保険関係は、基本的にカレンダーどおりの仕事です。完全週休2日制で土日祝が休みのため、プライベートの時間も確保しやすいのが魅力といえます。金融や保険関係ではお客さまの資産をお預かりしたり、形のない商品を販売したりするため、お客さまとの信頼関係が重視されるでしょう。良好な信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルが求められます。

金融業界が気になる方は「金融業界の仕事内容とは?向いている人の特徴や年収を紹介!」のコラムを、保険業界の仕事を詳しく知りたい方は「保険業界の仕事とはどんな仕事?今後の将来性と志望動機も紹介」のコラムをあわせてご覧ください。

3.印刷業関係

印刷業関係は製造業界に含まれる分野であり、印刷物の制作や営業、取引などを行う仕事が挙げられます。具体的な職種は、デザイナーや印刷機オペレーター、製本オペレーター、印刷営業職などです。

主に企業との取引を行う分野であり、カレンダーどおりの完全週休二日制で働く傾向があります。印刷業を含む製造業界は有給休暇取得率が平均より高いため、休みをとりやすい可能性があるでしょう。

ただし、繁忙期では休日出勤や残業を求められることも考えられるため、企業選びの際に職場環境に関する情報収集を丁寧に行うことをおすすめします。

印刷業関係の仕事は、「印刷業界とは?将来性はある?具体的な職種や志望動機の書き方も解説」のコラムをご参照ください。

4.人材紹介業関係

人材紹介業関係は、企業や求職者を対象に就職・転職に関わるサービスを行う分野の仕事です。勤務先は、民間の職業紹介会社やハローワークなどが挙げられます。

人材紹介業関係の仕事は、完全週休二日制で土日祝日が休みである場合が一般的です。休日に求職者の対応を行うこともありますが、振替休日をとって調整できる傾向があるでしょう。

人材紹介業関係の仕事が気になる方は、「人材業界とは?向いている人の特徴や志望動機の書き方を解説」のコラムで職種や向いている人の特徴などを解説しているので、ご覧ください。

正社員

ミドル・ハイクラス人材紹介/リクルーティングアドバイザー

年収 504万円 ~ 806万円

-

大手企業,安定的な仕事,昇給あり,諸手当あり

5.公務員

国や地方自治体の公務を行う仕事である公務員は土日祝が休日となります。配属される部署によって異なるものの、有給が取得しやすかったり定時に退勤しやすかったりするため、仕事とプライベートのバランスを保ちながら働きやすいでしょう。

公務員になるためには、筆記や面接の試験に合格する必要があります。公務員を目指す場合は、勉強時間を確保して十分な試験対策を行うことが大切です。

「公務員とはどんな職業?転職を目指す前に知っておくべきこと」のコラムでは、公務員の職業や試験について紹介しています。気になる方は参考にしてみてください。

6.研究職

研究職とは、担当する分野に関する研究や開発に携わる仕事のことです。化学分野やバイオ・薬学分野、機械分野、AI(人工知能)分野など、さまざまな分野で活躍しており、高度な専門知識が必要といえます。

研究職の勤務先としては、大学や民間企業などがあり、いずれもカレンダーどおりに休みを設けられている場合が多いようです。自身の裁量で業務のスケジュールを調整できる場合もあり、希望のタイミングに休みをとりやすい仕事として挙げられます。

研究職の働き方を詳しく知りたい方は、「研究職ってどんな仕事?種類や向いている人の特徴を紹介!」のコラムで紹介しているのでご一読ください。

休みが自由にとれる仕事をする3つのメリット

休みが自由にとれる仕事を選択すると、自分の都合に合わせた働き方を実現しやすくなります。仕事と休日のバランスを取りやすくなることで、身体的な疲労がたまりにくくなり、仕事に対するモチベーションのアップも期待できるでしょう。

ここでは、休みが自由にとれる仕事をするメリットについて紹介します。

1.自分の都合に合わせて働ける

休みが自由にとれる仕事では、自分の都合に合わせて働けることがメリットといえるでしょう。仕事とプライベートのバランスがとりやすく、家族や友人と出かけたり趣味の時間に集中できたりする魅力があります。

休みが自由にとれる職場であれば、仕事以外の予定に合わせて調整できるため、プライベートを充実させられるでしょう。

現在の仕事の休日体制に対して、「休みをとりにくい」「希望よりも少ない」と不満を感じている場合は、転職の必要性があるか考えてみるのも手です。「仕事の休みがないからつらい!過労の影響とその対処法」のコラムでは、仕事の休みが思うようにとれないときの転職活動のポイントを紹介しているので、ご活用ください。

将来子育てを希望するなら休みやすい仕事がおすすめ

将来子育てしながら働きたいなら休みやすい仕事を選ぶことがおすすめです。

子育て中は、子どもの突然の体調不良で急遽仕事を休まざるを得ない状況も起こり得ます。また、幼稚園・保育園・学校などの行事でスケジュールを調整しなければいけない場合もあるでしょう。

「職場に休みの希望を伝えにくい…」と感じる環境で働くよりも、希望のタイミングに合わせて休みが取りやすい仕事で働くほうが業務調整に関するストレスを避けられます。シフトの融通がきき、急な休みが取りやすい仕事だと子どもの急病などにも対応できるでしょう。

将来子育てしながら働くことを考えて就職・転職先を選ぶ場合には、女性に人気の職業をチェックしてみるのも方法の一つ。「転職希望の女性に人気の職業の特徴とは?注目の仕事や就活のポイントを紹介」のコラムでは、転職希望の女性に人気の職業を紹介しているので、ご覧ください。2.身体的な疲労が蓄積しにくい

休みが自由にとれる仕事は、身体的な疲労が蓄積しにくいことも特徴です。仕事で肉体的・精神的疲労を感じたとしても、希望のタイミングで休息日を確保すれば、リフレッシュできるでしょう。

身体的に無理のない職場を選ぶためには、「どのような休日体制の仕事を避けることが望ましいか」を理解しておくこともポイントです。就職・転職先を選ぶ際の「休日体制」のチェックのポイントは、「休みが少ない仕事の目安は?きつい場合の対処法や転職先の探し方を解説」のコラムで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

3.仕事に対するモチベーションアップが期待できる

希望に合わせて休みを確保できれば、仕事に対するモチベーションアップが期待できます。仕事以外の予定に取り組めたり、身体的疲労を回復できたりすれば、働くことに対する考えも前向きになりやすいでしょう。

モチベーションがアップすると、仕事に対する意欲が向上するため、生産性がアップする可能性もあります。

休みが自由にとれる仕事を探す前に明らかにすべきこと

自分に合う就職・転職先を選ぶためには、休日のとりやすさだけでなく、理想の働き方や休日の数、収入などのイメージを確認しておくことが重要です。働き方のイメージが曖昧だと、入社後にミスマッチが発覚して、離職につながる恐れがあるでしょう。

以下に、休みが自由にとれる仕事を探す前に明らかにすべきことをまとめたので、仕事探しの基準を定めるためにご一読ください。

希望する働き方

「休みを自由にとれる仕事」を選びたいのは、どのような働き方をしたいからなのかを考えてみましょう。

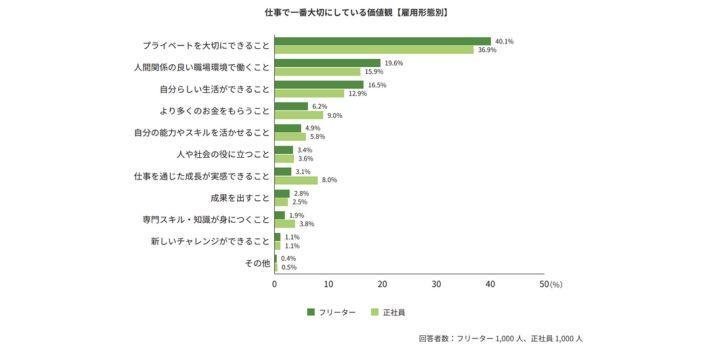

ハタラクティブの「若者しごと白書2025」のアンケート結果によると、正社員・フリーターの方が仕事で一番大切にしている価値観として、「プライベートを大切にできること」が最も多いことが分かりました。

引用:ハタラクティブ「若者しごと白書2025 2-5. 仕事で一番大切にしている価値観(p.22)」

たとえば、「好きなタイミングで旅行に行きたい」「夢を叶えるための活動がしたい」などのように、仕事以外に取り組みたいことを叶えるために、「休みが自由にとれる仕事」に就きたい方もいるでしょう。

なぜ「休みが自由にとれる仕事」に就きたいかが分かれば、希望の働き方のイメージも具体的になります。仕事探しをする際の基準を定めるためにも、どのような働き方をしたいのかを明確にしておきましょう。

参照元

ハタラクティブ

若者しごと白書2025

休みたい日数

休みたい日数のイメージによっても、就職・転職先の選び方の基準が異なります。厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」による労働者1人あたりの平均年間休日総数は116.4日です。

休みが自由にとれたら平均の日数より低くても問題ないのか、もしくはより多くの日数を休める仕事に就きたいのかを明らかにしておく必要があるでしょう。休みたい日数のイメージが定まっていると、求人票や企業のWebサイトを確認する際に自分の希望にマッチしているのか判断しやすくなります。

たとえば、土日祝日を休めるようにしたい場合は、年間休日が120日前後の就職・転職先を選ぶ必要があるでしょう。

休日数の内訳は、「年間休日118日は多い?少ない?休日数の内訳や求人の表記について解説」のコラムで解説しているので、ご参照ください。

参照元

厚生労働省

令和6年就労条件総合調査 結果の概況

必要な収入のイメージ

休みが自由にとれるかどうかだけでなく、必要な収入のイメージも具体的に考えてみましょう。

人により求める収入がどれくらいなのかは異なりますが、平均年収を参考に考えてみる方法もあります。

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに計算した年齢全体の平均年収は、632万9,400円です(きまって支給する現金給与額×12ヶ月分+年間賞与その他特別給与額)。

「プライベートで取り組みたいことのために投資したい」「将来のために貯金しておきたい」などの目的で平均年収よりも多い収入を得たいという方もいるでしょう。必要な収入を得るためにも、休みの取りやすさが収入に影響しないかどうかも確認することが大切です。

これから先の過ごし方をシミュレーションしてみて、どれくらいのお金が必要なのかを考えたうえで、収入に求める基準を設定してみてください。

一人暮らしの場合は、生活費の内訳を「一人暮らしの生活費をシミュレーション!平均支出額や節約方法も紹介」のコラムで紹介しています。必要な収入を考える際の参考にしてみてください。

参照元

厚生労働省

令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況

希望する労働条件

休みが自由にとれるかだけでなく、労働環境や仕事内容などの労働条件に対する希望も明らかにすることが大切です。休日体制に関する希望を叶えられたとしても、職場の雰囲気や仕事内容とのミスマッチがあれば、働き続けるのは難しいといえます。

自分が得意なことや苦手なことを書き出してみて、自分が理想とする働き方のイメージを考えてみましょう。

「休み以外の仕事に対する希望条件が思い浮かばない」と感じるときは、就職・転職エージェントに相談するのも効果的です。エージェントを利用することで、専任のキャリアアドバイザーに、求職者のこれまでの経歴や価値観を丁寧にヒアリングしたうえで、どのような仕事内容や労働環境とマッチしているかを客観的にアドバイスしてもらえます。

保有するスキルや経験

休みが自由にとれる仕事で働くためには、自身が保有するスキルや経験も明確にしておく必要があるでしょう。自由な働き方ができる仕事では、専門的なスキルや特定の資格、一定の実務経験が採用条件となる傾向があるためです。

自身のスキルや経験のなかから見つけた強みを活かせる仕事を選べば、応募先に好印象を与えられ、内定獲得できる可能性があるでしょう。

好きなときに休める仕事を希望する理由も明確にしよう

休みが自由にとれる仕事をしたい場合、「なぜ好きなときに休める仕事を希望するのか」理由を明確にしておきましょう。

「定期的に海外旅行がしたいから」「平日の混んでいないタイミングで出かけたいから」のように理由を明確にすることで、自分が大切にしている価値観や軸が分かりますよ。価値観や軸が分かると、仕事探しをするときの取捨選択が必要な場面で役に立つでしょう。

「働き方に関する希望が明らかになったものの、思うように条件に合う仕事が見つからない」と感じるときは、就職・転職エージェントのハタラクティブが就職・転職先探しのサポートをします。あなたの理想の働き方を丁寧にヒアリングしたうえで、マッチする求人を厳選してご紹介するので、ぜひご相談ください。

ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス休みが自由にとれる仕事への就職・転職を叶える方法

希望の働き方を実現できる仕事で内定を得るには、業務に必要なスキルを習得したり、就職支援サービスを活用したりして、応募先に効果的なアピールをすることが重要です。

ここでは、休みが自由にとれる仕事への就職・転職を叶える方法を紹介します。「自分のペースで働きたい」「仕事以外に取り組みたいことも大切にできる仕事に就きたい」と感じる方は、ぜひ就職・転職活動の際にお役立てください。

仕事に必要なスキルの取得

仕事に必要なスキルの勉強をして知識や資格を取得しましょう。応募の時点で習得できていれば、企業で働くことに対する熱意をアピールでき、好印象につながります。

また、スキルが必要ない仕事でも、取得しておくと働き始めてから役に立つ場合もあるため、積極的に勉強しておくことがおすすめです。

就職支援サービスを活用する

就職支援サービスを活用すれば、自分に合う「休みが自由にとれる仕事」の求人探しや選考対策を効率的に進められるでしょう。以下に、就職支援サービスのなかでも代表的な「ハローワーク」「就職・転職エージェント」の特徴や活用の仕方をまとめました。

ハローワーク

ハローワークとは、厚生労働省が運営する公共職業安定所のことです。全国で500ヶ所以上設置されており、近隣地域の企業を中心に多数の求人を紹介しています。施設内の端末やハローワークインターネットサービスを閲覧して条件に合う求人を探せたり、窓口で企業に関する情報の確認・相談ができたりすることが可能です。

さらに、就職・転職活動に役立つセミナーや職業訓練も実施しているため、「休みが自由にとれる仕事」で働くための準備を効率的に進められるでしょう。

ハローワークの活用の仕方は、「ハローワークの使い方は?利用の流れとポイントを徹底解説」のコラムで紹介しているので、チェックしてみてください。

参照元

厚生労働省

ハローワーク

子育て中の方はマザーズハローワークの利用がおすすめ

子育て中に就職・転職活動を進める場合は、マザーズハローワークの利用がおすすめです。

マザーズハローワークとは、子育て中の就職・転職活動の進め方を相談できたり、役立つ情報提供や求人紹介をしてもらえたりする事業のこと。施設内にはキッズコーナーやチャイルドシートをおける相談スペースなどもあるため、お子さま連れの方も利用できます。

子育て中の仕事探しならではの悩みや不安を解消しながら、就職・転職活動を進められるでしょう。

参照元厚生労働省

雇用

就職・転職エージェント

休みが自由にとれる仕事を探すときは、就職・転職エージェントを活用する方法も効果的です。エージェントを活用すると、キャリアアドバイザーに求人を紹介してもらえます。応募書類の添削や面接対策もサポートしているため、自分一人で行うよりも円滑に就職活動を進めやすいでしょう。

「希望の働き方を叶えられる企業のなかから自分に合う職場を見つけたい」という場合は、就職・転職エージェントのハタラクティブへご相談ください。

ハタラクティブは、20代の若年層を中心に就職・転職活動のサポートをしています。専任のキャリアアドバイザーが希望や悩みを丁寧にヒアリングし、あなたの仕事の希望条件や適性に合った求人を厳選してご紹介。未経験者歓迎の求人も多数取り扱っているため、経歴に関係なく、希望に合う仕事を選ぶことが可能です。

また、内定獲得を実現するための履歴書や職務経歴書の応募書類の添削や、一人ひとりにあわせた面接対策を行っています。サービスの登録や利用はすべて無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

休みが自由にとれる仕事に関するQ&A

「休みが自由にとれる仕事がしたい」と考えている方によくある疑問に対して、Q&A形式で回答していきます。気になる方は参考にしてみてください。

自分で休みを決められる仕事はありますか?

シフト制で働く職業や有給取得率が高めの企業であれば、自分で休みを決められる可能性があります。シフト制の職業は毎月の休日が固定されておらず、希望のタイミングに休みを調整しやすいでしょう。ただし、土日・祝日に休みを取るのは難しい場合もあると理解しておきましょう。

有給取得率が高めの企業では、会社の定める休日以外にも有給休暇が取りやすい傾向にあります。

自分で休みを決められる仕事は、このコラムの「休みが自由にとれる仕事とは?」で特徴を紹介しているのでご一読ください。

休みが多くて給料がいい仕事はありますか?

電気・ガス・熱供給・水道業のインフラ関係の仕事は、有給取得率や給与水準が高い傾向があります。インフラ関係の仕事は基本的に土日・祝日の休みが中心です。人々の生活の暮らしに欠かせない役割があるため企業の経営状況が安定しやすく、好待遇の場合も少なくありません。

ほかにも休みが多くて給料がいい仕事は、「休みが多くて給料がいい仕事10選!就職のポイントと注意点も解説」のコラムで紹介しているので、ご参照ください。

休みが自由にとれる正社員の仕事がしたいです

休みが自由にとれる正社員の仕事を探すなら、就職・転職エージェントに相談してみることをおすすめします。求職者の希望や適性に合った仕事を、キャリアアドバイザーに紹介してもらえるため、入社後のギャップも起きにくいといえるでしょう。

就職・転職エージェントのハタラクティブでは、求人紹介から面接対策まで求職者の就活を包括的にサポートしています。サービスの登録や利用は無料ですので、お気軽にご相談ください。

- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方

- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方

- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。

2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。

経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。

その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

この記事に関連する求人

完全週休2日制☆マーケティングアシスタントとして活躍しませんか?

マーケティングアシスタント

東京都

年収 315万円~360万円

正社員登用実績あり◎人材紹介会社でライター・取材担当を募集!

ライター・取材担当

東京都

年収 315万円~360万円

未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?

営業

東京都

年収 328万円~374万円

未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集

企画営業職

大阪府

年収 252万円~403万円

未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆

ルート営業

滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…

年収 228万円~365万円

- 「ハタラクティブ」トップ

- 就職・再就職ガイド

- 「仕事選び」についての記事一覧

- 「向いてる仕事」についての記事一覧

- 休みが自由にとれる仕事17選!希望の働き方を叶えるための探し方や注意点